当研究室は、純粋な有機物から遷移金属錯体まで多岐にわたる「分子」を構成成分とする、機能性物質、特に超伝導体を含む電気伝導体の開発を行っている。分子性導体は、みかけの複雑さに反して、明快で見通しの良い電子構造を持つ。その多様な物性は、低次元性、強い電子相関、格子の柔らかさなどに由来している。分子性導体では、多様な分子修飾が可能であり、分子修飾による物性の精緻な制御が可能である。我々は、分子集合体の物性を合成化学的手法で制御することによって新しい物質を創造し、分子の特性を反映した新しい機能や現象を見いだすことを目指している。

- 磁気トルクから見た有機三角格子系物質X[Pd(dmit)2]2 (X = Me4P, Me4Sb)における反強磁性状態(磯野、崔、加藤;杉浦、寺嶋、宇治)

- 三角格子を有する分子性導体X[Pd(dmit)2]2の電子スピン共鳴(大島、金、加藤)

- スピン軌道相互結合の強い分子性導体(Cation)[Pt(dmit)2]2(藤山、加藤)

- 超高圧下による単一成分分子性結晶[Pt(dddt)2]の金属化(崔、川椙、加藤;圓谷)

- 有機モットトランジスタにおける熱電効果(川椙、佐藤、加藤;関、枝川、蒲、竹延、柚木、山本)

- 固体ゲート型分子性導体トランジスタを用いたモット転移点近傍における低温キャリア輸送の探索(佐藤、川椙、加藤;山本)

- 電子スピン共鳴によるλ-(BETS)2FeCl4の反強磁性絶縁体相の研究(大島、李、崔、加藤)

- 圧力によるディラック質量の制御(川椙、加藤;田嶋、須田、山本)

- 磁気トルクから見た有機三角格子系物質X[Pd(dmit)2]2 (X = Me4P, Me4Sb)における反強磁性状態

- 三角格子を有する分子性導体X[Pd(dmit)2]2の電子スピン共鳴

- スピン軌道相互結合の強い分子性導体(Cation)[Pt(dmit)2]2

- 超高圧下による単一成分分子性結晶[Pt(dddt)2]の金属化

- 有機モットトランジスタにおける熱電効果

- 固体ゲート型分子性導体トランジスタを用いたモット転移点近傍における低温キャリア輸送の探索

- 電子スピン共鳴によるλ-(BETS)2FeCl4の反強磁性絶縁体相の研究

- 圧力によるディラック質量の制御

研究担当者:磯野、崔、加藤;杉浦、寺嶋、宇治

反強磁性的な相互作用を持つ通常のスピン系は、充分低温でネール秩序を示す。一方、スピンを三角格子の各サイト上に配置すると、相互作用に競合(フラストレーション)が生じてネール秩序は不安定になる。加藤分子物性研究室で合成された三角格子を持つ有機反強磁性体X[Pd(dmit)2]2 は、カチオンXの種類を精緻に変えることで、フラストレーションの大きさを制御できるという特徴を持つ。これにより、反強磁性や量子スピン液体、非磁性電荷秩序といった多様な基底状態が現れる[1]。これまで特に、量子スピン液体状態を示すX = EtMe3Sbが精力的に研究され、極低温におけるギャップレスの磁気励起の存在[2]や、金属に匹敵するような高い熱伝導率[3]など、量子スピン液体を特徴付ける性質が明らかになってきている。その中において最近、反強磁性相内でXをMe4PからMe4Sbに変えることでフラストレーションを大きくして、系を量子スピン液体領域に近づけると、一軸異方性が消失することがSQUID磁化測定により報告された[4]。このことは、Me4Sb塩において特異な磁気状態が実現していることを期待させる。Me4Sb塩の磁気状態を知ることは、隣接して生じる量子スピン液体状態の起源を理解するためにも重要であると言える。

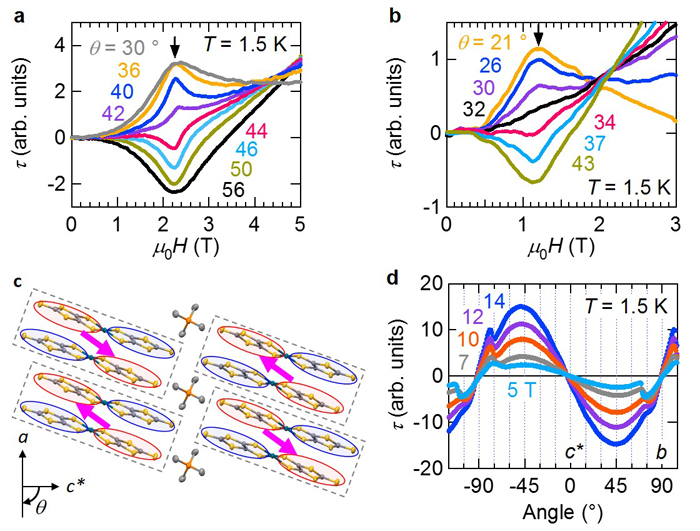

本研究において我々は、磁気異方性のみを検出できる磁気トルクを利用して、Me4P塩およびMe4Sb塩の磁気特性を調べた。図1a, bは、それぞれの塩の磁気転移温度以下(T = 1.5 K)での磁気トルクの磁場依存性である[磁場はac*面内に掃引(図1c)]。Me4P塩においてθ = 40 °付近、Me4Sb塩においてθ = 30 °付近で磁気トルクがピーク構造を示し、磁場角度を増加させるとピークが符号反転することがわかった。これらの振る舞いは、典型的なスピンフロップ転移の特徴である[5]。以上の結果より、Me4P塩だけでなくMe4Sb塩においても、一軸異方的な反強磁性状態が実現していると言える。Me4Sb塩のスピンフロップ磁場(〜1.1 T)はMe4P塩(〜2.2 T)の半分程度である。通常の一軸異方的反強磁性状態では、スピンフロップ磁場は、HSF = [2D/(χ⊥-⊥||)]0.5と書ける[6]。ここで、Dは異方性エネルギーを、χ⊥(χ||)は困難軸(容易軸)方向の磁化率である。今、単純にネール温度直上での磁化率の値をχ⊥と仮定すると、Me4P 塩でχ⊥〜3.8 mJT-2mol-1、Me4Sb塩でχ⊥〜2.7 mJT-2mol-1であるので[7]、異方性エネルギーはそれぞれ、D = 9.2 mJmol-1、1.6 mJmol-1と見積もることができる。Me4Sb塩では、異方性エネルギーがかなり小さいために、SQUID磁化測定でスピンフロップ転移が見え難かったと考えられる。

図1:(a) X = Me4Pと(b) Me4Sbの様々な磁場方位における磁気トルクの磁場依存性。(c) 磁場方位の定義、および予想される磁気構造。矢印はスピンの向きを、赤(青)の楕円はスピン密度が高い(低い)ことを意味する。破線の四角形は二量体分子を示す。(d) X = Me4P のbc*面内における磁気トルクの磁場方位依存性。

ここで、容易軸の方位(Me4P塩でθ〜 43 °、Me4Sb塩でθ〜32 °)に注目すると、各結晶軸からかなり逸れた方向を向いていることがわかる(図1c)。最近、図1cに楕円で示したように、一つのPd(dmit)2分子内でスピン密度分布に偏りが生じていることが理論計算により指摘された[8]。本研究で決定した容易軸の方位は、二量体分子内でスピン密度が高い部分を結んだ方向と良く一致している。

一方、二つの塩について容易軸を含まないbc*面内で磁場を回転した時、b軸付近で14 Tまでの広い磁場範囲において、磁気トルクが特徴的なキンクを示した(図1d)。このようなトルクの異常は、単純な一軸異方的反強磁性状態で期待されるものではない。この異常の起源を明らかにするために、b軸磁場下でのさらなる実験が必要である。

【参考文献】

[1] R. Kato, Bull. Chem. Soc. Jpn., 87, 355 (2014).

[2] D. Watanabe et al., Nat. Commun., 3, 1090 (2012).

[3] M. Yamashita et al., Science, 328, 1246 (2010).

[4] K. Ueda et al., 69th JPS meeting, 27aBC-1 (2014).

[5] T. Kawamoto et al., Phys. Rev. B, 77, 224506 (2008).

[6] K. Yoshida et al., Prog. Theor. Phys., 6, 691 (1951).

[7] M. Tamura et al., J. Phys. Condens. Matter., 14, L729 (2002).

[8] H. Seo et al., J. Phys. Soc. Jpn., 84, 044716 (2015).

研究担当者:大島、金、加藤

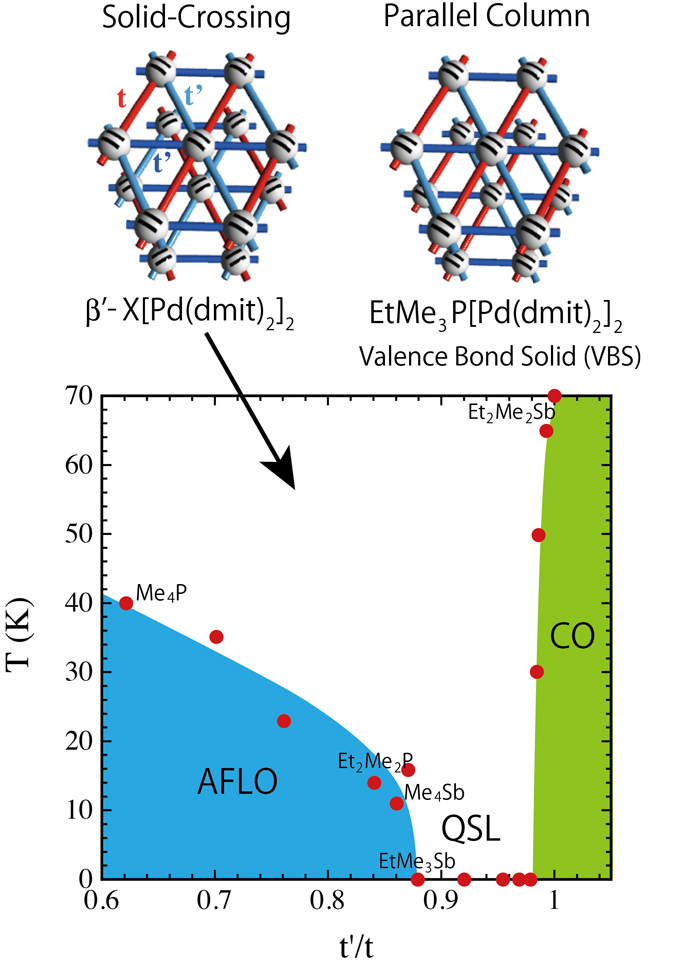

アニオンラジカル塩β'-X[Pd(dmit)2]2は(Xは1価カチオン、空間群:C2/c)はS=1/2の三角格子を形成するMott絶縁体である[1]。これまでこの系は、カチオンXを置換することによって三角格子のフラストレーションを制御できる系として着目を集めてきた(図1下)。X=Me4P塩は一番高いネール温度TN=40Kを持ちt'/tは約0.6であるが、t'/tが正三角形に近づくに連れネール温度が徐々に下がっていき、t'/t〜0.88であるX=EtMe3Sb塩では30 mKの極低温まで長距離秩序化せず、量子スピン液体状態(QSL)が実現していると考えられている[2-4]。

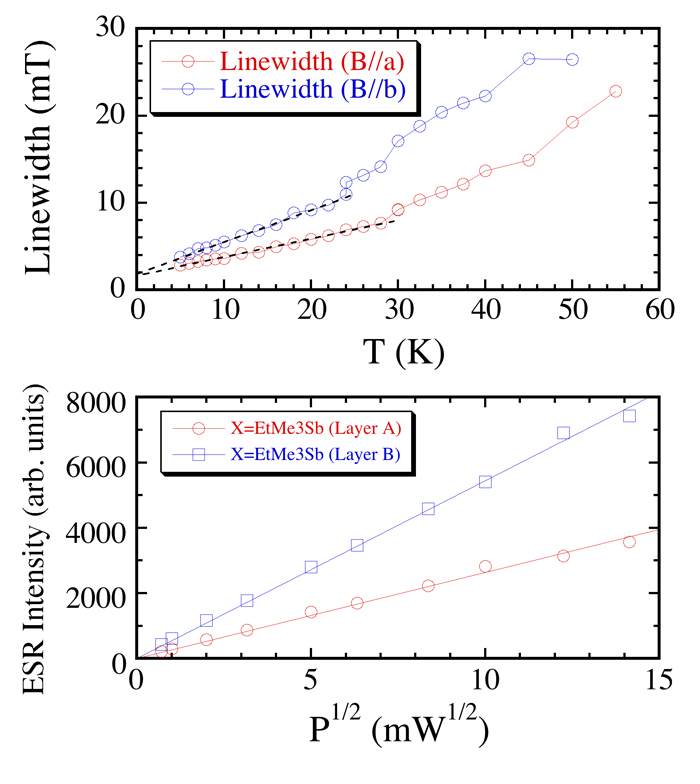

そこで、この系における相図の理解、スピン相関やスピンダイナミクスを調べるために、我々はX= Me4P、Et2Me2P、Me4Sb、EtMe3Sb塩に対して面内電子スピン共鳴(ESR)測定を行った。β'-X[Pd(dmit)2]2塩は、単位格子内に異なるPd(dmit)2二量体のスタッキング方向を持つ2つの独立な三角格子層を持つ(Solid Crossing Column構造:図1左上)。この2つの層は結晶学的に等価であるが、二量体のスタッキング方向が異なるため、各層は異なるgテンソルを持つ。実際、X=EtMe3Sb塩に対して面内ESRを行うと、Solid Crossing Column構造を反映して2つのESR吸収が観測された。一方で同型のX=Me4P塩(TN=40 K)では1つのESR吸収しか観測されていない。これはMe4P塩では有限な値の層間交換相互作用が存在し、EtMe3Sb塩では極微小な(0.37 mK程度)層間交換相互作用しかないことを示す。また、Me4Sb塩(TN=11 K)においても2つのESR信号が観測されており、その層間交換相互作用は1.58 mK、Et2Me2P塩(TN=14 K)においては76 mK以上という値が得られた。よって、系のネール温度と層間方向の交換相互作用に相関が見られることがわかった。一方で、EtMe3Sb塩は温度の低下に伴いESR線幅が先鋭化する(図2上)現象が観測された。通常、一重項状態ではESR励起は起こらないために、ESRはスピン液体状態の素励起であるスピノンを観測している可能性が考えられ、ESR線幅の振舞いはその素励起のダイナミクス(運動による線幅の先鋭化)を反映したものであると我々は推測している。そこで我々はESR強度のマイクロ波パワー依存性を調べた。一般的にESRの信号強度はマイクロ波パワーの増加に伴い飽和していく。これは、ゼーマン分裂した各エネルギー準位が等分布になるためで、スピン格子緩和時間が長くなる低温では容易に起こる現象である。一方で、スピン液体状態のようにエネルギー準位が縮退した基底状態から磁気励起の場合は、ESR信号は飽和しないことが予想される。X=EtMe3Sb塩のESR信号はマイクロ波の強さP1/2に線形関係を保ち続け(図2下)、P=200 mWまで飽和しないことが判明した。よって、X=EtMe3Sb塩においてESRはスピン液体状態の素励起であるスピノンを直接的に観測していると結論づけられる。

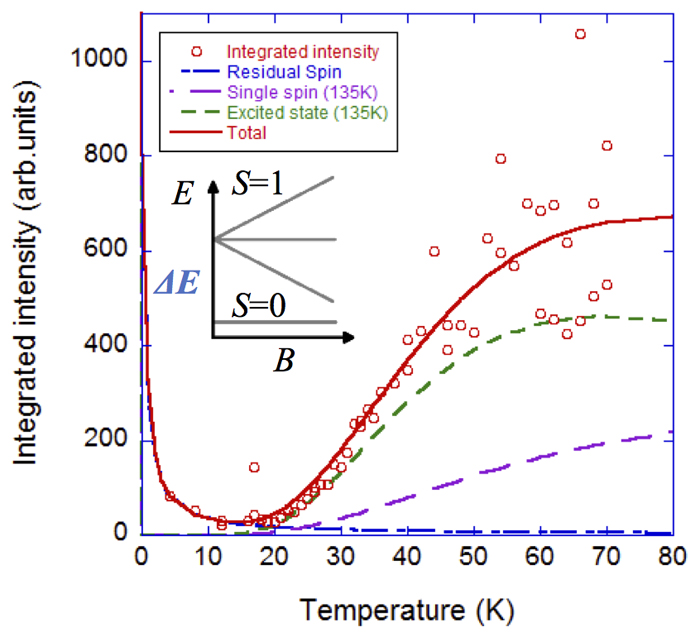

最後に、β'型とは若干結晶構造が異なるEtMe3P[Pd(dmit)2]2(空間群:P21/m)のESRを報告する。この物質はTVBS = 25 KでValence Bond Solid (VBS) 状態となることが静帯磁率などの測定からわかっている[5]。上述のSolid Crossing Column構造をとるβ'型と異なり、P21/mのEtMe3P[Pd(dmit)2]2は図1右上に示す通りParallel Column構造をとる。そこでβ'型とは異なる構造と基底状態を持つEtMe3P[Pd(dmit)2]2についてミクロな電子状態を調べるために同様に面内ESR測定を行った。

EtMe3P[Pd(dmit)2]2のg値の角度依存性はβ'型と同様、Pd(dmit)2二量体のスタッキング方向に依存したg値の異方性を示す。ただし、Parallel Colum構造のため、1つのESR吸収しか観測されない。一方で、QSLのβ'-EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2とは異なる線幅の角度依存性を持つことが明らかになった。図3にESR積分強度の温度依存性を示す。積分強度は50 K以下で減少し始め、TVBS 以下では殆どのスピンの寄与がなくなり、残余スピンによるキューリー項が観測された。残余スピンは総スピン数の約0.1%である。一般的にESR積分強度はスピン帯磁率に比例するため静帯磁率の結果とほぼ一致するが、この系ではVBS状態によりスピン一重項が形成され、その励起状態である三重項間のESR励起が積分強度に寄与するため、静帯磁率の結果と若干異なる。そこで、三角格子上のスピンが隣接するスピンと一重項を徐々に組んでいく過程の中で、温度の低下と伴にexp(-ΔE/kBT)で減る単独スピンとexp(-ΔE/kBT)で増えるスピン一重項の励起状態がESR積分強度に寄与するモデルでフィッティングを試みた。その結果、ΔE=135 Kの時に実験結果を再現できた。今後、強磁場ESRを用いてスピンギャップの磁場依存性を測定することにより、このモデルの正しさを確認する予定である。

図1:β'-X[Pd(dmit)2]2とP21/mのEtMe3P[Pd(dmit)2]2の構造概略図ならびにβ'-X[Pd(dmit)2]2の相図。

各点は各塩の相転移温度とt'/tの関係を示す。

AFLO、 QSLおよびCOは各々、反強磁性的長距離秩序状態、量子スピン液体状態および電荷秩序状態を表す。

図2:X= EtMe3Sb塩における線幅の温度依存性およびESR強度のパワー依存性

図3:EtMe3P[Pd(dmit)2]2のESR積分強度の温度依存性。

[1] R. Kato, Bull. Chem. Soc. Jpn., 87, 355 (2014).

[2] S. Yamashita et al., Nature Commun., 2, 275 (2011).

[3] M. Yamashita et al., Science, 328,1246 (2010).

[4] T. Itou et al., Nature Phys., 6, 673 (2010).

[5] M. Tamura et al., J. Phys. Soc. Jpn., 75, 093701 (2006).

研究担当者:藤山、加藤

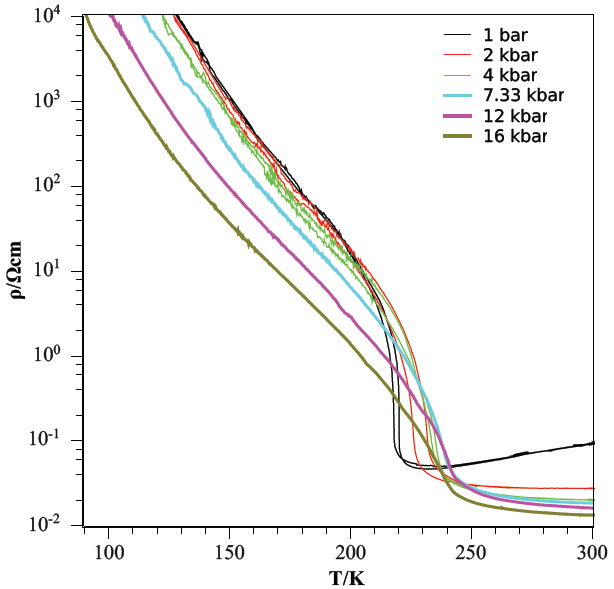

(Cation)[Pt(dmit)2]2 は、量子スピン液体の候補物質である Pd(dmit)2 塩の中心金属をPdから Ptに置換した類縁物質群である(図1)。これまでの電気抵抗の測定から、この物質群はカチオンの選び方によって T = 160 〜 220K で金属絶縁体転移を示すことが知られる(図2)。この相転移は結晶構造の低対称化に伴うものであり、第ゼロ近似的には half-filled であった [Pt(dmit)2]2 二量体が +2 価と 0 価に電荷分離するバンド絶縁化であると解されている。磁化率は転移温度以下でほとんどゼロとなり、この描像と矛盾がない。一方、転移温度以上の磁化率は温度降下に伴い有意な漸減が観測され、典型的なパウリ常磁性とは言い難い [1]。

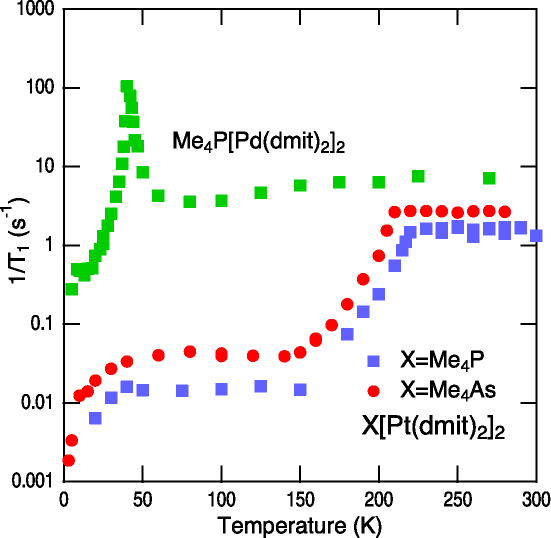

我々はPt(dmit)2 分子の内側の炭素を 13C にラベルした 試料を用いた NMR を測定した(図3)。核スピン格子緩和率 (1/T1) は 210K 以下で急激に減少し、この温度付近での磁気励起に3000Kほどの大きなエネルギーギャップが開いたことを明確に示す。一方、220K 以上では 1/T1 はほとんど温度に依存せず、磁性絶縁体において反強磁性結合定数 J より大きな温度領域で観測される振る舞いと考える方が自然である。これは、電気抵抗の正の温度依存性から示唆される遍歴的電子状態と矛盾し、 この物質の転移温度以上のバルク電子状態がモット絶縁体であることを示唆する。1/T1 の常温付近での絶対値は、(Cation)[Pd(dmit)2]2 のそれと比較し 1/5 程度に抑制されている。Pt 塩の巨視的磁化率は Pd 塩よりむしろ 1.5 倍程度大きくなっていることから、Pt(dmit)2 の 13C 核の超微細結合が Pd(dmit)2 のそれの半分程度まで強く抑制されていることを示す。これは、M(dmit)2 の中心金 属 M を Pd から Pt に置換することで、物質全体の電子状態だけではなく、分子二量体の局所電子状態が強い変調を受けていることを示唆する。

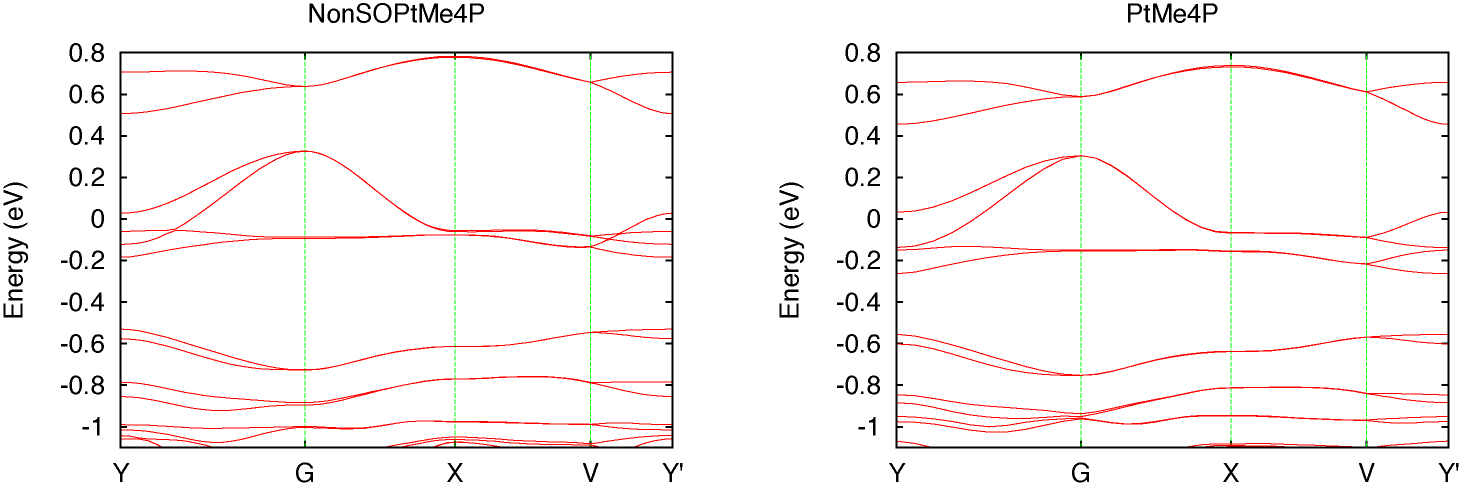

T>220Kでの電気伝導度が温度に対して正の温度依存性を示すことと、1/T1が温度に依存しないことはこの物質の電子状態について矛盾した議論を導く。この物質群について、スピン軌道結合をあらわに取り入れないでバンド計算を行うと、フェルミエネルギー付近には2つの分散を有する広いバンドが出現し金属の解を与えていた(図4左)。しかし、Pt原子が5d遷移金属でありスピン軌道結合が強いことを取り入れた計算を行うとフェルミエネルギー付近には孤立したバンドが出現し、ある程度大きなオンサイトクーロン反発があるとモット絶縁体となる可能性を示唆する(図4右)。このバンドの直下のエネルギーにある隣接バンドとのギャップは数十meVと小さいものの、NMRによる1/T1と比較すると、SOCギャップが大きいほど、つまりhalf-filledバンドの孤立性が高いほど、典型的な分子性モット絶縁体の1/T1の値に近づくことを明らかにした。

これらの議論は、電気抵抗測定から示唆される金属的電子状態と矛盾する。しかし、この物質のバルク電子状態が、スピン軌道結合と電子間クーロン反発との協奏に誘起された非自明の磁気相関を有することを示唆する。

図1:Pt(dmit)2分子。中央の白い元素がPtである。

図2:Me4P[Pt(dmit)2]2の電気抵抗率 (Abdel-Jawad, Nomura)

図3:(Cation)[M(dmit)2]2 (Cation = Me4P, Me4As, M = Pd, Pt)のcentral 13C NMRによる1/T1.

Me4P[Pd(dmit)2]2はT〜40Kで反強磁性相転移を示す反強磁性体。

(Cation)[Pt(dmit)2]2の基底状態は非磁性絶縁体である。

図4:第一原理計算パッケージQuantum Espressoを用いた、常温結晶構造でのMe4P[Pt(dmit)2]2のバンド計算。

(左)スピン軌道結合を取り入れていない。

(右)スピン軌道結合を取り入れるとフェルミエネルギー近傍に孤立した分散が現れる。

[1] T. Ishikawa et al., Science, 350, 1501 (2015).

研究担当者:崔、川椙、加藤;圓谷

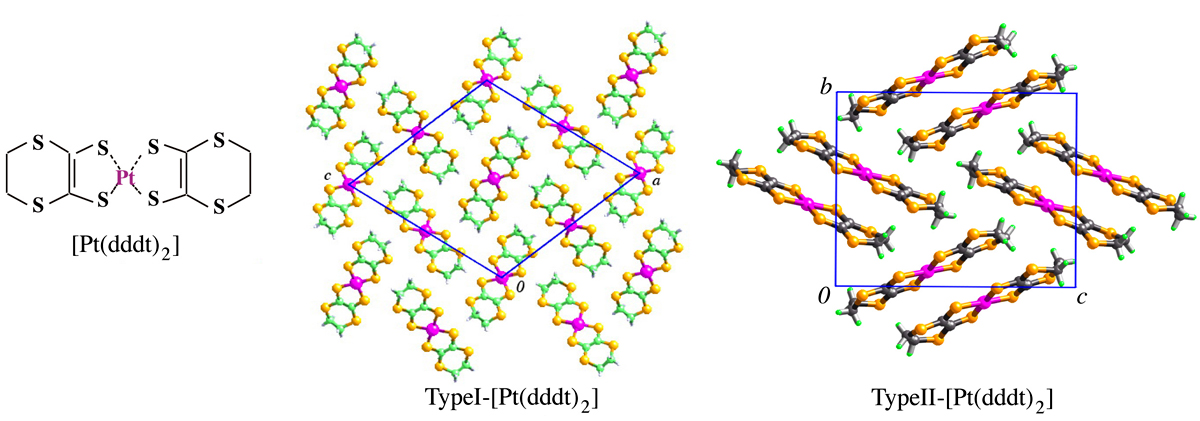

2001年に、最初の単一成分分子性金属である[Ni(tmdt)2] (tmdt = trimethylenete- trathiafulvalenedithiolate)が発見されて以来、単一成分からなる分子性金属および超伝導体の探索が盛んに行われるようになった[1]。しかし、常圧下において低温まで金属状態を保つ単一成分分子性単結晶の作製は困難であり、[M(tmdt)2]系以外に他はない[2]。一方、分子性結晶は格子が非常に柔らかく、高圧力印加は新しい分子性金属あるいは超伝導体開発の非常に有効な手法である。私達は最近、ダイヤモンドアンビルセル(DAC)を用いた四端子法電気抵抗測定技術を改良し、圧力印加による単一成分分子性金属の探索を行い、[Ni(ptdt)2] (ptdt = propylenedithiotetrathiafulvalenedithiolate) [3], [Cu(dmdt)2] (dmdt = dimethyltetrathiafulvalenedithiolate) [4], [Ni(dmit)2] (dmit = 1,3-dithiole- 2-thione-4,5-dithiolate) [5]がそれぞれ19.4 GPa、4.7 GPa、15.9 GPaの圧力下で金属になることを発見した。特に、[Ni(hfdt)2] (hfdt = bis(trifluoromethyl)tetrathiafulvalenedithiolate)は常圧では半導体であるが、8.1 GPaに加圧すると5.5 Kにおいて超伝導体になる。今回、新規単一成分分子性金属の探索するため、二種類の異なる構造(Type I とType II)を持つ単一成分分子性結晶[Pt(dddt)2] (dddt= 5,6-dihydro- 1,4-dithiin- 2,3-dithiolate)の単結晶を作製し、電気的性質を10 GPa以上まで調べることにより、Type IIの[Pt(dddt)2]が9.6 GPaで完全な金属状態になることを発見した。

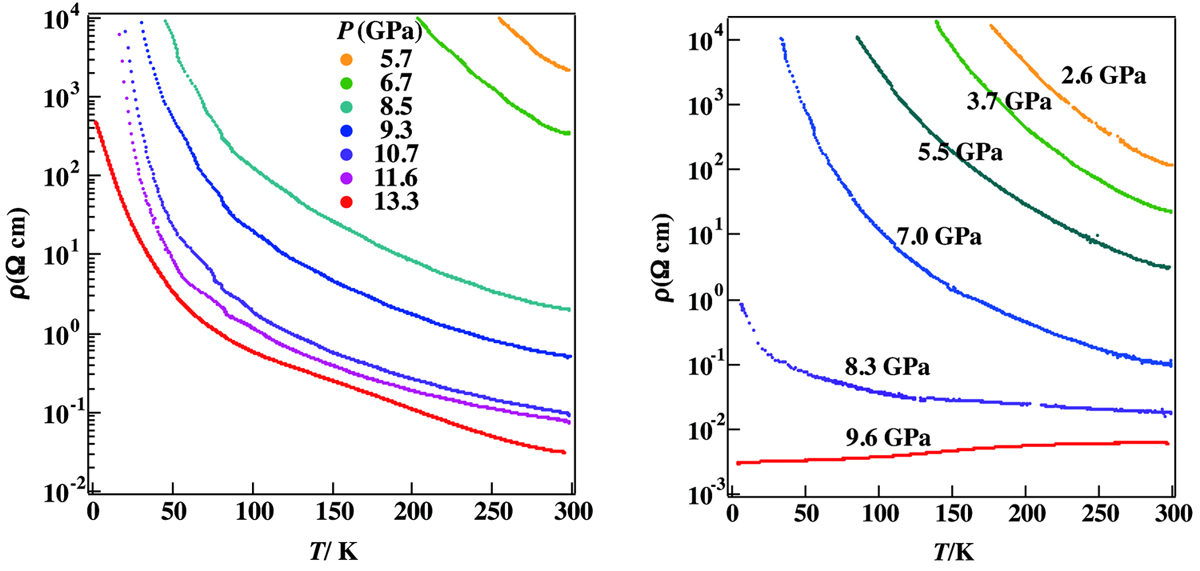

図1:[Pt(dddt)2]分子と結晶構造

二種類の[Pt(dddt)2]単結晶は拡散セルを用いて、((n-Bu)4N)2[Pt(dddt)2]を原料としてヨウ素酸化法により作製した。ブロック状の黒色結晶であるType Iの結晶構造は8 GPa下においてディラック電子系になる単一成分分子性結晶[Pd(dddt)2]と同型である。[7] 一方、黒色針状結晶であるType IIの結晶構造では [Pt(dddt)2]分子が弱いダイマーを形成し横方向に積層している(図1)。二種類の[Pt(dddt)2]錯体は常圧では共に絶縁体であり、DACを用いた四端子直流法により高圧下電気的性質測定を行った。ガスケットはステンレスSUS301、10μmの金線と金ペーストを用いて単結晶に四端子配線を行った。圧力媒体はDaphne Oil 7373を使用し、圧力は室温においてルビー蛍光のR1ラインのシフトを測定することにより決定した。図2にType I [Pt(dddt)2]の圧力下電気抵抗率の温度依存性を示しているが、同型結晶である[Pd(dddt)2]は4.2 GPaの圧力から測定可能となり(σ = 5 x 10-4 Scm-1, Ea = 0.2eV)、室温抵抗と活性化エネルギー(Ea)が加圧とともに急激に減少し、12.6 GPaの圧力下では抵抗がほとんど温度変化を示さない振る舞いをするのに対して、Type I [Pt(dddt)2]は5.7 GPaから測定可能となり(σ = 4 x 10-4 S cm-1, Ea = 0.23 eV)、8.5 GPa以下の圧力領域での抵抗の温度依存性はPd塩とよく似ているが、さらに高い圧力下で抵抗の温度依存性はPd塩と異なり、13.3 GPaの圧力でもEa = 17 meVを持つ半導体であった。しかし、6.5GPa から8.5 GPaの室温抵抗の変化が非常に大きく、圧力印加による構造変化を伴う可能性があり、今後の高圧下構造解析により明らかにする予定である。一方、図3に示したようにType II [Pt(dddt)2]結晶は2.6 GPaから測定可能となり、室温電気抵抗とEa が加圧とともに減少し、9.6 GPaの圧力下では2 Kまで金属状態を保つことが判明した。また、第一原理手法を用いたバンド計算でも10 GPaの圧力下において金属バンドが現れる結果が得られ、実験から得られた金属状態をよく理解することができた。

図2(左):圧力下におけるType I [Pt(dddt)2]結晶の電気抵抗率の温度依存性

図3(右):圧力下におけるType II [Pt(dddt)2]結晶の電気抵抗率の温度依存性

【参考文献】

[1] H. Tanaka, Y. Okano, H. Kobayashi, W. Suzuki, A. Kobayashi, Science, 291, 285 (2001).

[2] W. Suzuki, E. Fujiwara, A. Kobayashi,Y. Fujishiro, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, H. Fujiwara, H. Kobayashi, J. Am. Chem. Soc., 125, 1486 (2003).

[3] H. B. Cui, J. S. Brooks, A. Kobayashi, H. Kobayashi, J. Am. Chem. Soc., 131, 6358 (2009).

[4] B. Zhou, Y. Idobata, A. Kobayashi, H. B. Cui, R. Kato, R. Takagi, K. Miyagawa, K. Kanoda, J. Am. Chem. Soc., 134, 12724 (2012).

[5] H. B. Cui, T. Tsumuraya, T. Miyazaki, Y Okano, R. Kato, Eur. J. Inorg. Chem., 24, 3837 2014).

[6] H. B. Cui, H. Kobayashi, S. Ishibashi, M. Sasa, F. Iwase, R. Kato, A. Kobayashi, J. Am. Chem. Soc., 136, 7619 (2014).

[7] R. Kato, H. B. Cui, T. Tsumuraya, T. Miyazaki, Y. Suzumura, J. Am. Chem. Soc., inpress.

研究担当者:川椙、佐藤、加藤;関、枝川、蒲、竹延、柚木、山本

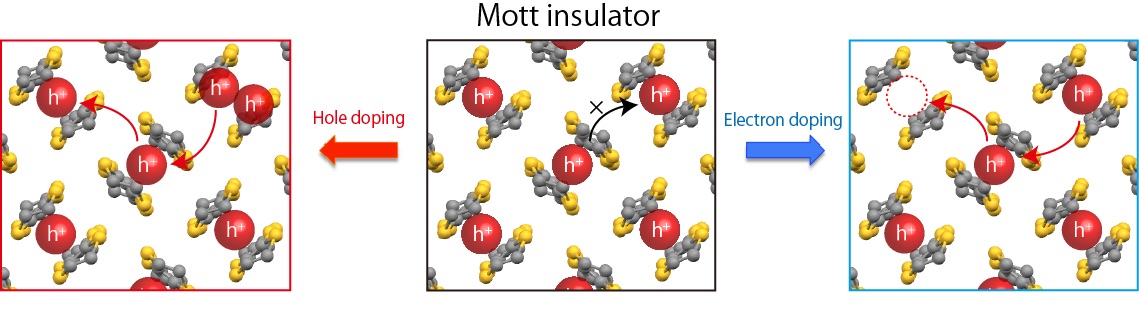

ある物質が半分だけ満たされたバンドを持ち、かつ電子間相互作用が強い時、電子は各サイト(原子や分子)にひとつずつ局在してモット絶縁体となることが知られている。モット絶縁体に電子または正孔をドープすると、各サイトに電子がひとつという状況が崩れて(バンドフィリングが1/2からずれて)モット転移を起こし、金属化する。その転移点近傍で擬ギャップや高温超伝導といった興味深い現象が見られることから、長年にわたってモット転移に関する研究が行われている。

有機分子から成る分子性導体にも超伝導相とモット絶縁相が隣接した物質群が存在し、銅酸化物高温超伝導体と多くの部分で共通した物理を持つと考えられている[1]。モット転移の普遍的な性質を理解するため、これら分子性導体におけるドーピング効果を調べることは重要である。しかし元素置換による試料合成が酸化物と比べ困難なため、少数のドープ塩を除いてドーピング依存性を調べることが難しかった。本研究では、元素置換ではなく電気二重層トランジスタ(EDLT)の原理を用いて有機モット絶縁体κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl (図1:以降、κ-Cl)に対するドーピングを試み、同一試料中で20%程度のドーピングが可能となった[2]。これまでに輸送特性の測定および電子相関を考慮したクラスター計算の結果から、(1)ドーピングによってバンドフィリングが1/2からずれてフェルミ面が現れること、(2)その際にバンド構造を反映して波数空間の一部で状態密度が抑えられる(擬ギャップが開く)こと、(3)擬ギャップに関してドーピング非対称性が顕著であり、正孔ドープ側で大きく開くことがわかった。今年度はこの擬ギャップが熱電効果におよぼす影響を調べた[3]。

図1:有機モット絶縁体κ-Clの伝導分子BEDT-TTFの層を上から見た図。

ゼーベック係数に関するモットの式によれば、金属や縮退した半導体におけるゼーベック係数は、状態密度の逆数(1/N)および状態密度のエネルギー勾配(∂N/∂E)に比例する。つまり状態密度がフェルミエネルギー付近で急激に減少している擬ギャップ状態では、大きなゼーベック係数が期待される。また、熱電変換効率を決める熱電性能指数ZTはZT = TσS2/κ (σ: 電気伝導率, S: ゼーベック係数, κ: 熱伝導率)で表されるが、これらの物性値はすべてキャリア密度の関数であり、一般的にトレードオフの関係がある。例えばドーピングで電気伝導率を上げると、ゼーベック係数は下がるのが普通である。ところがモット絶縁相近傍の擬ギャップ領域では、ドーピングによって1/Nは減少してしまうが∂N/∂Eは増加する可能性がある。つまりドーピングによって電気伝導率とゼーベック係数が同時に上昇し、高いZTを得られる可能性を持っている。

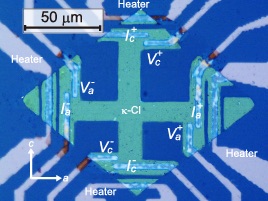

図2:κ-Clを用いたEDLTの光学顕微鏡写真。

この上にイオン液体またはゲルを乗せ、ゲート電圧を印加することで表面にキャリアがドープされる。

これを検証するため、κ-ClのEDLTにおけるσ, S, および出力因子σS2のゲート電圧依存性を調べた(一般的にこれらに比べると熱伝導率の変化は小さく、また測定が格段に難しいため今回は行っていない)。κ-Clのバンド構造や状態密度から、擬ギャップの影響はc軸方向に強く現れると考えられるため、試料を十字型に加工してa軸方向とc軸方向について測定を行い、両者を比較した(図2)。この試料では表面の乱れのためゲート電圧下でも低温では絶縁体になってしまうが、100K以上では金属伝導が見られ、ドーピングによって両極性モット転移が起こっていることを示唆している。

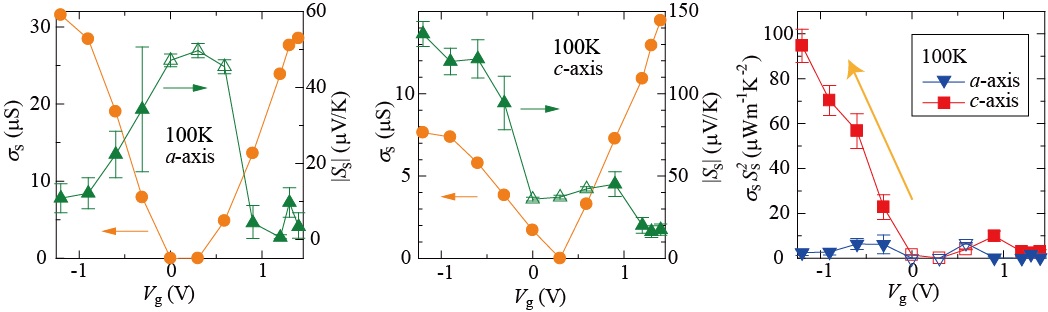

図3に100Kにおけるσ, S, σS2のゲート電圧依存性を示す。a軸方向には一般的なトレードオフの関係(電気伝導率が上がるとゼーベック係数は下がる)が見られる一方で、c軸方向では擬ギャップが大きく開く正孔ドープ側(負のゲート電圧側)で電気伝導率とゼーベック係数がともに増大し、有機物としては比較的高い出力因子が得られることがわかった。電気伝導率が低いため有機物で最高の熱電効果を示す導電性高分子(二次ドーピングを行ったPEDOT:PSS)にはおよばないが、ドープされた有機モット絶縁体において、電子間相互作用に起因する擬ギャップを利用して大きな熱電効果が得られる可能性が示された。

図3:100Kにおける電気伝導率、ゼーベック係数、出力因子のゲート電圧依存性。

擬ギャップの影響が強いc軸方向の測定結果を見ると、擬ギャップが大きく開く正孔ドープ側(負のゲート電圧)で

電気伝導率とゼーベック係数がドーピングによって共に増大し、高い出力因子が得られていることがわかる。

【参考文献】

[1] R. McKenzie, Science, 278, 820 (1997).

[2] Y. Kawasugi et al., Nat. Commun., 7, 12356 (2016).

[3] Y. Kawasugi et al., Appl. Phys. Lett., 109, 233301 (2016).

研究担当者:佐藤、川椙、加藤;山本

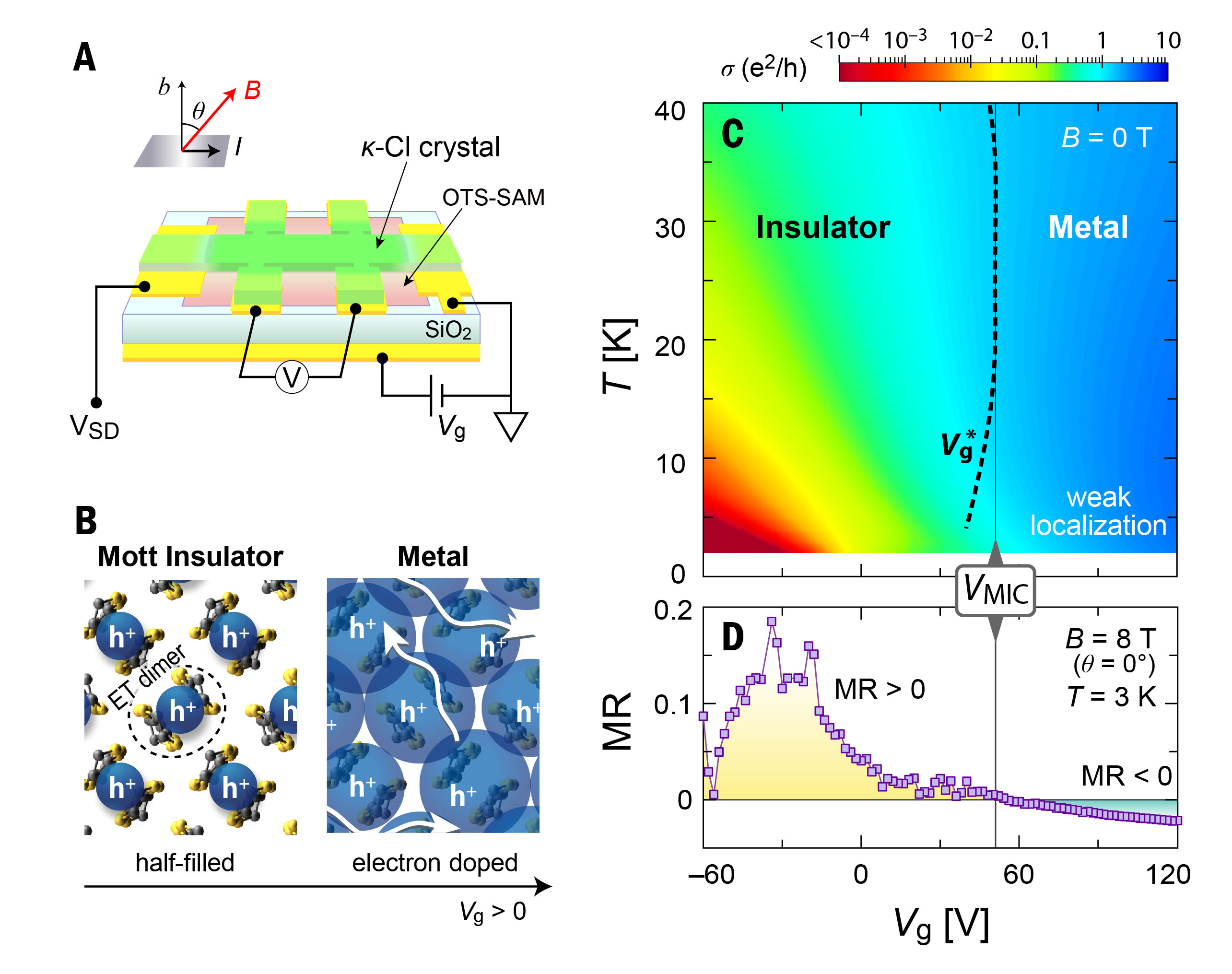

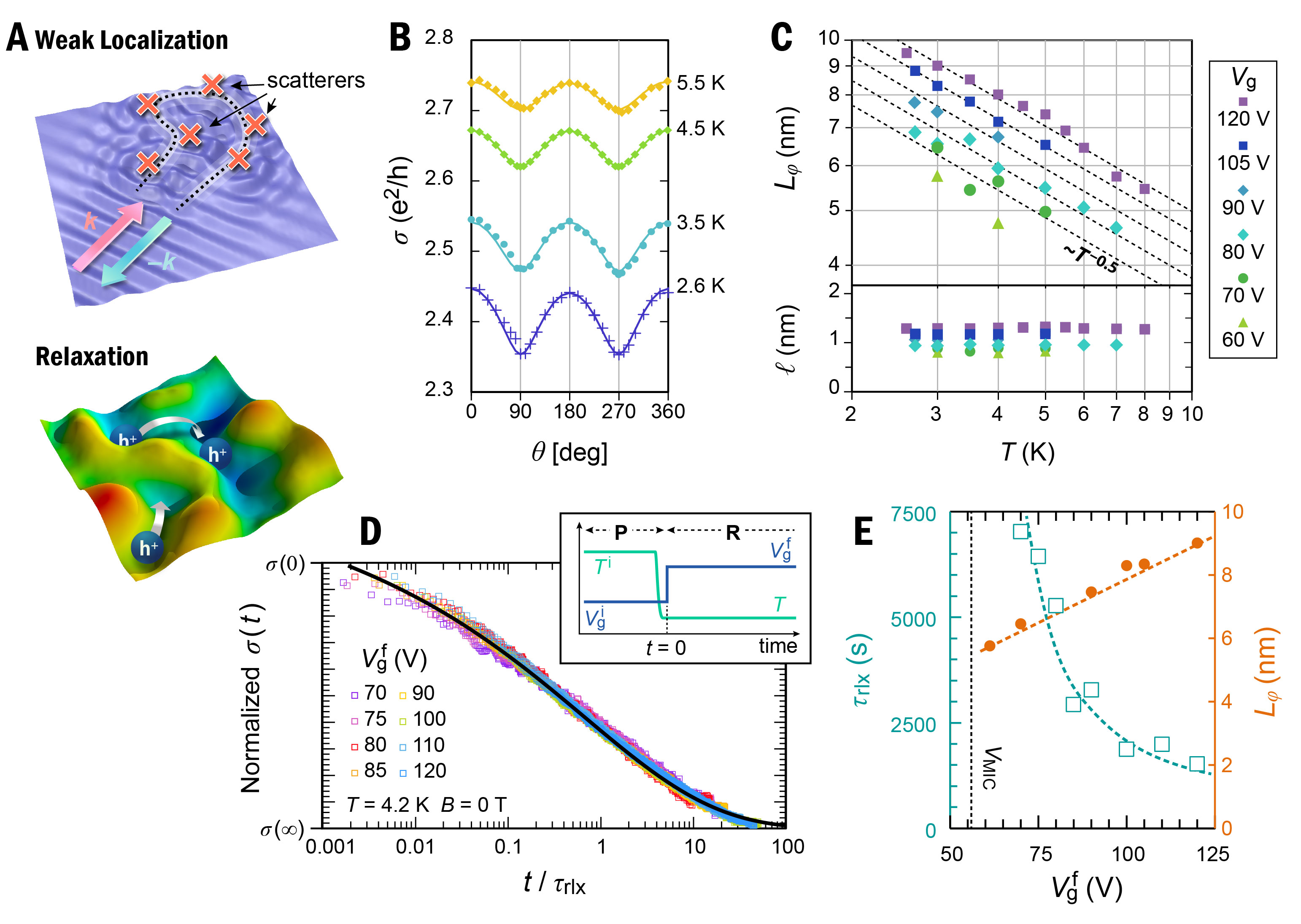

近年の薄膜作成技術の進展により注目が集まる2次元電子系物質の中でも、強い電子間相互作用を持つものは強い量子ゆらぎの効果によりモット絶縁体や超伝導、スピン液体など多彩な電子相を発現することから、その物性の理解や相転移の制御法の確立が重要な課題となっている。我々は特に、モット絶縁体におけるドープ誘起の金属絶縁体転移(フィリング制御型モット転移)に着目し、分子性2次元モット絶縁体κ-(BEDT-TTF)2[Cu(CN)2]Cl(κ-Cl、ただしBEDT-TTF = bis(ethylenedithiotetrathiafulvalene))単結晶の固体ゲート型電界効果トランジスタ(FET)を利用したキャリア輸送特性の測定を行っている(図1A,B)。本手法によるドープ量制御は、低温下での可逆性・連続性・リアルタイム性・清浄性(不純物を伴わない)に優れており、電子相関・乱れの効果が協同的に発現するとされる転移点近傍の物性の系統的な調査に適する。実際、我々はFETチャネル界面の改良を重ね、T > 8 Kの中低温クロスオーバー領域における電気伝導率の量子臨界性を発見するに至っている(図1C)[1]。本年度は量子臨界性の起源の解明を目的として、電子系の「乱れ」に着目した低温金属相/絶縁体相におけるキャリア輸送の定量的評価を行った。

図1:κ-Cl FETにおけるフィリング制御型モット転移。

(B) κ-Clは電荷中性(half-filled)の時、各BEDT-TTFダイマーに1個のホールが局在したモット絶縁体となるが(左)、Vg>0の印加により電子ドープをするとキャリアが非局在化し、金属となる(右)。

(C) フィリング制御型モット転移の相図。破線は量子臨界スケーリングから求めた金属絶縁体転移線である(VMICは中温域における転移点)。カラーマップは電気伝導率を示す。

(D) 低温磁気抵抗([ρ(B)-ρ0 ]/ρ0)のVg依存性。VMIC近傍を境に符号が反転する。

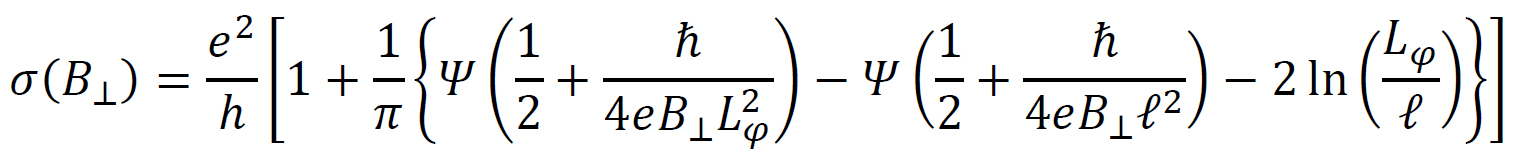

面直磁場に対する低温磁気抵抗(MR)を図1Dに示す。σ〜e2/hにおける金属・絶縁体転移に対応して、正(絶縁体相側)から負(金属相側)への符号反転を伴うMRの急激な変化が見られる。そこでスプリット型マグネットを利用した磁場方向掃引測定を行ったところ、等方的な正のMR成分(スピン由来成分)と、伝導面垂直磁場成分B⊥のみに依存する異方的な負のMR成分(軌道由来成分)とが競合による符号反転であることが示された。図2Bに示されているとおり、異方性MR成分の磁場角度依存性は氷上-Larkin-長岡の式[2]

(Ψ:ディガンマ関数、l:平均自由行程、Lφ:デコヒーレンス長)によってよく記述できることから、弱局在に起因することがわかる。さらに、様々な温度・ドープ量に対し弱局在成分の系統的な解析を行ったところ(図2C)、「乱れのあるフェルミ液体」としてふるまう低温金属相の様子が明らかとなった。準粒子寿命と密接に関係するデコヒーレンス長はゲート電圧上昇とともに増加する傾向があり(図2E)、ドープによる遮蔽効果の増大を反映したものとなっている。

図2:モット転移近傍におけるキャリア輸送特性への電子系の乱れ・不均一性効果。

(B) 金属領域における電気伝導度の磁場角度依存性。実線は氷上-Larkin-長岡の式によるフィット。

(C) 弱局在の解析によるデコヒーレンス長(Lφ)と平均自由行程(l)の温度依存性。Lφ∝T-0.5は乱れのあるフェルミ液体としての性質を反映している。

(D) 金属領域における電気伝導度の緩和挙動。実線はOgielskiの式によるフィット。挿入図:緩和測定のタイムライン。一定時間"摂動"(P)を与えた後、急速に温度・ゲート電圧を変化させ電気伝導度の経時変化("緩和"、R)を測定する。

(E) 緩和過程における特性緩和時間τrlxとLφ(3 K)のゲート電圧依存性。

他にも、電子系の乱れに起因する現象として電気伝導率の緩和の系統的な観測を行った。これは、低温でゲート電圧など外場条件を瞬時に変調させた時、電気伝導率が追従できず長時間にわたり変化し続けるという現象である。図2Dは、初期状態Vg=0 Vから様々なゲート電圧に変化させた際の電気伝導率緩和曲線である。経時変化はOgielskiの式[3](短時間スケールでは時間のべきに比例し、次第に伸張指数関数に移行する)にしたがっており、系が乱れによってグラス的性質を併せ持つことを示唆している。また、特性緩和時間(τ_rlx)は金属絶縁体転移点に近づくにつれ急激に増加しているが(図2E)、これは強い電子相関によって緩和に要するエネルギースケールが増大していることを意味する。弱局在および緩和の両解析結果は共通して、転移点ごく近傍(Δp〜0.02)における電子相関の顕著な変化を捉えたものと考えることができる。今後の理論研究の進展により、低温電子状態の微視的描像が明らかになるものと期待される。

【参考文献】

[1] Y. Sato et al., Nano Lett. (in press)

[2] S. Hikami, A. L. Larkin, Y. Nagaoka, Prog. Theor. Phys., 63, 707 (1980).

[3] A. T. Ogielski, Phys. Rev. B, 32, 7384 (1985).

研究担当者:大島、李、崔、加藤

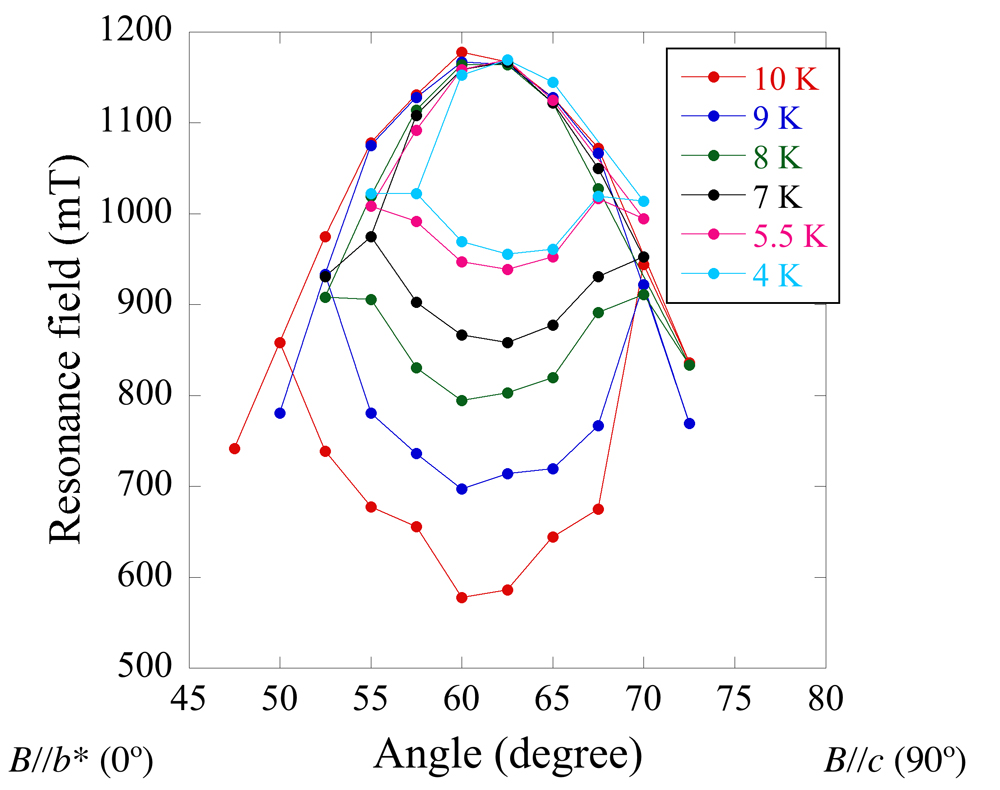

これまで過去10数年、分子性導体においてd電子の磁性スピンを導入し、π-d相互作用を利用することにより新規物性を発現させようとする試みが行われてきた。λ-(BETS)2FeCl4は、そのπ-d相互作用がもたらす興味深い物性を示す物質群の1つである。この物質は磁場を伝導面方向に印加すると17 T以上で超伝導状態になることがよく知られているが[1]、低温での基底状態も興味深くTN=8.3 Kで金属-絶縁体転移し反強磁性化(以下AFI相)する。このAFI相の基底状態についてはこれまで多くの議論がなされてきたが、転移温度以下で観測されるブロードな余剰比熱が約4 Tの内部磁場でゼーマン分裂した6準位のショットキー比熱でフィットできることから、現在では反強磁性絶縁化するのはπ電子のみで、Fe3+のd電子は常磁性的な状態を保つと考えられている(以下Fe常磁性モデル)[2]。最近のメスバウアーや磁気トルク測定などもこのモデルを支持しているが[3,4]、ESR測定ではAFI相において常磁性共鳴(EPR)は観測されず、反強磁性共鳴(AFMR)のみが観測されているため[5-7]、このFe常磁性モデルとの不一致は未解決の問題となっている。また、AFI相内で誘電率や高周波応答の異常が報告されているが、そのメカニズムも未解明のままである[7,8]。そこで我々はESRの詳細な角度依存性と温度依存性をXバンドESR測定装置で調べることにより、これらの問題の解明を試みた。

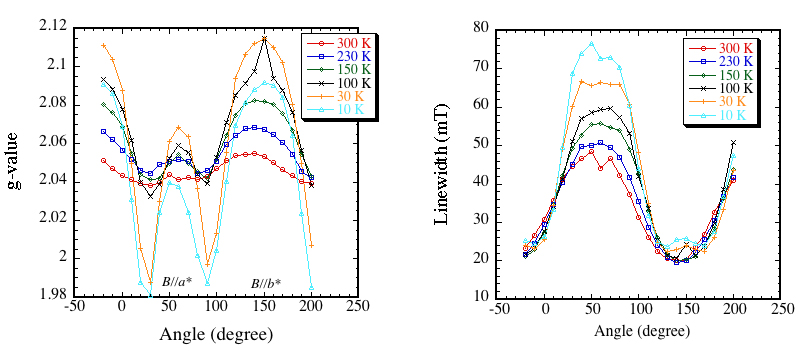

図1はTN以上で観測されたλ-(BETS)2FeCl4の常磁性共鳴のg値とESR線幅の角度依存性である。磁場はc軸垂直方向に回転した(ac面が伝導面)。全ての温度領域で常磁性共鳴は1つのみしか観測されておらず、π電子とd電子がExchange Narrowingにより1つの信号に収斂していると考えられる。一方で、g値の角度依存性は通常(1+cos2θ)で表されるが、λ-(BETS)2FeCl4はそれとは異なる特徴的な角度依存性を持つ。図1の約30度と90度付近にg値のディップが現れ、温度の低下と共により顕著になる。これら伝導面に近いa*軸近傍の角度はBETS分子のS(Se)とFeCl4のClの短い結合長が存在する方向に相当する。また、この角度付近にS(Se)…Cl結合が複数存在するため、非常に広いESR線幅が観測されている。よって、この特徴的な角度依存性はπ-d相互作用によるものであると考えている。10 K以下になると、常磁性共鳴はg値が変化し線幅が増大していく反強磁性転移温度近傍の特有の振る舞いを示す。そして、TN近傍で常磁性共鳴が消失する代わりに、反強磁性共鳴が容易軸方向に観測され始める。この結果はこれまでの報告と一致する[5]。

図1:λ-(BETS)2FeCl4のg値とESR線幅の温度別角度依存性。磁場はc軸に垂直方向

今回の我々の結果はλ-(BETS)2FeCl4の磁性に関して、以下のことを示唆している。(1)全ての温度領域で系のπ-d相互作用が強いため、Exchange Narrowingにより常磁性共鳴が1つしか観測されない。(2)高温ではπ電子は遍歴しているため、主にd電子が磁性に寄与しているが、温度の低下と共にπ電子も磁性へ寄与していく。このため、2つの磁場方向に現れるg値のディップが温度の低下と共に顕著になる。(3)反強磁性転移はTN以上で部分的に起こっており、AFI相内で反強磁性状態が徐々に変化している。反強磁性共鳴のバブル構造(容易軸)が温度と共に変化する。つまり、λ-(BETS)2 FeCl4の高温での磁性は主にd電子が担っているが、低温ではd電子とπ電子が共に磁性に関わっており、AFI相内の反強磁性状態の変化はπ電子が部分的にしか局在していないことを示唆する。実際、我々は金属-絶縁体転移が起こるTN以下の温度で抵抗がなだらかに増大してく現象を観測しており、報告されている誘電率や高周波応答の異常も含め、完全に局在化していないπ電子によるものであると考えている。今後は、この結果を基に強磁場中でのESR測定を進めていく予定である。

図2:λ-(BETS)2FeCl4の反強磁性共鳴の共鳴磁場の角度依存性。

[1] S. Uji, et al., Nature, 410, 908(2001).

[2] H. Akiba, et al., J. Phys. Soc. Jpn., 78, 033601 (2009).

[3] J. C. Waerenborgh, et al., Phys. Rev. B, 81, 060413 (2010).

[4] S. Sugiura, et al., J. Phys. Soc. Jpn., 85, 064703 (2016).

[5] L. Brossard, et al., Eur. Phys. B, 1, 439 (1998).

[6] T. Suzuki, et al., Phys. Rev. B, 67, 020408(R) (2003).

[7] I. Rutel et al., Phys. Rev. B, 68, 144435 (2003).

[8] E. Negishi et al., Phys. Rev. B, 71, 012416 (2005).

研究担当者:川椙、加藤;田嶋、須田、山本

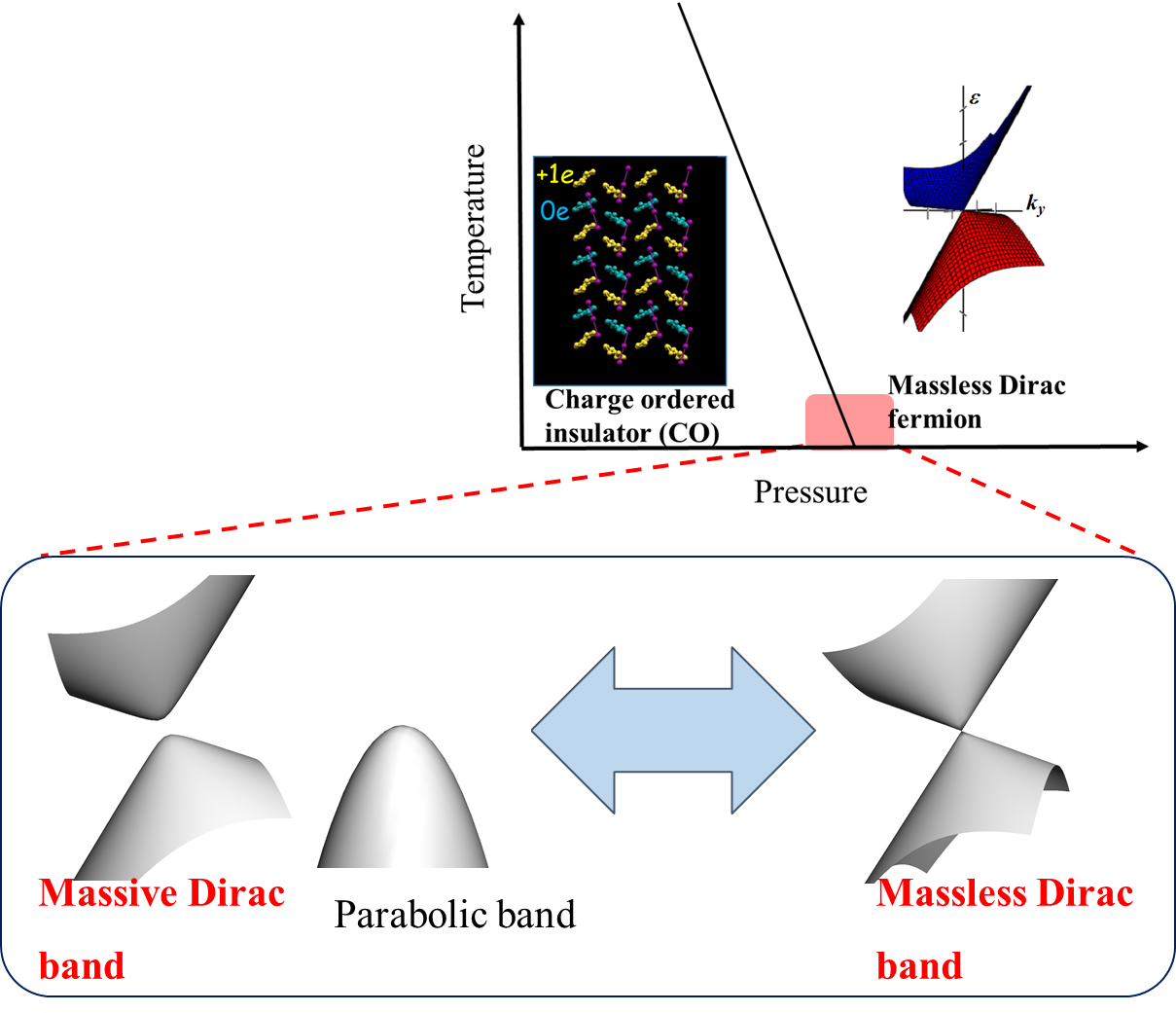

我々は、伝導帯と価電子帯との間のエネルギーギャップがゼロ、つまり点(ディラック点と呼ぶ)で接しているゼロギャップ電気伝導体が高圧下にあるα-(BEDT-TTF)2I3(および類縁物質)で発見した。ディラック点近傍では、2つの円錐型バンドが上下から互いの頂点で接したゼロギャップ構造(ディラックコ−ン)をしているために、質量ゼロのディラック電子(相対論的電子)が電気伝導性の主役となる。 一方、このディラック電子系は圧力相図上で電荷秩序絶縁相に隣接していることから、電子間相互作用が強い系であることが期待される。したがって、電子間相互作用が強いディラック電子系の層が多層状に結合することが、どのような物理現象を提示するのかという問題に取り組むことができる系なのである。

本研究では、接触帯電法で正孔注入した薄片試料で相境界近傍の電荷秩序絶縁相で量子磁気抵抗振動と量子ホール効果を調べた。重要な成果は、この系は圧力で「質量を持つディラック電子系」と「質量が無いディラック電子系」を行き来することを見いだしたことである。ディラック電子の質量を圧力で制御することが可能であることを指示す。さらに、電荷秩序絶縁相では質量を持つディラック電子と通常の電子とが共存していることが判明した。

図:相境界近傍エネルギーバンドの概略図。