|

当グループのテーマ 私共は平成16年頃から、理化学研究所所内の研究者と語らって、今まで物性物理学的対象に使われてきたナノメートルスケールの表面科学的観測手法を転用して、細胞生理学的な生体分子をナノメートルスケールで動的に把握する観測実験がどこまで可能か検討を重ね、また実際に実験に着手してきました。 その後国内、海外で同様な考えをもった研究者との交流も始まり、平成17年には理化学研究所が主体となった「分子情報生命科学」という全国拠点型の研究組織の立上げに参画しました。私共のバイオ研究はこの「分子情報生命科学」の発想に拠るところが大です。 私共は、走査プローブ手法、分光法その他の表面科学的手法を応用して、生体分子が機能するその場を観測して、分子内部および分子の集合体の動的プロセスを明らかにすることを目指します。 バックグラウンド 川合表面化学研究室は元来、固体表面上のオングストロームスケールの分子化学と動的なプロセスに興味をもち、長年に亘って研究手法の開発と表面に特有の分子プロセスの解明をめざした研究を展開してきました。ことに最近では、超低温走査トンネル顕微鏡(STM)を応用した、単一分子の分光とケミストリーの研究が進展し、研究所の一つの看板ともいうべき成果が上がっています。 固体表面上における分子を物理的に眺めると、固体結晶という連続的電子構造をもった3次元周期構造の截断面に、ディスクリートなレベルを持った分子が何らかの相互作用で貼り付いている状況です。これら2種類の“近似”が交錯する場としての固体表面吸着系は、理論的に完璧な記述を期することはもちろん、実験的にも種々な困難があり、近時までなかなか取り組みの難しい分野であったといえます。 しかしながら走査プローブ手法等の観測手段が発達し、またこれらを含む装置が広範に市販される時代となり、現在では研究リソースさえゆるせば、かなり詳細な物性物理的実験観測が可能になってきました。つまり、我々はナノメートルの世界に、割とお手軽に飛び込んでいくことができるようにはなったわけです。(上記の理論的困難は、いまだはかばかしく解決しているとは言えないと思いますが) 他方、表面科学の分野は既に半世紀ほどの歴史を持ち、関連する学会等も基礎的分野としては成熟してきたとの感触が囁かれています。実際アメリカ等では、超高真空技術に基礎をおいた、第1世代の表面科学基礎研究は徐々に過去のものとなり、只今新任のPIを雇おうとすると、「成熟した表面科学を実用へ」という流れが無視できないものとなっています。実用とはまた漠然としたものですが、要するにいろいろな研究分野への応用やシナジー効果が大いに期待される趨勢になってきているのです。 翻って、私共理化学研究所は昨今では3000名弱の研究者を擁し、おそらくその7割前後が生物医学系の専門家であると思われます。私共物質科学系はマイノリティーになってしまったのですが、逆に言えば、レベルの高い生物科学的研究情報に日常身近に否応なく接するようになったのです。そこで、ごく自然の流れとして、生体分子を観測してみようではないか、という風になりました。 生理現象は一般に巨大分子の微視的な動的プロセスに淵源があり、巨大分子は物理的に言えば、細かいディスクリートレベルの塊りです。即ち、只でさえ固体と分子の接点の困難があるところに、一段と複雑な微視的対象を持ち込むことになり、物理的理解は一段と困難になります。また実験的にも、生物分子一般は室温常圧の水溶液中環境であって初めて機能するものであり、超高真空超低温環境とは相容れないものです。 随分困難な研究分野ではありますが、人のやらない、むつかしい、いやらしい対象を選ぶ事こそ、我等研究者の心意気です。すでに道のついた、お手軽な方面はしばらくおいて、新しいフロンティアかどうか保証の限りではありませんが、こういったテーマを追求することにしました。 当グループの研究成果 1.STMによる固液界面展開リン脂質単分子層の電気化学的構造変化 S. Matsunaga, R. Yokomori, D. Ino, T. Yamada, M. Kawai, T.

Kobayashi; “EC-STM

observation on electrochemical response of fluidic phospholipid

monolayer on Au(111) modified with 1-octanethiol” Electrochem. Commn. 9 (2007) 645-648. 金単結晶基板をオクタンチオールで修飾し、バッファ水溶液中に浸した状態で、水溶性リン脂質分子DHPCを溶存させると、流動性のあるDHPC単分子層が形成され水溶液中STMで観測される。この状態で基板に開回路電位に対し+200mV(細胞膜の膜電位程度)の電位を加えると、長時間の後、単分子層は結晶的なストライプ状の画像を示し、個々のリン脂質分子の見られる粒子のなす格子をとなる。電位を戻すと流動相にもどり、次の電位サイクルでは、サイズ10nmの固化した微粒子となる。以上の構造相転移は、リン脂質分子間の電気化学反応に起因するとみられる。

オクタンチオール修飾Au(111)基板上に展開したDHPC単分子層の基板電位制御による構造変化のSTM像。左上の画像が、自然な状態での流動的な単分子層の様子を示す。電位を負にシフトさせて長時間の後に、リン脂質分子が周期的に配列した構造が形成される。この構造は電位を正に戻すと流動的な構造に戻る。さらに電位を負にすると、今度は微粒子が一面を覆った構造となる。 2.Cu(110)表面上のグアニン及びアデニンのNEXAFSとXPSによる観測及びDFT計算によるシミュレーション M. Furukawa, T. Yamada, S. Katano, M. Kawai, H. Ogasawara, A.

Nilsson; “Geometrical

characterization of adenine and guanine on Cu(110) by NEXAFS, XPS, and DFT

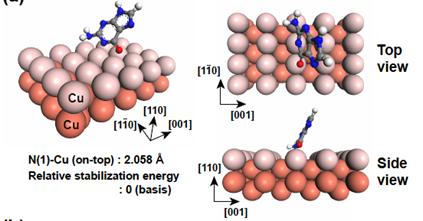

calculation” Surf. Sci.601 (2007) 5433-5440. 銅単結晶基板(110)清浄表面上に、核酸塩基であるグアニン及びアデニンを単分子層以下の厚さで真空蒸着し、引き続き、放射光使用のX線吸収分光、X船光電子分光で観測したところ、いずれの分子も強い偏光依存性を示し、グアニンは分子面が表面から起き上がって斜めになっている状態で、アデニンは表面に寝た状態でそれぞれ吸着していることが示され、DFT理論による計算でも、これらが安定構造である事が示された。これら構造は赤外吸収振動分光の結果とも一致し、将来、表面上でのDNA鎖のシークエンシングを行う際の基礎知識となるものである。

DFT分子軌道計算で最適化されたCu(110)表面上のグアニン分子の吸着構造 3.Ag(111)表面上のPTCDAのトンネル発光分光 Daisuke Ino, Taro Yamada, Maki Kawai; “Luminescence

from 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride

on Ag(111) surface excited by tunneling electrons in scanning tunneling

microscopy” J. Chem. Phys.129 (2008) 014701 (1-5). 銀単結晶(111)清浄表面上に平板上分子PTCDAを単分子層または2分子層吸着させると、個々のPTCDA分子のSTM像が得られる。そこでSTMのバイアス電圧を変えながら、トンネルギャップからの発光を分光器を通して検出すると、2分子層の場合だけPTCDAの特性蛍光に対応する発光スペクトルが得られ、そのスペクトルはバイアス電圧の大小、符号によらない。単純な電子衝撃による分子励起発光と考えられ、将来の生体蛍光分子の観測に技術的な道が開けた。

左:Ag(111)上のPTCDAのSTM像。(A):単分子層、52nm×37nm。(B):単分子層、5nm×7nm。(C):PTCDAの分子構造。 右:Ag(111)上のPTCDAのトンネル発光スペクトル。Clean:清浄Ag(111)、1ML:単分子層、2ML:2分子層。各々トンネル電流0.5nA、バイアス電圧2.5V。 4.Au(111)表面にアンカリングしたPYP分子のSTM観察 I. I. Rzeźnicka, G. W. H. Wurpel, M. Bonn, M. A. van der Horst, K. Hellingwerf, S.

Matsunaga, T. Yamada, M. Kawai; “Observation of

Photoactive Yellow Protein Anchored to Modified Au(111) Surfaces by

Scanning Tunneling Microscopy” Chem. Phys. Lett.

472 (2009) 113-117. 金単結晶(111)表面上をチオールカルボン酸、次いでイミド分子で修飾し、水溶液中でそこに黄色光活性タンパク(Photoactive Yellow Protein, PYP)を結合させて表面に強固に接合すると、STMにより、約4nmのスポットとして観測される。この表面を蛍光顕微鏡で観測すると、PYPに特有の蛍光発光による分布像が観測され、表面に固定化された多くのPYP分子は光活性を失っていないことが確認された。引き続いて、PYPの光変形プロセスをSTMで観測するために必要な第一歩である。 5.リン脂質超微粒子のデュラマイシンによる融合過程の観測 S. Matsunaga,

T. Matsunaga, K. Iwamoto, T. Yamada, M. Shibayama, M. Kawai, T. Kobayashi; “Visualization

of phospholipid particle fusion induced by duramycin” Langmuir 25 (2009) 8200–8207.

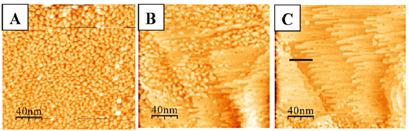

3:1POPE+POPC混合脂質からなる超微粒子(MLP)のSTM像。A:微粒子を修飾金基板に吸着させた状態でのSTM像。STM観測によって壊れることはない。B:微量のデュラマイシン添加直後。STM探針により、すでに粒子が軟化して破壊される様子が見える。C:完全に破壊され、一連の多層膜に変換された様子。 6.気液界面におけるリン脂質単分子層の抗生物質による不安定化 I. I. Rzeźnicka, M. Sovago, M. Bonn, T. Kobayashi, T. Yamada,

M. Kawai; “Antimicrobial

Destabilization of Phosopholipid Monolayer Spread

along Aqueous Surface” Langmuir 26

(2010) 16055–16062. 前項の研究に触発され、今度はレーザー非線形振動分光“SFG”を応用して、気液界面に形成されたリン脂質単分子層とデュラマイシンの相互作用を分子論的に観測することを試みた。デュラマイシンもまた両親媒性分子であり、気液界面において単独で単一配向の単分子層をなすことがリン脂質と同様に観測された。デュラマイシンはPOPE単分子層に対しては、単分子層のまま配向するように見え、両分子の内部構造には殆ど変化がなかったが、界面に介在する水分子はデュラマイシンによって水素結合ネットワークが破壊され、膜全体が不安定化する様子が観測された。他方リン脂質分子DOPC単分子層においては、デュラマイシン単一配向膜さえ形成されず、SFGでデュラマイシンを観測することすらできなかった。デュラマイシンの鋭い分子選択性が際立ち、また膜を破壊するメカニズムの一端にもふれることができた。 7.AFMフォースカーブ測定による電極表面上のイオンペアの形成 Y. Yokota, T.

Yamada, M. Kawai; “Ion Pair

Formation between Ferrocene-Terminated

Self-Assembled Monolayers and Counter Anions

Studied by Force Measurements” J. Phys. Chem. C 115 (2011) 6775-6781. この研究は、リン脂質膜の研究のための前提として、一般的な電解質水溶液中のイオンと、固体表面上に固定化されたイオンとから形成される「イオンペア」の存在とそのバリエーションを明らかにしたものである。金清浄表面上には有機チオール系分子を容易に吸着させることができ、そのチオール系分子にあらかじめ他の官能基を組み込んでおけば、表面にいろいろな機能をもたせることができる。そこで陽イオン性官能基であるフェロセンチオール分子とアミノチオール分子をそれぞれ吸着させた金表面を電解質溶液(過塩素酸水溶液または硝酸水溶液)に浸し、またAFMのチップの方も金を素材として全く同じチオールを吸着させて両者の間に働く反発力を測定した。その結果、フェロセンチオール吸着種の場合は反発力が弱いのに対し、アミノチオール吸着種の場合は強い反発力が観測された。フェロセンチオールには溶液内陰イオンが強く結合し、化学平衡的に結合できない微量のフェロセン陽イオン同士が弱い電気二重層力を示すが、アミノチオールは殆ど結合せず、強く帯電した表面同士の間の反発力が働く。即ち、フェロセンでは陰イオンと強く結合した吸着種となり、アミノでは表面から離れたところに陰イオンが分布する形をとる、全く違うタイプのイオンペア構造が形成されることがわかった。電気化学の基礎として大変興味深い発見である。

|

||||||||||||

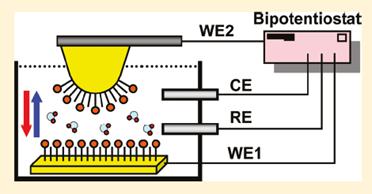

修飾金電極基板と、同様の修飾を施した金チップ間の電解質水溶液中のフォースカーブ測定概念図。 |

|

表面化学観測手法による生体分子系研究 |