2012年10月8日

独立行政法人理化学研究所

日本人アトピー性皮膚炎発症に関連する8つのゲノム領域を発見

-ゲノムワイド関連解析でアトピー性皮膚炎の遺伝要因を解明-

ポイント

- 日本人のアトピー性皮膚炎患者3,328人と非患者14,992人を解析

- 発見した領域内に皮膚バリア関連遺伝子、感染や炎症で働く免疫関連遺伝子が多数存在

- 気管支ぜんそくと共通の疾患関連領域も存在、治療標的分子の絞り込みに貢献

要旨

理化学研究所(野依良治理事長)は、アトピー性皮膚炎の発症に関連する8つのゲノム領域を発見しました。これは、理研ゲノム医科学研究センター(久保充明副センター長)呼吸器疾患研究チームの玉利真由美チームリーダー、広田朝光研究員、九州大学、慶応義塾大学、東京慈恵会医科大学を中心とする共同研究グループ※1による成果です。

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う慢性湿疹の症状が特徴の病気で、患者の多くは遺伝的なアトピー体質※2を持っています。治療ガイドラインの普及により、良好に皮膚炎をコントロールできるようになってきていますが、適切な治療を行っても効果が少ない難治性の症例も存在することから、科学的な病態の解明や、それに基づく治療法の確立が急務となっています。

研究グループは、アトピー性皮膚炎の遺伝要因を明らかにし、病態を解明するために、ゲノムワイド関連解析(GWAS)※3を行ないました。日本人のアトピー性皮膚炎患者1,472人と非患者7,971人について、ヒトゲノム全体に分布する約60万個の一塩基多型(SNP)※4についてGWASを行い、統計学的に比較検討して、アトピー性皮膚炎の発症と関連しているSNPを探索しました。また、別の日本人のアトピー性皮膚炎患者1,856人と非患者7,021人について追認解析を行い、得た結果の再現性を確認しました。その結果、「2q12」、「3p21.33」など8つのゲノム領域(3頁「研究手法と成果」に詳細)が、日本人のアトピー性皮膚炎へのかかりやすさに強く関連していることが分かりました。これらのゲノム領域には、獲得免疫、炎症の抑制、制御性T細胞やビタミンD代謝に関連する遺伝子に加え、IL-18受容体遺伝子、IL-33受容体遺伝子など、アレルギー炎症との関連が示唆される遺伝子群が数多く含まれていました。また、気管支ぜんそくと共通の疾患関連領域も見つかりました。今回の発見は、今後の臨床研究での仮説立案や治療標的分子の絞り込みに役立つと期待できます。

本研究成果は、科学雑誌『Nature Genetics』に掲載されるに先立ち、オンライン版(10月7日付け:日本時間10月8日)に掲載されます。

背景

アトピー性皮膚炎は、アレルギー反応が関与して生じる皮膚過敏やかゆみで皮膚をかきむしる行動が特徴的な皮膚の慢性炎症であり、アトピー体質という遺伝要因が関係する病気です。しかし、発症や進展の仕組みについては、いまだによく分かっていません。治療ガイドラインの普及で皮膚炎を良好にコントロールすることが可能となりましたが、既存の治療法では効果が少ない難治例も存在するため、アトピー性皮膚炎の科学的な病態の解明と、予防法・治療法の確立が急務となっています。

一方、近年GWASにより疾患関連遺伝子を見つける方法が確立され、アレルギーに関連する疾患についても病態の解析が進んできています。GWASは仮説を立てることなく、多数のヒトサンプルを解析することにより、その疾患の遺伝要因として重要なゲノム領域を特定する手法です。これまでGWASで発見されたゲノム領域には、しばしばその疾患の治療の標的分子が含まれていることから、アトピー性皮膚炎の疾患関連領域を特定すると、その中にアレルギー反応の緩和に効果がある標的分子が含まれている可能性があると考えられます。

研究手法と成果

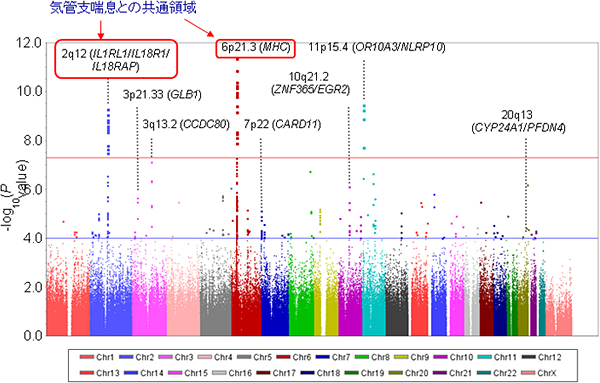

研究グループは、アトピー性皮膚炎の遺伝要因を明らかにするため、日本人のアトピー性皮膚炎1,472人と非患者7,971人について、ヒトゲノム全体に分布する約60万個のSNPのGWASを行ない、統計学的に比較検討し、アトピー性皮膚炎の発症と関連しているSNPを探索しました。さらに、探索したSNPについて、別に集めたアトピー性皮膚炎1,856人と非患者7,021人で追認解析を行い、結果の再現性を確認しました。今回、共同研究機関と文部科学省委託事業「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」から提供されたDNA試料を使用しました。その結果、これまでに世界で行われたアトピー性皮膚炎のGWASにより発見された7つのゲノム領域の関連の再現性を確認し、新たに8つのゲノム領域2q12(IL1RL1/IL18R1/IL18RAP)、3p21.33(GLB1)、3q13.2(CCDC80)、6p21.3(MHC領域)、7p22(CARD11)、10q21.2(ZNF365)、11p15.4(OR10A3/NLRP10)、20q13(CYP24A1/PFDN4)に存在するSNPでP値(偶然にそのようなことが起こる確率で、低ければ低いほど関連があることを示す)が、5×10-8未満と低いことを確認し、これらの領域が日本人のアトピー性皮膚炎へのかかりやすさに強く関連していることを見いだしました(図1)。

これまで見つかっていた7つの領域に今回発見した8つの領域が加わり、合計15カ所のアトピー性皮膚炎に関連するゲノム領域が分かりました。それらの領域には皮膚バリア機能に働く遺伝子、獲得免疫に働く遺伝子、炎症反応に関わるIL-1ファミリーのシグナル伝達に関連する遺伝子、炎症抑制に働く遺伝子、炎症や感染で過剰な応答を抑制する制御性T細胞で働く遺伝子、感染症反応等で重要なビタミンDの代謝に働く遺伝子が含まれ、それらの重要性が示唆されました。

また、今回発見した領域2q12、6p21.3と、すでに発見されていた領域11q13.5、5q31の4つは、気管支ぜんそくのGWASにより疾患関連領域としてすでに報告されています。つまりアトピー性皮膚炎と気管支ぜんそくには共通の遺伝要因が存在すると分かりました。

今回発見した8つのゲノム領域

2q12:この領域は、IL1RL1、IL18R1、IL18RAP遺伝子を含みます。IL1RL1は、ぜんそくに関連しているとされるIL-33の受容体として働きます。また、IL-33は寄生虫感染防御に重要な役割を果たし、アレルギー疾患のメカニズムに関わるとされるTh2サイトカイン産生の誘導を介しIgE産生の増強、およびTh2型炎症を引き起こします。

3p21.33:この領域は、GLB1、TMPPE、CRTAP、SUSD5の4つの遺伝子を含みます。最近、アトピー性皮膚炎の病勢を客観的に評価する指標としてTARCというタンパク質の血中濃度が測定されています。興味深いことにこの領域は、TARCの受容体であるCCR4に隣接します。

3q13.2:この領域は、CCDC80という遺伝子を含みます。この遺伝子は、皮膚の角化細胞分化に関わる転写因子や免疫細胞の抑制に関わる短タンパク質の誘導に関与することが報告されています。

6p21.3:この領域は、MHC領域※5内に存在し、今回発見した8つの領域の中で、アトピー性皮膚炎との関連が一番強い(P値が一番低い)ことが分かりました。MHC領域内には感染や免疫応答に重要な役割を果たす遺伝子が数多く含まれています。気管支ぜんそくの発症に関わる領域でもあることが分かりました。

7p22:この領域は、CARMA1というタンパク質に翻訳されるCARD11遺伝子を含みます。CARMA1は、T細胞受容体やB細胞受容体を介したT細胞の活性化、およびT細胞の分化とTh2サイトカイン産生に重要な役割を果たします。

10q21.2:この領域は、EGR2遺伝子を含みます。EGR2は、免疫系の過敏な反応を調節する調節性T細胞(Regulatory T cell)の一部に強く発現し、末梢の免疫寛容に重要な役割を担うとされるT細胞のアナジー誘導に必要であることが報告されています。

11p15.4:この領域は、OR10A3とNALP10という2つの遺伝子を含みます。OR10A3遺伝子の詳細な機能は不明ですが、NLRP10に関しては炎症を抑制する役割が報告されています。最近、樹状細胞による獲得免疫の始動にもNLRP10が重要な役割を果たすことが明らかとなりました。

20q13:この領域は、CYP24A1遺伝子を含みます。CYP24A1は、活性型ビタミンDの代謝酵素です。ビタミンDは感染免疫応答において重要な役割を果たしていること、疫学調査によりビタミンDの血中濃度が低いとアトピー疾患罹患リスクが増加する傾向が報告されています。

今後の期待

今回、新たに8つのアトピー性皮膚炎の発症に強く関与するヒトのゲノム領域が明らかになりました。アトピー性皮膚炎の主な治療法は、皮膚のバリア保持と抗炎症治療です。遺伝要因の探索の結果、関連領域には皮膚バリア関連遺伝子、感染や炎症で働く免疫関連遺伝子が多数含まれており、病態での重要性が示唆されました。また、アトピー性皮膚炎と気管支ぜんそくに共通する関連領域も見つかりました。これらの知見は、アレルギーマーチ※6の原因究明や今後の臨床研究の仮説立案に役立つと考えられます。

現在、培養細胞やマウスモデルを使った研究により、アトピー性皮膚炎の治療標的分子の発見が盛んに試みられていますが、今回のような多くのヒトサンプルを用いたゲノム研究は、実際のヒトの疾患での重要な標的分子の絞り込みにも役立ちます。今後、これらの領域に含まれる遺伝子について機能を詳細に調べることで、アトピー性皮膚炎の病態解明が進むと期待できます。

原論文情報

- Tomomitsu Hirota, Atsushi Takahashi, Michiaki Kubo, Tatsuhiko Tsunoda, Kaori Tomita, Masafumi Sakashita, Takechiyo Yamada, Shigeharu Fujieda, Shota Tanaka, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Tadao Enomoto, Chiharu Nishiyama, Nobuhiro Nakano, Keiko Maeda, Ko Okumura, Hideoki Ogawa, Shigaku Ikeda, Emiko Noguchi, Tohru Sakamoto, Nobuyuki Hizawa, Koji Ebe, Hidehisa Saeki, Takashi Sasaki, Tamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Satoshi Takeuchi, Masutaka Furue, Yusuke Nakamura & Mayumi Tamari. “Genome-wide association study identifies eight new susceptibility loci for atopic dermatitis in the Japanese population”. Nature genetics 2012; doi:10.1038/ng.2438

発表者

理化学研究所

ゲノム医科学研究センター 呼吸器疾患研究チーム

チームリーダー 玉利 真由美(たまり まゆみ)

研究員 広田 朝光(ひろた ともみつ)

お問い合わせ先

横浜研究推進部 企画課Tel: 045-503-9117 / Fax: 045-503-9113

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.共同研究グループ

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター ゲノムシークエンス解析分野の中村祐輔教授、理化学研究所ゲノム医科学研究センターの久保充明副センター長、高橋篤チームリーダー、角田達彦チームリーダー、福井大学感覚運動医学講座耳鼻咽喉科の藤枝重治教授、九州大学大学院医学研究院臨床医学部門外科学講座の古江増隆教授、慶應義塾大学大学院医学研究科内科系専攻皮膚科学の天谷雅行教授、東京慈恵会医科大学皮膚科学講座の佐伯秀久准教授、筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻呼吸器病態医学分野の檜澤伸之教授、筑波大学大学院人間総合科学研究科生命システム医学専攻遺伝医学分野遺伝医学の野口恵美子准教授、高雄病院の江部康二理事長、宮武内科の宮武明彦院長、順天堂大学大学院医学研究科アトピー疾患研究センターの西山千春准教授、NPO法人日本健康増進支援機構の榎本雅夫代表、大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター小児科の土居悟部長、からなる共同研究グループ。 - 2.アトピー体質

気管支ぜんそく、アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮膚炎のいずれか、あるいは複数の疾患を家族歴や既往歴に持つ、またはIgE抗体を産生しやすい体質 - 3.ゲノムワイド関連解析(GWAS)

遺伝子多型を用いて疾患と関連する遺伝子を見つける方法の1つ。ある疾患の患者(ケース)とその疾患にかかっていない被験者(対照群)の間で、多型の頻度に差があるかどうかを統計的に検定して調べる。ヒトゲノム全体を網羅するような45万~100万カ所のSNPを用いて、ゲノム全体から疾患と関連する領域・遺伝子を発見する。 - 4.一塩基多型(SNP)

ヒトゲノムは、約30億塩基対からなるとされているが、一人ひとりを比較するとその塩基配列には違いがある。このうち、集団内で1%以上の頻度で認められる塩基配列の違いを多型と呼ぶ。遺伝子多型で最も数が多いのは一塩基の違いであるSNPである。遺伝子多型による塩基配列の違いは、遺伝子産物であるタンパク質の量的または質的変化を引き起こし、病気へのかかりやすさや医薬品への応答性、副作用の強さなどに影響を及ぼす。 - 5.MHC領域

ヒトの6番染色体短腕(6p21)上に存在し、その領域には HLA遺伝子群や免疫応答に関連する多数の遺伝子が存在する。ヒト白血球型抗原(HLA; human leukocyte antigen)をコードする HLA遺伝子群は、抗原提示を行って、感染病原体の排除やがん細胞の拒絶などに関与する。また、補体や腫瘍壊死因子(TNF)など免疫応答に関与する遺伝子群もこの領域に存在している。 - 6.アレルギーマーチ

ヒトの食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく、アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患が1つの個体に次々と発症してくる現象。アレルギーマーチの仕組みが解明されると、それらの発症の予防や軽症化につながると考えられている。

図1 アトピー性皮膚炎に関連する8つのゲノム領域

日本人のアトピー性皮膚炎1,472人と非患者7,971人について、ヒトゲノム全体に分布する約60万個のSNPのGWASを行ない、さらに、別に集めたアトピー性皮膚炎1,856人と非患者7,021人で追認解析を行った。その結果、8つのゲノム領域2q12(IL1RL1/IL18R1/IL18RAP)、3p21.33(GLB1)、3q13.2(CCDC80)、6p21.3(MHC領域)、7p22(CARD11)、10q21.2(ZNF365)、11p15.4(OR10A3/NLRP10)、20q13(CYP24A1/PFDN4)を発見した。発見した領域の内、2q12(IL1RL1/IL18R1/IL18RAP)と6p21.3(MHC領域)は、気管支ぜんそくの発症に関わる領域でもあることが分かった。