2020年12月7日

ヒトの冬眠に挑む研究者

ヒトを冬眠させようとしている研究者が生命機能科学研究センターにいる。老化分子生物学研究チームの砂川玄志郎 上級研究員(以下、研究員)である。「人工冬眠が実現すれば、助けられる命を増やせる可能性があります。私は冬眠で医療を変えたいのです」そう語る砂川研究員の素顔に迫る。

砂川玄志郎 上級研究員

生命機能科学研究センター 老化分子生物学研究チーム

1976年、福岡県生まれ。小児科医。大阪赤十字病院、国立成育医療研究センターで医師として勤務。京都大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。2013年より理研生命システム研究センター研究員。生命機能科学研究センター基礎科学特別研究員などを経て、2020年より現職。

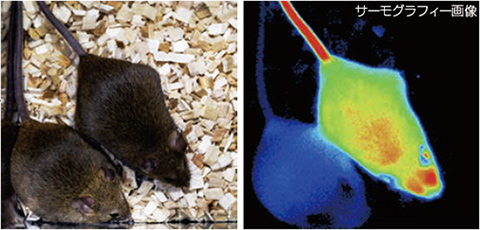

図 冬眠のような状態に誘導したマウス(左下)と通常時のマウス(右上)

Q神経を興奮させて冬眠に似た状態にしたマウスは体温が大きく低下している。

福岡県で生まれ、2歳のとき循環器内科の医師で研究者でもあった父の留学に伴い渡米した。「5歳ごろには父のパソコンを勝手に使ってプログラムを書いていました。英語の説明は分かりませんでしたが、父の机にあった入門書に書かれているとおりにアルファベットや記号を打ち込んでいくと文字が動いたりするのが楽しくて、夢中になったのを覚えています」

小学1年生のときに帰国。「その年にファミコンが発売され、ゲームばかりやっていました」。中学・高校時代は、プログラミングとコンピュータゲーム漬けの日々を送った。「5人兄弟の長男だからか子どもが好きで、子どものためになる仕事をしたいと思っていました。プログラマーになって子どもが楽しめるゲームをつくろうと決め、大学では情報工学を学ぶつもりでした」。ところが父に「プログラミングはもうできるのだから、医学部を受けたらどうだ」と言われ、「小児科医という道もあるな」と京都大学医学部へ進んだ。子どもたちが幸せに暮らせる社会をつくるために政治家になりたいと思ったりしながらも、実習で病気の子どもたちを目の当たりにすると、この子たちを助けたいという思いが強くなり、小児科医に。

重症の子を多く診てきた。「病院への搬送に耐えられれば治療できたのに、症状のピークを乗り越えられれば助けられたのに、という悔しい経験を何度もしてきました。やりがいの一方で医療の限界を感じていたころ、当直明けの休憩室で偶然、冬眠するサルを世界で初めて発見したという論文に出会ったのです」。小児科医となって5年目、2005年のことだ。

「体温のグラフに衝撃を受けた」と振り返る。冬眠中の体温が20℃まで低下していたのだ。ヒトは体温が30℃を切ると死に至る可能性が出てくる。だが、そのサルは何のダメージもなく復活する。「冬眠中は代謝が低下しているため、少ないエネルギーで生命を維持できます。もしヒトを冬眠させることが可能になれば、搬送中や症状のピーク時を省エネルギー状態で切り抜けることができて、助けられる命を増やせるはずです。ヒトを冬眠させたい。そのために研究の世界に入ろうと決めました。すぐ大学院入試について調べ、分子生物学の教科書を買い、その夜から勉強を始めました」

2006年、京都大学大学院に入り直し、連携大学院協定を結ぶ理研の上田泰己チームリーダーの研究チームで、まずは睡眠の研究を始めた。「すぐに冬眠の研究をしたかったのですが、大学院生のテーマとしては挑戦的過ぎると諭されたのです。それでも気落ちすることはなく、睡眠の研究をしながら、これをどう冬眠の研究につなげていこうか、と常に考えていました。楽観的なんです」

冬眠の研究を本格的に始めたのは2015年。リスやクマといった冬眠動物は入手も飼育も解析も難しい。しかも冬眠中の動物を調べることは1年に1回しかできない。代わりに注目したのがマウスである。マウスは冬眠をしないが、条件がそろうと数時間にわたって代謝が低下した日内休眠という状態になる。砂川研究員はマウスを日内休眠に誘導する安定的な方法を確立し、それを手掛かりに研究を進めてきた。

しかし日内休眠と冬眠は違う。冬眠そのものを研究できない歯がゆさを感じていたが、最近、大きな進展があった。マウスの脳の一部に存在する神経細胞群を興奮させると、体温と代謝が数日間にわたって著しく低下し、冬眠のような状態になることを発見したのだ。筑波大学の櫻井 武 教授らとの共同研究による成果で、その神経細胞群をQ神経、引き起こされた低代謝の状態をQIHと名付けた。「冬眠しないマウスでできたということは、ヒトを冬眠のような状態に誘導できる可能性もある」と砂川研究員は声を弾ませる。今後、マウスや冬眠動物のQ神経を刺激して低代謝状態を誘導し、代謝が低下しているときに細胞や臓器の機能がどう変化しているかを調べていく計画だ。「ヒトを冬眠させたい。その思いは、あの論文を見た日からまったくぶれていません。人工冬眠を実現し、医療に応用することが私の役割だと思っています」

(取材・執筆:鈴木志乃/フォトンクリエイト)

『RIKEN NEWS』2020年12月号より転載