臓器はどうやってつくられる?

細胞に必要な環境を整えて、人工的に臓器をつくる研究をしている髙里実 博士を訪ねました。博士といっしょに、「細胞」や「臓器」について考えよう!

私は「腎臓」という臓器を、特別な細胞を使って人工的につくる研究をしています。お母さんのおなかの中にいる赤ちゃんの体内では、さまざまな機能をもった臓器が"自然に"できあがっていきます。その神秘的なできごとを実験室で再現しようというのですから、簡単ではありません。どんな物質をどういうタイミングで与えると細胞がうまく育つのか、試行錯誤をくり返します。いったん環境が整えば、細胞は自分たちの力で腎臓を形づくります。それはまるで、1個の細胞でできている原始的な生物から、多くの細胞でできている私たちヒトのような生物へと進化してきた「生命の歴史」を、自分の手元で見ているような、とても不思議で興味深いものです。

実験室で本物と同じように働く腎臓をつくるには、まだ大きな壁がありますが、おそらく遠くない未来につくれるようになるでしょう。その日をめざして日々、細胞に「正解」を問いかけながら研究に取り組んでいます。

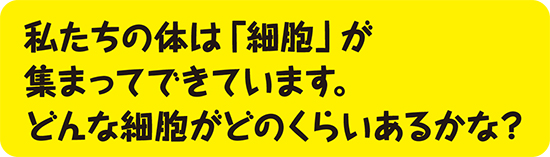

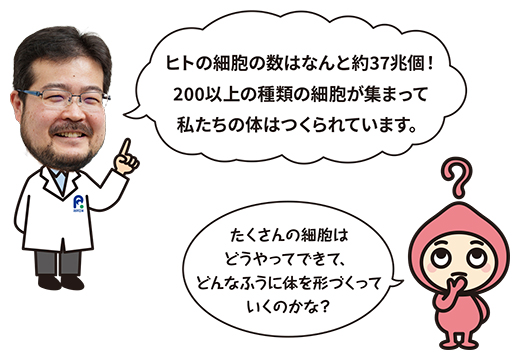

ヒトの体をつくる37兆個もの細胞は、もともとは「受精卵」というたった1個の細胞だったんだ。受精卵はつぎつぎに分裂して細胞の数を増やし、やがて心臓になっていくもの、皮膚になっていくもの、腎臓になっていくもの…と、形も働きも異なるさまざまな細胞へと変化していく。この変化を「分化」というよ。こうして細胞たちは、臓器や器官を自分たちでつくりあげていくんだよ。

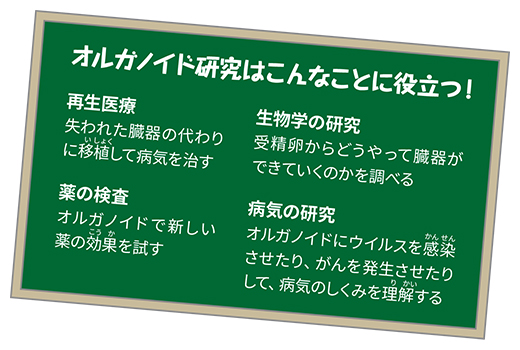

さまざまな臓器を人工的につくり出す研究が進んでいるよ。大きさは数ミリほどだけど、立体的で本物に近い"臓器のようなもの"がつくられているんだ。このミニサイズの臓器は「オルガノイド」と呼ばれていて、すでに治療や研究に使われているものもあるんだよ。

使うのは「ES細胞※1」や「iPS細胞※2」。受精卵のようにどんな臓器にもなれる能力をもった細胞で、「万能細胞」や「(多能性)幹細胞」とも呼ばれているんだ。お母さんのおなかの中で赤ちゃんの臓器ができる方法をまねすれば、この細胞からオルガノイドがつくれるんだよ。

- ※1 受精卵が数回分裂してできた細胞のかたまり(胚)から取り出した細胞

- ※2 皮膚などの体の細胞を人工的にES細胞の状態までもどした細胞

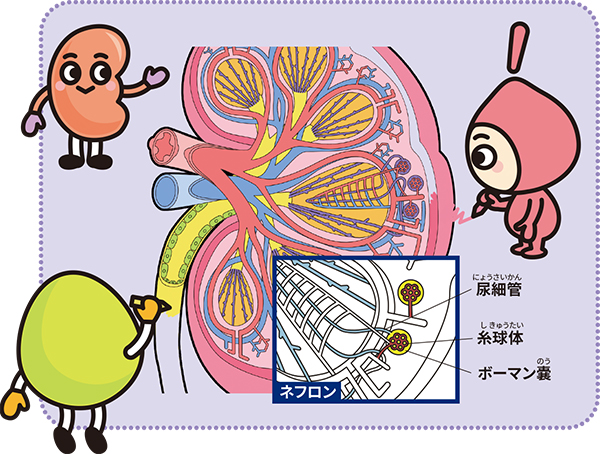

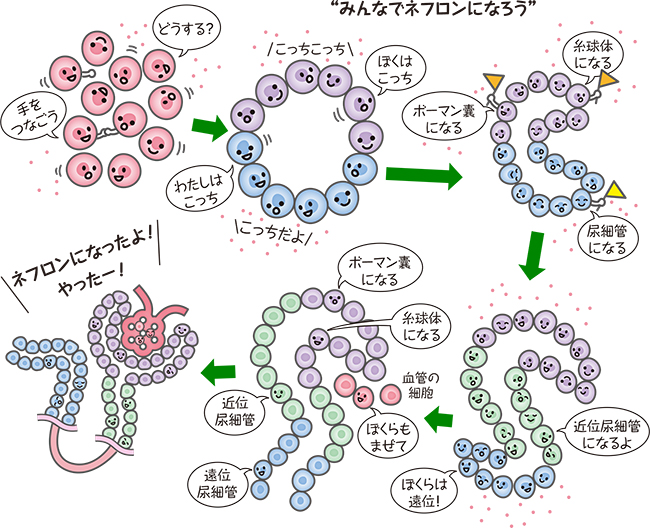

腰のあたりに左右1個ずつあるソラマメみたいな形の臓器だよ。1個の腎臓に100万個以上もある「ネフロン」という組織で、おもに血液中のいらないものをろ過して、おしっことして体の外に出す働きをしているんだ。

理研の「いきもんぬりえ」より。みんなも遊んでみてね!

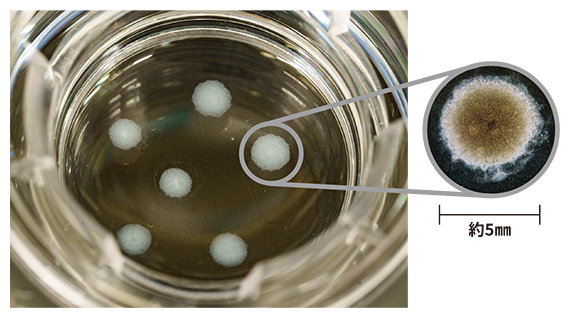

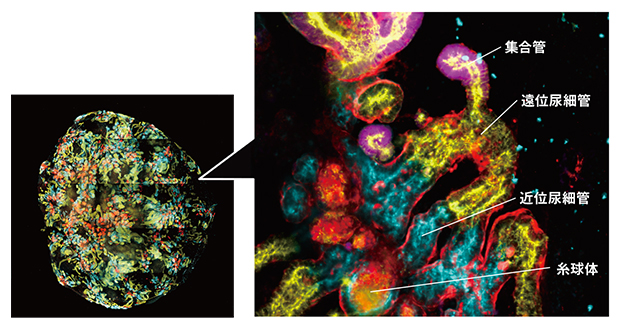

博士がつくった腎臓のオルガノイドだよ。腎臓を形づくる細胞がすべて含まれているんだ。まだサイズが小さく、血管とつながっていないから本物の腎臓みたいな働きはできないけど、「ネフロン(上のイラスト)」がちゃんと再現されているんだよ。

白いかたまり1個1個がオルガノイドだよ。

細胞の種類ごとに色分けした腎臓オルガノイド。右は一部分を拡大したもの。

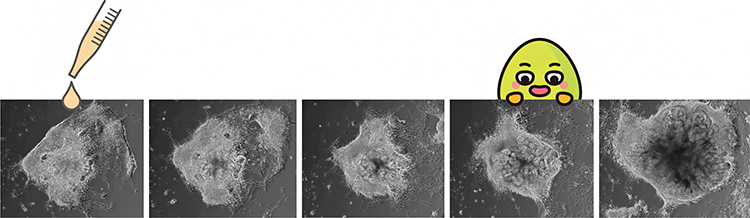

オルガノイドができていく様子を見てみよう。平たい細胞のかたまりが、自分で動き、集まり、分化して立体的な組織へと変化しているよ。

- (左)iPS細胞からつくった腎臓のもととなる細胞に、お母さんのおなかの中で赤ちゃんの腎臓ができるときと同じ物質を与える。

- (中)だんだん立体的になってきた!

- (右)オルガノイドができた!

細胞たちはお互いにさまざまな物質を出し合ってコミュニケーションをとっているんだ。まわりの細胞たちの"声"を感じとって自分が何になるかを知り、臓器を形づくっていくんだよ。

(編集・文:財部 恵子/デザイン・イラスト:藤原 有紀子/撮影:大島 拓也/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)