結晶って面白い!?

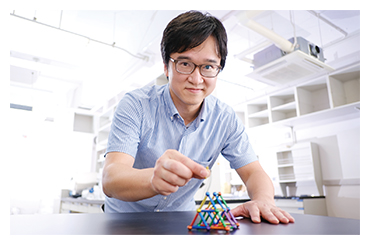

「分子」という小さな粒をデザインし、新たな結晶をつくるスペシャリスト、佐藤 弘志 博士を訪ねました。

博士といっしょに「結晶」について考えよう!

「結晶」というと、みなさんは何をイメージしますか?水晶や宝石のような硬くてキラキラした結晶ですか?それとも学校で実験した食塩やミョウバンの結晶ですか?私は「やわらかい結晶」や「温めたり光を当てたりすると形が変わる結晶」のような、少し変わった結晶をつくる研究をしています。特徴は結晶にとても小さな穴があいていること。その穴にさまざまな物質を取り込んだり、外に出したりすることができるのです。

「こんな結晶をつくろう!」と材料やつくり方をいろいろ試してみるのですが、ときには予想外のものができてしまうことも。それがまた面白く、結晶の奥深い魅力にはまっています。まだ研究の段階ですが、将来は二酸化炭素を取り込んで空気をきれいにする結晶や、新しいエネルギー材料として使える結晶をつくりたいと、毎日時間を忘れて研究しています。

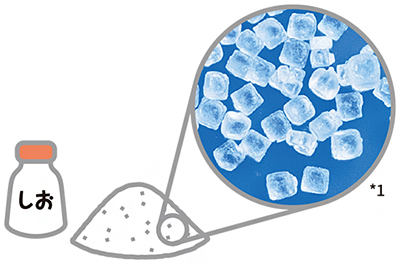

台所にある結晶

食塩、砂糖、うま味調味料、ミョウバンなどの粒も結晶なんだ。

デジタル機器の中の結晶

パソコン、スマートフォン、テレビ、車、太陽光パネルなど、さまざまな電子機器に使われている半導体。実はその材料の多くはシリコンの結晶なんだよ。

雪の結晶

タンパク質も結晶に!

私たちの体をつくるタンパク質も、結晶にすることができるんだ。

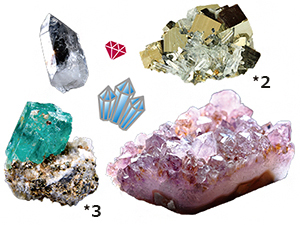

美しい鉱物

宝石や水晶などの鉱物は、高温・高圧の地球内部で、長い年月をかけてつくられた結晶だよ。

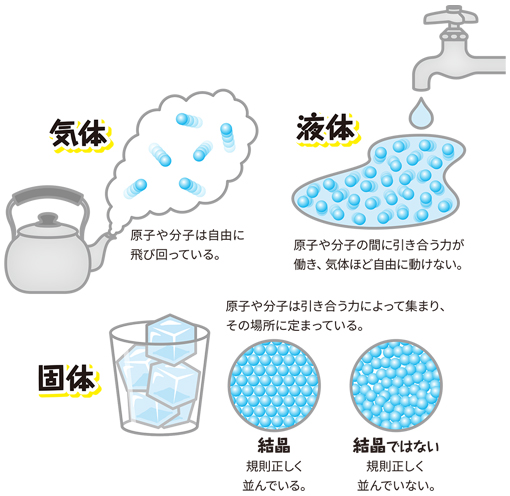

この世界のすべてのものは「原子」という目に見えない小さな粒でできている。原子はほかの原子と結びついて「分子」の形で存在することが多い。ものには気体、液体、固体の3つの状態があるけど、それはこの原子や分子の集まり方のちがいによるんだ。

固体のうち、原子や分子が規則正しくきちんと並んでいるものを、「結晶」と呼んでいるんだよ。

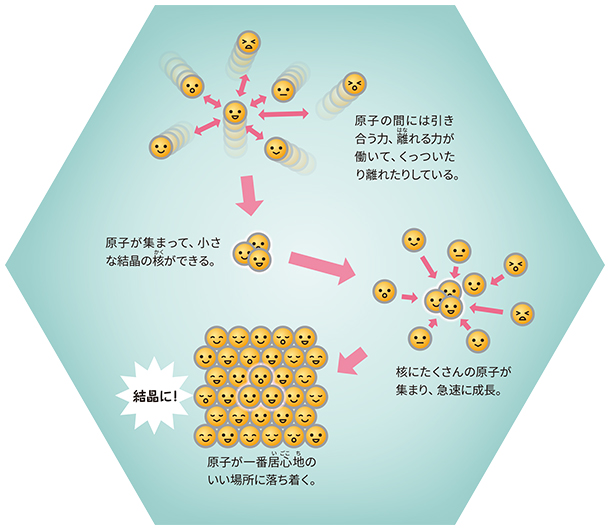

たとえば、ある液体から結晶ができるとき、原子や分子はどんな様子なのか見てみよう。

温度や濃度、湿度、不純物、圧力など、条件がぴったり合ったときに大きな結晶ができるよ。ただ、原子や分子の種類によってその条件はさまざまなんだ。みんなも実際に食塩やミョウバンの結晶をつくって観察してみよう!

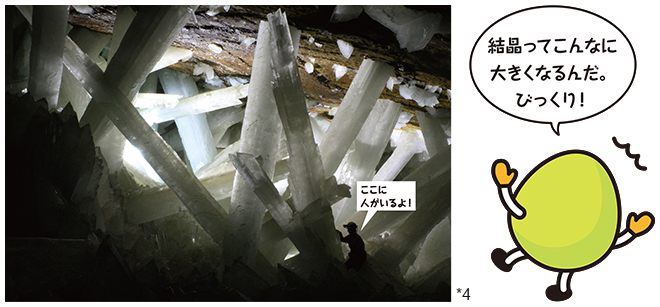

メキシコの地下深くにあるクリスタルの洞窟。数十万年という歳月をかけて成長した巨大な結晶で埋め尽くされているよ。

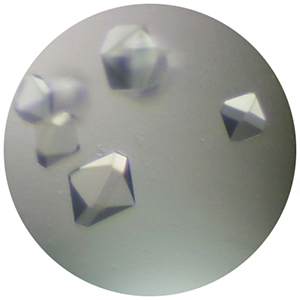

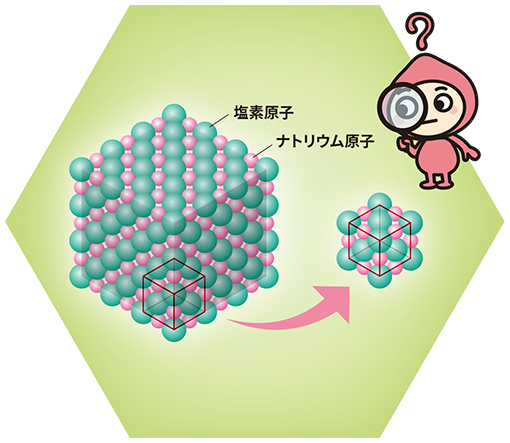

結晶はどれも特徴的な形をしているね。これは、原子や分子の並び方が関係しているんだ。

サイコロみたいな形の食塩の結晶を原子レベルで見てみると、電気を帯びた2種類の原子がサイコロ状に規則正しく並んでいるのがわかる。

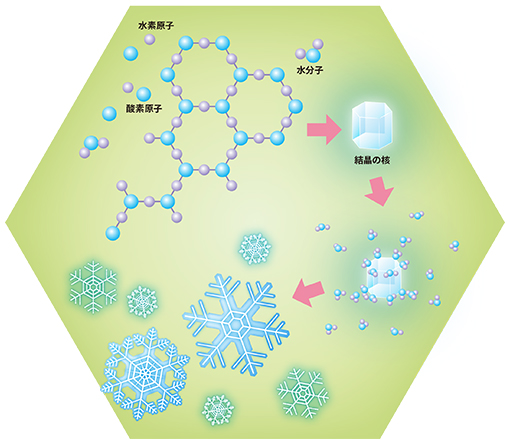

雪の結晶が六角形になるのは、水の分子が六角形に並んで結晶の核になっているからだよ。

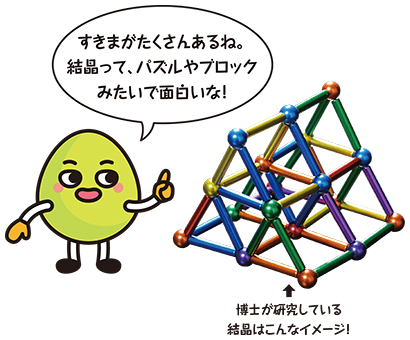

結晶は「原子や分子で空間をどうやって埋めるか」というパズルのようなものなんだ。空間を規則正しく埋める方法は230通り。でも、原子や分子がどの並び方をして、どういう結晶になるのかは、博士たちでも完全には予測できないんだよ。

まったく同じ図形で、平面を埋め尽くしたパズル。結晶はこのパズルの三次元バージョンみたいなものなんだ(このパズルは理研のレーザー加⼯技術でアクリルを加⼯したもの)。

1gの食塩の結晶には、電気を帯びたナトリウムと塩素の原子がそれぞれ100垓(1兆の100億倍!)個もきっちり詰まっているんだ。こんなすごい数の粒が「自然に」規則正しく並ぶなんて、結晶っておどろきだね。

原子や分子の並び方が同じでも、温度や不純物などによってできる結晶はどれも少しずつちがうんだ。同じ原子・分子なのにまったくちがう並び方になって、性質が大きく変わることもあるんだよ。

原子や分子は小さすぎて、ふつうの顕微鏡では見ることができないよ。その並び方を知るには、特別な光を当てて見る必要がある。それができるのが兵庫県にある大型放射光施設SPring-8。ミクロの世界を見るための巨大な施設なんだ。

(編集・文:財部恵子/デザイン・イラスト:藤原有紀子/撮影:相澤正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

画像提供:公益財団法人塩事業センター(*1)、エジ / PIXTA(*2)、ACM / PIXTA(*3)、Cristales cueva de Naica by Alexander Van Driessche / Adapted(*4)、公益財団法人高輝度光科学研究センター