蒔田 由布子 博士「若い世代と一緒に考えたいSDGs」

蒔田 由布子(まきた・ゆうこ)博士

環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 上級研究員

明治大学農学部、東京農工大学を経て、名古屋大学工学部で博士(工学)取得。パリのパスツール研究所でポスドク後、2006年に理化学研究所に入所。学生時代、生物は嫌いだったものの、遺伝だけは面白いと思い、遺伝子工学の道へ。現在は植物のゲノム配列の解析やデータベースを作成している。「科学道100冊2021」選書アドバイザー(つながる地球)。

オンライン配信イベント「理研DAY:研究者と話そう!」で天然ゴムの研究プロジェクトについて紹介する蒔田 博士(右)

植物のゲノム研究から、持続可能な地球環境を目指す

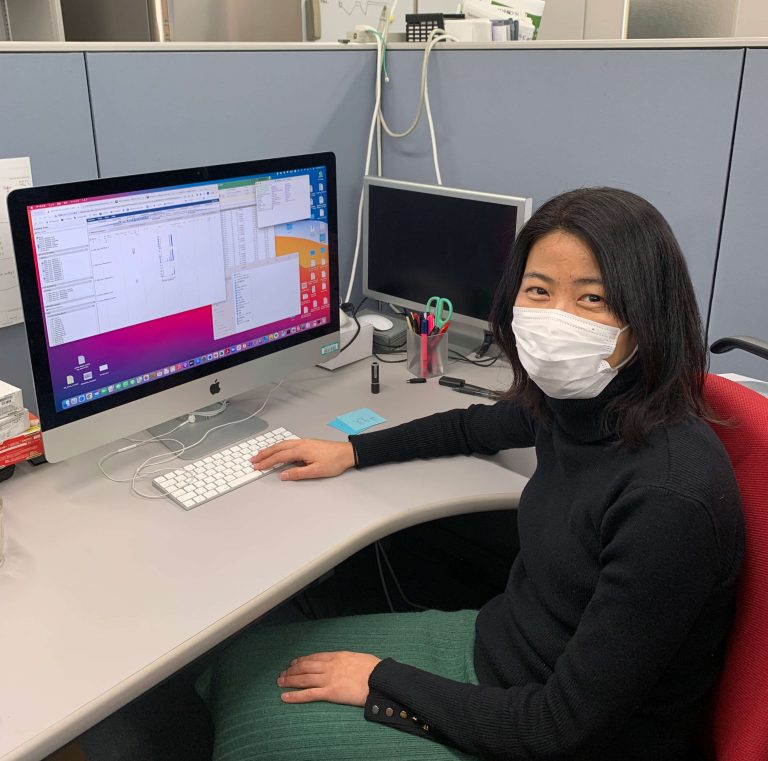

「植物の研究をしていると言うと、自然の中で調査をしているというイメージを持たれますが、普段はずっと研究室にこもってパソコンでデータを解析しています」と、蒔田 由布子 博士。天然ゴムの原料となる樹液を出すパラゴムノキをはじめとする植物のDNA配列を研究している。

私たちが普段使っている輪ゴム、ゴム手袋、タイヤなどのゴム製品には、植物からとれる天然ゴムと石油からつくる合成ゴムの2種類がある。合成ゴムは再生ができないため、SDGs(持続可能な開発目標)のことを考えると、天然ゴムを選ぶことが大事になる。そのためにはパラゴムノキの樹液の生産効率をあげる必要があるのだ。

「天然ゴムをつくる植物は2500種類以上ありますが、工業製品の原料としては、ほぼパラゴムノキ1種に頼っているのが現状です。しかし、1種に頼っていると病気が流行したときに大損害が出てしまいます。私たちは、パラゴムノキのゲノムを調べて病気に強く、かつ樹液の生産性の高いゲノム配列を見つけています。その配列を使うことで、効率的に品種改良ができるようになります」。

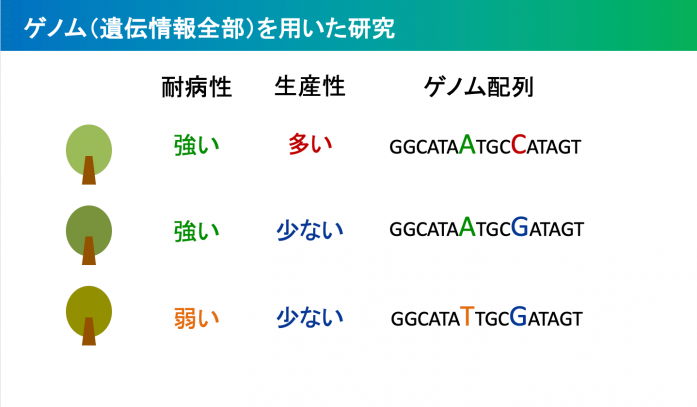

ゲノム(遺伝情報全部)を用いた研究

シーケンサーというゲノム配列の解析装置で、A(アデニン)T(チミン)G(グアニン)C(シトシン)の4種の塩基配列を読み取り、耐病性・生産性ともに高いパラゴムノキのゲノム配列を決めていく。

「ザ・体育会系」から、博士課程で猛勉強

今では最先端の研究に従事する蒔田 博士だが、中高時代は「ザ・体育会系」で科学は大嫌いだったそう。「まさか自分が研究者になるとは思っていませんでした。高校時代の先生に研究者になったと報告したときはとても驚いていました」と笑う。

体操部や陸上部の練習に打ち込んでいて、読書の時間はあまりなかったが、同級生に薦められた小説などは手に取って読んでいた。「特にアガサ・クリスティなどの海外のミステリー小説が好きでした。科学の研究と同様に、ロジカルにも追及していけるところが面白いんです。当時からそういう本の読み方をしていましたね」。

転機となったのは博士課程への進学時。ちょうど世界的に、ヒトの全DNAの塩基配列を決める「ヒトゲノム計画」(1990年スタート、2003年完成版公開)が行われていた時期で、暗号解読のような面白さに惹かれ、その道を選んだ。

「実は私、あまり勉強しないまま、なんとなく大学院まで行ってしまって。博士課程に進学するときにようやく研究者になろうと心を決めて、人生で一番真面目に勉強をしました。当時は、周囲のみんなに追いつこうと、必死でたくさんの本を読みました。『利己的な遺伝子』(科学道クラシックス選出)も、その時期に読んだ本です」。

今では読書が生活の一部になった蒔田 博士だが、それには家族の影響も大きいという。「わが家では夫も小学生の子どもたちもたくさん本を読みます。彼らが面白かったというものを薦めてくれるので、良い本に出合える確率が高いです」と嬉しそうに話してくれた。

研究室にて、パソコンで作業をする蒔田 博士

蒔田 博士の「科学道100冊2021」推薦本

蒔田 博士には「科学道100冊2021」の選書アドバイザーとして、テーマ「つながる地球」の本を3冊推薦していただいた。

2021

『風の谷のナウシカ』

- 宮崎 駿(著)

- 徳間書店 1987年

「子どもの頃から夏休みごとに10回は映画を見返すくらいナウシカが好きでした。漫画では映画の後の物語も描かれているので、ぜひ読んでもらいたいです。研究者にもよく読まれていて、ナウシカを起点に議論をすると、止まらなくなることも。私も読み返す度、“腐海はどうしてできたのか?”と考えます。さまざまな視点で読める名作です」。

2021

『あなたの体は9割が細菌ー微生物の生態系が崩れはじめた』

- アランナ コリン(著)/矢野 真千子(訳)/著

- 河出書房新社 2016年

「体には人間の細胞の9倍もの数の微生物が一緒に住んでいる、という内容です。腸内細菌の人への影響の大きさに驚かされました。私たちの体型(肥満になりやすさなど)や性格、そしてなんと精神疾患にまで影響があるそうで、今後さらに原因が特定されていくことへの期待が膨らみました。一見関係のなさそうなものにも繋がりがあり、お互いに大きく影響しているということに、科学の面白さをみました」。

2021

『未来を変える目標 SDGsアイデアブック』

- Think the Earth(著)/蟹江 憲史(監修)/著

- 紀伊國屋書店 2018年

「私が働いている理研環境資源科学研究センターは、持続的な社会の実現を目指し、植物の研究をしています。SDGsは世界のさまざまな問題について自分で考え始める、良い入り口だと思います。この本は17全ての目標が網羅されていて、それぞれを詳細なデータ・数字と共に紹介しています。クイズを通して自分の思い込みに気づかせてくれる仕組みもあり、楽しく学べます」。

SDGsをきっかけに世界の問題を考えて欲しい

SDGsのゴールへの貢献は蒔田 博士の所属する理研環境資源科学研究センターの目標であり、子を持つ親としても、若い世代とともに考えたいことであるという。

「SDGsを自分ごとにするのはとても難しいと思いますが、子どもと話すきっかけに、とても良いテーマだと思っています。例えば”貧困”を考えるとして、1日1.9ドル未満で暮らす世界人口が2009年は16億人だったのが、2013年には7億人に減っています。これを子どもに話すと『減って良かったね』という反応なのですが、『減っているけど、まだ世界の1割の人がそうなんだよ。1日たった200円で生活するってどういうことか分かる?想像してごらん?』と話してみたりします」。

「私自身の研究も、できることなら誰かの役に立ちたいと願っていますが、子どもたちにも、いつか誰かの役に立って欲しいという思いがあります。そういう点でも、SDGsは誰もが納得する目標であり、世界を深く知るきっかけになります。解決する方法が決められていない、つまり、人それぞれ自分ができることを考える余地がある、というのも良いところだと思います」。

友人のお薦め本で、新しい世界が開ける

最後に、中高生へのメッセージをいただいた。「人生の節目節目で、心に残る本や、人生の選択に関わる本との出会いは必ず訪れるものです。ですので、まずはたくさんの本に出会うこと。『読んでみたい』と感じる本があれば、臆することなく手を伸ばしてもらいたいです」。

「私の場合は友人が読んでいる本に興味を持つことが多かったです。みなさんも、家族や友だちにお薦めを聞いてみてはどうでしょうか。読書の幅が広がりますし、同じ本を読んだ者同士、本についてじっくり話せます。今でも紹介してもらった本をみると一緒に友人も思い出します」。

2022年01月26日