2010年2月16日

独立行政法人 理化学研究所

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

米・重イオン衝突型加速器「RHIC」で、4兆度の超高温状態を実現

-原子は熔け「完全液体」となり、宇宙創成時のクォークスープを生み出す高温に-

ポイント

- 金の原子核同士を限りなく光速に近い速度で衝突させ、発生する光で温度測定

- 陽子や中性子を融かしてクォーク・グルーオンからなるプラズマを生成

- 実験室で実現してきた温度の最高記録を達成、宇宙創成の謎解きに貢献

要旨

独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)と大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK 鈴木厚人 機構長)を中心とする研究グループは、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の国際共同研究で、相対論的重イオン衝突型加速器(RHIC)※1を用い、太陽中心温度の25万倍も高い、約4兆度の超高温状態を初めて実験室で実現することに成功しました。この高温状態では、宇宙をつくる元素の構成要素である陽子・中性子が融けて、クォーク※2・グルーオン※3からなる新物質相「クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)」になっています。これは、理研BNL研究センターや日米科学協力事業「RHICにおける重イオン衝突実験」が参加するPHENIX実験※4による成果です。

高温状態の物質の温度は、高温物質が発する光の色(エネルギー分布)と発生量から測定することができます。これは、溶鉱炉内の鉄が光を発して輝く様子から、その温度が高温であると分かる原理と似ています。この原理を活用し、RHICで衝突させる重イオンの物質に金原子を用いて、衝突初期の高温物質の温度を測定した結果、この金原子核同士の衝突が、約4兆度の超高温物質を作り出していることを確認しました。この温度は、太陽中心温度の25万倍も高く、宇宙をつくる元素を構成する陽子や中性子を融かして、クォーク・グルーオンからなるプラズマを生み出すために必要な温度よりも高温で、これまでに実験室で実現していた温度としては最高となります。

この結果は、RHICで実施してきた9年間のさまざまな実験成果と合わせて検討すると、RHICでの金原子核同士の衝突が、クォークとグルーオンからなる高温・高密度で粘性ゼロの「完全液体」を生み出したことを示しています。この完全液体は、しばしばクォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)と呼ばれ、約137億年前に起こった宇宙創成(ビッグバン)直後の数十万分の1秒の間、宇宙を満たしていたと考えられています。

この研究成果は、ワシントンで2月13日(土)~16日(火)に開催される米国物理学会で、2月15日(月)に研究グループを率いる理研の秋葉康之副主任研究員が報告するとともに、米国の科学誌『Physical Review Letters』オンライン版(3月29日付け:日本時間3月30日)に掲載予定です。

背景

宇宙創成直後の数十万分の1秒の間は、クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)と呼ばれるクォークとグルーオンからなるプラズマ状態が存在して、宇宙を満たしていたと考えられています。その後、宇宙が冷えて、クォークやグルーオンは、陽子や中性子に凝縮し、今日の宇宙をつくる物質(原子核や原子、それらの集まった星や惑星)ができ上がりました。

逆に、超高温状態を作り出すことができると、陽子や中性子が融けてクォーク・グルーオン・プラズマになると考えられます。「格子ゲージ理論※5」という理論計算方法を用いた大規模計算機シミュレーションで計算すると、このクォーク・グルーオン・プラズマを実現するのに必要な温度は約2兆度であると推定されています。

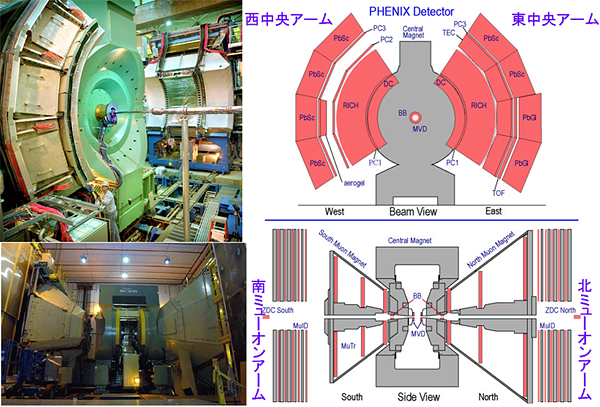

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にある衝突型加速器RHIC(図1)では、金原子核などの重い原子核同士を、光速に近い速度まで加速して衝突させることで、この宇宙初期の高温・高密度状態を再現する実験を行っています。2000年のRHIC稼動開始後から実施してきたPHENIX実験(図2)の結果、RHICでの金原子核同士の衝突は、非常に高密度の物質を生み出していることが分かっていました。

2005年4月に、それまで実施してきたPHENIX実験の4つの実験について、最初の3年間の実験成果の総括報告を行いました。この報告の中で、RHICが生み出した高密度物質は、それまで考えられていたような「自由な」クォークやグルーオンからなる気体ではなく、その構成粒子が非常に強く相互作用をしている液体であることを示しました。このRHICが生み出した高密度物質は、ほとんど粘性ゼロの流体のように振る舞います。粘性ゼロの流体を「完全流体」と呼ぶことから、しばしばRHICで生み出した高密度物質は「完全液体」と呼ばれています。

2005年のPHENIX実験の総括報告論文の最後には、この「完全液体」の性質を解明する上で、最も重要な測定の1つに、衝突初期に実現している温度の測定を挙げています。時間発展の理論モデル計算から、RHICが生み出した高密度物質の初期温度が陽子や中性子を溶解するために十分な高温であると推定されていましたが、これまでこの温度の直接的な測定は実現できていませんでした。

研究手法と成果

衝突初期に発生する光の粒子である光子は、高温物質から熱的に放射されるため、熱的光子と呼ばれます。熱的光子は、その周りに作られている高密度物質によって乱されることなく外部に放出されます。その発生量とエネルギー分布は、衝突初期の温度とその後の時間発展を反映しています。このため、この熱的光子を測定することで、衝突初期の温度を直接的に測定することが可能になります。

しかし、この熱的光子の測定は非常に困難です。RHICの金原子核同士の衝突では、衝突1回あたりに数千個もの崩壊した粒子が発生(生成)しますが、これらの粒子の中には、発生後瞬時に光子に崩壊するものも多く、それが測定したい熱的光子を隠すバックグランド(雑音光子)となり、測定を難しくするためです。雑音光子の発生量は、熱的光子の発生量の約10倍もあり、しかも雑音光子と熱的光子を直接区別する方法はありません。

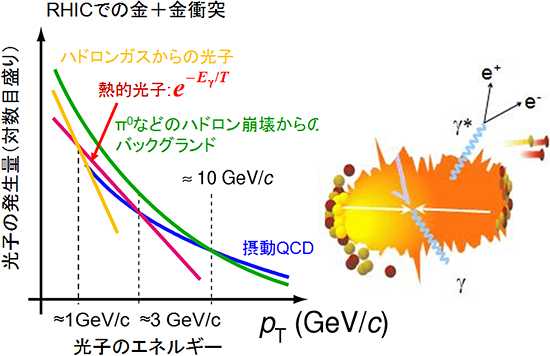

研究グループは、高エネルギーの光子の一部が、電子とその反粒子である陽電子の対(電子・陽電子対)に変換することを利用して、熱的光子を雑音光子から分離し、その発生量とエネルギー分布を測定することに成功しました。アインシュタインの有名な質量とエネルギーの関係式E=mc2に従って、光子(エネルギー)は物質(電子・陽電子対)に変換します。光子が電子・陽電子対に変換する割合は、理論により正確に計算することができるため、光子自身ではなく、電子・陽電子対を測定することで、もとの光子の発生量を求めることができます(図3)。

研究グループは、電子・陽電子対の測定領域を適当に選ぶことで、雑音光子の量を約5分の1に減らしました。残りの雑音光子成分については、その元になる親粒子の生成量を測定し、雑音光子の発生量を計算して差し引くことで、余剰光子成分を算出しました。

陽子同士の衝突では、高温物質を生み出すエネルギーに達することがないために、熱的光子は発生しません。また、金原子核衝突の場合と異なり、余剰光子成分はほとんど残らず、わずかに残った余剰光子も、反応初期に高エネルギーのクォークとグルーオンが衝突した結果生ずる光子として説明できました。従って、金原子核衝突で観測した余剰光子は、その大部分が金原子核衝突で作られた高温物質から生じている光子、すなわち熱的光子と考えられます(図4)。

こうして求めた、熱的光子の発生量とエネルギー分布を、理論予想と比較することで、反応初期の高温物質の温度を推定しました。その結果、理論計算から求められたクォーク・グルーオン・プラズマへの転移温度である約2兆度をはるかに超える、4兆度程度と推定されました。

今後の期待

ブルックヘブン国立研究所では、今後数年かけてRHIC加速器の機能を高め、そのビーム衝突頻度を向上することを計画しています。PHENIX実験では、新しい測定器を加えて性能向上を図っています。これらの技術的改善により、RHICが生み出すクォーク・グルーオン・プラズマをより詳細に研究できるようになり、その初期温度や粘性といった基本性質がより精密に測定できるようになります。その結果、創成直後の宇宙の状態を研究できるばかりでなく、素粒子の基本相互作用の1つである「強い相互作用※6」とその理論である量子色力学(QCD)※7の性質を解明することができます。

発表者

理化学研究所

仁科加速器研究センター 延與放射線研究室

副主任研究員 秋葉 康之(あきば やすゆき)

(兼)理研BNL研究センター 実験グループリーダー

仁科加速器研究センター

センター長 延與 秀人(えんよ ひでと)

Tel: 048-467-9450

日本側研究代表者

国立大学法人東京大学理学系研究科 物理学専攻 講師

小沢 恭一郎(おざわ きょういちろう)

Tel: 03-5841-4233 / Fax: 03-5841-7642

国立大学法人東京大学理学系研究科

付属原子核科学研究センター 准教授

浜垣 秀樹(はまがき ひでき)

Tel: 048-464-4048 / Fax: 048-464-4554

報道担当

独立行政法人理化学研究所 広報室 報道担当

Tel:048-467-9272 / Fax:048-462-4715

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 広報室

Tel: 029-879-6047 / Fax: 029-879-6049

補足説明

- 1.相対論的重イオン衝突型加速器(RHIC)

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にある衝突型加速器で、2つの独立な超電導加速リングを持ち、陽子から金原子核までのさまざまな粒子ビームを加速し、衝突させることができる。全周は、約3,800mあり、2000年からさまざまな重イオンビーム同士の衝突実験を行っている。現時点で世界初・唯一の衝突型重イオン加速器で、世界初・唯一の偏極陽子衝突加速器。(ただし、2010年後半にCERNのLHCが重イオン衝突を開始すると、「世界唯一の衝突型重イオン加速器」ではなくなる。今のところRHIC以外に偏極陽子衝突加速器を作る計画はない。)

これまでに、金+金、銅+銅、重陽子+金、陽子+陽子の衝突を実現している。陽子ビームの場合は、そのスピンの向きをそろえた偏極陽子ビーム同士を衝突させることができる。偏極陽子ビーム衝突は理研とBNLの研究協力の結果実現した。ビームの最高エネルギーは、金ビームでは核子あたり100GeV、陽子ビームでは250 GeVとなる。陽子の質量は0.94GeVなので、その質量の約107倍から約270倍のエネルギーにまで加速できる。核子あたり100GeVの原子核ビームは、光速の99.996%の速度に達する。(1 GeV:ビームのエネルギーの単位。10億電子ボルト。単位電荷に10億ボルトの電圧をかけて加速した場合に相当するエネルギー。) - 2.クォーク

物質を構成する最も基本的な構成要素。アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の6種類がある。 - 3.グルーオン

物質を構成する最も基本的な構成要素。クォーク、反クォーク間の強い相互作用を媒介するゲージ粒子。クォークとグルーオンの相互作用を決めている法則を量子色力学(QCD)という。 - 4.PHENIX実験

RHICを用いた高エネルギー重イオン実験の1つで、2010年2月現在で世界14カ国から71研究機関、500名あまりが参加する大型国際共同実験である。

左右にスクロールできます

左右にスクロールできます実験代表者 ストーニーブルック大学教授 Barbara Jacak 副実験代表者 理化学研究所 副主任研究員 秋葉康之 副実験代表者 コロラド大学 教授 Jamie Nagle 実験本部長 ブルックヘブン国立研究所 Edward O'Brien その内容は、RHICでの重イオン衝突で生み出される超高温・高密度物質QGPの研究や、偏極陽子衝突反応による陽子の内部構造の研究をしている。

日本からは、理研と米国ブルックヘブン国立研究所との共同研究の一環として、1995年から、理研、東京工業大学大学院理工学研究科、京都大学大学院理学研究科、立教大学大学院理学研究科の4機関が参加している。また、高エネルギー加速器研究機構を中心機関として実施している日米科学技術協力事業(高エネルギー物理学分野)でも、1994年から、筑波大学大学院数理物質科学研究科、東京大学大学院理学系研究科、広島大学大学院理学系研究科を中心に、高エネルギー加速器研究機構、筑波技術短期大学、早稲田大学理工総合研究センター、長崎総合科学大学情報学部の7機関が参加している。

- 5.格子ゲージ理論

素粒子間の相互作用を計算するための手法。特に、陽子や中性子を構成する素粒子であるクォークおよびグルーオンの間の「強い相互作用」を計算するのに用いられる。空間を格子状に分割して、そこにクォークやグルーオンを配置し、その間の相互作用を計算機シミュレーションする。格子ゲージ理論の計算機シミュレーションには膨大な計算量が必要で、数千個のCPUを持つ超高速並列型専用計算機で数カ月にわたる計算を行う。 - 6.強い相互作用

非常に短距離(10-15m程度)にしかその作用は及ばないが、自然界に存在する中で最も強い力。この力はエネルギーによってまったく異なった表れ方をするので、低エネルギー領域では核力(原子核を束縛させている力)と呼び、π中間子が力を伝える主役であるのに対し、高エネルギー領域では量子色力学(QCD)で記述され、力を伝える主役をグルーオンと呼ぶ。 - 7.量子色力学(QCD)

QCDは、クォークに働く強い力を「色」によって表現する理論。陽子や中性子では、3つのクォークがそれぞれ別の「色」(赤・緑・青)を持っており、グルーオンの媒介で「色」を交換することにより結合している。

図1 RHIC(BNL提供)

世界初・唯一の衝突型重イオン加速器で、世界初・唯一の偏極陽子衝突加速器。

図2 PHENIX実験に用いる装置(BNL提供)

縦、横、長さがそれぞれ10m、10m、20mくらいあり、総重量3000トンの測定器。数十の測定器システムからなる。右上の図はビーム軸方向から見た図。ビームは、図の中心付近にある丸の真ん中で衝突する。衝突の結果生じる粒子を、その左右にある「西中央アーム」と「東中央アーム」で測定する。金+金の正面衝突の場合は、それぞれのアームに数百個の衝突発生粒子がはいるが、それを同時に測定することができる。右下の図はビーム軸の横から見た図で、右上の図の右側、東中央アームの方向から見た図。ビームは測定器の右側と左側から飛んできて、その中心で衝突する。中央アームはこの図では紙面の手前と奥にあるので描かれていない。この図で左右に描かれている南ミューオンアームと北ミューオンアームは、衝突から発生する「ミュー粒子」という透過性の強い素粒子を測定する。左下の写真は、右下図と同じ方向から見た実物の写真。左上は、2個の中央アームの写真。この写真では、東中央アームは保守・点検のために通常の位置から外側に引き出されている。建設費は約100億円で、日本からの参加機関がこの測定器全体の約3分の1を作っている。

図3 高密度物質の初期温度の測定

(右図)高温の物質は光を出す。その光の色(エネルギー分布:γ、γ*)と発生量から温度が分かる。高エネルギーの光子の一部は、電子(e-)と陽電子(e+)に変換する。

(左図)もしRHICで生成した物質が熱平衡に達していれば、そこからは「熱的光子」が出ているはずである。熱的光子を捕捉できれば、初期温度を決定できる。理論予想によれば、光子横運動量pT(光子のエネルギー)が1GeV/cから3GeV/cの間の直接光子の多くが、クォーク・グルーオン・プラズマ相からの熱的光子になる。摂動QCDとあるのは、クォークとグルーオンの散乱で生じる光子で、この成分は量子色力学(QCD)の摂動計算理論で計算でき、かつ陽子+陽子散乱でも発生する。光子のエネルギーが約3GeV以上では、この摂動QCD成分が熱的光子より多くなると予想される。また、1GeV以下では、クォーク・グルーオン・プラズマが冷えた後にできるハドロンガスから発生する光子の量が、クォーク・グルーオン・プラズマからの熱的光子よりも多くなる。従って、光子エネルギーが1GeVから3GeVの間では、クォーク・グルーオン・プラズマからの熱的光子がほとんどになる。

図4 直接光子の測定結果

測定した電子対の量を直接光子の発生量に換算した。3種類の金+金衝突での光子発生量(▲、●、■)は、陽子+陽子衝突での発生量(▼)より多い。(▲、●、■)の違いは、金原子核の衝突の仕方の違いで、●はほぼ正面衝突した場合、■は少し中心が外れた衝突をした場合、▲は●、■を含むすべての衝突の平均に対応する。点線は、それぞれの場合について、陽子+陽子衝突で発生する光子の量をスケールしたもので、データ点は3GeV以下では点線より上にあることから、金+金衝突では陽子+陽子衝突より多くの光子が発生していることが分かる。赤い点線は初期温度を約4兆度とした理論計算による光子の発生量。理論計算の予想がデータをほぼ再現することから、初期温度は4兆度程度と推定できる。