要旨

理化学研究所(理研)多細胞システム形成研究センター成長シグナル研究チームの西村隆史チームリーダーらの研究チーム※は、体内の恒常性維持に必須な成長制御ホルモン「インスリン様ペプチド(ILP)[1]」が、栄養状態に依存して産生されるメカニズムを解明しました。

多細胞生物において、全身の成長は、環境に応じて柔軟に調節され、発育段階ごとに適切に制御されています。この全身の成長を調節する因子として最も良く研究されているのが、インスリンやインスリン様成長因子(IGF)[1]に代表される内分泌ホルモン1つであるILPです。ILPの機能は、環境変化、特に栄養状態に依存して適切かつ厳密に制御されることにより、全身の成長が調節されています。しかし、栄養状態の変化に応じてILPの産生がどのように制御されているか、そのメカニズムは未だ不明な点が多く残されていました。

研究チームは、モデル生物のキイロショウジョウバエを用いて、異なる細胞間の相互作用を介した、栄養依存的なILPの産生制御メカニズムについて分子レベルでの解明に取り組みました。キイロショウジョウバエのインスリン様ペプチド(Drosophila ILP; DILP)は、主に脳のインスリン産生細胞(IPC)[2]と呼ばれる神経分泌細胞で産生されます。研究チームは、栄養状態の変化によって顕著に遺伝子発現が制御されるDILPの1つ、DILP5遺伝子[3]に着目して解析を行いました。その結果、IPC内におけるDILP5遺伝子の発現は、脳グリア細胞[4]、コリン作動性神経[5]を介した栄養シグナルの伝達により制御されることが分かりました。さらに、このDILP5遺伝子の発現誘導が、栄養状態の変化に応じて、全身の成長を維持するのに重要であることも明らかにしました。この結果から、環境変化に応じて、組織や細胞間相互作用を介して生体が成長するメカニズムの一端が解明されました。

本研究は、米国の科学雑誌『Developmental Cell』に掲載されるのに先立ち、オンライン版(11月9日付け)に掲載されました。

※研究チーム

理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 成長シグナル研究チーム

チームリーダー 西村 隆史(にしむら たかし)

元研究員 岡本 直樹(おかもと なおき)

背景

多細胞生物の全身の成長過程は、組織や時期特異的な遺伝子発現の変化により内在的にプログラムされています。その一方で、多細胞生物は各発育段階のさまざまな環境変化、特に栄養状態に応じて、柔軟に全身の成長を調節するプログラムも有しています。しかし、その分子レベルでのメカニズムについては未だ不明な点が多く残されています。

この全身の成長を制御する因子(成長制御ホルモン)として最も良く知られているのがインスリン様ペプチド(ILP)です。ILPは、インスリンに構造のよく似た内分泌ホルモン群の総称であり、脊椎動物ではインスリンの他、インスリン様成長因子(IGF)が良く知られています。ILPは、摂食に伴う栄養状態の変化に応じて産生され、体や組織の成長を直接的に調節します。しかし、これまでの研究では栄養状態の変化がどのように感知され、ILPの産生が制御されているのかは明らかになっていませんでした。

研究手法と成果

研究チームは、キイロショウジョウバエを用いて、栄養状態の変化に依存してILPの産生が調節されるメカニズムについて分子レベルでの解明を目指しました。キイロショウジョウバエは、分子遺伝学的解析に加え、生理・内分泌学的解析、神経学的解析の適応が可能なモデル生物です。キイロショウジョウバエのILP(DILP)は、主にインスリン産生細胞(IPC)と呼ばれる脳内の数対の神経分泌細胞(ホルモンを分泌する細胞)で産生されることが分かっています。また、DILPの1つ、DILP5遺伝子の発現は栄養依存的に顕著に変化することが知られていました。

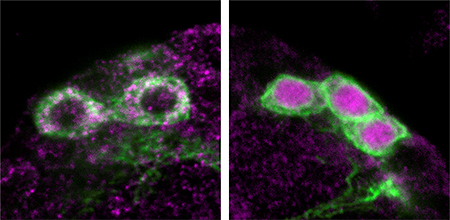

そこで研究チームは、IPCにおいてDILP5遺伝子の発現が栄養依存的に調節されることに着目し、栄養状態の変化に応じたILPの産生調節メカニズムの解析を行いました。DILP5遺伝子の発現に関わる候補となる転写因子の細胞内局在や発現量を遺伝子操作した結果、DILP5遺伝子の発現は、転写因子FoxO[6]により栄養依存的に調節されていることが分かりました。FoxOはIPCで多く発現しており、栄養依存的に核内外への細胞内局在が変化すること(摂食時は細胞質、飢餓時は核内に局在)でDILP5遺伝子の発現のオン・オフを調節していました(図1)。

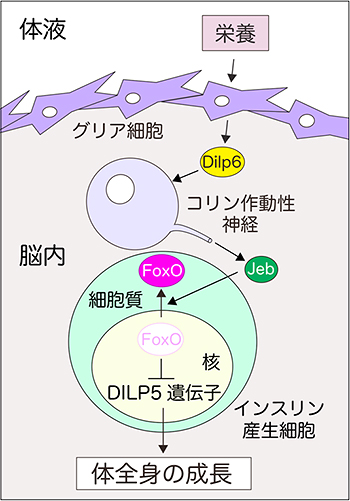

次に、IPCにおいてFoxOの細胞内局在が栄養依存的に調節されるメカニズムに着目して解析を進めました。その結果、IPCにおけるFoxOの細胞内局在は、脳内のグリア細胞とコリン作動性神経から分泌される栄養シグナル因子の伝達により遠隔的に制御されることが分かりました。摂食に伴う栄養情報は、まず脳の表層のグリア細胞で感知され、そこから分泌された因子(DILP6)が、コリン作動性神経に働きます。次に、コリン作動性神経から分泌された別の因子(Jeb)が、IPCに働くことでFoxOの細胞内局在を調節していました(図2)。

このような複雑なシグナル伝達経路がDILP5遺伝子の発現調節に関わる生理的意義を明らかにする目的で、さらに、栄養状態の変化に伴う全身の成長を解析しました。その結果、脳内の異なる細胞間の伝達を介したDILP5遺伝子の発現誘導が、栄養状態の変化に対応して、幼虫の全身の成長を維持するのに重要であることも明らかにしました。

今後の期待

本研究において、ショウジョウバエを用いて、体内の成長制御に必須の内分泌ホルモンであるILPの産生に関わるシグナル伝達経路、神経回路、さらには栄養情報の入力機構にいたるまでの一連の分子メカニズムを明らかにすることに成功しました。しかし、ILPの機能は、「遺伝子発現」、「分泌」、「体液中での活性」制御など、異なるステップで複雑かつ厳密に制御されていることが分かっています。今後、環境変化に応じたILPの機能調節機構をさらに包括的に理解することで、生物個体に備わっている成長調節メカニズムの全容が見えてくるかもしれません。

哺乳類のILPとしては、インスリンやインスリン様成長因子(IGF)が良く知られていますが、これらの機能も栄養状態によって複雑かつ厳密に制御されています。例えば、インスリンの機能制御にも転写因子FoxOやコリン作動性神経が関わっていることが知られており、本研究で明らかになったメカニズムの一部は、進化的に保存された共通の仕組みであるかもしれません。

インスリンは糖尿病の原因遺伝子として、IGFは巨人症、末端肥大症、低身長症などの成長疾患、さまざまながんの関連遺伝子として良く知られています。今後、本研究を基盤として哺乳類のILPの機能調節メカニズムを理解できれば、将来的には糖尿病や成長疾患、がんなどの治療への応用が期待できます。

原論文情報

- Naoki Okamoto, Takashi Nishimura, "Signaling from glia and cholinergic neurons controls nutrient-dependent production of an insulin-like peptide for Drosophila body growth.", Developmental Cell, doi: 10.1016/j.devcel.2015.10.003

発表者

理化学研究所

多細胞システム形成研究センター 成長シグナル研究チーム

チームリーダー 西村 隆史(にしむら たかし)

元研究員 岡本 直樹(おかもと なおき)

岡本 直樹

岡本 直樹

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.インスリン様ペプチド(ILP)、インスリン様成長因子(IGF)

ILPはInsulin-like peptidesの略。脊椎動物から無脊椎動物まで広く存在し、構造・機能ともに高度に保存されているペプチドホルモンの総称。脊椎動物のインスリンやインスリン様成長因子(Insulin-like growth factor;IGF)を代表として、体の成長の制御だけではなく、代謝や寿命、行動の制御にも関わる非常に重要なホルモン群として知られている。ショウジョウバエには、ILPが8遺伝子存在する(DILP1-8)。 - 2.インスリン産生細胞(IPC)

IPCはInsulin-producing cellsの略。昆虫における主要なインスリン様ペプチド(ILP)産生細胞で、脳間部にある数対の神経内分泌細胞。ショウジョウバエの脳内には7対(計14個)のIPCがある。IPCから伸びた軸索は脳外部に伸長し、その先端は背脈菅(大動脈に相当する)に位置する。ILPはここから直接体液中に分泌され、全身に作用する。ショウジョウバエでは、DILP2、DILP3、DILP5が、主に脳IPCで産生される。これまでに、ショウジョウバエの脳IPCsと哺乳類の膵ランゲルハンスβ細胞の共通の発生様式、機能的保存性が報告されている。 - 3.DILP5遺伝子

ショウジョウバエに8遺伝子存在する ILP( DILP1-8)の1つ。主に、脳IPCで発現し、その遺伝子発現が栄養状態に応じて顕著に変化することが知られている。栄養豊富な条件では高い遺伝子発現レベルを維持するが、飢餓ではほとんど発現しない。 - 4.脳グリア細胞

脳神経系を構成する神経細胞以外の細胞群。さまざまな種類のグリア細胞が存在し、血液脳関門(Blood-brain barrier; BBB)の形成、神経栄養因子の分泌や取り込み、神経細胞に対する栄養の供給、神経細胞位置の固定などその機能も多岐にわたる。本研究では、脳の表層に位置しBBBを形成するグリア細胞が、 DILP5遺伝子の発現制御に重要であることを明らかにした。 - 5.コリン作動性神経

神経伝達物質であるアセチルコリンを産生・伝達する神経。中枢神経系に広く分布し、記憶、睡眠、行動など、さまざまな神経活動の制御に関わることが知られている。哺乳類において、インスリンを分泌する膵ランゲルハンス島β細胞には、コリン作動性神経が直接投射しており、グルコース刺激によるインスリン分泌に関わることが知られている。 - 6.FoxO

FoxOはForkhead box Oの略。フォークヘッド型転写因子ファミリーのサブグループ、タイプO。ヒトから線虫まで遺伝子構造、機能ともに良く保存されており、代謝、寿命、ストレス応答、細胞死に関わるさまざまな遺伝子の転写を直接的に制御することが知られる。

図1 栄養状態に応じて転写因子FoxOがインスリン産生細胞の核へ移行する様子

摂食状態ではFoxOは細胞質に局在し(左)、飢餓状態になると核へ移行する(右)。

緑色はインスリン産生細胞(IPC)、紫色はFoxO。

図2 栄養依存的にDILP5遺伝子の発現が調節されるメカニズム

摂食による栄養情報は、まず脳の表層のグリア細胞で感知され、そこから分泌されたDILP6が、コリン作動性神経に働く。次に、コリン作動性神経から分泌されたJebが、インスリン産生細胞(IPC)に働くことでFoxOの細胞質への局在を誘導する。一方、飢餓時には、この栄養シグナルの伝達は止まり、FoxOが核内に局在することにより、DILP5遺伝子の発現は抑制される。