要旨

理化学研究所(理研)田原分子分光研究室の松崎維信大学院生リサーチ・アソシエイト(研究当時)、日下良二基礎科学特別研究員(研究当時)、二本柳聡史専任研究員、山口祥一客員主幹研究員、田原太平主任研究員らの共同研究チーム※は、独自に開発した界面に存在する分子を選択的に計測できる超高速分光法を用いて、電子が水表面(水と空気の界面)で半分だけ水分子に囲まれた構造を形成することを明らかにしました。

電子は素粒子の1つですが、溶液中に入ると溶媒分子に取り囲まれて準安定化した「溶媒和電子[1]」として存在することが知られています。特に水の中で溶媒和された電子は水和電子と呼ばれます。水和電子は反応性が高いために紫外線による生物のDNA損傷や放射性物質が引き起こす化学反応などで重要な役割を果たします。したがって、その性質を理解することは広い科学の領域において重要です。これまで、水和電子の構造とダイナミクスについてさまざまな分光法によって詳しく調べられてきました。しかし、水と空気が接する水表面で電子がどれほど安定に存在するのか、またどのような形で存在するのかについては分かっていませんでした。

共同研究チームは、界面領域の化学変化だけを観測できる新しい分光法「紫外励起時間分解ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法[2]」を開発しました。この分光法を用いて、電子が水表面でどのように存在するかを調べました。共同研究チームは、水を紫外光励起[3]することで水表面に電子を放出させ、その直後の水表面の振動スペクトル[4]を得ることに成功しました。振動スペクトルの解析の結果、水表面では電子は部分的に水分子に取り囲まれた状態で存在し、約100ピコ秒(1ピコ秒は1兆分の1秒、100ピコ秒は100億分の1秒)の間に水内部に拡散することが分かりました。

紫外励起時間分解ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法は、水和電子の観測のみならず、液体界面で進行するさまざまな化学反応の観測に応用できます。この新しい分光計測法を用いて、今後、界面における化学反応の本質が明らかにされると期待できます。

本研究は、米国の科学雑誌『Journal of the American Chemical Society』に掲載されるのに先立ち、オンライン版に近日掲載されます。

※共同研究チーム

理化学研究所 田原分子分光研究室

大学院生リサーチ・アソシエイト(研究当時)松崎 維信(まつざき これのぶ)(現:マックスプランク研究所博士研究員)

基礎科学特別研究員(研究当時)日下 良二(くさか りょうじ)(現:日本原子力研究開発機構研究員)

専任研究員 二本柳 聡史(にほんやなぎ さとし)

客員主管研究員 山口 祥一(やまぐち しょういち)(埼玉大学 工学部応用化学科 教授)

主任研究員 田原 太平(たはら たへい)

東京大学大学院 総合文化研究科

教授(研究当時) 永田 敬(ながた たかし)(現:大学改革支援・学位授与機構教授)

背景

液体中に電子が放出されると、この電子が周りの液体分子に取り囲まれた「溶媒和電子」と呼ばれる準安定な構造を形成します。特に水中で水分子に取り囲まれた溶媒和電子は水和電子と呼ばれます。このような水中の電子は反応性が高く、例えば、紫外線によるDNAの損傷など生物の重要な過程に関与しています。また、電子は放射性物質がベータ崩壊[5]する際に放出されるため、電子は放射性物質が引き起こす化学反応過程とも密接な関係があります。このように、さまざまな環境下の電子の性質を理解することは広い科学の領域において重要です。

電子が生体物質などとどのように反応するかを理解するためには、まず溶媒である水相と物質相との境目(界面)で、電子がどのように溶媒和されるかを明らかにする必要があります。水内部に存在する電子の構造とダイナミクスについては、これまでさまざまな分光法によって詳細な情報が調べられてきました。しかし、界面で電子がどのように存在しているかはほとんど分かっていません。数少ない研究から、水表面(水と空気の界面)の電子が部分的に溶媒和されるモデルと完全に溶媒和されるモデルの2種類が提唱される一方で、水表面に電子が存在するという確定的な証拠さえない状況でした。

研究手法と成果

共同研究チームは、紫外光励起と界面選択的な振動分光法であるヘテロダイン検出振動和周波発生分光法を組み合わせた新しい分光法「紫外励起時間分解ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法」を開発しました。この分光法により、紫外光励起後の非常に短い時間における分子の振舞いを界面選択的に計測することが可能になりました。

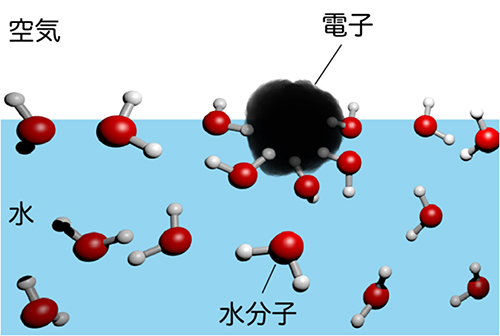

共同研究チームはこの分光法を用いて、紫外光照射により水表面付近を励起し、その後の様子を界面選択的な振動スペクトルで観察しました。その結果、水表面に存在する電子を取り囲んでいる水分子に由来する振動バンドが明確に観測されました。このスペクトルの解析から、水表面の電子は下側半分が部分的に溶媒和された構造であることが明らかになりました(図2)。さらに水表面に生じた電子は約100ピコ秒(1ピコ秒は1兆分の1秒、100ピコ秒は100億分の1秒)を過ぎると、より安定に存在できる水内部に拡散していくことが分かりました。

今後の期待

液体界面という空間的に極めて狭い領域で、かつ非常に短い時間だけ存在する溶媒和電子などの短寿命な物質を観測することは、技術的に非常に困難でした。本研究で開発した紫外励起ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法は、溶媒和電子の観測のみならず、液体界面で進行するさまざまな化学反応の観測に応用できます。この方法によって界面における化学反応の本質が明らかになると期待できます。

原論文情報

- Korenobu Matsuzaki, Ryoji Kusaka, Satoshi Nihonyanagi, Shoichi Yamaguchi, Takashi Nagata, and Tahei Tahara, "Partially hydrated electrons at the air/water interface observed by UV-excited time-resolved heterodyne-detected vibrational sum frequency generation spectroscopy", Journal of the American Chemical Society, doi: 10.1021/jacs.6b02171

発表者

理化学研究所

主任研究員研究室 田原分子分光研究室

大学院生リサーチ・アソシエイト(研究当時) 松崎 維信(まつざき これのぶ)

専任研究員 二本柳 聡史(にほんやなぎ さとし)

基礎科学特別研究員(研究当時) 日下 良二(くさか りょうじ)

客員主管研究員 山口 祥一(やまぐち しょういち)

主任研究員 田原 太平(たはら たへい)

松崎 維信

松崎 維信

日下 良二

日下 良二

二本柳 聡史

二本柳 聡史

山口 祥一

山口 祥一

田原 太平

田原 太平

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.溶媒和電子

全ての原子は、正に帯電した原子核と負に帯電した電子からなる。また、液体の中に溶けた物質は周りの溶媒分子に取り囲まれて少し安定化している。これを溶媒和と呼ぶ。溶媒和された電子を溶媒和電子と呼び、特に溶媒が水の場合はこれを水和電子と呼ぶ。また、このように最も安定な状態ではないが、やや安定な状態を準安定状態と呼び、物質が最も安定な状態に変化するまでの間だけ存在する。 - 2.紫外励起時間分解ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法

振動和周波発生分光法は、二次非線形分光法の中で最も利用されている分光法で、液体や高分子フィルムの界面構造や生体膜の構造解析などに使われている。周波数Aのレーザー光を可視光、周波数Bのレーザー光を赤外光とし、和の周波数(A+B)を検出する。この方法は、ほとんどの物質の内部で信号がゼロになる性質があるため、物質の界面だけを選択的に調べることができる。従来の方法はホモダイン検出と呼ばれる方式で、二次非線形感受率の絶対値の2乗しか得られなかった。田原分子分光研究室が2009年に開発したヘテロダイン検出の振動和周波発生分光法を用いると、スペクトルの強度とともに信号光の位相を一度に決定することができる。これにより、界面の分子構造について物質内部と同じレベルの詳細な情報が得られるようになった。本研究では、この方法にさらに紫外励起光を組み合わせて紫外励起時間分解ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法を開発した。この方法では、100フェムト秒(1フェムト秒は1000兆分の1秒、100フェムト秒は10兆分の1秒)程度の間隔で、紫外線が引き起こす界面分子の変化を追跡することができる。 - 3.紫外光励起

光のうち、波長が約0.4マイクロメートル(μm、1μmは1,000分の1mm)の紫色の可視光よりも少し波長が短いものを紫外光という。本実験に用いた紫外光は波長0.266μm。紫外光を吸収した水分子は、紫外光のエネルギーの分だけ通常よりも高いエネルギー状態に遷移する。このように紫外光を使って物質を高いエネルギーに遷移させることを紫外光励起という。 - 4.振動スペクトル

分子がどのような赤外光の波長に応答するかを示すグラフ。分子の赤外光応答は、分子の振動(伸び縮みの繰り返し運動)に対応しているため、振動スペクトルと呼ばれる。分子の振動数は、その分子の状態や周りの環境に対して鋭敏に変化するので、詳細な分子情報が得られる。 - 5.ベータ崩壊

放射性原子核が主に電子を放出して別種の原子核に変わる現象。

図1 紫外励起時間分解ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法の装置図

ヘテロダイン検出振動和周波発生分光では、可視光(ω1)と赤外光(ω2)のレーザー光を同時に水晶試料表面に集光し、参照光であるωLOを作り出す。水晶を透過した3つの光を凹面鏡で集めて試料表面に再集光すると、水の表面のみからωSFGが発生する。このωSFGが界面分子の情報を含んでいる。ωLO とωSFGの2つの光は分光器内で干渉し、干渉パターン(周期構造)が測定される。このパターンを解析するとωSFGの位相情報が得られ、より詳細に界面分子の挙動が分かる。紫外励起時間分解ヘテロダイン検出振動和周波発生分光法では、まずパルス紫外光(ωpump)によって試料(水表面)を励起する。そして、その後の水表面の様子をヘテロダイン検出振動和周波発生分光によって界面選択的に観察する。

図2 水表面に存在する水和電子のモデル

水表面で電子は、水相側である下半分が部分的に溶媒和された状態で存在している。この状態では溶媒和による安定化が不十分なため、時間がたつと水相内部に拡散していく。図のように、電子は空間的に広がりをもった状態で存在すると考えられている。