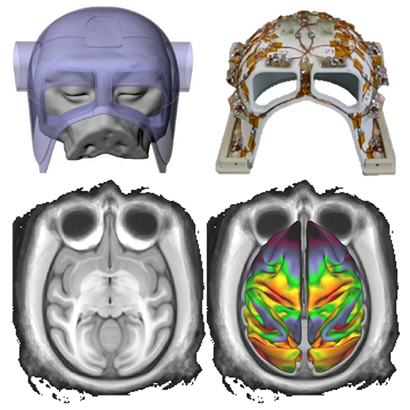

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター脳コネクトミクスイメージング研究チームの林拓也チームリーダー、ヨーナス・アウティオ研究員らの国際共同研究グループは、マカクサル[1]などの中型霊長類動物の脳の機能・構築を生きたまま解明する磁気共鳴画像法(MRI)[2]の撮像法や解析技術を開発し、大脳皮質や皮質下構造物の構造・機能・連絡性[3](コネクトーム[4])の可視化に成功しました。

本研究成果は、これまでヒトを対象に進められてきたコネクトーム研究をヒト以外の霊長類に拡張し、両者で得られたデータの比較に基づく脳研究や、精神神経疾患の病態モデル研究に向けた基盤技術として貢献すると期待できます。

今回、国際共同研究グループは、マカクサル脳を撮像するための頭部専用の多チャンネル・ラジオ波受信コイル[5]を3次元で設計・製作し、MRI撮像法(シーケンス[2])の最適化や高速化により、世界でも類をみない高画質・高解像の画像を全脳にわたって取得しました。そして、それらの脳画像を用いた高精度の解析技術を組み合わせることで、大脳皮質や皮質下の構造物の正確な分離・抽出、構造・機能の可視化に成功しました。その結果、大脳皮質の厚さ測定や大脳皮質のしわ(脳回[6])の定量的分析、皮質機能進化の目印となるミエリンコントラスト[7]の算出、機能連絡性[3]や構造連絡性[3]などの可視化が可能になりました。開発した受信コイルは製品化され、海外研究機関にも導入が進んでいます。

本研究は、科学雑誌『NeuroImage』の掲載に先立ち、オンライン版(4月8日付)に掲載されました。

中型霊長類頭部用の多チャンネル・ラジオ波受信装置(上)とMRI画像・皮質マップ(下)

背景

霊長類の脳は、膨大な数の神経細胞がつながってできています。この複雑な臓器の成り立ちを理解するには、どの神経細胞がどことつながり、どのような活動をしているのかを知る必要があります。約100年前、ドイツの脳解剖学者ブロードマンは、当時の最新技術である光学顕微鏡と神経細胞の染色法を駆使し、神経細胞の密度や組織構造の観察により、サルとヒトの大脳皮質を詳細に分析・分類しました。サルでは28領域、ヒトでは52領域を見いだしたこの成果は「ブロードマンの脳地図」と呼ばれ、領域ごとの脳機能を記述する際に現在も用いられています。

約40年前からは、陽電子放出断層撮影法(PET)[8]や磁気共鳴画像法(MRI)によって非侵襲的にヒトの脳の機能を可視化する技術が発達し、生きたヒトの脳の機能の局在やその空間分布(マッピング)、脳の病気の理解や診断法の開発が進められています。しかし、頭蓋から取り出して固定処理した死後脳(固定脳)の顕微鏡観察と、生きたままの脳の非侵襲観察法で得られる情報には、手法の違いによる大きな溝があります。例えば、固定脳の光学顕微鏡観察ではマイクロメートル(μm、1μmは1,000分の1mm)レベルの情報が得られますが、MRIの分解能は1mm程度であり、その間には100万倍ほどの膨大な空間スケールの差があります。

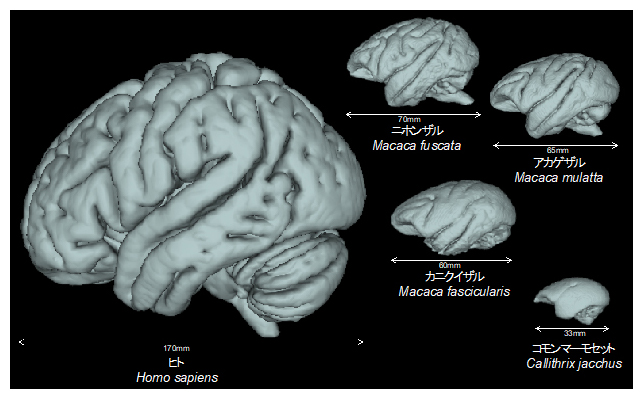

二つの手法によって観察された脳領域がそれぞれ本当に対応しているのか、非侵襲画像により数学的に計算される「連絡性」が脳の何を明らかにしているのかという根本的な疑問に答えるには、ヒトに近縁な霊長類動物のモデルによる詳細な観察・分析が必要とされてきました。そうした研究手法は、動物モデルを用いた病態の理解や治療法の開発にも必要な基盤です。しかし、これらの動物はヒトに比べて脳が小さいことから、ヒトを対象とする場合よりも観察の解像度を高めなければならず(図1)、霊長類動物の脳を標的とした非侵襲画像法は国際的にも確立していませんでした。

図1 霊長類における脳の大きさと形の比較

磁気共鳴画像法(MRI)で得られる典型的な脳画像の比較。上が頭頂、左が額の方向。本研究では、マカク属のサル(ニホンザル、アカゲザル、カニクイザル)を研究対象とした。

研究手法と成果

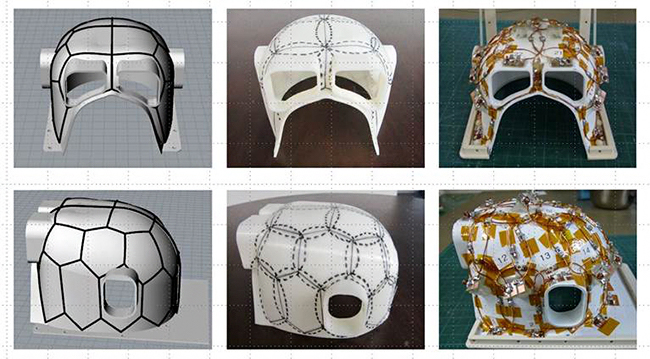

国際共同研究グループは、マカクサルなど中型の霊長類動物を対象とした脳MRI画像を取得するため、画像化に必要な磁気共鳴信号を受信するコイルの独自開発に取り組みました。まず、研究グループがこれまでに取得していた133頭(アカゲザル、カニクイザル、ニホンザル)の脳MRI画像を分析し、マカクサルMRI用のラジオ波受信コイルとして最適な形状を設計しました。次に、3次元プリンターを用いたコイル型の製作により頭部への装着の利便性を確認した後、24チャンネルのコイルエレメント[5]を配置して、ラジオ波受信コイルを搭載しました。これをプロトタイプとして実際にMRI画像を取得し、最適な均一性と画質になるよう実機製作を繰り返しました(図2)。

図2 マカクサル頭部MRI用24チャンネルのラジオ波受信コイルの製作

左列は3次元設計、中列は3次元プリンターによる製作、右列はコイルエレメントの配置を示す。

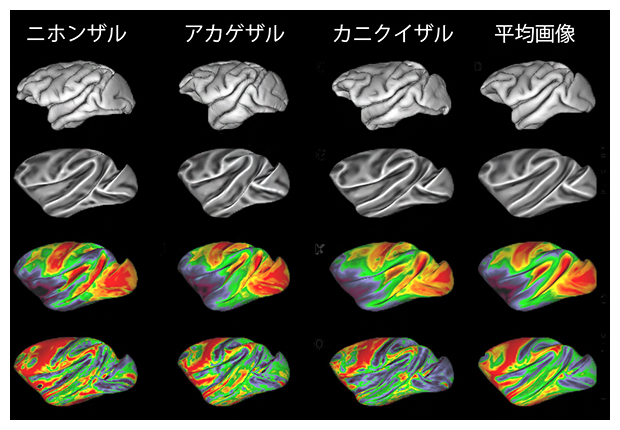

さらに、開発したラジオ波受信コイルと理研生命機能科学研究センターに設置された3テスラMRIを組み合わせたMRI撮像法(シーケンス)の最適化、高速化に取り組みました。ワシントン大学やオックスフォード大学との共同研究により、MRI画像のひずみ補正、均一化補正、ノイズ軽減を徹底することで、画像に「ボケ」が生じない(空間的位置精度を担保した)分析を行う並列解析計算技術の開発を進め、膨大なデータを高精度かつ高速で計算する基盤技術を構築しました。これにより、大脳皮質や皮質下構造物の正確な分離・抽出、構造・機能の可視化に成功しました。その結果、大脳皮質の厚さ測定や大脳皮質のしわ(脳回)の定量的分析、皮質機能の進化の目印となるミエリンコントラストの算出(図3)、機能連絡性や構造連絡性などの可視化(図4)が可能になりました。

機能連絡性の可視化では、この技術を用いると、安静状態の脳で活動しているとされるデフォルトモードネットワーク[9]が、従来のMRI法に比べて格段に高い感度で検出できることが分かりました(図4左)。さらに、構造連絡性の可視化を解剖学的な解析法と比較したところ、拡散強調MRI画像[10]を用いた神経線維[11]経路の追跡結果が、特定の領域の神経細胞・線維を染色・追跡する顕微鏡技術(神経トレーサー法[11])と良く対応できることも確認できました(図4右)。

図3 各種マカクサルの大脳皮質構築

それぞれの列は各種マカクサル、一番右列は3種マカクサル4頭ずつ、全12頭の平均画像。

- 1段目:左大脳半球を外側面(左側面)から見た画像。上が頭頂、左が額の方向となる。

- 2段目:大脳皮質脳回の曲率。擬似的にしわを伸ばす操作を行うことで、脳回と脳溝の皮質表面を定量的に解析できる。

- 3段目:ミエリンコントラスト。2段目の図に、ミエリン密度の情報を重ねたもの。赤は密度が高い領域。

- 4段目:大脳皮質厚のマップ。2段目の図に、大脳皮質の厚さの情報を重ねたもの。赤は厚さのある領域。

これらのデータはデータベースでも公開予定。

The Brain Analysis Library of Spatial Maps and Atlases | Scene: Figure 4

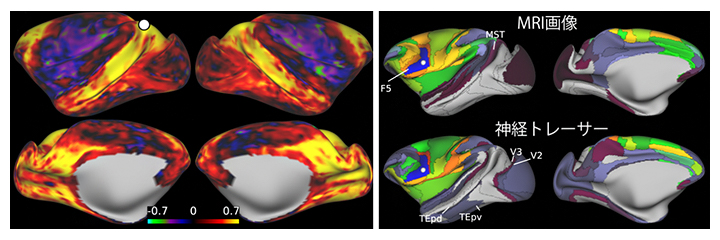

図4 機能連絡性と神経線維経路の追跡

- 左:安静状態の脳で神経活動の同期が見られる領域は、機能的な連絡の存在を反映していると考えられている。左頭頂葉部分(白丸)における信号との相関性を計算した機能連絡性の皮質上の分布。左大脳半球(左列)と右大脳半球(右列)を、それぞれ外側(上)と内側(下)から見た画像。信号の強さが正に相関している領域を暖色系で、負に相関している領域を寒色系で示す。デフォルトモードとして知られる頭頂、側頭部、後頭葉内側部の活動を感度高く検出できた。

データはThe Brain Analysis Library of Spatial Maps and Atlases | Scene: Figure 7に公開予定。 - 右:前運動野(白丸)に投射している神経線維がどの領域の神経細胞に由来しているかを解析した図。左大脳半球を、それぞれ外側(左列)と内側(右列)から見た画像。拡散強調MRI画像による追跡技術を用いた結果(上段)は、神経トレーサー法を用いた顕微鏡技術による神経線維連絡性の結果(下段)と良く対応した。暖色系は連絡性の強い(前運動野に投射している細胞体が多い)領域、寒色系は連絡性の弱い(前運動野に投射している細胞体が少ない)領域、灰色は連絡がない(前運動野に投射している細胞体がない領域)を示す。

データはThe Brain Analysis Library of Spatial Maps and Atlases | Scene: Figure 7に公開。

今後の期待

ヒトのMRI研究では、米国コネクトームプロジェクト(HCP)[12]における健常人1,200人、英国バイオバンク(UK Biobank)[12]における健常人10万人、日本の戦略的国際脳科学研究推進プログラム(Brain/MINDS Beyond)[12]における健常・脳疾患患者の大規模脳データベースが、それぞれ構築されています。それらのヒト脳の大容量データと、本技術で得られるマカクサルのコネクトームデータを比較することで、霊長類の脳の機能・構築・連絡性の共通性と多様性の解明がさらに進むと期待できます。例として、ミエリンコントラストを可視化した「ミエリンマップ」の比較からは、一次運動野・一次感覚野・視覚野といった進化的に保存された領域ではミエリン密度が高く、ヒトに特徴的な高次機能の局在部位(頭頂・側頭・前頭連合野)では低いことを見いだしています注1)。

また、霊長類脳とヒト脳の機能・ネットワークの対応付けが可能になることで、霊長類動物モデルによる脳疾患の病態の理解や治療法の開発から、ヒト研究への応用の橋渡しがより高精度になると考えられます。開発したコイルは製品化され国内外の大学・研究機関に導入が始まっており、基礎と応用の両面での脳コネクトームの国際的研究の活性化が期待されます。

- 注1)Neurite imaging reveals microstructural variations in human cerebral cortical gray matter. Hikaru Fukutomi; Matthew F Glasser; Hui Zhang; Joonas A Autio; Timothy S Coalson; Tomohisa Okada; Kaori Togashi; David C Van Essen; Takuya Hayashi, NeuroImage, 2018

補足説明

- 1.マカクサル

マカク属(Macaca)に属するサルの総称。ニホンザル、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザルなどがある。 - 2.磁気共鳴画像法(MRI)、シーケンス

「磁気共鳴画像法」は、磁気とラジオ波、それに水素原子の動きを利用して、主に身体の解剖学的な情報を得る技術。水素原子には磁気に反応する性質があるため、磁場を作る装置の中で体にラジオ波を当てると、体内の水素原子が反応して信号を発する。その信号を捉えてコンピューターで解析し画像にする際の、磁場のかけ方やラジオ波の送受信などの一連の流れを「シーケンス」と呼ぶ。MRI はMagnetic Resonance Imagingの略。 - 3.連絡性、機能連絡性、構造連絡性

脳の異なる領域間の活動が正または負に相関することが観察された場合、それらの領域は機能的に連絡している(機能連絡性)と表現される。機能連絡性は、神経が解剖学的につながっていない(構造連絡性がない)領域間でも見られる。 - 4.コネクトーム

コネクトームは脳の全神経配線図を意味する造語で、接続を意味するconnectと、総体を意味する接尾語 omeをつなげたもの。世界各国でヒトコネクトームの解明に向けた研究が進められている。コネクトームはしばしば、対象とするスケールや観察手法の違いにより、ミクロスケール(ナノメートルレベル、電子顕微鏡)、メソスケール(マイクロメートルレベル、光学顕微鏡)、マクロスケール(ミリメートルレベル、非侵襲画像法)に分けられる。本研究で取り組んだのは、MRIによる脳構造や機能領域の解析から推定されるマクロスケールのコネクトームである。 - 5.ラジオ波受信コイル、コイルエレメント

「ラジオ波受信コイル」は、MRIにおいて生体内の微弱な信号(ラジオ波)を受信するためのアンテナ部分で、機能的MRIの画質に大きく影響を与える重要な部品。円形の形状を示すためコイルとも呼ばれる。2010年頃から、一つ一つの「コイルエレメント」を複数組み合わせて構成し、一つのアンテナ装置として用いることで、高速かつ高分解能の機能的MRI画像を収集できることが分かってきた。現在、国内でも大学病院などの多くのヒト頭部用高性能MRIは、32チャンネル受信コイルを採用している。当チームでは2005年より多チャンネル動物頭部用コイルの開発に着手し、今回世界で初めて24チャンネルを達成、本技術は日本の職人の手作業による製作技術に基づいている。 - 6.脳回

ヒトなどの大脳皮質は複雑に折り畳まれて、しわを形成している。しわの隆起した部分を脳回と呼び、くぼんでいる部分を脳溝と呼ぶ。外見からは脳回の領域が目立つが、MRIデータを活用すれば、「シワを伸ばして」脳回と脳溝含めた正確な皮質表面解析も可能となる。 - 7.ミエリンコントラスト

ミエリン(髄鞘)は神経細胞の軸索を取り囲んでいる物質である。ミエリンコントラストは、MRIのT1強調画像、T2強調画像から作成するコントラストマップ。ミエリンを含む大脳皮質内の脂質の量に依存したコントラストを呈するとして、ワシントン大学のGlasser、Van Essenらが最初に報告した。大脳皮質内においては、一次運動感覚野、一次視覚野、一次聴覚野、MT野などにおいて進化的に保たれる領域では、高いコントラストを呈すことがマカクサル、チンパンジー、マーモセット、マウスで分かってきており、脳の進化を調べるためのランドマーク(目印)と考えられている注2)。 - 8.陽電子放出断層撮影法(PET)

陽電子を放出する放射性核種をプローブとして、生体内のプローブ分布を非侵襲で生きたまま3次元画像を得る手法。PETはPositron Emission Tomographyの略。 - 9.デフォルトモードネットワーク

ワシントン大学のRaicleらが見いだした。何も思考せず、運動もしない安静状態において複数の脳部位が同期してよく活動することを、デフォルトモードネットワークと呼ぶ。自己認識や、記憶、意識、行動への準備などさまざまな認知機能の基本的役割を担うと考えられているが、げっ歯類や霊長類動物でも観察されることから哺乳動物に共通した脳神経システム機構とも考えられている。 - 10.拡散強調MRI画像

MRIのシーケンスの一種。水分子の拡散が生体内の構造の影響を受ける性質(拡散異方性)を利用し、脳内の線維構造(神経連絡)を画像化する手法。 - 11.神経線維、神経トレーサー法

神経細胞の突起のうち、最も長い突起(軸索)を「神経線維」と呼ぶ。脳神経回路は、それぞれの神経細胞が神経線維(軸索)を伸ばし、終末で特定の神経細胞の樹状突起にたどり着き、つながることで築かれる。したがって、神経線維の経路を追跡することはコネクトーム研究の基本である。従来用いられている細胞生物学的な観察手法が「神経トレーサー法」であり、神経細胞に色素を注入して軸索先端までの神経回路全体を観察する順行性トレーサー法と、逆に終末から色素を取り込ませて神経細胞までを観察する逆光性トレーサー法がある。 - 12.米国コネクトームプロジェクト(HCP)、英国バイオバンク(UK Biobank)、戦略的国際脳科学研究推進プログラム(Brain/MINDS Beyond)

世界各国でヒトコネクトームの解明に向けた研究が進められている。米国では、国立衛生研究所(NIH)が300組の双子を含む計1,200人の健康人のMRIデータを取得した。英国は、ゲノム情報のデータベースとして始められたバイオバンクへの参加者を対象に、MRI脳画像データベースを統合する計画が進められている。日本では、「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」が日本医療研究開発機構の事業として進められている。

国際共同研究グループ

理化学研究所 生命機能科学研究センター

脳コネクトミクスイメージング研究チーム

チームリーダー 林 拓也(はやし たくや)

研究員 ヨーナス・アウティオ(Joonas Autio)

ワシントン大学 医学校 神経科学講座

教授 デービッド・ヴァン エッセン(David Van Essen)

研究員 マシュー・グラッサー(Matthew Glasser)

オックスフォード大学 ウェルカム統合神経画像センター 機能的MRI画像センター

教授 スティーフェン・スミス(Stephen Smith)

リヨン大学・中国科学院神経研究所

教授 ヘンリー・ケネディ(Henry Kennedy)

研究支援

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)・戦略的国際脳科学研究推進プログラム(国際脳)、文部科学省新学術領域研究(研究領域提案型)「非線形発振現象を基盤としたヒューマンネイチャーの理解(領域代表者:南部篤)」による支援を受けて行われました。

原論文情報

- Joonas A. Autio, Matthew F. Glasser, Takayuki Ose, Chad J. Donahue, Matteo Bastiani, Masahiro Ohno, Yoshihiko Kawabata, Yuta Urushibata, Katsutoshi Murata, Kantaro Nishigori, Masataka Yamaguchi, Yuki Hori, Atsushi Yoshida, Yasuhiro Go, Timothy S. Coalson, Saad Jbabdi, Stamatios N. Sotiropoulos, Henry Kennedy, Stephen Smith, David C. Van Essen, Takuya Hayashi, "Towards HCP-Style Macaque Connectomes: 24-Channel 3T Multi-Array Coil, MRI Sequences and Preprocessing", NeuroImage, 10.1016/j.neuroimage.2020.116800

発表者

理化学研究所

生命機能科学研究センター 脳コネクトミクスイメージング研究チーム

チームリーダー 林 拓也(はやし たくや)

研究員 ヨーナス・アウティオ(Joonas Autio)

林 拓也

林 拓也

Joonas Autio

Joonas Autio

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム

産業利用に関するお問い合わせ

AMEDの事業に関すること

日本医療研究開発機構 戦略推進部 脳と心の研究課

Tel: 03-6870-2222

Email: brain-i [at] amed.go.jp