理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 代謝システム研究チームの多部田 弘光 基礎科学特別研究員、平井 優美 チームリーダー(名古屋大学 大学院生命農学研究科 客員教授)の研究チームは、植物に含まれる非タンパク性アミノ酸の一種である2-アミノピメリン酸が発根作用を持つことを発見しました。この機能性アミノ酸を与えることで、幅広い双子葉植物における発根の促進やバイオマス収量の増加が期待できます。

植物の成長や環境応答の制御は、収量増加を目指した汎用性が高い農業戦略であり、以前から盛んに研究が進められてきました。近年では、植物への添加によって乾燥耐性を強化したり、収量を増加させたりすることができるバイオスティミュラント[1]を活用する農業技術が注目を集めています。

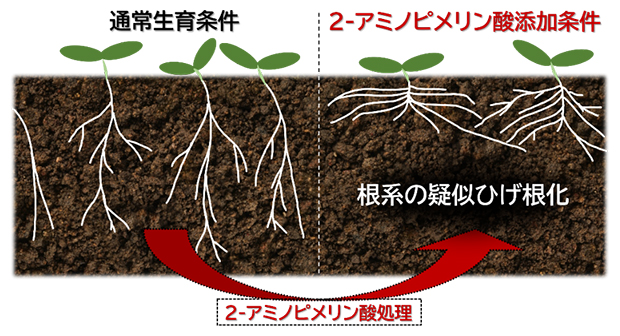

本研究では、添加実験をベースにした表現型解析の結果から、2-アミノピメリン酸が双子葉植物の根系[2]の形態変化に関与する機能性アミノ酸であることを発見しました。2-アミノピメリン酸は半世紀前にシダ植物から抽出された植物由来の代謝成分ですが、その生理機能は未解明でした。2-アミノピメリン酸を添加すると、植物の根系は「主根-側根系」から「疑似ひげ根」化します。ひげ根は、水分がふんだんにある環境において、効率よく栄養を取り込むことで、有利に成長できる根系です。そのため、2-アミノピメリン酸の活用は、水耕栽培や養液栽培における植物のポテンシャル向上につながると期待できます。

本研究は、科学雑誌『FEBS Letters』オンライン版(2024年5月24日付:日本時間5月24日)に掲載されました。

2-アミノピメリン酸による植物の発根促進効果

背景

細胞を形作る骨格や代謝反応を触媒する酵素は、ほとんどがタンパク質からできています。タンパク質を作るアミノ酸をタンパク性アミノ酸[3]といいます。近年の研究では、タンパク性アミノ酸には、タンパク質の合成材料としての役割以外にも、細胞内で機能的に働く機能性代謝産物としての役割があることが分かってきました注1)。特に、セリンやトレオニンなどの一部のタンパク性アミノ酸は、植物の発生制御に関わることが明らかになっています注2、3)。一方で、タンパク質の構成材料となっていない非タンパク性アミノ酸については、その機能の多くが解明されていません。

植物は生育する過程で、さまざまな機能を持つ代謝産物を合成しています。例えば、植物が合成しているオーキシンやサイトカイニンなどの植物ホルモン[4]は、植物の形作りの制御に欠かせない化合物です。根や葉、茎、花などの形態形成や、成長の制御には、これらの化合物が生体内で正しく合成され、機能を発揮することが必要です。

近年注目を集めるバイオスティミュラントの利用は、そのような機能を持つ化合物群を植物に添加して、植物の成長ポテンシャルを人為的に引き出す手法です。これは主にヨーロッパで提唱され、環境負荷の少ない次世代農業の要になると期待されています。植物の形作りや生育を調節する、新たな機能性化合物の発見は、これら分野全体の進歩に大きな影響を与える可能性があります。

- 注1)Kawade, K., Tabeta, H., Ferjani, A. and Hirai, M.Y. (2023) The Roles of Functional Amino Acids in Plant Growth. and Development. Plant Cell Physiol., DOI:10.1093/pcp/pcad071.

- 注2)2024年1月24日プレスリリース「アミノ酸セリンの隠された生理機能」

- 注3)Tabeta, H., Higashi, Y., Okazaki, Y., Toyooka, K., Wakazaki, M., Sato, M., Saito, K., Hirai, M.Y. and Ferjani, A. (2022) Skotomorphogenesis exploits threonine to promote hypocotyl elongation. Quantitative Plant Biology, DOI:10.1017/qpb.2022.19

研究手法と成果

本研究では、ナンゴクホウビシダというシダ植物の一種から抽出された代謝産物である2-アミノピメリン酸に着目し、生体内の機能を確認しました。2-アミノピメリン酸は、自然界ではタンパク質の材料に用いられない、非タンパク性アミノ酸の一種です。発見後半世紀近くが経ちますが、2-アミノピメリン酸の機能は一切分かっていませんでした。

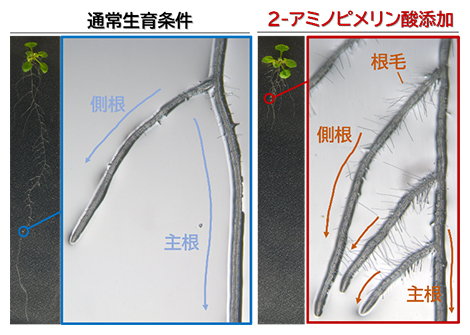

まず、シロイヌナズナ[5]に2-アミノピメリン酸を添加し、根への影響を確認しました。双子葉植物アブラナ科に属するシロイヌナズナは、通常は長い主根とそれに伴う複数の側根を形成します。このような「主根-側根系」の根系は、さまざまな双子葉植物で観察されます。一方で、2-アミノピメリン酸処理されたシロイヌナズナの根では、主根の伸長が抑えられ、側根の形成が促進されることで、根系が変化し、「疑似ひげ根」化していました。また、2-アミノピメリン酸処理された根では、水や栄養分の吸収に寄与する根毛の形成も促進されていました(図1)。

このような根系の変化は、コマツナやブロッコリーなどの野菜として消費されるアブラナ科植物をはじめ、マメ科やシソ科、キク科などの双子葉植物でも見られました。この結果から、2-アミノピメリン酸は幅広い双子葉植物の根系変化を促進する代謝産物であることが判明しました。

図1 2-アミノピメリン酸を添加した際の根の形態変化

通常生育条件(左)、2-アミノピメリン酸を添加した条件(右)におけるシロイヌナズナの根を顕微鏡観察した。通常生育条件と比べて、添加条件下では側根の発根が促進され、根毛も顕著に増加していた。

さらに、2-アミノピメリン酸が植物体全体の成長に与える効果を検証するために、コマツナの水耕栽培に対して添加実験を行いました。その結果、2-アミノピメリン酸を養液中に含む栽培条件では、地上部の生育も促進されました(図2左)。成長の程度を定量するために、収穫したコマツナの乾燥重量を計測したところ、添加条件下ではバイオマスが約1.7倍に増加していました(図2右)。これらの結果は、2-アミノピメリン酸が植物の生育増進に極めて有効なポテンシャルを持つことを示唆しています。

図2 2-アミノピメリン酸を添加した際の地上部の変化

- (左)通常生育条件と2-アミノピメリン酸を添加した条件における水耕栽培開始50日目のコマツナの比較写真。栽培開始14日目から、100マイクロモーラー(µM、M(モーラー)はmol/L(モル毎リットル))の2-アミノピメリン酸を添加した(写真右)。

- (右)左の写真と同じ条件で栽培したコマツナの、栽培開始50日目の地上部乾燥重量。2-アミノピメリン酸を添加した条件での地上部の生育は、通常生育条件より促進され、乾燥重量も有意に増大した(標本数4)。

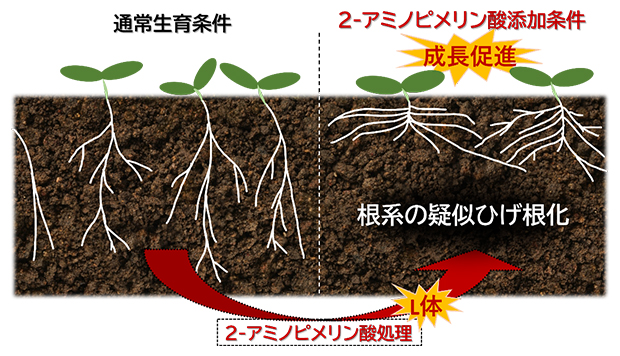

最後に、2-アミノピメリン酸の立体構造に着目しました。一般に、アミノ酸はL体とD体という、構造が鏡像の関係にある2種類の光学異性体[6]を持ちます。生体内における光学異性体の生理学的役割は大きく異なり、主なタンパク性アミノ酸はL体です。そこで、L体およびD体の2-アミノピメリン酸添加条件下でシロイヌナズナの応答を比較しました。その結果、発根促進の生理活性を持つのはL体であるL-2-アミノピメリン酸でした(図3)。

図3 2-アミノピメリン酸の作用の模式図

生理活性を持つL-2-アミノピメリン酸は、双子葉植物の根に働き、根系を主根-側根系から疑似ひげ根化させる。同時に地上部の成長促進作用も発揮する。

今後の期待

植物は、窒素などの栄養源を根から吸収して成長します。根系の形態は植物の成長に密接に関わるため、根系を人為的に操作する技術は、将来的に、いろいろな農作物や果樹の成長を制御する技術につながる可能性があります。本研究では、新たに、植物由来の代謝産物である2-アミノピメリン酸が双子葉植物の根系制御に関わる機能を持つことが明らかになりました。今後、2-アミノピメリン酸がどのように作用するのかを分子レベルで解明していくことで、広範な陸上植物の根系制御機構の解明につながると期待されます。

また、本研究ではタンパク質の構成材料となっていない非タンパク性アミノ酸にも生理活性があることを証明し、アミノ酸研究に新たな視点を加えました。この成果は、機能性アミノ酸の生合成や、その生理的意義の解明に重要な示唆を与えると考えられます。このような研究は、代謝産物を利用した、植物の巧みな生存戦略を知るヒントにもなり得ます。植物の生存戦略を巧みに活用することで、植物の生育速度を制御できる革新的な技術の開発につながることも期待されます。

今回の研究成果は、国際連合が定めた17項目の「持続可能な開発目標(SDGs)[7]」のうち「2.飢餓をゼロに」と「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」に貢献するものです。

補足説明

- 1.バイオスティミュラント

生理的な活性を持ち、植物の生育を助ける機能を持つ化合物全般。成長促進だけでなく、ストレス耐性を付与したり、栄養吸収効率を促進したりするのを目的として使用されることがある。持続可能な農業の手法として注目される。 - 2.根系

植物が地中に張り巡らせる根の形のこと。主に、主根-側根系とひげ根の2種類がある。主根-側根系は、多くの双子葉植物の根で観察される根系である。長い1本の主根と、主根より分岐する複数の側根から成る。地下深くまで根を張ることができるので、土壌中の奥底にある水分も活用することができる。そのため、地表の乾燥に耐性があるとされる。一方、ひげ根は、多くの単子葉植物の根で観察される根系である。地表付近に大量の短い根を張る。そのため、極端な乾燥には弱いとされる。一方で、表面積が多いため、水分や栄養が多い土地では有利に成長できる。 - 3.タンパク性アミノ酸

体作りに欠かせないタンパク質の材料として働く20種類のアミノ酸のこと。これらアミノ酸の組み合わせの多様性により、生物は多種多様な機能を持つタンパク質を生み出している。 - 4.植物ホルモン

植物体内で合成され、微量で環境応答や成長の制御に働く代謝産物のこと。現在では、1880年にダーウィンが発見したオーキシンや、1964年にリーサムらが単離したサイトカイニンなどの9種類が挙げられる。 - 5.シロイヌナズナ

被子植物のモデル生物として一般的なアブラナ科シロイヌナズナ属の一年草。植物の遺伝学的研究や分子生物学的研究においてよく利用される。 - 6.光学異性体

同じ分子組成を持ちながらも、光学的に異なる分子構造を持つ化合物。不斉炭素を中心に立体配置が異なっており、エナンチオマーとも呼ばれる。これらの異性体は、例えば右手と左手が立体的に重なり合わないように、構造が鏡合わせの関係にあり、光学的に異なる特性を持つ。 - 7.持続可能な開発目標(SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成され、世界的に積極的に取り組まれている(外務省ホームページから一部改変して転載)。

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業特別研究員奨励費「植物の葉器官のサイズ制御を司る内生代謝プログラムの解明(研究代表者:多部田弘光、20J20901)」、公益社団法人不二たん白研究振興財団「大豆根圏変化に資する新規成分の同定と生合成経路の探索(研究代表者:多部田弘光)」、科学技術振興機構(JST)革新的GX技術創出事業(GteX)「先端的植物バイオものづくり基盤の構築(チームリーダー:大熊盛也、JPMJGX23B0)」の助成を受けて行われました。

原論文情報

- Hiromitsu Tabeta, Masami Yokota Hirai, "L-2-Aminopimelic acid acts as an auxin mimic to induce lateral root formation across diverse plant species", FEBS Letters, 10.1002/1873-3468.14908

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター 代謝システム研究チーム

基礎科学特別研究員 多部田 弘光(タベタ・ヒロミツ)

チームリーダー 平井 優美(ヒライ・マサミ)

(名古屋大学 大学院生命農学研究科 客員教授)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム

東海国立大学機構 名古屋大学 広報課

Tel: 052-558-9735

Email: nu_research [at] t.mail.nagoya-u.ac.jp

※[at]は@に置き換えてください。