理化学研究所(理研)計算科学研究センターデータ同化研究チームの三好建正チームリーダー(開拓研究本部三好予測科学研究室主任研究員)、リャン・ジェンユウ特別研究員、慶應義塾大学法学部物理学教室の杉本憲彦教授の共同研究チームは、金星大気に初めてBred Vector[1]エネルギー方程式による解析手法を適用し、新たな運動メカニズムを発見しました。

本研究成果は、同手法を他のさまざまな惑星大気に適用する可能性を切り開き、惑星大気の運動メカニズムの解明に貢献すると期待されます。

金星は地球と大きさと質量が似ているため「姉妹星」と呼ばれていますが、その大気環境は地球とは著しく異なります。金星大気について理解することは、地球大気の理解にもつながり重要です。今回、共同研究チームは、コンピュータを使って金星大気をシミュレーション[2]し、二つのシミュレーションの差を使ったBred Vectorにより、低気圧の発生、発達などの現象に関わる金星大気中での位置エネルギーから運動エネルギーへの変換のメカニズムとその変換効率を明らかにしました。

本研究は、科学雑誌『Geophysical Research Letters』オンライン版(2月19日付:日本時間2月19日)に掲載されました。

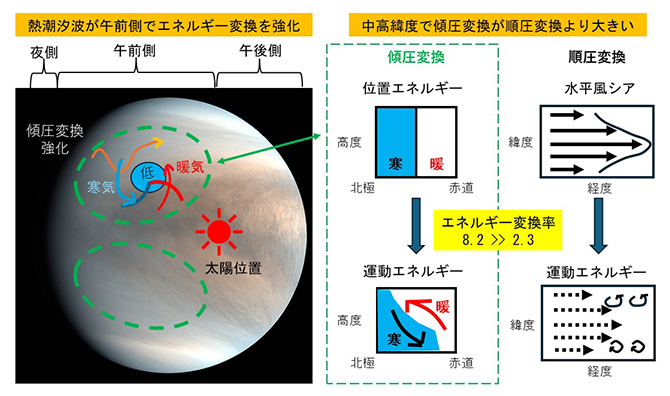

金星大気中のエネルギー変換の模式図(金星の画像提供:JAXA)

背景

金星は太陽系内で大きさと質量が最も地球に似た惑星のため、地球の姉妹星と呼ばれます。しかし、金星と地球は大気環境が大きく異なり、大気の運動も異なることが予想されます。金星大気について理解することは、地球の気象・気候についての理解を深めるためにも重要です。

地球の大気のほとんどは窒素と酸素から成り、大気大循環は、太陽からのエネルギーにより引き起こされます。地球の赤道付近の低緯度では太陽の高度が高く日差しが強く、北極や南極に近い高緯度では太陽の高度が低く日差しが弱くなります。すると、温められた低緯度の大気と、冷やされた高緯度の大気の間で熱の移動が起きて、これに伴う大気の流れが生じます。高緯度上空の冷たくて重い大気が低緯度側へ下降することで、大気の位置エネルギーが運動エネルギーに変換されて(傾圧変換[3])、3次元的な渦へと発達します(温帯低気圧の発生、発達)。

一方、金星は地球よりも太陽に近いことに加えて、大気のほとんどが二酸化炭素のため、温室効果により地表付近の温度は摂氏460度にもなります。また、金星は自転周期が約243日のため、太陽が一度南中してから再び南中するまでの時間である1太陽日(たいようじつ)が非常に長く、地面に対して太陽はほとんど動きません。そして、上空の大気は自転を追い越す「スーパーローテーション(超回転)[4]」と呼ばれる高速運動をしています。

金星の高度45~70kmには分厚い硫酸の雲があり、星全体を覆っているため、望遠鏡や金星を周回する探査機からの金星の観測は困難です。また、高温の大気は、大気に突入しての観測も阻みます。このような中、日本の金星探査機「あかつき[5]」は、2015年12月に金星周回軌道に到着し、金星特有の気象を明らかにしてきました注1~4)。それでも、地球に比べて観測が難しく、観測例が少ない金星では、数値シミュレーションによる研究が極めて重要です。

日本の研究者らは、「あかつき」が観測を始める前から、金星大気大循環の数値シミュレーションの計算プログラム「AFES-Venus[6]」の開発を進めてきました。その結果、「あかつき」が観測した雲の巨大な筋状構造を数値シミュレーションで再現し、「あかつき」の観測データと数値シミュレーションをつないでデータ同化[7]を実現するなど、世界初となるさまざまな研究成果注5~8)を挙げてきました。しかし、金星での大気大循環やそれを定量化する方法についてはまだ分かっておらず、金星大気でどのように太陽からのエネルギーが、星全体に輸送・変換されているのかは未解明でした。

そこで、共同研究チームは、金星での大気大循環の解明に挑みました。

- 注1)Fukuya, K., T. Imamura, M. Taguchi, T. Fukuhara, T. Kouyama, T. Horinouchi, J. Peralta, M. Futaguchi, T. Yamada, T. M. Sato, A. Yamazaki, S. Murakami, T. Satoh, M. Takagi, M. Nakamura, Unveiling of nightside cloud-top circulation of Venus atmosphere, Nature, 595, 511-515

- 注2)Horinouchi, T., Y.-Y. Hayashi, S. Watanabe, M Yamada, A. Yamazaki, T. Kouyama, M. Taguchi, T. Fukuhara, M. Takagi, K. Ogohara, S. Murakami, J. Peralta, S. S. Limaye, T. Imamura, M. Nakamura, T. M. Sato, T. Satoh, How waves and turbulence maintain the super-rotation of Venus' atmosphere, Science, 368, 405-409

- 注3)Horinouchi, T., S. Murakami, T. Satoh, J. Peralta, K. Ogohara, T. Kouyama, T. Imamura, H. Kashimura, S. S. Limaye, K. McGouldrick, M. Nakamura, T. M. Sato, K. Sugiyama, M. Takagi, S. Watanabe, M. Yamada, A. Yamazaki, E. F. Young, Equatorial jet in the lower to middle cloud layer of Venus revealed by Akatsuki, Nature Geoscience, 10, 646-651

- 注4)Fukuhara, T., M. Futaguchi, G. L. Hashimoto, T. Horinouchi, T. Imamura, N. Iwagami, T. Kouyama, S. Murakami, M. Nakamura, K. Ogohara, M. Sato, T. M. Sato, M. Suzuki, M. Taguchi, S. Takagi, M. Ueno, S. Watanabe, M. Yamada, A. Yamazaki, Large stationary gravity wave in the atmosphere of Venus, Nature Geoscience, 10, 85-88

- 注5)Fujisawa, Y., S. Murakami, N. Sugimoto, M. Takagi, T. Imamura, T. Horinouchi, G. L. Hashimoto, M. Ishiwatari, T. Enomoto, T. Miyoshi, H. Kashimura, Y.-Y. Hayashi, The first assimilation of Akatsuki single-layer winds and its validation with Venusian atmospheric waves excited by solar heating, Scientific Reports, 12, Article number: 14577

- 注6)Sugimoto, N., Y. Fujisawa, H. Kashimura, K. Noguchi, T. Kuroda, M. Takagi, Y.-Y. Hayashi, Generation of gravity waves from thermal tides in the Venus atmosphere, Nature Communications, 12, Article number: 3682

- 注7)Kashimura, H., N. Sugimoto, M. Takagi, Y. Matsuda, W. Ohfuchi, T. Enomoto, K. Nakajima, M. Ishiwatari, T. M. Sato, G. L. Hashimoto, T. Satoh, Y. O. Takahashi, Y.-Y. Hayashi, Planetary-scale streak structure reproduced in high-resolution simulations of the Venus atmosphere with a low-stability layer, Nature Communications, 10, Article number: 23

- 注8)Ando, H., N. Sugimoto, M. Takagi, H. Kashimura, T. Imamura, and Y. Matsuda, The puzzling Venusian polar atmospheric structure reproduced by a general circulation model, Nature Communications, 7, Article number: 10398

研究手法と成果

本研究では、AFES-Venusによる金星大気大循環の数値シミュレーションを実施し、二つのシミュレーションの差を使ったBred Vectorを用いて、金星大気中でのエネルギー変換を解析する新たな方程式(Bred Vectorエネルギー方程式)を導きました。

Bred Vectorエネルギー方程式を用いると、位置エネルギーから運動エネルギーへの変換メカニズムとその変換効率を明らかにできます。また、従来の地球の気象学で行われてきた、経度方向の平均とそこからのずれを用いることなく、緯度帯だけでなく経度方向にもエネルギー変換を調べることが可能です。

これまで金星大気では、スーパーローテーションの影響が大きいため、順圧変換[8]が主要と考えられてきました。

しかし、新たな方程式を用いて数値シミュレーション解析をした結果、金星大気の雲層の中高緯度では、位置エネルギーから運動エネルギーの変換をもたらす傾圧変換が大きく働いていることが分かり(図1a)、傾圧変換の重要性を初めて定量的に示すことに成功しました。また、太陽直下点を経度180度の位置に固定した座標系では、太陽とともに移動する熱潮汐波(ねつちょうせきは)[9]の構造によって、経度0度から180度までの午前側で南北の温度差が大きくなり、傾圧変換が強化されることを初めて明らかにしました(図1b)。AFES-Venusは過去に観測された金星大気の多様な現象を再現している点から、今回判明したエネルギー変換が実際の金星を模擬している可能性が高いと考えられます。

金星大気の雲層の中高緯度の傾圧変換は、地球の温帯低気圧が発達するメカニズムと同様のエネルギー変換であり、上記の金星大気特有の傾圧変換の強化メカニズムは地球の温帯低気圧の発達のしやすさと共通点があるため、今回の解析手法によって地球と金星の双方の大気循環の理解が進むと期待されます。

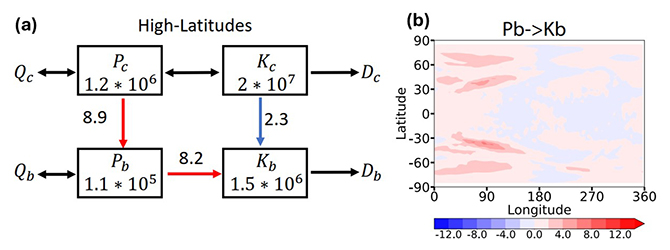

図1 高緯度のBred Vectorエネルギー変換と太陽固定座標での傾圧変換の水平面図

雲層高度での結果を示す。

- (a)標準実験とは、AFES-Venusによる金星大気大循環の数値シミュレーションによる二つの実験のうちの一つをいう。この二つの実験の差からBred Vectorをつくる。Pcは標準実験の位置エネルギー、Kcは標準実験の運動エネルギー、PbはBred Vectorの位置エネルギー、KbはBred Vectorの運動エネルギーを示す。赤矢印は傾圧変換、青矢印は順圧変換である。QcとQbは加熱、DcとDbは散逸を、標準実験とBred Vectorそれぞれについて表す。単位はエネルギーがJm-2、変換がWm-2。J:ジュール、W:ワット。

- (b)太陽直下点を経度180度の位置に固定した座標系で積算した傾圧変換(PbからKb、単位1010W)の緯度(Latitude)経度(Longitude)水平断面図。経度の0度-180度は午前側、180度-360度が午後側である。断面図の下のバーは傾圧変換の仕事率を表す。

今後の期待

本研究では、金星大気中でのエネルギー変換を解析する新たな方程式(Bred Vectorエネルギー方程式)を導き、AFES-Venusによるシミュレーションに初めて適用して解析しました。この新たな方程式は、金星大気大循環において経度方向へのエネルギー変換を定量的に調べることができる初めての方程式です。

本研究成果は、本手法を他のさまざまな惑星の大気大循環の解析への適用可能性を示しています。本手法を用いることで惑星大気の運動メカニズムの解明と、地球との比較についての研究の進展に大きく貢献することが期待されます。

今後は、金星探査機「あかつき」の紫外線画像を使うことで、今回の研究で注目している雲層上端の高度70km付近を観測することができることから、本研究で得られた傾圧変換の重要性が観測により実証されていくことが期待されます。また、「あかつき」の中間赤外画像を使うと、太陽光が当たらない夜側を含めた温度を観測することができます。これらの観測データを調べ、データ同化を実施することにより、より現実の金星大気中のエネルギー変換が明らかとなり、今後ますます金星大気の謎の解明が進むと期待されます。

補足説明

- 1.Bred Vector

標準実験となる数値シミュレーションに微小な擾乱(じょうらん)を与え、新たに数値シミュレーションを行い、標準実験との差が広がっていくような擾乱を抽出したもの。 - 2.シミュレーション

現象や挙動をコンピュータの中で模擬すること。これにより、気象の研究では、大気の物理法則に基づく運動方程式をコンピュータで計算し、風や気温などの大気状態の変動を調べることができる。地球では日々の天気予報や地球温暖化予測などに活用されている。 - 3.傾圧変換

南北の温度差による位置エネルギーの不安定(傾圧不安定)を解消しようとする3次元的な運動に伴うエネルギー変換。温帯低気圧や移動性高気圧の生成メカニズムとして、地球の中高緯度の気象において重要な役割を果たしている。 - 4.スーパーローテーション(超回転)

金星大気が自転速度をはるかに上回る速さで回転すること。その速さは高度とともに増大し、高度70kmで自転速度の60倍ほどの時速約360kmにもなる。 - 5.あかつき

日本の金星探査機。金星大気の謎を解明するために開発され、日本の惑星探査機として初めて地球以外の惑星を回る軌道に入ることに成功した。2010年5月に打ち上げられ、同年12月に金星の周回軌道投入に失敗し、金星に近い軌道で太陽を周回した。2015年12月に金星周回軌道への投入を再び試み、成功した。観測波長の異なる5台のカメラと電波掩蔽(えんぺい)観測用の超高安定発振器を搭載し、金星の大気を立体的に観測する。 - 6.AFES-Venus

金星大気全体の数値シミュレーションを実施するための計算プログラム。海洋研究開発機構に設置されている地球シミュレータの性能を最大限活用できるように最適化された、地球大気シミュレーション用の計算プログラムAFES(Atmospheric General Circulation Model For the Earth Simulator)を、金星大気用に改修したもの。大気大循環モデル(Atmospheric General Circulation Model)は、流体力学や熱力学の方程式を基に、大気の流れや温度・湿度の変化を計算する。数日から数年スケールの大気をシミュレーションし、気象・気候の予測を行う他、気象・気候のメカニズムや予測可能性の研究などに使われる。 - 7.データ同化

シミュレーションは現実世界をモデル化して行われるため、その結果と現実世界の間にはどうしてもずれが出てくる。そこで、シミュレーションを実際の観測データと突き合わせ、シミュレーションの軌道を修正して「確からしさ」を高めることが行われる。これを「データ同化」という。 - 8.順圧変換

水平方向の流れの速度差(シア)による不安定(順圧不安定)を解消しようとする2次元的な運動に伴うエネルギー変換。 - 9.熱潮汐波(ねつちょうせきは)

惑星の大気が太陽直下点付近で太陽光により加熱され、その加熱領域が大気から見て相対的に移動することによって大気中に励起される惑星規模の波。惑星の自転と逆方向に伝播し、自転と逆方向の角運動量を持つ。地球の大気は昼間熱せられ、夜間冷やされており、1日および半日周期の熱潮汐波が励起される。金星にも熱潮汐波が存在することが観測から分かっている。地球の潮汐は月の引力によって生み出されるもので、別物。

研究支援

本研究は、地球シミュレータ利用課題「AFESを用いた地球型惑星の大気大循環シミュレーション(課題責任者:杉本憲彦)」の一環として実施しました。また、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(S)「あかつきデータ同化が明らかにする金星大気循環の全貌(研究代表者:林祥介、研究分担者:三好建正、杉本憲彦、19H05605)」「波と対流が形作る金星大気大循環:地表から超高層大気まで(研究代表者:今村剛、研究分担者:三好建正、杉本憲彦、24H00021)」、同基盤研究(B)「金星の気候とスーパーローテーションの変動の要因解明(研究代表者:杉本憲彦、23H01249)」、同基盤研究(A)「雲化学GCMと観測による金星大気スーパーローテーションの維持メカニズムの解明(研究代表者:高木征弘、研究分担者:杉本憲彦、23H00150)」、計算科学振興財団(FOCUS)研究教育拠点(COE)形成推進事業「異なる時間スケールを考慮したレジリエント社会形成に資する計算科学研究(研究代表者:大石哲、研究分担者:三好建正)」、宇宙航空研究開発機構(JAXA)第3回地球観測研究公募「雲・降水・海洋の衛星データ同化の高度化と応用(研究代表者:三好建正)」、RIKEN Pioneering Project「Prediction for Science(研究代表者:三好建正)」、科学技術振興機構(JST)国際的な科学技術共同研究などの推進(SATREPS)「気象災害に脆弱な人口密集地域のための数値天気予報と防災情報提供システムのプロジェクト(研究代表者:三好建正、JPMJSA2109)」の助成を受けて行われました。

原論文情報

- Jianyu Liang, Norihiko Sugimoto, and Takemasa Miyoshi, "Unveiling Energy Conversions of the Venus Atmosphere by the Bred Vectors", Geophysical Research Letters, 10.1029/2024GL112663

発表者

理化学研究所

計算科学研究センター データ同化研究チーム

チームリーダー 三好 建正(ミヨシ・タケマサ)

(開拓研究本部 三好予測科学研究室 主任研究員)

特別研究員 リャン・ジェンユウ(Liang Jianyu)

慶應義塾大学 法学部物理学教室

教授 杉本 憲彦(スギモト・ノリヒコ)

三好 建正

三好 建正

リャン・ジェンユウ

リャン・ジェンユウ

杉本 憲彦

杉本 憲彦

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム

慶應義塾 広報室

Tel: 03-5427-1541

Email: m-pr [at] adst.keio.ac.jp

※[at]は@に置き換えてください。