理化学研究所(理研)開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室(研究当時)の伊藤 嘉浩 主任研究員(研究当時、現 光量子工学研究センター 先端レーザー加工研究チーム 客員主管研究員)、創発物性科学研究センター 創発生体工学材料研究チーム(研究当時)の秋元 淳 研究員(研究当時、現 光量子工学研究センター 先端レーザー加工研究チーム 客員研究員)らの共同研究グループは、理研が基本コンセプトを開発し、日本ケミファ株式会社が実用化した特異的IgE抗体[1]測定キット「ドロップスクリーンST-1®[2](以下「ドロップスクリーン」)」を用い、小児アレルギー診療における多項目検査の有用性を調べ、アレルゲンの種類や患者の感作(かんさ)[3]状態において類型パターンがあることを見いだしました。

本研究成果は、原因アレルゲンを多項目で同時に検査して、感作状態の類型パターンを明らかにすることにより、感作状態からつながる可能性のあるアレルギー疾患の予測など、新たなアレルギー診療に貢献することが期待されます。

今回、共同研究グループは、ドロップスクリーンと、単項目検査で一般的に用いられている従来法の両測定値の相関性を評価し、測定値の一致率が高いことを明らかにしました。多項目測定法のドロップスクリーンは、感度と精度が高い従来の単項目測定法と同等の性能を持つことを示しました。さらに、ドロップスクリーンの測定値についてクラスター分析[4]を行い、アレルゲンの種類では九つのクラスターに、患者の感作状態では五つのクラスターにそれぞれ分類できました。

本研究は、日本アレルギー学会誌の『アレルギー』(2025年4月10日付)に掲載されました。

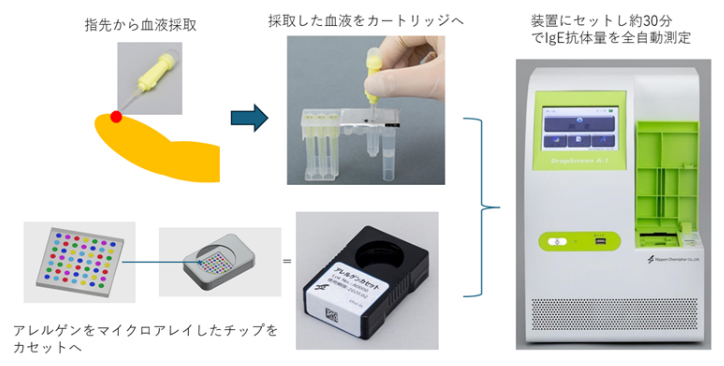

理研が基本コンセプトを開発、日本ケミファが実用化したアレルギー多項目同時検査システム

背景

アレルギー疾患の診療では、問診に加えて血液検査や皮膚テストなどのアレルギー検査を行い、原因アレルゲンを特定することで、症状を抑えるための治療を行います。血液検査では、特定のアレルゲンに感作され反応する「特異的IgE抗体」、アレルギー反応を引き起こす特異的IgE抗体量を調べることで、アレルギーの原因となる物質を特定します。

アレルギーの血液検査方法には、単項目測定法と多項目測定法の2種類があります。単項目測定法は、検査結果の感度と精度が高く、アレルギー診断で使用が奨励されています。一方、多項目測定法は、あらかじめ決められたアレルゲン項目(約30項目)を同時に検査できる利点があります。しかし、中小の医療機関では、いずれの測定法でも採取した血液を検査センターに送り、検査センターで血液を検査するため、血液を採取してから検査結果を得るために数日かかっていました。

伊藤主任研究員は、生体由来の物質などの有機化合物であれば何でも基板に固定化できる「何でも固定化法注1、2)」を考案しました。その固定化法を用いて、さまざまなアレルゲンをタンパク質チップとして基板に固定化し、かつそれらに対する特異的IgE抗体量を同時に測定できる特異的IgE抗体測定キット「ドロップスクリーン」を日本ケミファとともに開発しました注3)。

ドロップスクリーンは、指先から採血するわずかな血液量で、多項目のアレルゲン(抗原)に対する特異的IgE抗体を同時に測定することができる上、中小の医療機関でも現場で直ちに検査結果を得ることができます。血液中のポリクローナル抗体[5]を高効率で定量的に検出することも可能です。この技術はアレルゲンコンポーネント[6]に対する多項目抗体量測定も可能であり、新たなアレルギー検査としての有用性が期待されています。

- 注1)Yoshihiro Ito, Nozomi Moritsugu, Takahisa Matsue, Kiyomi Mitsukoshi, Hiroto Ayame, Norihiro Ookouchi, Hideshi Hattori, Hideo Tashiro, Sakura Sato, and Motohiro Ebisawa, "An automated multiplex specific IgE assay system using a photoimmobilized microarray", J. Biotechnol., 161, 414- 421 (2012)

- 注2)2022年8月2日お知らせ「新型コロナウイルス変異株の抗体量を8分で自動定量」

- 注3)2019年10月23日お知らせ「血液1滴からその場で41種類のアレルギー検査ができるシステムの開発」

研究手法と成果

共同研究グループは、単項目測定法の従来法とドロップスクリーンの相関性を評価し、小児アレルギー診療における多項目検査の有用性を調べました。

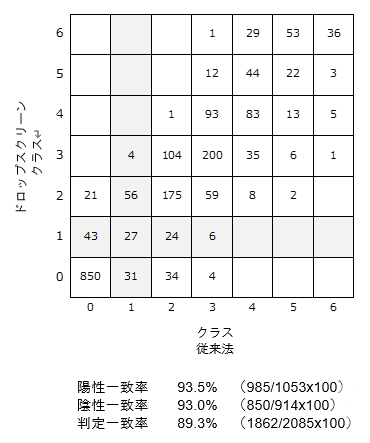

国立病院機構相模原病院アレルギー科外来を受診した3歳未満の乳幼児(244人)の血清を用いて、ドロップスクリーンと従来法により特異的IgE抗体量を測定しました。そして、測定値に基づいて七つのクラスに分け、クラスごとにドロップスクリーンと従来法のクラス一致率[7]を求めた結果、陽性一致率、陰性一致率、全体の判定一致率は、おのおの、93.5%、93.0%、89.3%でした(図1)。これらの一致率は、これまで報告されている特異的IgE抗体検査法を比較した一致率と比べても高く、ドロップスクリーンが従来の単項目測定法と同様の感度と精度で特異的IgE抗体量を測定できることが分かりました。

図1 全ての検査結果についての従来法とドロップスクリーンの比較

アレルゲン(スギ、ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ブタクサ、オオアワガエリ、カモガヤ、シラカンバ、イヌ皮屑(ひせつ)、ネコ皮屑、ハウスダスト、卵白、オボムコイド(卵アレルギーを起こす成分の一つ)、小麦、ピーナッツ、牛乳、カニ、エビ、サバ、サケ、マグロ、豚肉、牛肉、鶏肉、バナナ、キウイ、トマト、ダイズ、ソバ、ゴマ)に対するIgE抗体量を従来法とドロップスクリーンで測定し、IgE抗体の量に基づいて七つのクラスに分けた。

七つのクラスは、0、1(0.34U/mL以下)、2(0.35U/mL以上)、3(0.70U/mL以上)、4(3.50U/mL以上)、5(17.5U/mL)、6(50.0U/mL以上)。UはUnitの略。クラス0は陰性、クラス1は偽陽性(グレー)、クラス2以上は陽性として、陽性一致率、陰性一致率、判定一致率を求めた。

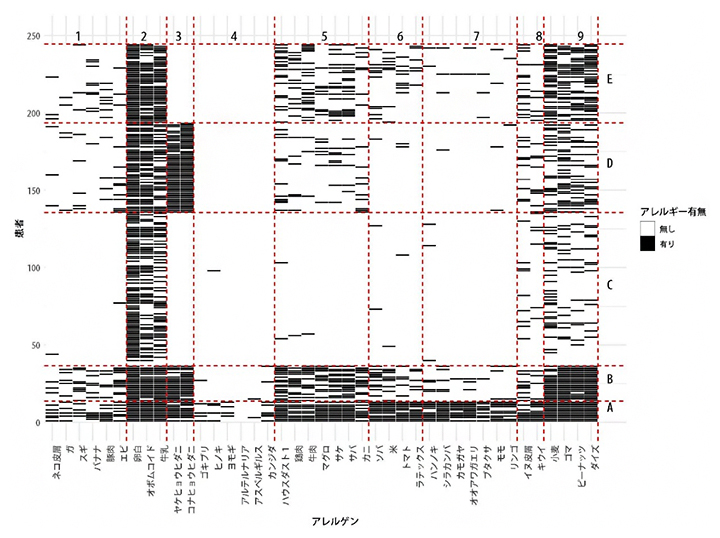

次に、ドロップスクリーンで測定した特異的IgE抗体量を用いて非階層クラスター分析[4]を行った結果、適正に対象者の感作状態のパターンを分類できていました(図2)。

図2 患者のアレルゲンに対する非階層クラスター解析

患者とアレルゲンの2軸を同時にクラスタリングする方法を用いた。ドロップスクリーンの測定値は、IgE抗体量に応じて0~6まで7段階のクラスに分類した。クラス2以上は感作あり、クラス2未満は感作なしとして2値化した。クラスター数は、患者軸、アレルゲン軸、それぞれの数を変えて実施して最適分割数を求めた。

横軸は左から右にアレルゲンの種類について1~9と番号を付した。縦軸は下から上に患者についてクラスターA~Eと付した。

陽性患者(クラス2以上)を感作ありとして「-」(濃い黒線)とした。アレルゲン軸で九つ、患者軸で五つのクラスターに分類できることが見いだされた。

本研究のクラスター分析の結果について、クラスター間の関連性をフィッシャー(Fisher)の正確確率検定[8]により解析して検証しました。クラスター間の関連性は、偶然の一致を統計的に表す有意確率が9.999x10-5と非常に低く、有意なクラスター形成であることを確認できました。この結果、アレルゲン軸のクラスター2(卵白、オボムコイド[9]、牛乳)はどの患者軸クラスターでも高い感作率でした。またアレルゲン軸のクラスター3(ダニ類)は特定の患者軸クラスターA、B、Dでのみ高い感作率を示しました。

食物および吸入抗原[10]への感作は年齢により異なることが知られています。本研究の対象年齢は3歳未満と低いため、アレルギー疾患、特に食物アレルギーとアトピー性皮膚炎を合併する患者が多くなっています。そのため、卵白、オボムコイド、牛乳へ高い感作率が多くの患者で見られたと考えられます。

本研究成果から、多項目検査をすることでアレルゲンの種類や患者の感作状態をパターン分類できることが示されました。

今後の期待

本研究では、ドロップスクリーンが、感度と精度が高い単項目測定法と同等の性能で特異的IgE抗体量を測定することができることが分かりました。また、ドロップスクリーンで測定した特異的IgE抗体量をクラスター分析することにより、アレルゲンや患者に一定の感作パターンがあり、多項目検査をすることで患者の感作状態をパターン分類できることが示されました。

さらに、ドロップスクリーンなどによる多項目同時測定のデータが蓄積されていけば、より精度が高い感作パターンが見いだされる可能性があります。

今後、患者の感作状態をパターン分類することで、アレルギー疾患の進行状況や症状を予測できるようになることが期待されます。その予測によってアレルギー症状が悪化する前に治療を開始することが可能となるかもしれません。

補足説明

- 1.IgE抗体

免疫反応に関与する抗体は構造の違いによりIgG、IgA、IgM、IgD、IgEの5種類の免疫グロブリンに分類され、IgE抗体は肥満細胞に結合してアレルギー反応を引き起こすことが知られる。 - 2.ドロップスクリーンST-1®

2020年2月から日本で保険収載体外診断薬として販売された検査法で、指先からの20マイクロリットル(μL、1μLは100万分の1リットル)の全血で、41種類のアレルゲンに対する特異的IgE抗体量を診察室やベッドサイドで、30分で測定できるという特徴を持つ。理研で開発された光固定化法「何でも固定化法」を用いたマイクロアレイ・チップ方式を採用。この方式は新型コロナ変異体への短時間抗体分析にも応用されている。 - 3.感作(かんさ)

繰り返される刺激によって、それに対しての反応が徐々に増大していくプロセス。しばしば、反復刺激であるというだけではなく、刺激のグループ全体に対しての応答強化として特徴付けられる。アレルギーの場合、原因となる食物、花粉、ダニなどが体の中に入ると異物と見なして排除しようとする免疫機能が働き、IgE抗体が作られる。この状態を「感作」という。いったん感作が成立した後に、再度アレルゲンが体内に入ると、IgE抗体が結合し、アレルギー症状を引き起こす。 - 4.クラスター分析、非階層クラスター分析

クラスター分析とは、特徴が異なる混ざり合ったデータから似た特徴の対象データを集めてグループ(クラスター)に分ける手法。非階層クラスター分析とは、あらかじめクラスター数を決めてからデータをグループ化する。計算量が少ないため、ビッグデータ解析にも適する。 - 5.ポリクローナル抗体

特定の抗原に対して複数の異なるB細胞クローンから産生され、抗原上の抗原決定基それぞれに対して異なる抗体の混合物。 - 6.アレルゲンコンポーネント

粗抽出アレルゲン(粗抗原)に含まれる多種タンパク質のうち、アレルゲン由来生物に特異的なタンパク質、重篤な症状に関連するタンパク質、他のアレルゲンと交差性を有するタンパク質などのこと。例えば、牛乳のアレルゲンコンポーネントはカゼイン、α-ラクトアルブミン、β-ラクトグロブリンなどのタンパク質が知られている。粗抽出アレルゲンとは、アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)そのものを原料とした試薬のこと。 - 7.クラス一致率

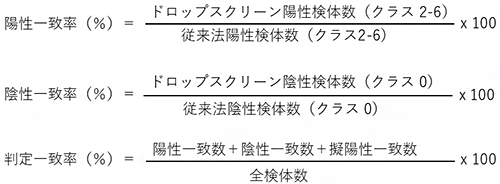

検査法ごとの相関を示す指標で、以下の式によって求められる。

- 8.フィッシャー(Fisher)の正確確率検定

カテゴリー(ここではクラスター)間の関連性を検証するための統計的手法で、得られた有意確率p値を用いて統計的仮説を評価する。一般的に、有意確率が特定の水準(例えば0.05)を下回る場合、二つのカテゴリー変数間には有意な関連性があるとされる。 - 9.オボムコイド

卵アレルギーを起こす成分の一つで、卵白に含まれる耐熱性タンパク質。 - 10.吸入抗原

呼吸によって体内に入るアレルギーの原因となる物質のこと。代表例は、ハウスダスト、ダニなどのホコリ成分、シラカバ、ヨモギなどの花粉、ペットのふけ、カビなど。

共同研究グループ

理化学研究所

開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室(研究当時)

主任研究員(研究当時)伊藤 嘉浩(イトウ・ヨシヒロ)

(創発物性科学研究センター 創発生体工学材料研究チーム(研究当時)チームリーダー(研究当時)、現 名誉研究員、現 光量子工学研究センター 先端レーザー加工研究チーム 客員主管研究員)

創発物性科学研究センター 創発生体工学材料研究チーム(研究当時)

研究員(研究当時) 秋元 淳(アキモト・ジュン)

(現 光量子工学研究センター 先端レーザー加工研究チーム 客員研究員)

研究パートタイマーⅠ(研究当時)小布施 聖(オブセ・セイ)

(現 創発物性科学研究センター 創発ソフトマター機能研究グループ 研究パートタイマーⅠ)

国立病院機構相模原病院 臨床研究センター アレルギー性疾患研究部

客員研究員 大竹 直人(オオタケ・ナオト)

部長 佐藤 さくら(サトウ・サクラ)

国立病院機構相模原病院 臨床研究センター

センター長 海老 澤元宏(エビサワ・モトヒロ)

株式会社ダイナコム

開発部 小川 佑人(オガワ・ユウト)

代表取締役社長 三浦 順一郎(ミウラ・ジュンイチロウ)

会長 藤宮 仁(フジミヤ・ヒトシ)

研究支援

本研究は、埼玉県AIを活用した機器等・実証補助金(令和2年度)「AI機能を搭載した多項目バイオチップ検査システムの開発(研究代表者:秋元淳)」の助成を受けて行われました。

原論文情報

- 伊藤嘉浩、秋元淳、大竹直人、小布施聖、小川佑人、三浦順一郎、藤宮仁、佐藤さくら、海老澤元宏, "小児アレルギー疾患における多項目アレルギー検査ドロップスクリーンの活用に関する検討", アレルギー 第74巻第2号(2025年4月10日)

発表者

理化学研究所

開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室(研究当時)

主任研究員(研究当時)伊藤 嘉浩(イトウ・ヨシヒロ)

(現 光量子工学研究センター 先端レーザー加工研究チーム 客員主管研究員)

創発物性科学研究センター 創発生体工学材料研究チーム(研究当時)

研究員(研究当時)秋元 淳(アキモト・ジュン)

(現 光量子工学研究センター 先端レーザー加工研究チーム 客員研究員)

発表者のコメント

多項目同時検査とバイオインフォマティクスで、AIによる疾患予測が可能になることを期待しています(伊藤 嘉浩)。

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム