理化学研究所(理研)光量子工学研究センター テラヘルツイメージング研究チームの保科 宏道 上級研究員はテラヘルツ(THz、1THzは10の12乗ヘルツ)[1]照射が細胞膜の相転移[2]を誘起する現象を発見しました。

本研究成果は、今後のTHz周波数利用の安全性評価や、THz波のバイオ・医薬応用に貢献すると期待されます。

保科上級研究員は、THz波の生体影響のメカニズムを解明するため、THz波照射下の細胞膜を対象に、細胞膜分子の拡散係数の測定や、脂質二重膜[3]の相状態の観測を行いました。その結果、0.1~0.3THzのTHz波の照射が、細胞膜を構成する脂質二重膜を秩序相[4]から無秩序相[4]へと「融かす」作用があることや、細胞膜の拡散速度が速くなることを発見しました。

本研究は、科学雑誌『Scientific Reports』オンライン版(4月29日付)に掲載されました。

背景

THz波はマイクロ波やミリ波よりも高周波数の電磁波であり、次世代無線通信(6G)などの産業利用が期待されています。また、最近では高強度なTHz波光源の小型化・低価格化が進み、さまざまな分野での応用が探索されています。そのような状況で、THz波の生理作用の理解は、安全基準の確立や、新しい医療技術開発のためにも重要です。これまで多くの研究者が生細胞にTHz波を照射し、THz波が誘起する生命現象を研究してきました。

従来、THz波が細胞に吸収されても、細胞を温める作用しかないと考えられており、THz波の生体への照射影響は「温熱効果」のみといわれてきました。しかし最近の研究注1、2)によって、細胞種によっては温熱効果では説明のつかない「非熱効果」を示すことが明らかになっています。

本研究では、THz波を細胞膜に照射した際の非熱効果の解明に挑みました。細胞膜分子の拡散係数の測定や、脂質二重膜の相状態の観測によって、THz波照射の非熱効果が「なぜ」存在し、「どのように」生体機能に影響を与えるのか、分子スケールからメカニズムの解明を試みました。

- 注1)Yamazaki, S. et al. Actin polymerization is activated by Terahertz irradiation. Sci. Rep. 8, 9990 (2018).

- 注2)Yamazaki, S. et al. THz irradiation inhibits cell division by affecting actin dynamics. PLoS ONE 16, e0248381 (2021).

研究手法と成果

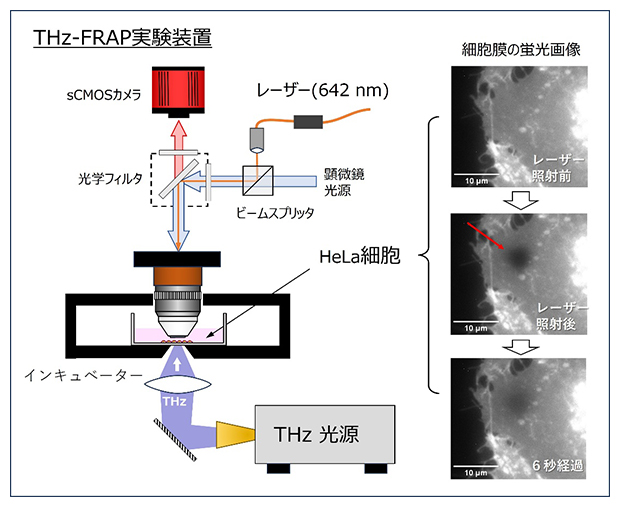

本研究では、THz波を照射しながら生細胞の光退色後蛍光回復(FRAP)法[5]によって観察・測定可能なTHz-FRAP蛍光顕微鏡[6]を開発しました(図1)。

開発した蛍光顕微鏡では、まず、蛍光染色した細胞膜の一部をレーザーで退色[7]させます。退色した蛍光分子は、時間とともに細胞膜内を拡散するため、レーザーが照射された部位の蛍光強度を観測すると、その回復速度から細胞膜分子の拡散係数が分かります(FRAP法)。THz波を照射したときと照射していないときの拡散係数の違いを、温度上昇の効果を補正しながら厳密に比較すると、THz波が細胞膜の分子拡散に与える影響が明らかになります。

本研究では、開発した実験装置を用いて、HeLa細胞[8]のTHz-FRAP実験を行いました。THz波照射時と非照射時の拡散係数の比較から、HeLa細胞の細胞膜を構成する脂質分子のダイナミクスが、THz波の照射によって、どのように変化するかを観察することができます。

図1 THz‐FRAP実験

- (左)開発したTHz-FRAP実験装置の概要図。FRAP法では、レーザー光の照射により、細胞膜の蛍光分子の一部を退色させる。レーザー光照射の後、時間の経過とともに細胞膜の蛍光分子が拡散し、退色した部位の蛍光輝度が回復する。蛍光輝度の回復速度から細胞膜の蛍光分子の拡散係数を求める。本研究では生細胞にTHz波を照射しながらFRAP法での測定ができるように装置を開発した。

- (右)HeLa細胞の細胞膜の蛍光画像。細胞膜の一部(赤矢印)にレーザー光を照射し退色させた(中段)。時間経過とともに退色した部位の蛍光輝度が回復している(下段)。

表1は実験に使用したTHz波光源の一覧です。0.1~0.5THzの半導体連続波THz波光源を用いてTHz波の照射を行いました。照射時には試料の温度が上昇しますが、極微細な熱電対を用いて温度上昇を正確に補正し、THz波照射の非熱効果のみを抽出しました。

![]() 左右にスクロールできます

左右にスクロールできます

| 周波数(THz) | 出力(mW) | 照射強度(mW/cm2) | 試料温度上昇(℃) |

|---|---|---|---|

| 0.10 | 45 | 89 | 2.5-3.0 |

| 0.29 | 30 | 65 | 2.3-2.6 |

| 0.48 | 12 | 20 | 2.4-2.8 |

表1 THz波光源と照射強度

半導体連続波THz波光源を用いてTHz波照射実験を実施した。照射時の試料温度の上昇を極微細熱電対を用いて測定し、温度上昇による効果(温熱効果)を補正した。

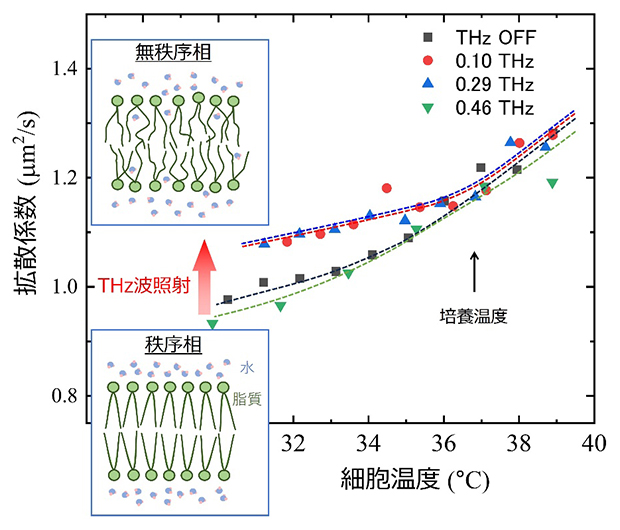

図2にFRAP法で測定した拡散係数の温度変化を示します。細胞の培養温度より低温では、細胞膜を構成する脂質二重膜に秩序相が増えることが知られています。THz波を照射していない時は、低温になるにつれて拡散係数が減少していますが、これは細胞膜秩序化の結果であると考えられます。一方、0.10THzと0.29THzのTHz波を照射すると、低温域で拡散係数が増加しました。これは、低温で秩序化した細胞膜の脂質二重膜がTHz波によって無秩序化していることを示唆しています。

図2 細胞膜の拡散係数の温度変化

FRAP法で測定した拡散係数の温度変化。各測定条件で100~200個の細胞をFRAP測定し、得られた拡散係数の平均値を示した(THz波照射による温度上昇の効果は補正済み)。細胞の培養温度(37℃付近)より低温域では、細胞膜に秩序相が増えることが知られており、低温での拡散係数の減少は、細胞膜の秩序化によると考えられる。しかし、0.10THzと0.29THzを照射した際に低温域で拡散係数が増加した。これは、低温で秩序化した細胞膜がTHz波によって無秩序化していることを示唆している。

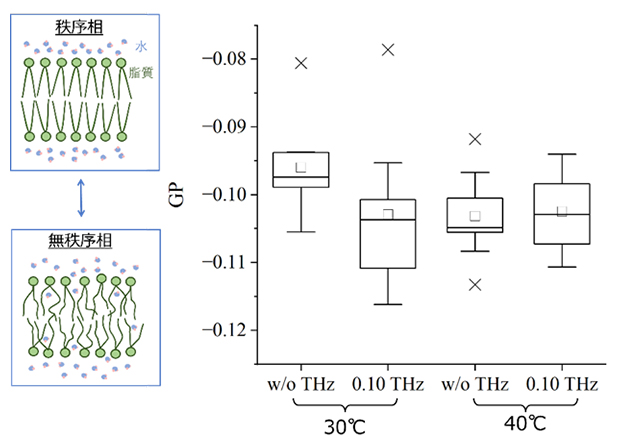

次に、THz波の照射が細胞膜の相変化を誘起していることを実証するために、Laurdan蛍光色素を用いて相状態を測定しました。Laurdan蛍光色素は脂質二重膜に取り込まれますが、秩序相と無秩序相で、その蛍光波長が変化することが知られています。秩序相からの蛍光(中心波長440ナノメートル(nm、1nmは10の-9乗メートル))の輝度と無秩序相からの蛍光(中心波長490nm)の輝度の強度比をGPという指数で評価することが一般的です。そこで、Laurdan蛍光色素で染色したHeLa細胞の蛍光輝度を2波長で測定し、THz波照射によるGPの変化を観測しました。

図3は低温(30℃)と高温(40℃)で、THz波(0.10THz)照射時と非照射時に測定されたGPの値です。THz波を照射しないときは、低温での細胞膜の秩序化を反映してGPが上昇しています。一方、0.10THzを照射するとGPの上昇が観測されていません。これは、THz波の照射が細胞膜の無秩序化を誘起している直接的な証拠となります。

図3 Laurdan蛍光色素で求められた細胞膜の相状態

Laurdan蛍光色素の強度比から得られた指数(GP)。GPが大きいほど細胞膜が秩序化している。低温(30℃)と高温(40℃)で、THz波(0.10THz)照射時と非照射時の相変化を比較した。THz波を照射しない場合は、低温で細胞膜が秩序化するためにGPが上昇したが、0.10THzを照射するとGPの上昇が観測されず、細胞膜が無秩序化していることが分かった。箱ひげ図は外れ値を除いた最大値、最小値、および四分位を示し、□は平均値を示す。

細胞膜の無秩序化には、水分子が関わっていることが知られています。また、0.1THz付近の電磁波が生体分子近傍の結合水の運動を励起することも、最近の研究注3)で分かってきました。今回の実験で観測された現象は、THz波が細胞膜を構成する脂質分子だけでなく、その近傍の水分子のダイナミクスに影響を与えた結果であるとも考えられます。

- 注3)Sugiyama, J. et al. Nonthermal acceleration of protein hydration by sub-terahertz irradiation. Nat. Commun. 14, 2825 (2023).

今後の期待

本研究によって、低温で秩序化した細胞膜をTHz波が「融かし」、無秩序相を増やす効果があることが分かりました。このような作用は細胞のさまざまな機能に影響を与える可能性があります。THz波照射による細胞機能のコントロールが実現すれば、医療や製薬から農業に至るまで、幅広い産業での応用可能性が期待できます。

一方、細胞機能は多様な現象が複雑に絡み合って発現します。今回の分子ダイナミクス変化の発見は第一歩に過ぎず、具体的にどのような細胞機能が発現し、どのように制御可能かを解明するためには、さらに時間をかけて慎重に研究を進める必要があります。

補足説明

- 1.テラヘルツ(THz、1THzは10の12乗ヘルツ)波

周波数10の12乗ヘルツ付近の電磁波。最近になって安価な光源が開発され、次世代高速無線通信への利用が提案されている。 - 2.相転移

同一物質でも温度や圧力で異なる状態になることを「相」といい、ある相から異なる相へと転移する現象を相転移という。例えば、水と氷は同じ分子でも異なる相であり、氷が解けて水になる現象は相転移である。 - 3.脂質二重膜

極性を持ったリン脂質が2層になった膜。細胞膜の基本構造。 - 4.秩序相、無秩序相

秩序相とは、分子が規則性を持って並んでいる相で、結晶や液晶などがある。無秩序相とは、分子がランダムに並んでいる相で、アモルファスやゴムなどがある。 - 5.光退色後蛍光回復(FRAP)法

蛍光分子が存在する領域に強い光を照射してその部分を退色させ、その後の蛍光の回復を観察する方法。蛍光物質の拡散定数や特定部位への取り込み速度を定量的に評価することができる。FRAPは Fluorescence Recovery After Photobleachingの略。 - 6.蛍光顕微鏡

紫外線を照射して、蛍光分子で標識した試料の発光を観察する顕微鏡。 - 7.退色

蛍光分子に強い紫外線を照射すると、分子が劣化して蛍光を出さなくなる現象。 - 8.HeLa細胞

ヒト由来のがん細胞。高い増殖能を持ち培養下で細胞分裂を繰り返すため、幅広い分野で研究材料とされる。

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(B)「テラヘルツ光生体作用のメカニズム解明:フレーリッヒ凝縮の実験的検証(研究代表者:保科宏道)」、同挑戦的研究(萌芽)「テラヘルツ衝撃波による細胞制御技術の創出(研究代表者:保科宏道)」による助成を受けて行われました。

原論文情報

- Hiromichi Hoshina, "Order-disorder phase transition of cell membrane induced by THz irradiation", Scientific Reports, 10.1038/s41598-025-99475-x

発表者

理化学研究所

光量子工学研究センター テラヘルツイメージング研究チーム

上級研究員 保科 宏道(ホシナ・ヒロミチ)

発表者のコメント

テラヘルツ波が人の健康に与える影響について、今後さらなる研究が必要だと考えています。ちなみに、世の中に出回っている「テラヘルツ鉱石」などのグッズは,テラヘルツ波をほとんど発していないようです。

保科 宏道

保科 宏道

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム