2023年8月25日

胃がんリスクにおけるピロリ菌感染と遺伝要因

5万人を超える日本人のゲノム情報やピロリ菌感染情報などのデータを基にした研究により、遺伝子変異およびピロリ菌感染と胃がんリスクの関連が明らかになりました。「特定の遺伝要因がある人は、ピロリ菌の除菌の効果がより大きいかもしれません」と話す碓井 喜明 基礎科学特別研究員に詳しく話を聞きました。

碓井 喜明(ウスイ・ヨシアキ)基礎科学特別研究員

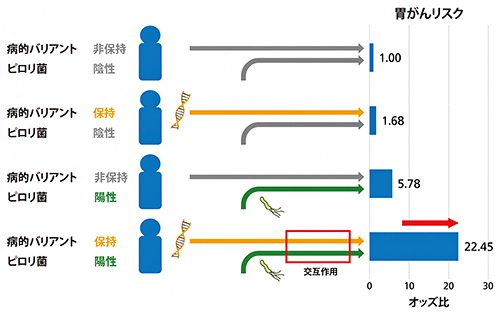

図 病的バリアントとピロリ菌感染情報を組み合わせて算出した胃がんリスク

オッズ比は、ある事象の起こりやすさについて示す統計学的尺度の一つ。ここでは上から2段目・3段目・4段目それぞれが、1段目と比較して疾患リスクが何倍高まるかを表す。病的バリアント保持のみの場合(上から2段目)、ピロリ菌感染のみの場合(上から3段目)と比較して、両者が組み合わさった場合(上から4段目)に交互作用により胃がんの疾患リスクが劇的に大きくなっている。

図 病的バリアントとピロリ菌感染情報を組み合わせて算出した胃がんリスク

オッズ比は、ある事象の起こりやすさについて示す統計学的尺度の一つ。ここでは上から2段目・3段目・4段目それぞれが、1段目と比較して疾患リスクが何倍高まるかを表す。病的バリアント保持のみの場合(上から2段目)、ピロリ菌感染のみの場合(上から3段目)と比較して、両者が組み合わさった場合(上から4段目)に交互作用により胃がんの疾患リスクが劇的に大きくなっている。

生まれつきの要因と環境が病気のかかりやすさを左右する

日本を含む東アジアでは胃がんの発症率が高く、発症予防や治療が重要な課題となっている。胃がんの発症に関連する要因として広く知られているものに、ピロリ菌(Helicobacter pylori)感染や塩分の多い食事、喫煙などがある。これら環境要因のほかに、あまり多くはないが遺伝的な要因も胃がんリスクを高める場合がある。例えばCDH1という遺伝子に変異があると、50歳以下の若い年代で発症しやすく、病気の進行も早い。このような疾患の発症に関わる遺伝子変異は「病的バリアント」と呼ばれる。

碓井 基礎科学特別研究員らは、世界有数の規模を誇る疾患バイオバンクであるバイオバンク・ジャパン(BBJ)と愛知県がんセンター病院疫学研究(HERPACC)で収集されたDNA検体や生活習慣、採血結果などの情報を基に、病的バリアントの有無とピロリ菌感染の組み合わせが胃がんのリスクにどう関連するかを調べた。胃がん患者群としてBBJで1万426人、HERPACCで1,433人、非胃がん対照群としてBBJで3万8,153人、HERPACCで5,997人のDNAを解析の対象とした。

まず、これら5万6,009人の検体に対して、遺伝性の腫瘍に関連する27個の遺伝子について解析を行い病的バリアントの有無を調べた。その結果、BBJ群から459個、HERPACC群から104個の病的バリアントが見つかった。

次に、27個の中で、どの遺伝子が胃がんリスクと関連しているかを特定するため、データ規模の大きなBBJの胃がん患者に対して、病的バリアントと胃がんリスクとの関連を調べた。その結果、9個の遺伝子を特定した。

この9個の遺伝子別に病的バリアント保持者が胃がんと診断された年齢を見ると、中央値が50歳未満と若くして診断される場合がある一方で、いずれの病的バリアントも持たない胃がん患者の診断年齢と変わらない場合もあり、遺伝要因があっても、若くして診断されるとは限らないことが示された。

続いて、環境要因や生活習慣の詳細な記述があるHERPACCのデータを用いて遺伝要因と環境要因の組み合わせによるリスクの変化を評価した。病的バリアントの有無とピロリ菌感染の有無の組み合わせで胃がんリスクを評価したところ、DNA二本鎖の双方に起こった切断を修復する機能に関わる4個の遺伝子のいずれかに病的バリアントを有し、さらにピロリ菌に感染している場合、両方ともない場合に比べて、リスクが約22倍に高まることが分かった。病的バリアントとピロリ菌感染が単独で生じた場合のリスクを足し合わせたときよりも大きなリスクとなり、それぞれの因子が互いのリスクを高め合うことが明らかになった(図)。

さらに、図で示す4つのグループそれぞれにおいて、ある年齢までにどのくらいの確率で胃がんになるか(累積リスク)を、日本の人口の年齢分布と胃がんの罹患率から算出した。その結果、ピロリ菌感染がない人は、病的バリアントの有無に関わらず、85歳時点の累積リスクが5%未満だった。しかし、ピロリ菌感染がある人は、病的バリアントを持っている場合といない場合で大きな差があり、持っている場合は85歳時点の累積リスクが50%近くまで上昇することが明らかになった。

病的バリアント保持者が、ピロリ菌感染の影響を強く受けることを示す結果だが、一方で、病的バリアントを保持していている場合はピロリ菌の除菌の効果がより大きい可能性があることも示唆している。

「遺伝要因に関わる事柄に新たな視点を提供することにつながれば」と話す碓井 基礎科学特別研究員。「遺伝要因という言葉は、ネガティブな印象を伴うことがあるかもしれません。でも、特定の環境要因の影響をなくすことで高まったリスクが低減できることが分かれば、そういった印象も軽減されるかもしれません」

マクロとミクロの視点を融合し新しい研究へ

碓井 基礎科学特別研究員が医師の道を志したきっかけは、幼い頃に身近な人ががんになったことだという。「がんを怖いと感じるのは、正体が分からないという漠然とした不安が背景にあると思いました。がん患者さんと関わっていきたいと思い、がんの専門医になりました。そして、より広く、より深く問題を可視化できればと思い、研究に携わるようになりました」。医師の後期研修を終えた後、愛知県がんセンターで疫学研究に従事し、2020年に理研に入所。オーダーメイド医療実現のためのゲノム解析を専門とする基盤技術開発研究チームに加わった。

対象を集団としてマクロの視点で捉える疫学研究とミクロの視点で突き詰めるゲノム研究は、対極的とも言えるが、両者をうまく融合できたのではないかと話す。「ゲノムや免疫などの多くの専門家が集う理研の中で、疫学の視点と、医師としての視点を加えることで、新しい研究の発展に結びつくと考えています」。今後の抱負を聞くと、「病気やその要因は無数にあります。今回のような研究を通じて、よりよいがん対策を実現し、医療や社会に貢献したい」と力強く結んだ。

(取材・構成:中沢 真也/撮影:相澤 正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

2023年4月20日公開「クローズアップ科学道」より転載