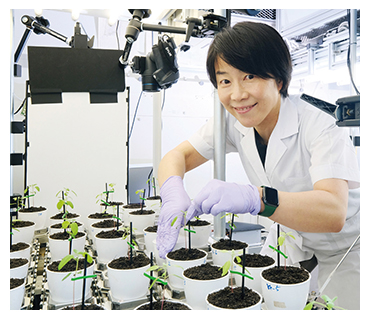

植物は、どうやって乾燥などの環境ストレスに対処しているのでしょうか。そのメカニズムの解明は、SDGsの一つ、食料の安定供給に繋がります。研究をさらに加速させるため、藤田美紀上級技師は生育環境を自動で制御・観察するシステム「RIPPS」を開発しました。

120鉢の植物を24時間観察

植物の乾燥ストレスへの応答を調べるときには、水やりの量(給水量)を減らしながら植物の変化を観察する。何十個もの植物ポット(鉢)を時間ごとに撮影し、計量して乾燥具合と成長の様子を調べる。

そんな地道な作業を毎日繰り返しながら「正しく調べることができているのか」、常に疑問に感じていたという。鉢の置き場所によって植物への光の当たり方など条件が均一ではない上に、給水量などは手作業によるミスもある。もっと正確に、より詳細に、植物の変化を調べたいという思いが募っていた。

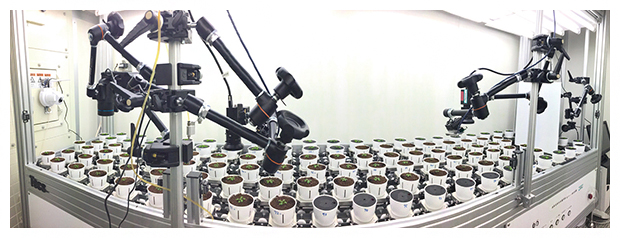

そして開発したのが、全自動植物表現型解析システム「RIPPS : RIKEN Integrated Plant Phenotyping System」(図1)だ。下部にポンプと天秤が設置されており、給水と計量を自動で行い植物の土壌環境を個別に制御できる。また、120鉢をベルトコンベヤーに載せ位置を変え続けることで、光や空調の風などの当たり方の差が生じにくくした。

図1 全自動植物表現型解析システム「RIPPS」

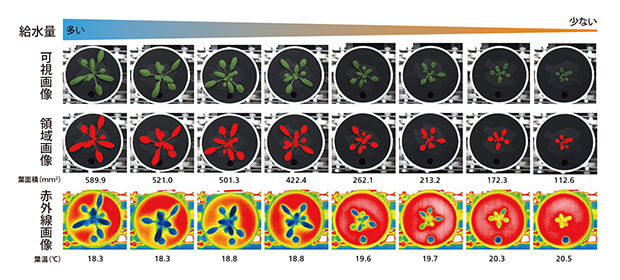

上部と側面には、刻々と変化する植物を観察する自動カメラシステムを設置。葉の成長具合を撮影するデジタルカメラのほか、水分分布を見る近赤外カメラ、熱画像を撮影する赤外線カメラなどを用いて、モデル植物のシロイヌナズナの変化を24時間全自動で捉えた(図2)。光に反応して葉が上下する動きまで捉えることができた。

図2 RIPPSで観察したシロイヌナズナの画像

給水量を変えてシロイヌナズナの成長の違いを観察。上段はデジタルカメラで撮影した可視画像、中段は解析ソフトを用いて葉を領域抽出した画像。下段は赤外線カメラで撮影した赤外線画像で、蒸散による葉の表面温度の低下(青部分)を観察できる。

食料の安定供給に貢献

植物を育てながらゲノム情報を生かす研究も進んでいる。例えばストレス応答に重要なホルモンの合成酵素に関わる遺伝子を持つ系統と持たない系統をRIPPSで育成・観察することで、系統ごとの遺伝子型と表現型を比較して重要因子を探索できる。温暖化などの環境変化に強い因子を発見できれば、研究目標である食料の安定供給に繋がる。

最近では、乾燥した高地や塩分濃度が高い土地でも育つ南米原産のヒユ科植物キヌアを育成・観察している。スーパーフードともいわれるキヌアは栄養価が高く、飢餓対策の観点でも注目される雑穀だ。

大活躍中のRIPPSだが、開発段階では機械的トラブルも多く、自ら工具を手にして部品交換や修理に奔走したという。「子どもの頃から機械いじりが好きだったので」と涼し気に笑った。

将来は太陽光を取り入れるなど、さらに多様な条件に対応したいと話す。「詳しく観察できれば環境ストレス応答の仕組みが分かると思っていました。しかし、詳しく見れば見るほど、さらに複雑な仕組みが隠されていることが分かり、生物のすごさを実感しています。植物や土壌の内部で起きていることを、育てながら観察できるような仕組みも取り入れ、さらに深く細かいレベルで探っていきたいですね」

(取材・構成:牛島美笛/撮影:相澤正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2018年7月13日プレスリリース「植物の一挙一動を監視する-全自動植物表現型解析システム「RIPPS」の開発-」

- 研究紹介動画「RIPPSを用いた植物表現型解析プラットフォーム」(5分23秒)

- 質量分析・顕微鏡解析ユニット

- 植物表現型解析室 | 理化学研究所 CSRS 質量分析・顕微鏡ユニット

この記事の評価を5段階でご回答ください