遠い宇宙を見る

星を見ると命の素も見えてくる?!

はるか遠くまで広がる宇宙。宇宙はいったい何からできているのでしょう?私たちの地球も宇宙の一部です。地球には、生命があふれるすばらしく豊かな自然があるけれど、この美しい自然と遠い宇宙の星は、同じ材料からできているのでしょうか?

私はその答えが知りたくて、宇宙の観測を始めました。望遠鏡を使うと、遠い宇宙にわざわざ行かなくても、星の材料や生まれ方が見えてくるのです。

とくに注目しているのは、新しい星が生まれているところです。そこでは、星をつくるさまざまな材料が、とても小さな粒のまま雲のようになって集まっています。その雲を望遠鏡でくわしく調ベてみると、地球の自然をつくるのと同じ材料が、いくつも見つかりました。また、星によって、材料の種類や量がちがうこともわかりました。

材料の小さな粒は「原子」や「分子」とよばれるものです。地球の岩も木も動物も、すべて原子や分子でできています。はるか遠くの星に、地球の生きものにとって必要な原子や分子が存在することもわかりました。

もっと観察を続けていけば、分子がくみ合わさって生命がつくられていく「生命誕生」の道すじが見えてくるかもしれません。そんなことを考えて、わくわくしながら研究しています。

博士からみんなへ「考えてみよう」

私たちの太陽系以外にも生命はいると思う?

もしいるとしたら、どんな生きものかな?

数千光年かなたの“星の赤ちゃん”を見る

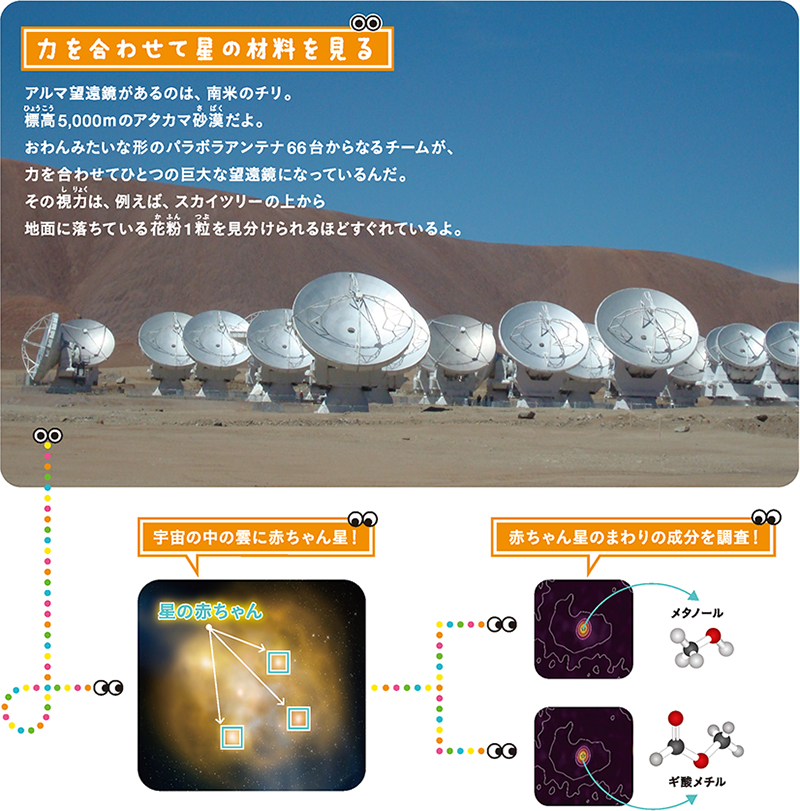

博士は、遠い宇宙をアルマ望遠鏡という電波望遠鏡で観測しているよ!何を見ているのかな?

ちなみに、「光年」は、宇宙の距離を表す単位。光が1年かけて進む距離が「1光年」です。光は、1秒間で地球を7周半できるほどの速さで進みます。距離にして、1秒でなんと約30万km。これを1年分にした1光年は、約9兆5,000億km。1千光年は、さらにその1,000倍も遠いところなのです。

もわもわの雲は、まるで赤ちゃん星のゆりかごみたい。この雲は、星をつくる材料が集まっているところ。小さな星の赤ちゃんたちが生まれているね!ひとつひとつの赤ちゃん星は、これから太陽のように自分で輝く星になる。やがてそのまわりに地球や火星のような惑星ができていくんだ。

赤ちゃん星のまわりをくわしく見たら、「メタノール」と「ギ酸メチル」という2種類の分子が見つかった!これらは地球にもたくさんある分子。もしかしたらこの赤ちゃん星にも生きものが生まれて、これらの分子が生きもののからだの大事な材料になるかもしれない。

星の材料を見るくふう

何千光年も遠く離れた星の材料(原子や分子)を見分けるのは、かんたんなことではありません。その方法をご紹介しましょう。

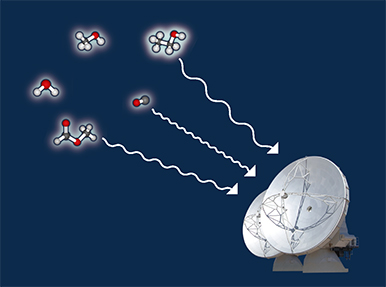

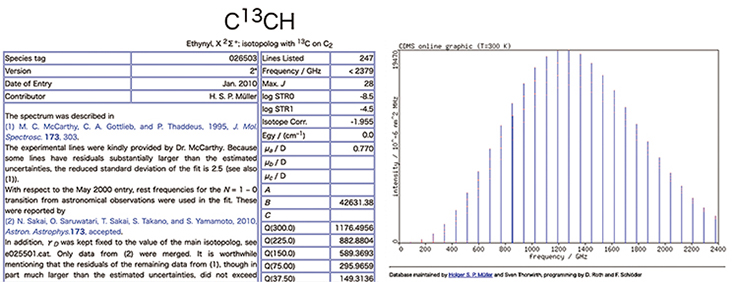

- ①原子や分子の小さな粒は、種類ごとにちがう光を出している。その光を電波望遠鏡でキャッチ。

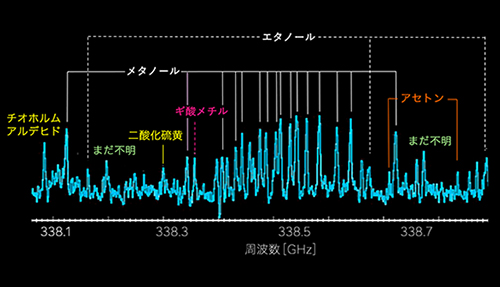

- ②電波望遠鏡でキャッチした光は、私たちの目には見えないけれど、スペクトルというグラフで見える。

- ③スペクトルを読みとくと、何がふくまれているのかが見えてくる。だけど……ここが問題!実は地球にある身近な分子でも、どんな光を出すのかわかっていないものがある!

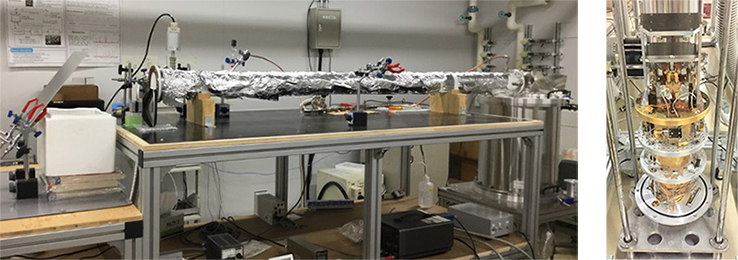

博士のつくった装置「SUMIRE」- ④分子とスペクトルが結びつかないと、何の分子かわからない。だから博士は分子のスペクトルを調べるために特別な装置をつくったよ。

博士たちが集めたデータを誰でも使えるようにしているウェブサイト

出典:CDMS, I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln- ⑤世界中の博士たちがスペクトルの情報を集めている。宇宙のなぞを解くために、世界共通の「分子のスペクトル事典」をつくっているんだ。

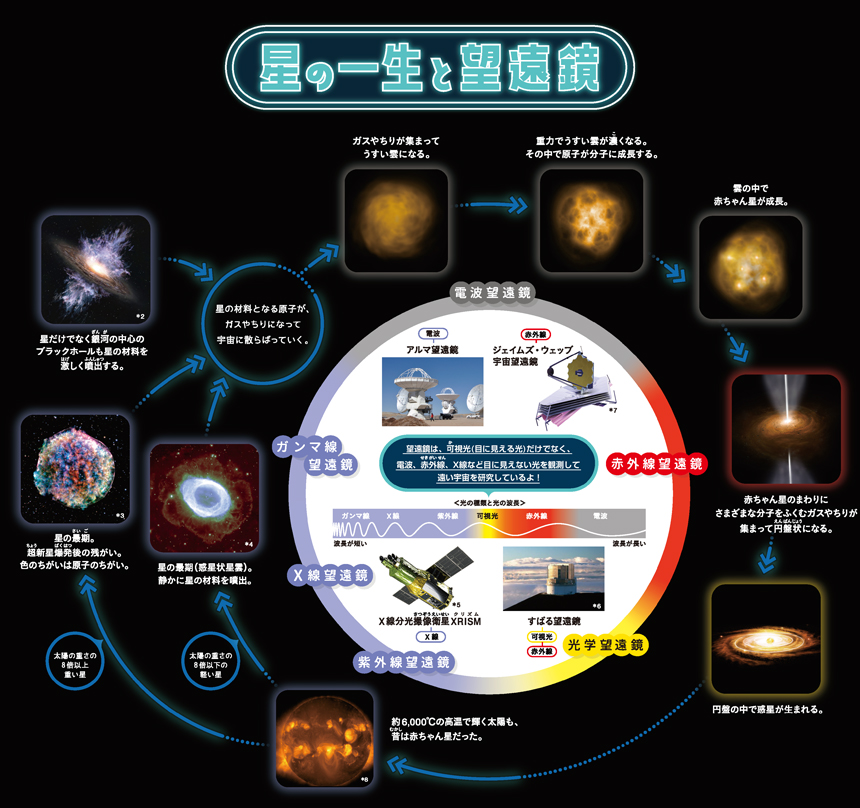

星の一生を見てみよう

宇宙はずっと同じ姿をしているように見えるけれど、そうじゃない。とてつもない時間をかけて、たくさんの星が生まれ、成長し、年老いて寿命をむかえると、その材料が宇宙に散らばってまた集まったりしている。博士たちはさまざまな望遠鏡で、そんな星たちのドラマを観察しているよ。

*1 ALMA(ESO/NAOJ/NRAO) *2 X-ray: NASA/CXC/RIKEN & GSFC/T. Sato et al., Optical: DSS *3, 5 NAOJ *4 JAXA *6 NASA *7 NAOJ/JAXA

*1 ALMA(ESO/NAOJ/NRAO) *2 X-ray: NASA/CXC/RIKEN & GSFC/T. Sato et al., Optical: DSS *3, 5 NAOJ *4 JAXA *6 NASA *7 NAOJ/JAXA

遠い宇宙には行けないので、研究では望遠鏡の観測結果が頼りです。だから大切な情報を見のがさないように、見る力をとぎすましておくことが大事。物質の性質などをしっかり調べて準備を重ねています。

博士からみんなへ「考えてみよう」

"宇宙の研究って何の役に立つと思う?

(撮影:増田智泰/イラスト:福田透/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)