顕微鏡の世界

生きものの中の小宇宙を見る

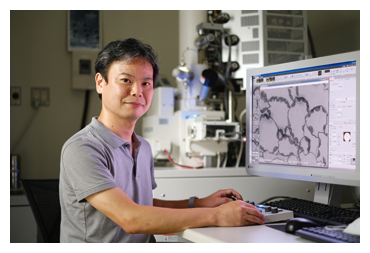

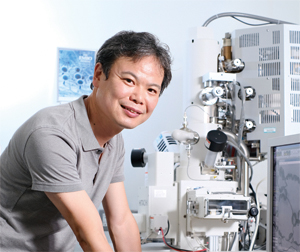

みなさんは、毎日何を見ていますか?私は子どものころ、よく自然をながめていました。そして植物を見つめるうちに、外からは見えない中のようすも見たい!と思うようになりました。大学院に進み電子顕微鏡と出合い、細胞の中の今まで見たことのない形に夢中になりました。それがきっかけで、小さな世界を見るための観察方法を研究し、撮影する仕事を始めました。

理化学研究所には、国内や海外の大学や研究所から、顕微鏡で観察することが難しいものが多く持ちこまれます。私たちは、研究者が見たいものは何か、なぜ見たいのかをよく聞いて、どうすれば見ることができるのかを一緒に考えます。それには科学の深い知識・経験が必要です。

顕微鏡は、「表面を見るのか/中身を見るのか」や「生きたままを見るのか/死んだものを見るのか」などの条件によって、種類も撮影のしかたも変わります。また、かためたり、うすく切ったりといった事前の仕込みも大事です。それぞれの技術を得意とするスタッフがいるので、私はレストランの料理長のように、注文ごとに最適な道具とメンバーをくみ合わせ、観察が成功するまで指揮をします。

博士からみんなへ「考えてみよう」

もし、キミたちが、何でも拡大して見える顕微鏡を持っていたら、何を見てみたい?

それはどうして?

博士と一緒に見てみよう!

顕微鏡クイズ これなぁ~んだ

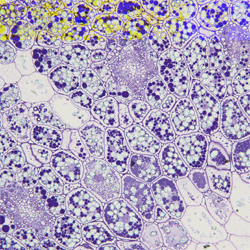

光学顕微鏡で見たよ。写真の幅は約1mm

光学顕微鏡で見たよ。写真の幅は約1mm

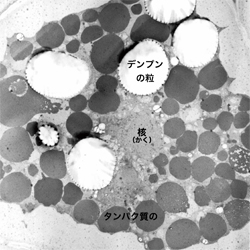

電子顕微鏡で見たよ。写真の幅は約80μm(マイクロメートル)。1μmは1000分の1mm)

電子顕微鏡で見たよ。写真の幅は約80μm(マイクロメートル)。1μmは1000分の1mm)

電子顕微鏡で見たよ。写真の幅は約800nm(ナノメートル)。1nmは100万分の1mm

電子顕微鏡で見たよ。写真の幅は約800nm(ナノメートル)。1nmは100万分の1mm

答えは、もやしの豆の部分でした!

もやしは、豆の部分から胚軸とよばれる白い茎をのばして成長します。そのときに、デンプンやタンパク質を分解して茎に運ぶことがわかっています。でもその しくみはまだナゾのまま。今も顕微鏡を使った研究が進められています。左写真提供:PIXTA

博士たちが使っている顕微鏡の種類

顕微鏡で拡大して見るしくみには、光で見る光学顕微鏡法と、電子で見る電子顕微鏡法の2つがあります。

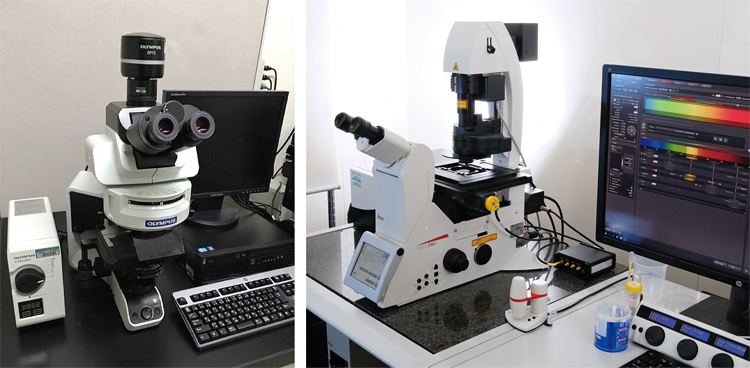

光学顕微鏡法

ガラスのレンズを使い、目に見える光やレーザー光をあてて拡大して観察するしくみ。生物顕微鏡、金属顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡などさまざまな装置があるよ。生物の動くようすを生きたまま見ることができるんだ。光を透過させたり、反射させたり、色をつけたりしながら観察するよ。

正立顕微鏡(左)と共焦点レーザー顕微鏡

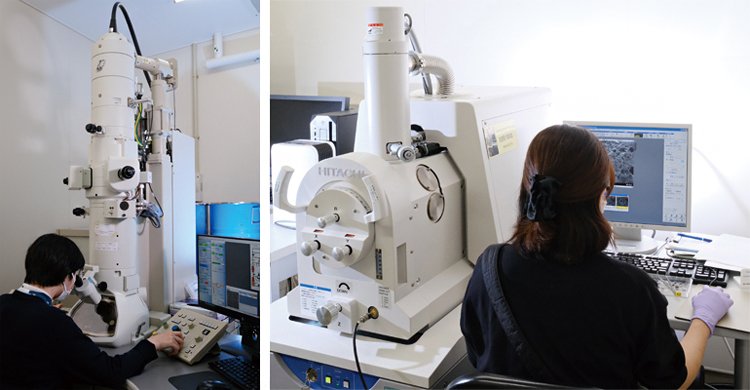

電子顕微鏡法

光のかわりに電子線とよばれる目に見えない光を使って観察するしくみ。見たいものに電子線をあてて通りぬけた影を見る透過電子顕微鏡と、電子線をあててはね返るようすで見る走査電子顕微鏡がある。白黒で、生きたままのようすも見られないけれど、拡大率が高い。

透過電子順微鏡(左)と走査電子順微鏡(右)

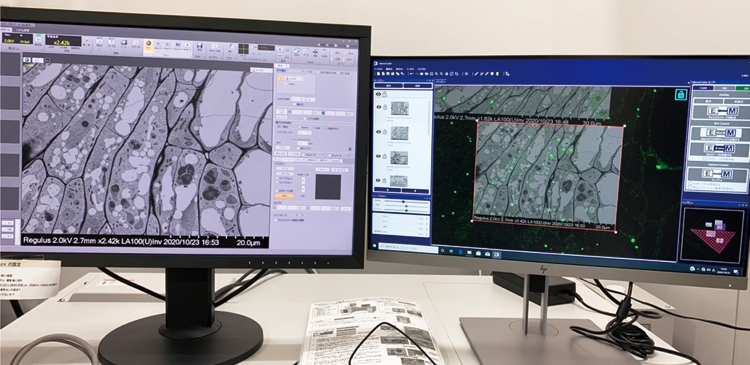

光電子相関顕微鏡法(光学顕微鏡法+電子顕微鏡法)

一つのものを見るときに、光学顕微鏡と電子顕微鏡をくみ合わせて同じ大きさで観察する光電子相関顕微鏡法も開発されている!

光電子相関顕微鏡

もっと色々見てみよう!

生きものの中の小宇宙「ミクロのギャラリー」 ―自然を拡大して見てみると?―

博士たちは、植物や動物などのさまざまな生きものを、ナノメートルのサイズまで観察・撮影しているよ。人の目には見えない小さな世界を顕微鏡の力を借りて見てみると、わたしたちの想像を超えたそれぞれの生きものたちの姿かたちが現れてくるんだ。

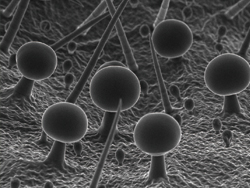

バジル

バジル

花のつけ根のがくを光学顕微鏡で見た。透明の玉はなんだ?写真の幅は約800μm

花のつけ根のがくを光学顕微鏡で見た。透明の玉はなんだ?写真の幅は約800μm

透明の玉を走査電子顕微鏡で観察。実はこれが香りの正体!写真の幅は約300μm

透明の玉を走査電子顕微鏡で観察。実はこれが香りの正体!写真の幅は約300μm

バジルのがくにある透明の玉は、匂いを出す玉で「腺毛(せんもう)」とよばれるもの。あのバジルのいい香りは、この中のエキスがとび出すことで匂うんだ。香りのひみつが目に見えるなんてすごい!

バラ 写真提供:PIXTA

バラ 写真提供:PIXTA

花びらの表面を光学顕微鏡で見た。赤いツブツブが見える!写真の幅は約300μm

花びらの表面を光学顕微鏡で見た。赤いツブツブが見える!写真の幅は約300μm

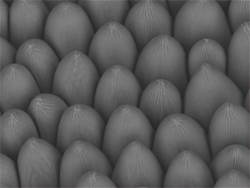

赤いツブツブを走査電子顕微鏡で見た。シワがついた山みたいな細胞が並んでいる。写真の幅は約100μm

赤いツブツブを走査電子顕微鏡で見た。シワがついた山みたいな細胞が並んでいる。写真の幅は約100μm

バラの花は、この一つ一つの小さな山の上から油を出して、花びらがスムーズに開くしくみになっているよ。花びらの裏がわは、表がわとはうってかわってツルツルしていてなめらかなんだ。

シロイヌナズナ

シロイヌナズナ

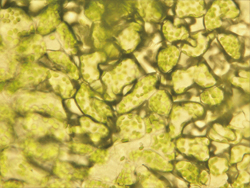

葉っばを光学顕微鏡で見た。細胞の形が見える! 写真の幅は約80μm

葉っばを光学顕微鏡で見た。細胞の形が見える! 写真の幅は約80μm

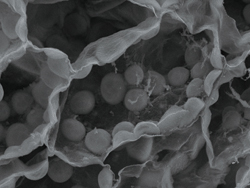

細胞の内がわを走査電子顕微鏡で見た。丸いツブツブは葉緑体。写真の幅は約20μm

細胞の内がわを走査電子顕微鏡で見た。丸いツブツブは葉緑体。写真の幅は約20μm

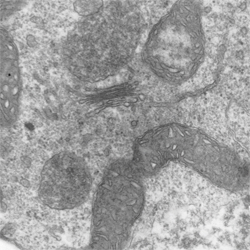

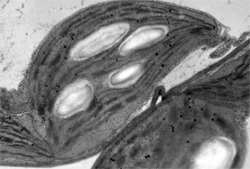

葉緑体を透過電子顕微鏡で見た。白いところはデンプンの粒。写真の幅は約3μm

葉緑体を透過電子顕微鏡で見た。白いところはデンプンの粒。写真の幅は約3μm

細胞は、生きもののからだをつくる小さな構造。その中の葉緑体は、太陽の光で栄養をつくるはたらきをしているところだよ。拡大すると、栄養をためた「デンプンの粒」ができていることが見える!

博士に聞いた撮影のレシピ

シロイヌナズナを撮影するまで

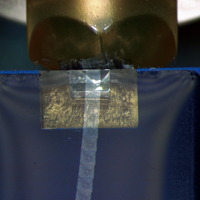

料理のように、電子顕微鏡撮影の成功を決めるのは下ごしらえ。きざんだり、かためたり、スライスしたり。準備には 1~2週間かかります。

① 薬を使って、生きたままの状態を保つようにする。

① 薬を使って、生きたままの状態を保つようにする。

② アルコールで水分をぬいて、樹脂に入れてかためる。

② アルコールで水分をぬいて、樹脂に入れてかためる。

③ 1mmの1万分の1の厚さのシート状にする。

③ 1mmの1万分の1の厚さのシート状にする。

④ 見やすくなるように鉛などでそめて、ついに撮影。

④ 見やすくなるように鉛などでそめて、ついに撮影。

せっかく時間をかけて仕込んでも、細胞がこわれてしまい、きれいに撮影できず、がっかりすることもあります。でも、撮影に成功したときは、感激します!

博士からみんなへ「考えてみよう」

顕微鏡技術を使うと、SDGsの目標にどう近づけるだろうか?

(撮影:相澤正。/イラスト:福田透/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)