「アルマイト」を生んだ陽極酸化皮膜研究

原子番号13の金属元素であるアルミニウムは、軟らかく密度が低いことから加工性が高く、軽量な金属材料として今日も利用されている。しかし、酸にもアルカリにも腐食しやすいため、合金の形や皮膜による表面加工を施して用いられることが多い。この表面加工技術の基礎を固めたのは100年前、創立間もない理研で活躍した研究者だった。さらにその後継者が革新的な「アルマイト」という新素材を生み出し、産業として育て上げた。二人の人物を軸に、理研を舞台にした新素材開発の道すじをたどってみたい。

図1 財団理研が工業化したアルマイト製のレコード吹き込み盤、弁当箱

図1 財団理研が工業化したアルマイト製のレコード吹き込み盤、弁当箱

植木 榮と絶縁材料開発

1917(大正6)年3月に発足した財団法人 理化学研究所(財団理研)は、1921年に第三代所長として大河内 正敏が就任すると、それまであった物理学部、化学部の2部制を廃止、新たにフラットな組織である研究室制度を創出した。

その一つ、電気工学を専門とする鯨井 恒太郎の研究室で進めていたのが「耐熱性の電気絶縁皮膜の研究」である。当時の絶縁材料は105℃までしか耐えるものがなく、150℃に耐えるものが切望されていた。

研究室のメンバーの一人、植木 榮は東北帝国大学農科大学 農芸化学科を卒業後、1918年10月に物理学部の研究員だった鯨井の助手として入所。研究項目は「電気絶縁材料」だった。

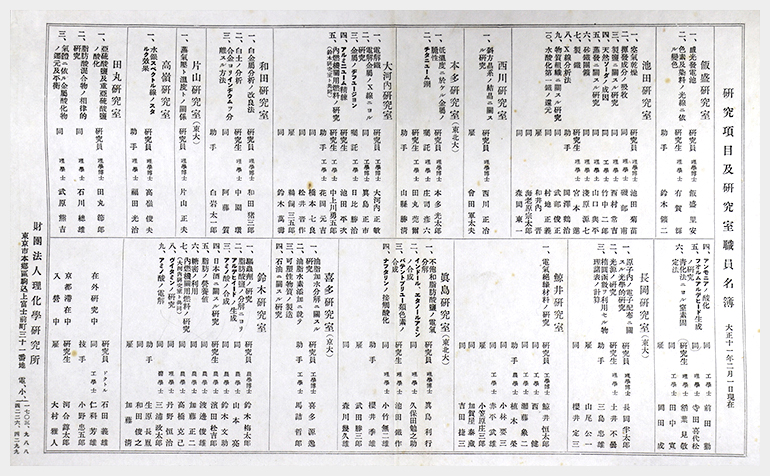

図2 研究室制度発足当時の一覧

1922(大正11)年2月1日現在のもの。下段右から3つ目に鯨井研究室。その4番目に植木 榮の名が記されている。

図2 研究室制度発足当時の一覧

1922(大正11)年2月1日現在のもの。下段右から3つ目に鯨井研究室。その4番目に植木 榮の名が記されている。

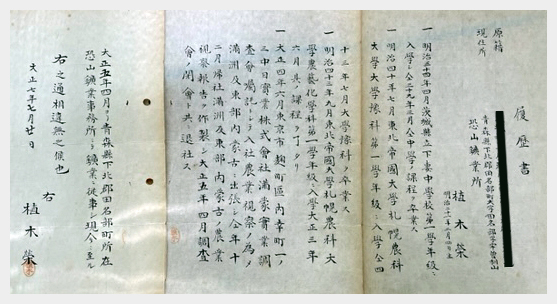

図3 植木 榮の履歴書

図3 植木 榮の履歴書

植木は電気分解により得られるアルミニウムなどの酸化皮膜を絶縁材料として有望視。絶縁効率の向上を狙って、皮膜を厚くするための電気分解浴を検討した。結果として当時あまり知られていなかったシュウ酸浴が最適であること、さらに防銹・防食性にも優れていることを見出した。

そして1923年12月28日、鯨井・植木らは『「アルミニウム」竝に「アルミニウム」合金の防銹法』の特許を出願する(特許第61920号)。日本における最初の陽極酸化皮膜の特許として、実用化への先鞭をつけたのである。

宮田 聰と「アルマイト」の誕生

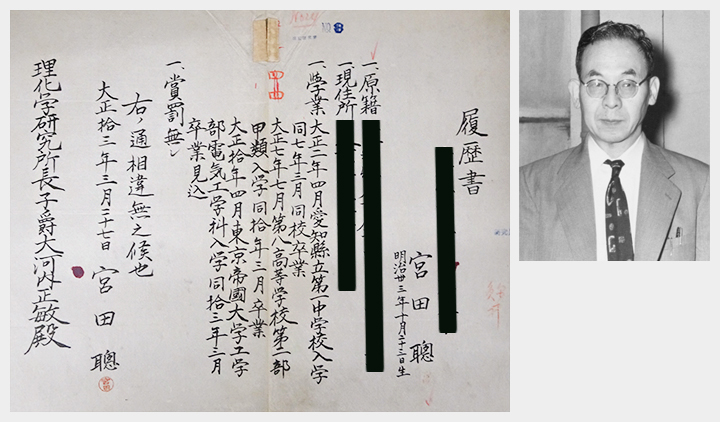

図4 宮田 聰の履歴書

図4 宮田 聰の履歴書

もう一人の立役者、宮田 聰は、東京帝国大学 工学部 電気工学科を卒業後、1924年4月入所。鯨井研究室で植木とともに絶縁塗料皮膜の研究に従事するが、主任研究員の鯨井は1925年9月、理研を辞し東京市電気研究所へ移る。1926年、瀬藤 象ニが新主任研究員に着任すると、宮田は「酸化アルミニウム皮膜の研究」から離れ、「高圧に対する誘電体率に関する研究」の専任となる。一方、植木は瀬藤のもとで、単独「酸化アルミニウム皮膜の研究」を継続するが、同年6月、肺炎のため38歳の若さで急逝する。

2年後の1928年7月、研究所の経営において陣頭指揮を執っていた大河内 所長は、植木・宮田らによる研究成果の工業化を狙い、実験工場の責任者に宮田を抜擢した。宮田は「陽極酸化皮膜の基礎及び応用研究」に復帰し、陽極酸化皮膜全体の総括を担うことになった。1928年12月、実験設備は完成。絶縁電線からアルミニウムの三角定規等の文房具などに製品を拡大し受注生産に入る。

そんなある日、宮田がアルミニウムの三角定規の陽極酸化処理の煮出し(湯洗)をしていたときに、"事件"は起こった。

図5 アルマイト開発のきっかけとなった三角定規

図5 アルマイト開発のきっかけとなった三角定規

電気分解処理したアルミニウムは、皮膜に浸み込んでいたシュウ酸電解液が滲みだして乾燥し、表面で結晶化して白い粉となる。シュウ酸は劇物なので、電気分解処理後、温湯で残留シュウ酸を十分に取り除く必要があった。

通常はスペーサーなどを置いて重なり合わないように煮出しをするが、その時は、たまたま重なり合わせたまま処理した。すると重なっていた部分の皮膜が半透明になり、黄変してまだらになってしまった。

皮膜を厚くして目立たないようにするため、再び電気分解を行ったが、重なっていた部分には通電せず、黄変部分のまわりばかりが厚みを増した。仕方なく酸や強アルカリ液に漬けて剥離しようとしたが、黄色くなった部分だけ何の変化もない。明らかに耐食性や強度が上がっているのである。宮田は次のような仮説を立てた。

電気絶縁物である酸化皮膜は電気を通じてつくるため、酸化皮膜には電気を通じる穴(微細孔)が開く。皮膜が厚くなってもこの微細孔のために防食効果がそこなわれてしまう点が、実は、かねてからの懸念材料であった。ところが、重なり合っていた黄変部分は通電されなかったため皮膜は厚くならず、微細孔が塞がって水や薬品が侵入しないため、耐食性が良くなったのではないか。

「これは前々から我々が欲求して満たしえなかった多孔性の滅失ということが偶然にも達成されていた」と宮田の実験ノートには記されている。

さらに宮田は実験を重ね、アルミニウム酸化皮膜は高圧水蒸気に曝すことによって多孔性を失い、高い防食性を獲得することを突き止めた。翌1929年、この高圧蒸気処理による「蒸気封孔法」が特許登録。同年秋に東京で開催された万国工業会議で発表され、国内外に高い評価を得た。

これが、今日にいたるまであらゆるアルミニウム製品に活用される「アルマイト」開発の顛末である。

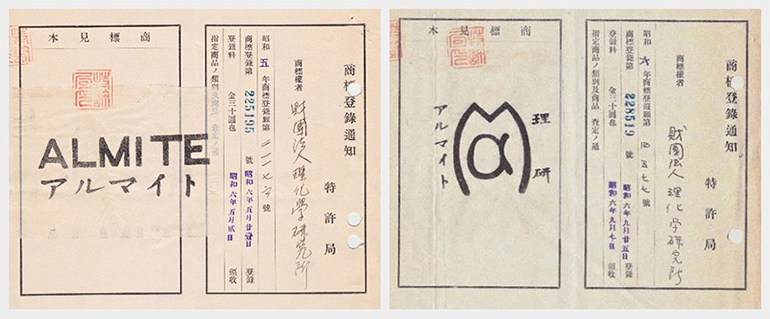

図6 アルマイトの最初の文字商標(1931年5月21日)(左)と最初のロゴ商標(1931年9月25日)

図6 アルマイトの最初の文字商標(1931年5月21日)(左)と最初のロゴ商標(1931年9月25日)

アルマイトの発展と拡大

大河内は、静岡にアルミニウム陽極酸化皮膜工場のパイロットプラントをつくる一方、アルミニウム関連企業に特許実施権を与えてアルマイトの普及促進を図った。

1934(昭和9)年には、初のアルマイト専業企業として「理研アルマイト工業 株式会社」を、さらに1937年5月には陽極酸化皮膜に漆塗装を施したアルマイト漆器を製造する直営の理研静岡工場を設立。これらは後に「理研電化工業」を経て「理研軽金属工業 株式会社」となり、理研コンツェルンの一翼を担った。

東京美術学校(現 東京藝術大学)から、後に漆工芸やデザインなどで名声を上げる六角 注多良(紫水)、生駒 弘、柏崎 栄助、亀井 透、寺井 直次(後に人間国宝)ら5人のそうそうたる卒業生が採用され、宮田も着色、写真、エッチング、印刷、点溶接などの応用研究に成功。

アルマイトは飛躍的に発展し、機械工具や容器から建築物、美術工芸品まで広範な分野に広がった。

1947年に財団 理研で研究室を主宰した宮田は、1948年に発足した株式会社 科学研究所でも主任研究員、後に理事を務めた。戦後、品質が著しく劣るアルマイト製品が市場に出回った際にはアルマイトの規格制定にも尽力した。

現在では、電気、電子機器に不可欠な電解コンデンサーの分野でも、陽極酸化を応用した技術によって世界をリードする日本。その初期の基礎、応用技術での宮田の貢献は計り知れない。

さかのぼれば植木 榮、宮田 聰という二人の有形無形の連携により絶縁体の研究開発から陽極酸化皮膜へと受け継がれ、見事に結実したアルマイト。私たちは今日まで生活に不可欠な製品として、その恩恵を享受してきているのである。