コンピュータ開発史に輝く後藤英一の挑戦

コンピュータ開発のパイオニアとして知られる後藤英一氏(1931~2005年)が理研情報科学研究室の主任研究員となったのは、およそ50年前の1968年である。自ら「研究者ではなく発明家」を標榜し、出願した特許の数は理研在職期間だけでも109件。これは創立百年を超える理研の歴史の中でも上位に入る数だ。その内容も、超高精度ブラウン管、可変面積型電子ビーム露光法、数式処理専用計算機FLATS、量子磁束パラメトロンなど多岐にわたる。

後藤氏は、なぜ、どのように、さまざまな研究開発に取り組んだのか。それらの技術や後藤氏の研究開発に対する理念は、現在どのように活かされているのか。また、天才と称されるその素顔とは。情報科学研究室の副主任研究員を務めるなど、1973年から約20年間にわたって後藤氏と共に研究開発に取り組んだ出澤正德氏に聞いた。

後藤 英一(ごとう えいいち)

1931年東京府生まれ。理学博士。東京大学大学院、助手、助教授を経て、1970~91年教授。1968~91年理研情報科学研究室 主任研究員。1989年、紫綬褒章受章。1991~96年理研後藤特別研究室特別招聘研究員。1991~2004年神奈川大学理学部教授。2005年逝去(74歳)。

後藤 英一(ごとう えいいち)

1931年東京府生まれ。理学博士。東京大学大学院、助手、助教授を経て、1970~91年教授。1968~91年理研情報科学研究室 主任研究員。1989年、紫綬褒章受章。1991~96年理研後藤特別研究室特別招聘研究員。1991~2004年神奈川大学理学部教授。2005年逝去(74歳)。

写真は1974年ごろ理研情報科学研究室で撮ったもの。左から寺島元章氏、柴田進吉氏、相馬嵩氏、後藤英一氏、出澤正德氏。後藤氏は写真嫌いで、研究室できちんと撮影した写真はこの1点のみである。

安心して使える計算機をつくりたい

後藤英一氏の名前を一躍有名にしたのが、計算機の演算素子パラメトロンである。1954年、東京大学大学院の学生だった後藤氏は、所属していた研究室の教授だった高橋秀俊氏の指導のもとパラメトロンを発明した。当時は真空管を用いた計算機が主流だったが、安定せず、壊れやすいという問題があった。安心して使える計算機をつくりたい、という思いで試行錯誤の末に発明したのが、パラメトロンである。

パラメトロンは、フェライトという磁性体のリングを芯にして周りに導線を巻いたフェライトコイルから形成されている。パラメトロンという名前は、パラメトリック励振という振動状態の位相を利用して演算を行うことに由来する。

後藤氏らは1958年、パラメトロンを用いた計算機「PC-1」を完成させた。パラメトロンは真空管に比べて動作が安定し、寿命が長く、また安価であったことから、パラメトロン計算機が日本の複数の企業によって次々と製品化された。

だが、程なくトランジスタの性能向上によって、安定性が高く動作速度が速い計算機が普及し始めた。そのため、パラメトロン計算機の製品化や利用は国内にとどまり、1961年を最後に新しい製品は出ていない。とはいえ、パラメトロンが計算機の開発史に大きな足跡を残したことは間違いない。日本の計算機開発は米国より10年遅れてスタートしたといわれるが、パラメトロンの登場によって一気に米国に肩を並べるまでになったのだ。

私は研究者ではない、発明家だ

後藤氏は1968年、理研情報科学研究室の主任研究員となる。

1972年、出澤氏はコンピュータグラフィックスの研究会で後藤氏の発表を聴いた。「後藤先生は超高精度ブラウン管について発表されました。このときの話では、理研に着任してすぐ、研究所内を案内してくれた職員が『ここが特許課です。先生には関係がないと思いますが』と言って通り過ぎようとしたとか。すると後藤先生は『いや、一番関係がある』と答え、実際、すぐに超高精度ブラウン管の特許を出されたそうです」。後藤氏は後に「私は研究者ではない、発明家だ」と言っていたとされるが、それにつながる逸話である。

研究会からしばらくして、出澤氏は情報科学研究室の採用に応募するための面接で、後藤氏と初めて言葉を交わした。「実験室から出てきた後藤先生はゴム製長靴を履いていました。当時は、NかSの一方の磁極のみを持つ磁石、磁気単極子(モノポール)を探索していたので砂鉄を扱っていたのでしょう。学生に呼び止められると、HLispシステムの開発についてひとしきり話をして、指示を出していたことを覚えています。ちょっと変わった、そして頭の回転が並外れて速い人。それが後藤先生と初めて話をしたときの印象です」

出澤氏は情報科学研究室に入り、1973年から約20年間、後藤氏とさまざまな研究開発を行い、苦楽を共にすることになる。「刺激的な日々でした」と笑う。

回路パターンの描画をぬり絵から矩形のスタンプへ

後藤氏が理研で最初に取り組んだのが、前出の超高精度ブラウン管である。電子ビームの画面上での位置精度を著しく向上させた超高精度ブラウン管は製品化され、例えば物理学の分野では泡箱と呼ばれる荷電粒子検出器で撮影した写真の解析にも用いられた。

さらに後藤氏は、電子ビーム露光装置の研究開発に着手。1960年代前半には、計算機の演算素子は真空管からトランジスタへ移り変わった。1960年代後半になると、トランジスタやコンデンサー、ダイオードなどの部品を小さな基板の上にまとめたIC(集積回路)が開発され、計算速度が向上した。1970年代には数万個の部品を基板上にまとめたLSI(大規模集積回路)が登場したが、より速い計算を実現するためにさらなる集積化が求められていた。しかし、回路パターンは細く絞った電子ビームで描くため時間がかかり、それが高集積化した超LSI実現の障害となっていた。そこで後藤氏は、高速に回路パターンを描ける電子ビーム露光装置の実現を目指したのだ。

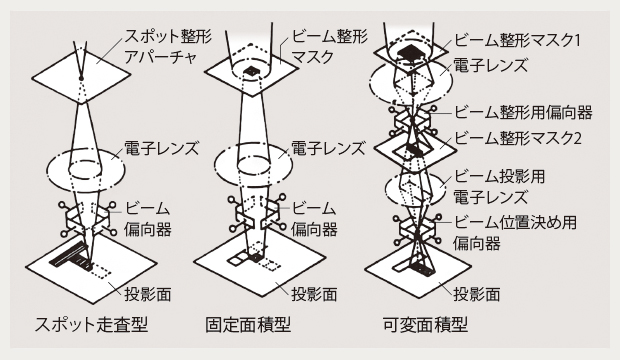

LSIの回路を観察していた後藤氏は、それが縦長や横長の矩形(長方形)の組み合わせでできていることに気付いた。それまでは、細く絞った電子ビームを何度も往復させて矩形を描いていた。その方法を「細い鉛筆でぬり絵をするようなもの」と出澤氏は例える。「後藤先生は、ぬり絵ではなく、矩形のスタンプを押せばいいのではないか、と思い付いたのです。回路パターンに応じて矩形の電子ビームを生成し、それらを組み合わせて照射すれば、大面積にも速く回路を描くことができるはずだ。面白そうだ、やってみよう、ということになったのです」(図1)

発想もさることながら、その後の進め方も"後藤流"だった。当時の理研には半導体の権威である難波進氏(半導体工学研究室主任研究員)がいた。「自分たちは半導体の素人だから専門家の意見を聞くべきだと、すぐ簡単な図面をつくり難波先生を訪ねました」と出澤氏。図面を見た難波氏は、「こんな方法は聞いたことがない。ひょっとしたら、うまくいくかもしれない」と言ったという。それを聞いた後藤氏は、すぐに特許課の担当者を呼び、特許出願を行った。「特許課にはアイデアの段階から相談に乗ってもらい、分からないことがあると詳しい理研の研究室や研究者を紹介してもらったりもしました。優れた発明を生み出し、特許化し、さらには実用化するには、このような役割の人たちが不可欠でした」と出澤氏は振り返る。

図1 電子ビーム描画装置の方式

スポット走査型は、細く絞った電子ビームを照射しながら動かして回路パターンを描く。電子ビームを正方形マスクに通すと断面が正方形になる。固定面積型は、正方形電子ビームを組み合わせて回路パターンを描いていく。可変面積型では、正方形マスクに通した電子ビームを偏向させて2段目の正方形マスクを通すことで、矩形の電子ビームを生成する。回路パターンに応じた矩形電子ビームを組み合わせて照射することで高速に描画できる。

図1 電子ビーム描画装置の方式

スポット走査型は、細く絞った電子ビームを照射しながら動かして回路パターンを描く。電子ビームを正方形マスクに通すと断面が正方形になる。固定面積型は、正方形電子ビームを組み合わせて回路パターンを描いていく。可変面積型では、正方形マスクに通した電子ビームを偏向させて2段目の正方形マスクを通すことで、矩形の電子ビームを生成する。回路パターンに応じた矩形電子ビームを組み合わせて照射することで高速に描画できる。

可変面積型電子ビーム露光装置を実用化

1975年に「電子ビームの投射方法」として特許を出願すると、実用化を目指した。しかし、電子ビーム露光装置の開発には多額の費用が必要なため、理研では難しかった。コンピュータメーカーならばこの技術を必要としていると考え、実用化を持ち掛けてもみた。だが、どの会社からもいい返事をもらえなかった。

そして数社目に訪ねたのが、日本電子株式会社だ。「担当者は興味を示してくれたものの、当時、日本電子は業績が悪化して半導体分野からの撤退も検討されていたので、厳しいだろうと思っていました。ところが訪問した翌朝、『重役会で認められました! やらせてもらいます』と電話が入ったのです」と出澤氏。そして1カ月後には、矩形電子ビームを生成できることを実験で確かめたと報告があった。しかし、超LSIの回路パターンを描画するには1マイクロメーター(μm、1,000分の1mm)幅の矩形電子ビームを10mm四方の領域に0.1μmの精度で偏向し投射することが必要とされ、収差と呼ばれる収束レンズと偏向系におけるずれが問題となる。その問題を解決したのも、後藤氏の発明だった。

それが、数式処理システム「HLisp-Reduce」だ。「Lisp」というプログラミング言語にハッシュという手法を導入することで数式処理システム「Reduce」の速度を向上させた。数式処理とは、公式などの数式を導くことをいう。その数式に数値を入れて計算するのが、数値計算である。数式処理は従来、紙に手書きで計算していた。計算はノート数冊分になり時間もかかる。出澤氏は「数式処理の手計算では、何度も痛い目に遭いました」と言う。「手書きなので途中で間違ってしまうことがよくあるのです。だから後藤先生は、コンピュータを使って正確に速く数式処理ができるようにしたいと考えたのでしょう」

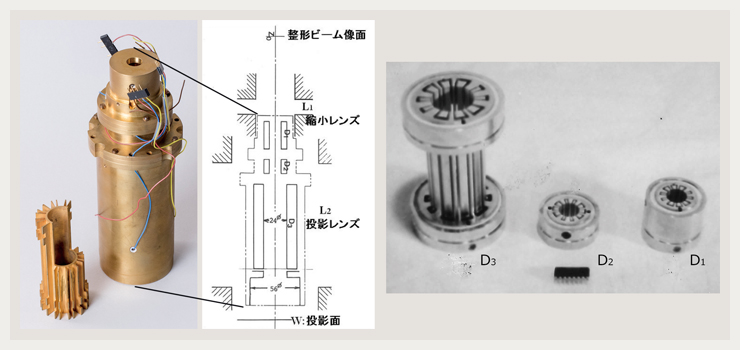

高性能の可変面積型電子ビーム露光装置を実現するには、収差が最小になるように設計する必要がある。しかし、装置の形状や寸法を変えると収差がどうなるかを計算しようにも、当時、使える収差計算の公式がなかった。そこで「HLisp-Reduce」を用いて収差の公式を導き、その公式を使って数値計算を行い、露光装置を設計した。そして、試作と実験を繰り返し、可変面積型電子ビーム露光法による描画装置の1号機モデルを1977年に完成させた(図2)。

図2 可変面積型電子ビーム露光装置に使用する静電偏向装置の試作品

左の写真は記念史料室に保存されている静電偏向装置の試作品。手前は静電偏向器D3を製作するために内部から切り出した部分。中央は静電偏向装置の構造図。20極不等分割円筒型の静電偏向器が3段(D1、D2、D3)組み合わされている。右の写真は試作した静電偏向器。複雑な内部の構造はワイヤー放電加工により製作した。

図2 可変面積型電子ビーム露光装置に使用する静電偏向装置の試作品

左の写真は記念史料室に保存されている静電偏向装置の試作品。手前は静電偏向器D3を製作するために内部から切り出した部分。中央は静電偏向装置の構造図。20極不等分割円筒型の静電偏向器が3段(D1、D2、D3)組み合わされている。右の写真は試作した静電偏向器。複雑な内部の構造はワイヤー放電加工により製作した。

「HLisp-Reduce」は、電子ビーム露光装置のために開発していたものではない。「後藤先生の興味は幅広く、分からないことを知りたい、できないことを可能にしたいと、いくつもの研究開発を並行して進めていました。すると、違う目的で進めていたものが別の研究開発に役立つことがあるのです。それも後藤流ならではの醍醐味でした」

可変面積型電子ビーム露光装置は日本電子のほか、株式会社日立製作所と株式会社東芝でも製品化された。描画速度が従来の1,000倍になり、10万個以上の部品を基板上に集積させた超LSIの製作も可能になった。そうした功績が認められ、後藤氏は1989年、紫綬褒章を受章した。

理研の特許は2007年5月に失効したが、特許権の存続期間の販売台数は51台、特許実施料収入は約4億4,000万円に上る。その後も販売台数は伸び、正確な数は把握できていないが、現在(取材当時の2019年2月)でも50台以上が稼働中と思われる(図3)。スーパーコンピュータ「京」のCPU(中央演算処理装置)を構成している超LSIの製作にも可変面積型電子ビーム露光装置が使われた。

「可変面積型電子ビーム露光装置は半導体産業を支える重要な技術になっていますが、それが理研発であることはあまり知られていません。少し寂しいですね」と出澤氏。後藤氏は、どう感じていたのだろうか。「直接聞いたことはありませんが、残念だと思っていたでしょう。でも、それに対していろいろ言う暇があったら、新しいことを考えた方がいい。後藤先生ならそうおっしゃったでしょう」

図3 日本電子の最新型可変面積型電子ビーム露光装置「JBX-3200MV」

LSIや超LSIは、レチクル(写真のフィルムに相当)に描かれた電子回路をウェハー上に焼き付け、エッチングなどの工程を経て作製する。可変面積型電子ビーム露光装置は、レチクル製作時の回路描画に使用される。(提供:日本電子(株))

図3 日本電子の最新型可変面積型電子ビーム露光装置「JBX-3200MV」

LSIや超LSIは、レチクル(写真のフィルムに相当)に描かれた電子回路をウェハー上に焼き付け、エッチングなどの工程を経て作製する。可変面積型電子ビーム露光装置は、レチクル製作時の回路描画に使用される。(提供:日本電子(株))

数式処理の高速化を目指し専用計算機FLATSを開発

可変面積型電子ビーム露光装置の設計にも重要な役割を果たした数式処理に関する研究開発には続きがある。「HLisp」は汎用コンピュータで実現していたが、より高速で処理できるようにハッシュ処理をハードウエア化した数式処理専用の計算機の開発に取り組んだのだ。それが、FLATSである。

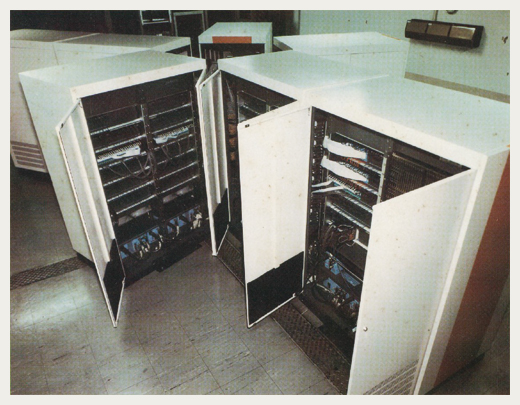

FLATSは1984年に完成(図4)。数式処理専用の計算機は世界初で、数式処理の速度が汎用計算機の1,000倍になった。小型化したFLATS-2も開発されたが、その後の進展はなかった。「汎用計算機が高速化し、専用計算機でなくても十分な速度で数式処理ができるようになったのです。汎用計算機が高速化したのは可変面積型電子ビーム露光装置によって超LSIが実現したからなので、うれしいことではあるのですが……」と、出澤氏は少し複雑な表情を見せる。

図4 数式処理専用コンピュータFLATS

図4 数式処理専用コンピュータFLATS

1986年には量子磁束パラメトロンを発明。「後藤先生が理研のマイクロ波物理研究室でジョセフソン接合を研究していた太田浩さんと話しているうちに、ジョセフソン接合に興味を持ったことが、発明のきっかけです」と出澤氏は言う。ジョセフソン接合とは二つの超伝導体を弱く結合したもので、その間にトンネル効果によって超伝導電流が流れる。量子磁束パラメトロンはジョセフソン接合を利用した素子で、超伝導回路内の磁束量子に変化を起こさせる。量子磁束パラメトロンを用いた回路で超高速動作を実現した。

後藤氏が大学院生時代に発明したパラメトロンとの関係は?「ロジックの上では似ていますが、動作原理は異なります」と出澤氏は答える。「パラメトロンは、トランジスタの普及に伴い姿を消してしまいました。後藤先生から直接聞いたわけではありませんが、いつかパラメトロンの名前を復活させたいと思っていたのではないでしょうか」。量子磁束パラメトロンを用いた超高速計算機の実用化が期待されたが、集積化が難しいこと、極低温まで冷却する必要があることなどから実現していない。しかし、非常に高速な動作が求められる宇宙望遠鏡のセンサーなど特殊な用途では活用されている。

実は、後藤氏にとって量子磁束パラメトロンの発明には、超高速計算機とは別の狙いがあった。「ジョセフソン接合に興味を持ったころの後藤先生は、『脳は分からないことがたくさんある、次は脳科学をやりたい』と言っていました」と出澤氏は振り返る。量子磁束パラメトロンを用いると、微弱な磁場を捉えることができる。脳の神経細胞が活動すると、微弱な磁場を生じる。そこで、量子磁束パラメトロンを磁気センサーとして使い、脳の活動を計測しようと考えたのだ。そうした試みは、理研での本格的な脳科学研究の開始、そして1997年の脳科学総合研究センター設立への後押しとなっていった。

再び注目される後藤流の研究開発とパラメトロン

後藤氏は、「はやっていない課題に取り組む、はやりだしたらやめてほかの課題に転換」を研究開発のモットーとしていたという。まいた種が芽を出し、ほかの人が育ててくれるようになったら任せて、また新しい種をまく。文部科学省科学技術・学術政策研究所は、多くの研究者が取り組んでいる分野は「大陸型」、その周辺分野は「半島型」、新しい分野は「島型」と呼ぶことを提唱し、科学を大きく進展させるには島型の新分野を開拓する必要があるとしている。後藤氏の研究開発はまさに島型であり、それを50年も前から実践していたのだ。

近年、パラメトロンが再び注目されている。後藤氏とは異なるさまざまな物理系でパラメトロンを実現したという報告が相次ぎ、基礎物理の学問的な追究だけでなく、革新的性能を持つ新しいコンピュータ開発という観点からも関心が集まっているのだ。創発物性科学研究センター超伝導量子シミュレーション研究チームの蔡兆申チームリーダーらを中心とする研究グループも超伝導回路を用いてパラメトロンを実現している。この研究では、後藤氏が発明したパラメトロンの動作原理を応用して、量子コンピュータの実現に必須な量子エラー訂正技術の開発が進められている。パラメトロンが再び科学技術の最前線に躍り出る日が来るかもしれない。

後藤氏は「天才」であるといわれるが、出澤氏はそれを否定する。「非常な努力家です」。行きつけの天ぷら屋でも「勉強しておかないとな」と、お酒を飲み食事をしながら英語の専門書を読んでいた、通勤電車でアイデアを研究ノートに書き留めるのに夢中になり降りる駅を何度も乗り越してしまった、といった逸話がいくつもある。「自分が知らないことを知りたい。そのために専門家の意見を聞き、しかし、うのみにはせず自分で納得するまで考え、誤りに気付けば自分のアイデアでも躊躇なく否定し、そして失敗を恐れず大胆に挑戦する。後藤先生は努力し挑戦する天才です」

後藤氏は1991年3月まで情報科学研究室の主任研究員を務めた。その後、企業などから受け入れる資金で特別に研究を推進する理研の特別研究室制度の第1号として招聘され、1991年5月から1996年11月まで「コンピュータと計測における量子力学的限界の研究」をテーマに研究開発を行った。2005年6月逝去。74歳だった。

出澤 正德(いでさわ まさのり)

電気通信大学名誉教授

1943年生まれ、茨城県出身。東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻博士課程修了。工学博士。1973年より理研情報科学研究室研究員補。同研究室研究員、副主任研究員を経て、1993~2009年電気通信大学大学院情報システム学研究科教授。(撮影:STUDIO CAC)

(取材・執筆:鈴木志乃/フォトンクリエイト)

『RIKEN NEWS』2019年2月号「記念史料室から」より転載