理研の宇宙線研究

理研の宇宙線研究は、1934年、仁科芳雄の主宰する仁科研究室に設置された「宇宙線実験室」から始まります。当初から宇宙線強度の連続観測が中核業務として位置付けられ、山崎研究室(山崎文男)、宇宙線研究室(宮崎友喜雄、和田雅美)、宇宙放射線研究室(松岡 勝)、牧島宇宙放射線研究室(牧島一夫)、高エネルギー宇宙物理研究室(玉川 徹)へと綿々と引き継がれています。理研が日本における宇宙線研究の中核としてどのように取り組んできたか、その歴史をひもといてみることにします。

宇宙線の発見とその研究の意義

宇宙線は、宇宙空間を飛び交う高エネルギーの微粒子(放射線)のことです。その正体は陽子やα粒子など。宇宙空間から地球の大気圏に飛び込んできた宇宙線(一次宇宙線)は、空気中の酸素や窒素などの原子核を破壊し、パイオンやミュオンなどの新たな粒子(二次宇宙線)を多く生成します。その二次宇宙線が地上に絶えず高速で降り注いでおり、私たちの体を突き抜けています。

宇宙線を発見したのは、オーストリア生まれの科学者ヘス(Hess)です。1912年、自ら気球に乗り、約5kmの上空で電離箱※1内部の気体の電離度が地上の約9倍に増えることを観測し、放射線が地球の土壌だけでなく宇宙からも飛来していると考えたのです。この発見をきっかけに宇宙線研究が欧米で進み、以後、物質の根源である素粒子とその間で働く力を究める素粒子物理や、宇宙の成り立ちを究める宇宙論に大きな影響を与えることになります。

- ※1電離箱:放射線が電離箱の中の気体を電離する程度(電離度)を、発生する微弱な電流により計測する装置。電離を起こすエネルギーの高い放射線の測定に用いられます。

宇宙線中核研究機関としての理研

仁科研究室は1931年に発足し、仁科芳雄は湯川秀樹や朝永振一郎らと共に素粒子理論研究を開始しました。翌年には、その理論を解明するための実験として、宇宙線の持つ超高エネルギー領域を利用した宇宙線研究に着手しました。このように素粒子物理学そのものが宇宙線の観測を通して確立されていったのです。

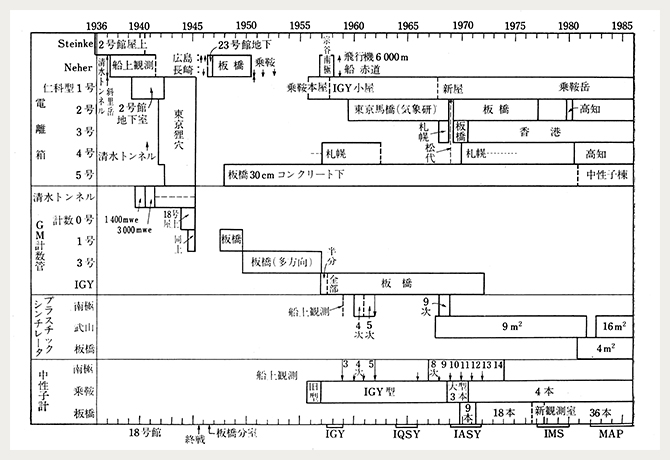

日本では1934年、日本学術振興会に宇宙線の委員会(第10小委員会、通称:仁科学振)が発足し、それまで仁科研究室で進められてきた宇宙線研究をさらに加速するため、同年「宇宙線実験室」が開設され、日本における宇宙線研究の拠点となります(図1)。そして、宇宙論と素粒子物理を統一することにより、自然界の一般法則を説明するとともに地球電磁気学の進歩に貢献することを目指すのです。

図1 理研宇宙線実験室における連続観測の歴史(『理化学研究所報告』 第62巻第1号より)

〔図中の略号〕

図1 理研宇宙線実験室における連続観測の歴史(『理化学研究所報告』 第62巻第1号より)

〔図中の略号〕

IGY:国際地球観測年 / IQSY:国際静穏太陽年 / IASY:国際活動太陽年 / IMS:国際磁気圏観測年 / MAP:中層大気国際観測年

以来、理研は、航空機・ロケット・人工衛星による観測、地上・山頂・地下・海上における観測、南極における観測などを行ってきました。世界的には、地球を総合的に科学観測するため、1957年から58年にかけて国際地球観測年(IGY)が制定されます。それに伴い理研は、①標準化された宇宙線計を用いて連続観測すること、②宇宙線世界資料センターとしての機能を確立することを担う日本の中核機関に選定され、日本の研究機関と緊密な連携を取りながら一定の研究計画に基づき宇宙線研究を進めていったのです。

素粒子研究を進めるには、宇宙線観測のほかに加速器実験もあります。加速器実験だと、粒子の種類と加速エネルギーをあらかじめ設定した上で、粒子が衝突したときの反応を精密に測定することができます。仁科は当初から、宇宙線観測とともに加速器実験も研究の柱に据えました。1937年に日本初のサイクロトロンも開発しますが、加速性能が低く、素粒子研究の主役は宇宙線観測でした。その後、加速器の加速性能が向上するとともに、宇宙線観測は素粒子から宇宙の研究に徐々にシフトしていき、幅広い研究分野と関わりを持つようになります。観測の場も地上から宇宙空間に変わっていきます。

仁科型電離箱での観測

理研の宇宙線研究は、宇宙線強度の連続観測から始まりました。そのため、1935年に、理研の工作部により仁科型電離箱が開発されました(図2)。当初は試運転が必要なため、東京・麻布狸穴の東京天文台敷地で観測されましたが、順次観測場所を、駒込(理研)、板橋(理研)、乗鞍、香港、札幌、高知などに移しました。電離箱での観測結果から、宇宙線は日食の影響を受けないことが確認されました。

図2 仁科型電離箱 2号機

図2 仁科型電離箱 2号機

また、太陽黒点数の11年変化から1年遅れた宇宙線強度変化を観測するなどの成果を挙げました。前述の第10小委員会では、5台の仁科型電離箱を製作し、これを豊原(南樺太)、東京、富士山、阿里山(台湾)、パラオに配置して同時観測し、外国の研究機関とデータ交換を行って研究することを提案・決定していたので、理研工作部の手で5台の電離箱が製作されました。宇宙線の検出に活躍した5台のうち1台は、仁科研究室の流れをくむ高エネルギー宇宙物理研究室(仁科加速器研究センター)に移管されました。

清水トンネルでの観測

清水トンネル(旧国鉄上越線)における観測は、宇宙線の透過力の限界を探る研究の一環として実施されました(図3)。

宇宙線は、密度が大きく厚みのある物質ほど透過しにくくなります。最初は、トンネル上部の岩盤を水柱に換算して1,400mH2O※2となる地点で観測を開始しました。この観測には、日独交換留学中のK. ビルス(Birus)※3との共同研究に使用した装置に改造を加えたものを使用しました。1940年には、3,000mH2Oの地点に移して測定を実施しました。この世界最深の宇宙線観測装置は、地下宇宙線研究のトップランナーとして、仁科芳雄と宮崎友喜雄らの研究により宇宙線の中に陽電子、ミュオン、パイオンなどを発見するなどの成果を残しました。

図3 清水トンネル内での機器の据え付けを見守る仁科芳雄(中央)と宮崎友喜雄(右隣)

図3 清水トンネル内での機器の据え付けを見守る仁科芳雄(中央)と宮崎友喜雄(右隣)

この清水トンネルの観測装置は、終戦により、放置せざるを得ない状況となりました。そして1946年2月、原因不明の火災により測定装置などがすべて焼失したため、その後の観測を断念しました。仁科は、「もしも火災に遭遇しなかったならば、世界を圧倒する研究成果を得ていたであろう」と、清水トンネルのこの災害について落胆の言葉を残しています。

- ※2mH2O:水柱メートル。岩盤の密度を考慮して、その厚みを水の厚みに換算するときに用いる単位。

- ※3日本側の交換留学生は、朝永振一郎でした。ビルスは1939年末に帰国、ロシアで戦死しましたが、彼が仁科研究室の黒板に書いた字を、仁科芳雄は消さないで保存するよう言いました。現在もこの黒板は理研で大切に所蔵しています。

宇宙線世界資料センター

前述した「国際地球観測年」(1957~58年)は、敗戦国であった日本も国際協力に加わりました。理研は、宇宙線世界資料センターの日本での責任機関となり、世界各地の観測所から集めた資料を時間軸に沿って図化し、1年ごとのデータブックとして多くの研究機関に送りました。このデータブックは、国際会議などで多くの外国人研究者から、「日本のお家芸」などと高く評価されました。観測結果のデジタル資料の処理には、当時日本で最速、最大記憶容量を有する電子計算機(理研板橋分所で稼働)が大いに役立ちました。板橋分所で研究室を主宰していた湯川秀樹(理論物理研究室)が電子計算機を活用した新しい研究に強い関心を示し、予算の獲得などさまざまな困難を乗り越え導入したもので、宇宙線観測データの解析にも活躍しました。

宇宙線世界資料センターは1991年に理研から名古屋大学に移管されました。

乗鞍岳での観測

戦後間もなく、朝永振一郎と武谷三男らは、日本の科学研究はまず宇宙線研究に力を注ぐべきである、と提言します。この提言を実りあるものとするため、理研(当時は株式会社科学研究所)の宮崎友喜雄らを代表とする研究者は、「高地における宇宙線観測の重要性」を提案します。これを受け1950年、朝日新聞社の学術奨励金によって、乗鞍岳山頂に宇宙線観測用の実験室(通称:朝日小屋)が建てられました。当時、乗鞍岳には大阪市立大学の観測小屋もありましたが、観測が進むにつれこれら二つの観測小屋ではいかにも手狭となり、大規模な宇宙線観測所を望む声が強くなります。

文部省はそれに応え1953年、二つの観測小屋を一つにまとめ、東京大学の附置観測所として「宇宙線観測所」(通称:乗鞍観測所)を山頂近くの室堂ヶ原に建設します(図4、5)。乗鞍観測所は、わが国初の全国共同利用研究施設でした。全国から多くの研究者がそれぞれの研究のために集まってきたので、若い研究者たちにとっては議論のできる刺激ある場となりました。

図4 乗鞍観測所

乗鞍岳の室堂ヶ原に建設された観測所建屋の前で。山頂にコロナ観測所が見える。前列右から3人目が小玉正弘、後列左から2人目が宮崎友喜雄、3人目が亀田 董、5人目が三浦功、後列右から2人目が豊田好男。

図4 乗鞍観測所

乗鞍岳の室堂ヶ原に建設された観測所建屋の前で。山頂にコロナ観測所が見える。前列右から3人目が小玉正弘、後列左から2人目が宮崎友喜雄、3人目が亀田 董、5人目が三浦功、後列右から2人目が豊田好男。

図5 常陸宮正仁親王を乗鞍観測所に迎えて

図5 常陸宮正仁親王を乗鞍観測所に迎えて

理研は、国際地球観測年の一環として国際的に標準化された中性子の観測装置を製作し、乗鞍観測所に設置しました。それまでの乗鞍観測所は冬季閉鎖されていましたが、理研の宇宙線連続観測を機に、1年を通した観測が可能になり、この装置はその後も長く観測に用いられました。当時の観測データ自記装置は、記録媒体を毎朝定時に取り換える必要があったため、休日も誰かが出勤しなければなりません。乗鞍観測所は、研究者1人が3週間前後泊まり込む当番制になっていました。理研の宇宙線研究室(板橋分所)でも、全員が観測要員としてローテーションを組んで任務に当たりました。3人いた女性所員の冬山当番も例外ではありませんでした。乗鞍観測所までの登り下りは時に孤独であり、夏場はともかく冬場の雪中登山では氷壁での滑落などの大けがもあり、危険と隣り合わせでした。

南極観測

日本の南極地域観測事業は、国際地球観測年を契機に開始されました。1956年11月18日、日本南極地域観測隊第1次観測隊員53名を乗せた「宗谷」が東京の晴海埠ふ頭から出航し、1957年1月29日、南極の地(オングル島)に記念すべき第一歩をしるしました(図6)。その後の第57次南極観測まで、日本の南極観測は、オゾンホールや大量の隕石の発見、オーロラの発生メカニズム、氷床コアによる過去の気象変動の解明など、科学的成果を上げました。

図6 南極(オングル島)に接岸した「宗谷」

図6 南極(オングル島)に接岸した「宗谷」

理研では、宇宙線研究室の小玉正弘が、第1次、第2次および第6次の観測隊員に選ばれました。第1次では、小玉隊員は南極観測船「宗谷」にネアー型宇宙線計(図7)を搭載し、南・北半球の緯度効果の違いを測定、「中性子成分」と「中間子成分」による違いを明らかにするなど、誠に順調な船出でした。しかし第2次越冬隊では、南極のあまりにも過酷な自然条件のため、接岸も基地への輸送作戦も断念せざるを得ない状況となり、幻の第2次越冬隊となりました。

図7 ネアー型宇宙線計

図7 ネアー型宇宙線計

第4次(1959~61年)では、小玉隊員の後継者として越冬隊に加わった福島 紳隊員(元 宇宙線研究室研究員、図8)が、樺太犬への給餌のため基地を離れますが、折からのブリザードの中で行方不明となり、南極観測史上最初の殉職者となります。福島隊員は7年後、基地から4kmほど離れた地点で、遭難当時のままの姿で発見されました。福島隊員が行方不明となった地点には、越冬隊関係者らにより「福島ケルン」が建立され、福島隊員の栄誉をたたえるとともに、現在も南極観測隊員を見守る役割を担っています(図9)。

図8 在りし日の福島紳隊員

図8 在りし日の福島紳隊員

図9 福島ケルン。理研板橋分所で準備した銘板とドライフラワーで、福島ケルンを顕彰する小玉隊員

図9 福島ケルン。理研板橋分所で準備した銘板とドライフラワーで、福島ケルンを顕彰する小玉隊員

南極観測船の運用は、第6次までは海上保安庁が担っていましたが、第7次から海上自衛隊に代わりました。当時の日本物理学会ではその運用変更に反対する声が多くあり、研究とその運用という次元の異なる議論のはざまで科学研究を遂行できなかった研究者がいたことも、時代を象徴する一つの出来事でした。

理研が進めていた南極観測の宇宙線部門は、第14次隊(1972~74年)で幕を閉じ、南極での宇宙線研究は終了しました。その後は、宇宙放射線の研究や気球によるオーロラ観測研究へと移行し、最終的には、オーロラを南北両半球で同時観測する研究へと発展しました。

理研ではその後も、宇宙線研究を宇宙物理や宇宙放射線の分野に発展させ、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」を利用した宇宙観測や実験の推進、X線を放射する高エネルギー天体の解明、南極の氷床コアを利用した過去の超新星爆発や太陽活動に伴う宇宙線の痕跡探索などの研究を進め、広く宇宙線分野の研究を継続実施しています。

『RIKEN NEWS』2015年10月号および11月号掲載「記念史料室から」より転載

謝辞

『RIKEN NEWS』掲載時の記事制作にあたっては、グローバル研究クラスタ宇宙観測実験連携研究グループの牧島一夫グループディレクター(当時)に専門家の立場からご校閲いただいた。宇宙線世界資料センター、乗鞍岳での観測、南極での観測などについての取材および写真提供には小玉正弘氏にご協力いただいた。