女性科学者の黎明期

理研が設立された1917(大正6)年当時、女子は基本的に大学に入ることが許されていなかった。禁止条項があったわけではないが、帝国大学の入学資格が、男子のみの高等学校(旧制高等学校)の卒業生に限られていたからである。唯一の例外は東北帝国大学(以下、東北帝大)で、入学資格を高等師範卒業生や中等教員免許資格合格者などに広げ、1913年に黒田 チカ、牧田 らく、丹下 ウメ3名の女子の入学を許可した。日本で初めての女子大学生の誕生である。このうち、黒田と丹下は後に理研で研究に携わることになる。

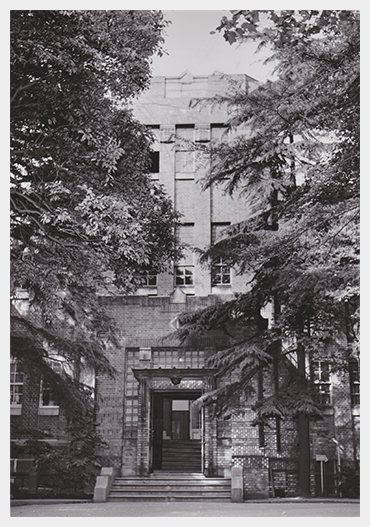

理化学研究所1号館

理研が設立された1917年、東京・駒込に置かれた1号館。

理化学研究所1号館

理研が設立された1917年、東京・駒込に置かれた1号館。

ちなみに理研の女性科学者第一号である加藤 セチは、大学を卒業していない。山形で小学校教師を務めていた加藤は、持ち前の向学心で研究者を志した。そして1922年に理研に入所、1953年に女性として初めて主任研究員となって自身の研究室を主宰した。

理研が女性研究者を受け入れるという英断を下した背景には、「理想の研究所をつくる」という機運があったことは想像に難くない。ほどなく、理研には、さまざまな立場で女性科学者が加わるようになり、女性科学者にとってかけがえのない職場となっていく。かくして、女性としての苦労、ハンデを背負いながらも、旺盛な研究意欲の下でたくましく実績を積み上げていく多くの科学者が輩出されたのである。

女子高等教育を巡る時代背景

女性として初めて帝国大学に入学許可を得た黒田、牧田、丹下ら3人にとっても、それはそれで苦難の連続であった。高等学校の教育と、それ以外の教育のレベルには大きな開きがあり、女子が帝国大学に進学することは「高等学校抜きの不完全なる教育階梯より、ハイジャンプの曲芸」(1927年の「桜蔭会会報」より)と言われるほど困難だったのだ。実際、東北帝大に次の女子学生が入学したのは黒田らからじつに10年後の1923(大正12)年であり、ほかの帝国大学や官立大学が女子学生の入学を正式に認めるようになったのは、さらにその後であった。戦後の新制大学になってからやっと女子学生の入学を認めた大学もある。

女子が帝国大学や官立大学に行きたくても行けなかった当時、それらに代わる女子の高等教育機関は、官立の東京女子高等師範学校(1874年創設、現 お茶の水女子大学)と奈良女子高等師範学校(1908年創設、現奈良女子大学)、私立の東京女医学校(1900年創設、現 東京女子医科大学)、女子英学塾(1900年創設、現 津田塾大学)、日本女子大学校(1901年創設、現 日本女子大学)、東京女子大学(1918年創設。ただし大学ではない)、そのほかの女子専門学校であった。

そもそも「女が科学をやっても国家の役には立たない」と考えられていた時代であり、女性が研究者として職を得ることなどほとんど考えられなかった。

鈴木 梅太郎の愛弟子、辻村 みちよ

白衣で実験に臨む辻村 みちよ

白衣で実験に臨む辻村 みちよ

加藤の次に理研に入った女性は、辻村 みちよ(1888-1969)である。辻村も大学は出ておらず、経歴は加藤と似ている。師範学校を終えて1909年に東京女子高等師範学校(以下、東京女高師)の理科に入学、ここで保井 コノ(1927年に日本初の女性理学博士となる)の教えを受け、研究への強い希望を持つようになる。卒業し、7年間の教師生活を送った後、1920年に北海道帝国大学への入学を目指した。しかし、正規の学生としての入学は認められず、無給副手として農芸化学科の近藤 金助 教授の下で勉学と研究を行った。

1922年に東京帝国大学(以下、東京帝大)の医化学教室に移り、柿内 三郎 教授の下で生化学の研究を始めたが、1923年9月1日に起こった関東大震災で医化学教室は全焼し、辻村は10月に理研に移った。

理研の建物は新しく堅牢で、震災の被害は軽かったため、震災後、辻村だけでなく多くの研究者を受け入れることになった。

辻村は、鈴木 梅太郎の研究室に入って緑茶の成分に関する研究を根気よく行った。鈴木は辻村を単なる助手ではなく、将来独立の科学者に育つべき人物と見なし、研究結果を英文で報告することを勧めた。それに応えて辻村は、1929年以来、『欧文理化学研究所彙報』(Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research)に毎年報告を続けた。それらの論文が評価され、1932年に東京帝大より農学博士の学位を与えられた。女性初の農学博士である。

辻村はその後も、カテキンやタンニンなど緑茶の成分の研究を続け、1942年に副研究員、1947年に研究員となったが、1949年、お茶の水女子大学が設立された際に食物学科の教授として赴任した。1955年に定年退官した後も、実践女子大学で10年間教育と研究に携わった。

植物色素の構造解明、黒田 チカ

黒田 チカ

黒田 チカ

関東大震災は、理研3人目の女性科学者である黒田 チカ(1884-1968)の入所にも関わっている。

先述のとおり、黒田は1913年に東北帝大に入学した日本初の女子大学生の一人である。この時、黒田は29歳であった。1902年に東京女高師の理科に入学、実験を通じて化学に魅せられる。卒業し教師として勤めた後、母校の研究科で学び、1909年に助教授となった。当時、東京女高師に講義に来ていた東京帝大教授の長井 長義の勧めで東北帝大理科大学 化学科を受験し、合格した。

3年次の卒業研究で、日本の有機化学の祖といわれる真島 利行 教授の指導を受けることになり、紫根の色素シコニンの構造研究に着手した。卒業し、日本初の理学士となった後も副手としてこの研究を続け、1918年に構造決定に成功した。同年、母校東京女高師の教授に就任し、研究を続け、1921年から2年間英国に留学した。ところが、帰国後、郷里の佐賀にいた時、関東大震災が起こり、東京女高師の建物は焼失してしまう。

黒田は11月に上京し、木造のバラックで講義を始めたが、研究はできない状況だった。しかし、ちょうど、理研の主任研究員制度が1922年に始まり、真島が東北帝大教授と兼任の形で理研に研究室を持ったばかりであったため、真島が、自分の研究室で研究できるように計らってくれた。黒田は1924年1月に理研の嘱託となり、1926年に研究員となった。しかし、東京女高師教授と兼任であったため、御茶ノ水にあった東京女高師の仮校舎と駒込にあった理研の真島研究室の間を1日に何度も往復して紅花の色素カーサミンの構造研究に取り組んだ。1929年に構造決定に成功、この研究により東北帝大から理学博士の学位を授与された。保井 コノに続く、二人目の理学博士である。

その後もツユクサ、ナス、シソなどの色素の研究を行ったが、戦時中は物資が不足してきたため、タマネギの外皮の成分についての研究に着手した。戦後、外皮色素のケルセチンに血圧降下作用があることに気付き、苦労して集めた外皮からケルセチンを抽出し、錠剤を試作した。その後、日米薬品株式会社が製品化し、高血圧予防治療薬ケルチンCとして発売した。

黒田は、1949年、学制改革で発足したお茶の水女子大学の教授となったが、1952年に退官し、名誉教授となった。同年、理研(当時は科学研究所)も定年となり、嘱託となった。ケルセチンの研究はその前後に行われたが、同時期、ウニのトゲの色素であるスピノクロムの研究にも取り組んだ。

真島研で黒田と共に研究した女性科学者としては、和田 水(1906-1996)、岡嶋 正枝(1912-1987)がいる。

和田は東京女高師を卒業し、1930年に真島研に入り、黒田のツユクサなどの色素の研究に協力した。理研入所時、無給を覚悟していたが、真島と黒田の計らいで給料をもらったという。主任研究員制度の下では、人件費も研究費から支払われ、その額は主任研究員の裁量に任されていた。和田は1940年に東京帝大に移り、植物の研究を始める。その後、文部省立資源科学研究所でカーサミンの生合成経路を解明した。1958年に東海大学教授となった。

岡嶋も東京女高師の卒業生である。黒田のスピノクロムの研究に協力し、後を引き継いで1964年まで論文発表を続けた。ケルセチンの研究では、タマネギの外皮集めとケルセチンの抽出に尽力した。後に、お茶の水女子大学教授となった。

二つの博士号、丹下 ウメ

研究に勤しむ丹下 ウメ

研究に勤しむ丹下 ウメ

黒田と共に東北帝大に入学した丹下 ウメ(1873-1955)も、日本女子大学校で教鞭を執る一方、理研で研究を行った。

鹿児島で小学校教師をしていた丹下は、1901年、親戚の勧めで日本女子大学校に第一回生として入学した。卒業後も化学教室の助手として母校に残っていたが、同大の設立にもかかわり、化学を担当していた長井 長義の勧めで東北帝大を受験する。病気で休学したが、黒田と同様、真島の指導を受け、45歳で卒業し、大学院に進んだ。女性初の大学院生であったと考えられる。その後、応用化学教室助手を経て、1921年に栄養学の勉強のため米国に留学した。

1927年には博士号(Ph.D)を取得し、1929年に帰国すると、母校の生物化学教授に迎えられた。その一方、1930年に理研の嘱託となり、鈴木 梅太郎の研究室でビタミンの研究を行った。丹下は動物実験がうまく、鈴木も感服したという。多くの論文を発表し、1940年にビタミンB2複合体の研究で東京帝大から農学博士を授与された。日本と外国の両方で博士号を取得することは、当時の男性でも珍しかった。博士号取得後も、理研で研究を続けた。

丹下が嘱託となった頃の鈴木の研究室は100名を超える大所帯で、先述の辻村もいた。専門学校の出身で、1933年に「雇(やとい)」として研究室に入った西田 寿美は、「みんな当時は無給でもいいからといって研究室に入ってしまう」(『女性科学者の自由な世界』より)と、振り返っている。日本女子大学校を卒業した道 喜美代(1909-1985)も母校の日本女子大で研究する傍ら、丹下の実験を手伝うために鈴木研究室に通い、西田と同じころ研究室に加わった。東京帝大の教授と兼任であった鈴木は、2人に帝大の講義を聴くように勧め、西田は研究室の助手となった。道は後年、母校の教授となり、第8代学長も務めた。

後進たちの系譜

これまで見てきたように、理研における黎明期の女性科学者は化学と生物学を専門とする人が多かったが、その後、物理学や工学の女性科学者も入所した。ただし、数は少なく、記録も少ない。

浅居 ちか(1891-1976)は、同志社女子専門学校を卒業後、早稲田大学の応用化学科の聴講生となり、教師、海軍の嘱託などを経て1927年に理研の淺原 源七 研究室に入った。1931年にいったん理研を離れるが、1935年に木村 正路 研究室に嘱託として復帰する。専門は半導体膜の光電効果で、『理化学研究所彙報』に多くの論文を発表し、1941年に京都帝国大学から理学博士の学位を受けている。

原子物理学者の湯浅 年子(1909-1980)も、理研で一時期研究を行った。湯浅は、東京女高師卒業後、東京文理科大学(後の東京教育大学、現 筑波大学)に進み、戦時下のフランスとドイツで研究した後、帰国して終戦を迎えた。その半月後に仁科 芳雄 博士を訪ね、サイクロトロンを使った研究の準備を進めたが、11月にアメリカ駐留軍によって理研のサイクロトロンは海洋に投棄され、実験は不可能になった。湯浅は、東京女高師教授として講義を行う一方、別の研究に注力したが、1949年に再び渡仏し、以後、フランスで研究を行い、生涯を閉じた。

久保 和子(1918-没年不明)は、東京女高師卒業後、大阪帝国大学の数学科に進み、1943年に高嶺 俊夫の研究室に入った。光の反射や、アノマロスコープ(色覚検査機)の研究を行い、1955年に東京教育大学から理学博士の学位を受けた。1956年の日本原子力研究所発足時に科学研究所(理研)から移った。

医学分野では、福岡 文子(1911-2008)がいる。福岡は、1939年に佐伯栄養学校高等学校を卒業して、財団法人癌研究会 癌研究所に入ったが、1945年4月の東京大空襲で癌研究所は焼失し、理研に移って研究を続けた(中原 和郎 研究室)。1949年に癌研究所は再建され、その時期に福岡も戻ったようだが、理研で研究していたと思われる1948年に、中原と共にがんの毒素であるトキソホルモンを発見している。福岡は後年、中原と共に学士院賞を受賞し、国立がんセンターの化学療法部長も務めた。

- ※『理化学研究所百年史』より再構成