大河内正敏と理研コンツェルン

理研の黄金期を作り上げた財団理研第3代所長

財団法人理化学研究所は1917(大正6)年3月、総裁に伏見宮貞愛親王殿下、副総裁に渋沢栄一と菊池大麓(帝国学士院長、元文部大臣)を迎え、初代所長に菊池が就任して活動を開始した。物理部の研究員として東京帝大の大河内正敏(造兵学)(1878-1952)、鯨井恒太郎(電気工学)、化学部は鈴木梅太郎(農芸化学)、田丸節郎、和田猪三郎(純正化学)の各教授、東北帝大から真島利行(有機化学)らが選ばれた。しかし、菊池は就任5カ月で急逝、その後を継いだ古市公威(土木学界の長老)も1921(大正10)年9月、健康上の理由で辞任し、大河内が第3代所長に就任した。この大河内こそ、理研の黄金期を作り上げた人物である。

第3代所長の人選に当たり、理研の長老であった長岡半太郎らは強い危機感を抱いていた。それは初代所長が急逝、第2代所長も病弱であったので、第3代所長人事を間違えると理研は致命傷を受けると考えたのである。長岡らが白羽の矢を立てたのが、弱冠42歳の俊秀、新進気鋭の大河内である。大河内は当時、理研研究員、貴族院議員で子爵、東京帝大教授であった。大河内は、所長として次々と改革を断行、それによって、後に100年に1人の英傑と称されるようになるが、長岡らの人選はまさに的を射たのである。

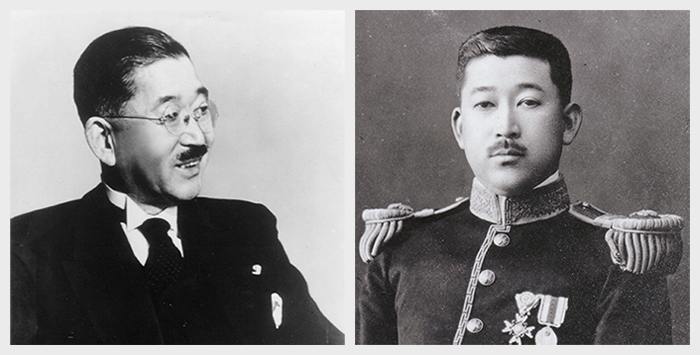

大河内正敏。右は青年時代

大河内正敏。右は青年時代

大河内は、1921(大正10)年10月の所長就任あいさつで次のように述べている。

「研究所運営の方針として、学術の研究と実際とを結合せしむるの方法を講じ、以って産業の基礎を確立すること、したがって、実業界との接触頻繁となり、自然経費の幾分かさむものあらんも、之を諒せられたきこと、また研究者は研究を生命と為すものなるが故に、研究に耐えざるに至りたる者、もしくは研究能力の欠くに至りたる者は之を罷免して、新進気鋭の研究者を採用する見込みなる旨を陳述す」

つまり、大河内は学術の成果を産業の基盤にすることと、その担い手である研究人材に焦点を当てることを明確に打ち出したのである。

しかし、第1次世界大戦後の戦後不況で、予定していた財界、産業界からの寄付金はなかなか集まらなかった。そのうえ、西欧依存体質の産業界に理研の研究成果は容易に受け入れられなかったため、財団理研に残された道は、研究成果の実施企業を自ら設立し、財政的に自立する方途を講じる以外になかった。ここで大河内は2つの改革を実行する。

改革の第1弾が、就任後ただちに実施した研究体制の一新である。当時の研究体制は、長岡を部長とする物理学部と池田を部長とする化学部の2つしかなく、しかも、2つの部は激しく対立していた。そこで、大河内は部制を廃止して主任研究員制度を新設し、両部長をも一主任研究員として平準化することとし、主任研究員が広い裁量権を有する研究室制度を確立したのである。すなわち、主任研究員に研究テーマ、予算、人事の裁量権を持たせ、研究者の自由な創意を育む環境を作り上げた。すべての主任研究員には、同等の権限を与え、平等にすることを基本に置いたのである。

また、主任研究員は大学教授との兼任も可能とし、研究室は必ずしも駒込の理研キャンパスに限らず、理工系学部を擁する東大、京大、東北大、阪大等の主要な帝国大学内にも置き、理研からの研究費で研究員をも採用、研究を実施できる体制を採った。この改革により新設された研究室は、長岡半太郎、池田菊苗、鈴木梅太郎、本多光太郎、真島利行、和田猪三郎、片山正夫、大河内正敏、田丸節郎、喜多源逸、鯨井恒太郎、高嶺俊夫、飯盛里安、西川正治の14である。

1917年から1948(昭和23)年までの財団理研時代に就任した主任研究員と大学との兼務状況をみると、その数は57名に上る。主任研究員の数だけ大学での研究が広がり、大学の研究室が増えるにつれて優れた研究者を育成する環境が充実するとともに、数多くの特色ある研究が展開された。

理研が日本の科学技術史上、輝かしい成果を挙げることができたのは、革新的であった主任研究員が主宰する研究室制度にある。また、そこで生み出された研究成果の発表を重視し、理研の刊行誌である和文の「理化学研究所彙報」(後に理化学研究所報告)、あるいは欧文の「SCIENTIFIC PAPERS」といった学術誌に掲載、刊行したことも大きい。

産業界に根を張った「理研コンツェルン」

第2弾が、研究成果の実用化である。大河内は研究者の自由な発想に基づく学術研究、基盤研究を根幹としながらも、その研究成果を日本の産業発展に役立てていくことも理研の責務であると強く認識し、バランスの取れた研究所運営を推進する。その具体的な姿が理研産業団であり、1942年に制作された理研創立25周年記念映画「科学の殿堂」の中で目的を明確に示している。

「理研は純正物理学、純正化学の研究が目的。そして同時に、医学や農学、工学への応用研究を進める。しかし、応用研究に力を注いでいると、研究が退歩する恐れがあるので、純正理化学の総合的研究に力を注ぎ、もって国防、産業などの基礎を強固にすることに努めている」

理研紹介映画『科学の殿堂』完全版 1942年(昭和17年)制作(38分46秒)

大河内正敏の言葉は1分51秒~3分04秒に収録。

この方針のもとに、数多くの特許、実用新案が企業化され、その実施料が研究費の財源になっていくのである。

財団理研の経営上の最盛期は1940(昭和15)年。この年の収支をみると、特許実施料は約218万円で、これは総収入361万円の60%強に当たり、研究費290万円の75%に達している(財団理研「研究25年」より)。これは主任研究員が理研と大学で研究および教育を実践して上げた成果を証明するものであり、さらには理研産業団の貢献度を示すものでもある。

理研の発明を理研自身が工業化する初の事業体は、大河内の所長就任の翌1922(大正11)年に創設された「東洋瓦斯試験所」である。東洋瓦斯試験所は吸湿剤「アドソール」などを製造販売し、その後、新設される「理化学興業(株)」に受け継がれる。

この会社を手始めに、各研究室からアルマイト、ウルトラジン(紫外線を吸収する有機化合物)、陽画感光紙、ピストンリング、金属マグネシウム、合成酒など独自のアイデアをもとにした発明が相次ぎ、これらを実用化する会社が続々登場し、「理研コンツェルン」と呼ばれる「理研産業団」を形成していく。理研コンツェルンは、ピーク時には実に63社、工場数は121に達した。大正末期から昭和の初期に、研究所の多数の研究成果をそれぞれの成果ごとに会社を設立、実用化に結びつけたもので、これだけの規模の会社を一研究機関が設立した実績は、欧米にも例がない。そこには理研本体での研究費を捻出するという大目標があったが、それを実行したのは、まさに大河内の慧眼とも言える。

理研コンツェルンを形成した会社に関連し、今日に受け継がれている会社としては、陽画感光紙の理研光学工業から発展した(株)リコー、ピストンリング業界の雄である理研ピストンリングから発展した(株)リケン、理研ビタミン(株)、理研計器(株)などがある。そのほかに、合成酒の理研酒工場を受け継いだ協和発酵工業(株)のような多くの関連会社もある。

また、大河内は研究者の海外留学にも力を注ぎ、国際的な視野のもとに研究の推進に努め、超精密工作機械の導入など最新の研究環境を構築、斬新な運営に尽力した。所長在任期間は約25年という長期にわたるが、科学に根ざした工業の構築を進めるという大河内の経営哲学“科学主義工業”に基づいた産業の基盤づくりという理想は、大きく花開いた。そして時代を隔して1990年代に入り、理研ベンチャーなどとして受け継がれている。

『理研精神八十八年』より転載