中根良平元理研副理事長に聞く 歴史秘話サイクロトロンと原爆研究

『RIKEN NEWS』2006年3月号、同年4月号で連載された「記念史料室から」より一部改変、転載。

組織・機関名および肩書などはすべて初出掲載当時のもの。

日本の原子核物理学の父、仁科芳雄博士(1890~1951年)は、1937年に日本で初めて、世界では2番目となる「サイクロトロン」と呼ばれる粒子加速器を完成させ、世界最先端の研究を行った。しかし、その業績については、あまり知られていない。また第二次世界大戦中、政府の命令により理研では仁科博士を中心に原爆研究が行われ、その実態についてはこれまでも多くの調査報告があるが、直接携わった研究者自身の証言はあまり紹介されてこなかった。今回、仁科研究室の出身で、原爆研究に直接携わった中根良平元理研副理事長が語る、これまで触れられることのなかった秘話を紹介する。

中根良平(1921年~2010年)

元理化学研究所副理事長。大阪大学理学部化学科卒。1943年、理化学研究所仁科研究室入所。

同位元素研究室主任研究員(1962年~1980年)、副理事長(1983年~1987年)。掲載当時は、理研名誉相談役、財団法人仁科記念財団常務理事。

核分裂の発見から原爆研究へ

―― 米国のE・O・ローレンス(1939年、ノーベル物理学賞)が世界初のサイクロトロンを完成させたのが1931年。理研がサイクロトロンの研究を始めたのはいつですか。

中根:1935年に仁科先生たちが、「小サイクロトロン(磁極直径65cm)」の建設を始めました。ちょうどその頃、イタリアのE・フェルミが重要な予言をしました。天然に存在する最も重い元素は原子番号92番のウランですが、そのウランに中性子を当てると93番元素ができるはずだと言ったのです。こうして世界中で93番元素をつくる競争が始まりました。理研でも1937年に小サイクロトロンを完成させ、その競争に参加しました。そして1938年、ドイツのO・ハーンらが「核分裂」という大発見をしました。93番元素をつくろうとウランに中性子を当てたら、何と二つに分裂し、ばく大なエネルギーを発生したのです。これを利用して原爆ができるかもしれないと考えられるようになりました。不幸なことに、1939年にナチス・ドイツの侵攻により第二次世界大戦が始まりました。ナチスよりも先に原爆をつくるべきだとA・アインシュタインがルーズベルト米大統領に勧告し、米国で原爆研究が始まったのです。

―― 日本では、いつ頃から原爆開発が検討され始めたのですか。

中根:1940年に陸軍の航空技術研究所で、理研の研究者を呼んで原爆開発の調査を始めました。そして1941年4月、陸軍が理研に原爆研究を依頼します。理研の大河内正敏所長はすぐに仁科先生に相談しましたが、この段階では先生は断っているんです。その年の12月には太平洋戦争が始まりました。1942年8月に海軍が「核物理応用研究会」をつくり、仁科先生が委員長を務め、長岡半太郎先生、菊池正士先生、嵯峨根遼吉先生など第一線の研究者が参加して、原爆開発の可能性を検討しました。そして「理論的には原爆をつくることは可能、しかし、米国でもこの戦争中には原爆を完成できないだろう」という結論を出しました。ところが翌年になって、仁科先生は原爆研究を引き受けます。これは「ニ号研究」と呼ばれ、東条英機首相の直々の命令で、陸軍航空本部の委託研究として1943年1月に始まったものです。

なぜ原爆研究を引き受けたのか?

―― 戦争中に原爆はできないと結論を出しながら、なぜ仁科博士は「ニ号研究」を引き受けたのですか。

中根:それは、分かりません。戦後もその理由について、仁科先生は何も語っていません。私は主な理由が二つあったと推測しています。ウランには、ウラン235とウラン238という同位体があり、核分裂するのはウラン235ですが、天然ウランにわずか0.7%しか含まれていません。だから天然ウランそのものに中性子を照射しても爆発しません。しかし、ウラン235を例えば100%近くに濃縮すれば、核分裂と同時に発生する中性子によって次々に核分裂の連鎖反応が起きて、原爆になる可能性があると考えられたわけです。

1942年ごろ、仁科研究室の玉木英彦先生が、「10%に濃縮したウラン235を10kgつくれば、連鎖反応が起きる」という理論計算を行いました。この計算結果を仁科先生が陸軍航空技術研究所に報告したところ、やはり原爆研究に着手してくれと東条首相の命令が下ったらしいのです。ただし「核分裂の連鎖反応は原爆にも発展するし、原子炉にもなる。どちらの開発が先になるか分からない」と仁科先生は陸軍の担当者に言い、担当者も「どちらでも結構です」と答えています。日本が戦争を始めたのは、石油資源がなかったからです。軍部もエネルギー源の重要性が念頭にあったのでしょう。仁科先生は「核を爆弾として使うより、エネルギー源として利用する方がよいのだが」とたびたび言っていたそうです。

| 1935 | 小サイクロトロン建設開始 |

|---|---|

| 1937 | 小サイクロトロン完成 日中戦争始まる |

| 1938 | 大サイクロトロン建設開始 核分裂の発見(ハーン) |

| 1939 | アメリカ、ウラン諮問委員会を設立し、原爆可能性を調査開始 |

| 1940 | 日本、陸軍航空技術研究所が原爆可能性を調査開始 ウラン235の対称核分裂およびウラン237生成を発見(仁科) 理研の矢崎為一博士ら、米国のサイクロトロンを視察 ネプツニウムの発見(マクミラン)、プルトニウムの発見(シーボーグ) |

| 1941 | 日本、陸軍航空本部が理研に原爆研究を依頼 太平洋戦争始まる |

| 1942 | 大サイクロトロンの設計図製作 日本、海軍が核物理応用研究会を設立 |

| 1943 | 1月、「ニ号研究」を開始 大サイクロトロン完成 |

| 1944 | 3月、理研49号館に熱拡散塔が完成、ウラン濃縮実験を開始 |

| 1945 | 4月、理研49号館・荒川工場が焼失、「ニ号研究」中断 8月、広島・長崎に原爆投下、終戦 |

―― 原爆研究を引き受けたもう一つの理由とは?

中根:それを推測するには、当時の仁科先生たちの研究状況を振り返る必要があります。1940年に仁科先生たちは、「ウラン235の対称核分裂」を発見しました。ハーンらは速度の遅い中性子で核分裂を発見したので、欧米では遅い中性子の研究が主流でした。しかし、仁科先生たちは速い中性子の研究をしていました。ウラン(92番)に遅い中性子を当てると、バリウム(56番)とクリプトン(36番)という質量が「非対称」な核分裂生成物に分裂します。一方、速い中性子を当てると、ウランが真っ二つに分かれる「対称核分裂」を起こし、銀(47番)などができる現象を仁科先生たちは発見したのです。

また、速い中性子がウラン238にぶつかるとウラン237に変わり、β線という放射線を出して壊れることを仁科先生たちは発見しました。すると、ウラン237から93番元素ができるはずなんです。93番元素生成の可能性を世界で最初に示したのは、仁科先生たちだったのです。1940年10月にシカゴでシンポジウムがあり、そこでフェルミが、仁科先生らによる対称核分裂とウラン237の発見を紹介すると、聴衆から大きな拍手が沸き起こったそうです。そのような素晴らしい仁科先生たちの業績が、不思議なことに日本ではあまり知られていません。

ただし、仁科先生たちは93番元素を化学的に分離することができませんでした。結局、93番元素は、1940年に米国のE・M・マクミランらが発見し、ネプツニウムと命名されました。マクミランらに先を越された理由の一つは、仁科先生たちが小サイクロトロンで研究していたのに対し、マクミランらはローレンスの下で大型のサイクロトロンによるはるかに多量の中性子で、たくさんの93番元素をつくることができたことです。仁科先生たちも1938年から、「大サイクロトロン(磁極直径150cm)」の建設を進めていましたが、1940年の段階ではうまく稼働していませんでした。

実は、1940年に米国のG・T・シーボーグらが94番元素であるプルトニウムを発見しましたが、発表しませんでした。私たちもその発見を戦後に知ったのです。93番元素の発見をあと一歩で逃したため、94番元素は先につくりたい、そのためには原爆研究を引き受けて大サイクロトロンを完成させなければならないと、仁科先生は考えたと思うのです。太平洋戦争が始まったとき、仁科先生は「戦時中であろうと基礎研究は推進すべきである。戦争が終わったとき、つまらない研究ばかりをしていたら、日本の恥だ」と語っています。仁科先生は大サイクロトロンを完成させ、核分裂の連鎖反応を実証する基礎研究を行うことを念頭に「ニ号研究」を受託されたのだと思います。事実、1944年2月の戦時研究動員会議に提出された書類には「ニ号研究」の中に大サイクロトロンの建設とそれを利用した核分裂の研究が含まれています。

入手できなかった設計図

―― 大サイクロトロンは、1940年に米国のローレンスから設計図の青焼き(コピー)をもらってきて、完成させたといわれていますね。

中根:そうです。私も長らくそう信じていました。しかし最近、青焼きは渡せないという、ローレンスの弟子からの断り状を発見して、びっくりしたのです。

―― 矢崎博士たちはサイクロトロンの設計図の青焼きをもらえなかった、ということですか。

中根:そうなんです。当時、ローレンスは原爆開発を検討する「ウラン委員会」の委員で、中心人物でした。ですから、本来、日本には情報は出せないはずなのに、いろいろなところを見学させてくれました。さらにサイクロトロンの設計図の青焼きをつくることを約束し、弟子のD・クックセイに指示したことも事実です。ところが、矢崎先生が帰国する1940年11月になってもクックセイは青焼きをつくってくれません。そこで矢崎先生は、米国に滞在していた高嶺俊夫先生に青焼きを受け取るように頼んで帰国したのです。しかし高嶺先生がクックセイに問い合わせると、「申し訳ないが青焼きはつくれない」という断り状が届きました。その断り状を高嶺先生は仁科先生宛に送りました。それを、駒込にあった昔の理研の、仁科先生の部屋で、私たちは最近発見したのです。

―― なぜ、ローレンスから設計図の青焼きをもらったという話になったのでしょうか。

中根:それは分かりませんが、仁科先生は断り状が届いたことをみんなに言わなかったようです。矢崎先生たちが米国視察でより参考としたのは、ローレンスのところよりも、仁科先生がドイツ・ハンブルクに留学していた時の共同研究者だったコロンビア大学のI・I・ラビのサイクロトロンでした。ちょうど解体修理中で、内部を詳しく見せてくれたようです。そこで得た知識をもとに、1942年に大サイクロトロンの設計図を独自に描き直したのでしょう。

1942年に描かれた大サイクロトロンの設計図と中根良平元理研副理事長

1942年に描かれた大サイクロトロンの設計図と中根良平元理研副理事長

知られざる原爆研究の実態

―― 中根先生が理研に入ったのはいつですか。

中根:大学卒業が半年早まって、1943年10月に駒込にあった理研に入りました。そしてすぐに軍隊に入り4ヶ月間訓練を受けた後、技術将校として理研に戻り、「ニ号研究」と呼ばれた原爆研究に携わりました。

―― 「ニ号研究」の具体的な内容は?

中根:竹内柾先生らによる「熱拡散法」によるウラン濃縮。飯盛里安先生らによる朝鮮半島や旧満州、日本占領地などでのウラン鉱石の探索。そして大サイクロトロンの建設です。1943年末には、大サイクロトロンが完成しました。1944年3月には理研の49号館に熱拡散塔が完成し、ウラン濃縮実験を開始。また荒川工場で酸化ウランの製造を行いました。そして核分裂の連鎖反応を実証する実験を目指しました。

―― 実際に原爆をつくる研究ではなかったのですか。

中根:私たち「ニ号研究」のメンバーは、誰も原爆ができるとは思っていませんでした。仁科先生も私たちも、玉木英彦先生が核分裂の連鎖反応に必要と計算した10%濃度のウラン235、10kgを熱拡散法でつくることは不可能だと分かっていましたから。ですから1938年の核分裂発見から、米国があんなに短時間で原爆を完成させるとは思ってもみませんでした。戦後、「よく原爆研究なんて恐ろしいことをやっていたね」と言われるのですが、当時は核分裂の連鎖反応が本当に起きるのかどうかも分からなかったのですから、今とはまったく感覚が違います。私たちはあくまでも基礎研究のつもりでした。

―― 理研や仁科研究室の総力を挙げて「ニ号研究」に取り組んだのではないのですか。

中根:それもまったく違います。仁科研究室でも宇宙線や理論の研究をしていた人たちは、「ニ号研究」にノータッチでした。朝永振一郎先生(1965年、ノーベル物理学賞)が「ニ号研究」への協力を申し出ましたが、仁科先生は必要ないと断ったそうです。「ニ号研究」に携わったのは、木越邦彦さんや私のように大学を出てすぐに採用された8人と、陸軍航空本部から派遣された技術将校が数人。そして玉木英彦先生、竹内柾先生と飯盛研の畑晋先生、長島乙吉先生です。サイクロトロンのメンバーは大サイクロトロンの建設が「ニ号研究」に組み込まれていることを知らなかったためか、「ニ号研究」とは関係ないと思っていたようです。

やがて1945年になると、空襲によって49号館の熱拡散塔や小サイクロトロン、荒川工場も破壊され、何の成果も挙げられないまま「ニ号研究」は中止となりました。そのころ、こんな話が伝わってきました。神風特攻隊の隊長が「やがて日本ですごい爆弾ができる」と言って若者たちを送り出したというのです。私は申し訳なく、何ともいえない気持ちになりました。仁科先生もずいぶん苦しまれたと思います。

被ばくしたレントゲンフィルム

―― 1945年8月6日、米国が広島に原爆を投下し、仁科博士が調査に派遣されましたね。

中根:8月7日に開かれた閣議で、「広島に投下したのは原爆だ」と米国が発表した「トルーマン放送」が報告されます。しかし軍部には謀略ではないかという人もいて、仁科先生を広島に派遣して本当に原爆かどうか確認してもらうことになりました。そして仁科先生が原爆に間違いないと判断したことが9日の閣議に報告され、大多数の意見がポツダム宣言を受諾して降伏しようということになったそうです。

広島に行った仁科先生は、爆心地から南へ1.5kmほどの距離にあった赤十字病院に行きました。原爆が爆発すると中性子と同時にガンマ線が発生するので、レントゲンフィルムが感光しているに違いないと考えたのです。ちょうど8月6日の朝に装置にセットしてあったフィルムを現像すると、真っ黒に感光していました。ところが赤十字病院の地下室や爆心地から離れた陸軍病院にあったフィルムは感光していませんでした。そこで仁科先生は原爆に間違いないと判断し、政府に報告したのです。実は戦後、そのフィルムは行方不明だったのですが、2004年に私が偶然、仁科先生の部屋で発見しました。

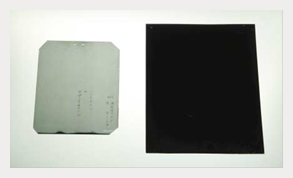

広島で被ばくしたレントゲンフィルム

右が赤十字病院で被ばくしたフィルム。左が同じ赤十字病院の地下室にあって感光していなかったフィルム。これらのフィルムは「陸軍軍医学校」と印刷された紙に包まれて保存されていた。

広島で被ばくしたレントゲンフィルム

右が赤十字病院で被ばくしたフィルム。左が同じ赤十字病院の地下室にあって感光していなかったフィルム。これらのフィルムは「陸軍軍医学校」と印刷された紙に包まれて保存されていた。

―― 中根先生は終戦のころ、どうしていたのですか。

中根:8月10日に、仁科先生から爆心地で集めた銅線などが理研に送られてきました。西川研の木村一治先生が測定すると放射線が検出されました。やはり、原爆に間違いないと思いましたね。11日の朝、政府がポツダム宣言受諾の交渉をしているという話を、脇村義太郎先生から聞きました。昼前、警戒警報が鳴り、ラジオが「米機が新型爆弾をまた投下するかもしれないので注意せよ」と警告していました。外へ出て玉木英彦先生と空を見上げていると、先生は「東京にも原爆を落とすかもしれないね」と言いました。「それでは防空壕に入っても駄目ですね」と私は答えて、空をずっと眺めていましたが、結局、B29爆撃機は東京に来ませんでした。

私は朝鮮などから送られてきた鉱石サンプルの分析を担当していましたが、それらの資料を全部焼くように飯盛研の西山誠二郎さんに頼み、11日の夜、兵庫へ向かいました。尼崎にあった住友金属の工場で熱拡散塔をつくっていたのです。そこで15日、玉音放送を聞き、熱拡散塔を破壊して工場のわきの運河に沈めました。

―― 仁科博士はどのような先生だったのですか。

中根:分からないことは何でも率直に質問され、若い人たちとも対等に議論する。「親方」と呼ばれていましたが、「こうしろ」ではなく「どうして」と本質的な質問をして、私たちを導いてくださる。だから、みんな「仁科先生は何も知らない」などと陰で言いながら、心の底から尊敬して先生についていったのだと思います。