仁科 芳雄とコペンハーゲン精神

日本の原子物理学研究の黎明期を力強くけん引した一人の研究者が理研にいた。主任研究員として研究室を主宰し、後に第4代所長となった仁科 芳雄である。欧州留学を通して、量子力学など新しい物理学の誕生に立ち会い、当時の最先端研究を日本にもたらした。さらに仁科は、現代物理学誕生の下地となった、自由で闊達な、そしてユーモアに富んだ討論と対話を行う"コペンハーゲン精神"を持ち帰り、理研を"研究者の自由な楽園"へと導く。わが国の物理学の発展に多大な影響をおよぼした仁科の欧州留学を、記念史料室に残されている史料とともに通観したい(敬称略)。

仁科によるハイゼンベルクとディラックの招聘

1929年の招聘時、理研での講演の折の記念写真。左から、仁科、片山 正夫、大河内 正敏、ハイゼンベルク、長岡 半太郎、ディラック、本多 光太郎、杉浦 義勝。

仁科によるハイゼンベルクとディラックの招聘

1929年の招聘時、理研での講演の折の記念写真。左から、仁科、片山 正夫、大河内 正敏、ハイゼンベルク、長岡 半太郎、ディラック、本多 光太郎、杉浦 義勝。

長岡 半太郎との運命的出会い

「日本の現代物理学の父」とも称される仁科 芳雄。しかし、彼が物理学を志すまでには紆余曲折があった。長兄である亭作の勧めで電気工学の道を歩み始め、東京帝国大学工科大学(現 東京大学工学部)電気工学科を工科大学首席で卒業。卒業後は電気化学へと進路を変え、1918(大正7)年7月、理研で電気化学に関する研究を進めていた鯨井 恒太郎 研究員のもとに研究生として入所した。ところが、その一方で未開拓な領域が多く残されていた物理学への興味が沸き立ち、当時、理研の物理学部長でもあった長岡 半太郎との運命的出会いにより、東京帝大大学院で物理学を学ぶようになったのである。

1920(大正9)年8月、仁科は理研から欧米諸国への留学の命を受け、翌年4月、神戸港を出航する。欧米への留学を理研に働きかけ、仁科の背中を押したのは長岡だった。仁科は、英国ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所を皮切りに、ドイツのゲッチンゲン大学を経て、1923年にはデンマークのコペンハーゲン大学に移り、滞欧期間の多くをコペンハーゲンで過ごす。その後、米国を経由して1928(昭和3)年に帰国した。仁科が留学していた8年あまりは、物理学の世界が大きな変革を遂げた時期であり、その滞欧生活の中で、仁科は新しい物理学を積極的に吸収し、名実ともに物理学者として自立していく。

留学当初は、後にノーベル化学賞を受賞するゲオルク・ド・ヘヴェシーのもとで、X線スペクトルによる物質の定量化に関する研究を進めた。この間にX線による化学分析の実験技術に習熟し、同研究所のX線に関する実験の指導的な役割を果たすようになっていた。そして、1925年に留学してきた木村 健二郎らにその技術を伝えている。このとき仁科は、実験から理論家への脱皮を図ろうとしており、木村に「私はもう実験をやめる。理論のことをやって国に帰りたい」と漏らしていたという。ちなみに木村も後に理研で主任研究員を務めた。

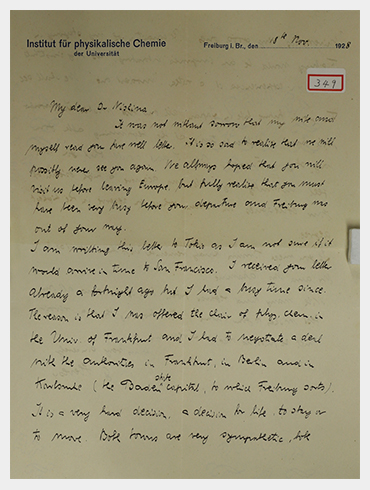

ヘヴェシーから仁科への手紙

1928年11月18日の書簡で、内容は8年の留学生活を終えて帰国する仁科に対する挨拶と激励。

ヘヴェシーから仁科への手紙

1928年11月18日の書簡で、内容は8年の留学生活を終えて帰国する仁科に対する挨拶と激励。

ニールス・ボーアのもとで

仁科の滞欧生活の中で最も充実していたのは、「コペンハーゲン大学理論物理学研究所(現 ニールス・ボーア研究所)」に滞在していた時である。量子力学が定式化された1920年代。その中心的な役割を果たしたのがデンマークのニールス・ボーアであり、彼は原子の構造理論でノーベル物理学賞を受賞(1922年)している。ボーアが1921年に開設したこの研究所には、エルヴィン・シュレーディンガー、オスカー・クライン、ヴォルウガング・パウリ、ヴェルナー・ハイゼンベルク、ポール・ディラックをはじめとする若き俊英の物理学者たちが集い、新しい物理学の構築を目指して議論が日々繰り広げられていた。その中に仁科の姿もあった。

理研研究生として2年間の留学が終わろうとしていた1923年、仁科はボーアに自身の想いを手紙で打ち明けた。

「……先生に(ケンブリッジで)お話ししたように、私は先生の指導の下でコペンハーゲンで研究することを熱望しており、先生が私を受け入れてくださったら感謝にたえません。私の第一の願いは、先生のスペクトルと原子構造の理論を突き詰めて研究することです。……」

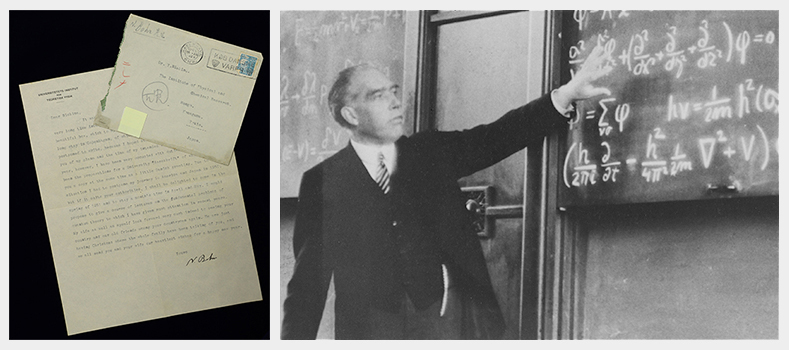

ボーアとの親交

左はボーアから仁科への書簡。1930年に予定していた来日が難しくなったこと、その翌年には来日し、講演できるだろうといった内容がつづられ、帰国後も親しく交流が続いたことがうかがえる。右は、1937年に来日が実現した際の講義風景を撮影したものと思われる。

ボーアとの親交

左はボーアから仁科への書簡。1930年に予定していた来日が難しくなったこと、その翌年には来日し、講演できるだろうといった内容がつづられ、帰国後も親しく交流が続いたことがうかがえる。右は、1937年に来日が実現した際の講義風景を撮影したものと思われる。

この手紙をきっかけにボーアは仁科のためにデンマークのエルステッド財団から奨学金を獲得し、仁科は5年間、コペンハーゲンで量子力学が確立されるまさにその現場で研さんを積むことができた。さらにそこで、分野や立場にとらわれず徹底的に議論を重ねる研究を進める研究スタイルと寛容の精神(コペンハーゲン精神)を体得した。帰国前の1928年には、スウェーデンのクラインと共同研究に取り組み、クライン-仁科の公式を発表。この公式は、ディラックの相対論的電子論に基づいた、光子と電子の散乱に関する理論研究であり、これにより仁科は物理学者としての地位を確立した。

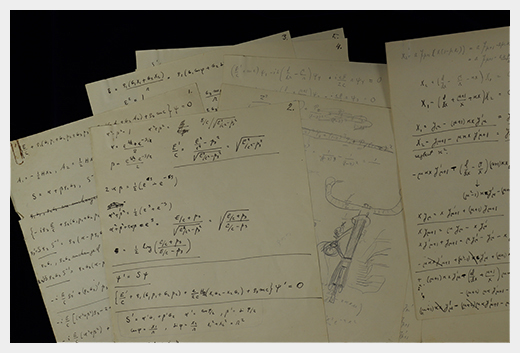

クライン-仁科の公式への過程

公式を導くための計算過程の一部。仁科の筆跡とクラインと思われる筆跡が混在する。途中で息抜きなのか自転車とみられる落書きがある。

クライン-仁科の公式への過程

公式を導くための計算過程の一部。仁科の筆跡とクラインと思われる筆跡が混在する。途中で息抜きなのか自転車とみられる落書きがある。

「仁科研」開設

1931年、仁科は量子論や原子核物理学をテーマに、理研 仁科研究室を主宰した。1930-31年は、ハロルド・ユーリーによる重水素の発見、アーネスト・ローレンスによるサイクロトロンの発明が相次ぐなど原子核物理学が目まぐるしく進展した年であり、日本もその進展に加わろうという意気込みであったといえよう。後に大所帯となる仁科研であるが、開設当初は、理論に朝永 振一郎、実験に嵯峨根 遼吉と少数での船出であった。当時の仁科研究室を湯川 秀樹は次のように語っている。

「……(仁科 先生が)理化学研究所に自分の研究室をもたれた時であったと思います。仁科 先生に親しく接するようになりまして以来、私たちは自分たちの研究がどれだけか進展すれば、そのたびごとに東京へまいりまして、仁科研究室で仁科 先生を中心としまして大勢の人たちと一緒に新しい問題や、自分たちの研究結果などについての討論をくり返してきたわけであります。どこの大学の卒業生であるとか、どういう機関に所属しておるとか、そういうことに関わりなく、同じ問題に興味を持つものが自由に集ってきて、充分にまた気持ちよく議論をすることができました」

仁科研で育った物理学者たちは、やがて巣立ち、日本の物理学の担い手となった。仁科は欧州留学により、新しい学問である量子力学、そしてコペンハーゲン精神を日本に持ち帰り、理研で体現したのである。

今、記念史料室には「3号館資料」と呼ばれる仁科の欧州留学時代の貴重な文献が保存されている。元々それらは駒込の仁科研究室に残されていたものだが、後にその部屋を引き継いだ西川研究室以降、歴代主任によって受け継がれていた。年月を経て忘れられかけていた「開かずの引き出し」が再発見されたのは、理研の和光移転に際してのことだ。その構成は、書簡約650通、日記・ノート・執筆論文資料約100点、文献資料約150点など1028件にものぼり、仁科 芳雄が欧州に旅立ち、帰国するまでの貴重な記録となっている。それらをひもとくと、豊かな議論と対話の中から、学問が成長していった姿を垣間見ることができる。

仁科のもたらした国際交流

1929年9月に仁科が中心となってハイゼンベルク、ディラックの2人を招聘し、京都大学にて講義を行った際の記念写真。前列右から2番目が仁科、4番目がハイゼンベルク、左から4番目がディラック。後ろから2列目の左から2番目は学生時代の湯川 秀樹。

仁科のもたらした国際交流

1929年9月に仁科が中心となってハイゼンベルク、ディラックの2人を招聘し、京都大学にて講義を行った際の記念写真。前列右から2番目が仁科、4番目がハイゼンベルク、左から4番目がディラック。後ろから2列目の左から2番目は学生時代の湯川 秀樹。

- ※周年記念史『理化学研究所百年史』および『RIKEN NEWS』2002年4月号「仁科芳雄がもたらしたもの 欧州留学とコペンハーゲン精神」より再構成