寺田寅彦 ─ 理研学術講演会で取り上げた異色のテーマ

防災科学の先駆者としても知られる物理学者・寺田寅彦は、自然科学を探究し、文芸にも親しんだ「理と文の人」であった。その後半生を、寺田が研究の場の一つとして過ごしたのが理化学研究所である。理研では1922年から36年にかけて、理研外の研究者も聴講できる学術講演会が盛んに開催されていた。そこで寺田は「火災の物理」「椿の花の落ち方」「墨汁の粒子」など、異色なテーマの数々を精力的に発表している。

その思考の背景には、どのような研究哲学があったのだろうか。寺田寅彦にまつわる評論やエッセイなども数多く手掛ける宇宙物理学者・池内了氏の講演を、2016年に理研内で職員向けに行われた「理研の歴史講演会」から抄録する。

[講師] 池内 了(いけうち さとる)

総合研究大学院大学名誉教授、名古屋大学名誉教授。専門は宇宙物理学、「泡宇宙論」の提唱者。寺田寅彦についての著作多数。『親子で読もう宇宙の歴史』『科学の考え方・学び方』などの執筆を通じて子どもと科学をつなぐ活動に積極的に関わるとともに、近年は、理系・文系の垣根を越えた「新しい博物学」を提唱。

漱石作品にも登場する寺田寅彦

寺田寅彦(図1)は、1878(明治11)年に東京に生まれ、父の郷里である高知で子ども時代を過ごしました。しかし、非常に重要な転機は、1896年に熊本の第五高等学校に入学したことです。そこには夏目金之助、すなわち後の夏目漱石と、寺田を物理学の道に導いた田丸卓郎という2人の先生がいました。2年生のとき、寺田は英語教師であった漱石の自宅を訪ねています。寺田が「俳句とは一体どんなものですか」と聞くと、漱石は「扇のかなめのような集中点を指摘し描写して、それから放散する聯想の世界を暗示するものである」と、実にうまい言い方で説明しました。まさしくここに漱石の「文」と寺田の「理」の出会いがあったのです。

実は、漱石の有名な小説『吾輩は猫である』には、水島寒月君という名前で寺田が登場します。バイオリンの話題や歯が欠けた話など、あの小説には寒月君、つまり寺田の人生と重なるところが多く、最後に奥さんを連れてきてあいさつをするところなどは、まさに2番目の妻の寛子さんを高知から連れてきて漱石のところにあいさつに行った、という実際の話そのままを描いています。

1909年に東京帝国大学の助教授になった寺田は、11年にヨーロッパに留学した後、X線の回折実験によるラウエ斑点の研究で成果を上げます。ブラッグ父子との競争になったのですが、向こうはブラッグの法則という結果を見事に出して、ノーベル賞を受賞。寺田もほとんどその近辺にまで迫っていました。残念ながら2番手であったということで、帝国学士院恩賜賞の受賞にとどまりましたが……。

東大教授に昇格した1916年に、漱石が亡くなりました。17年には寛子さんも亡くなり、寺田は「骨を抱いて 家を出づれば 寒き霧」という俳句を詠んでいます。

1923年、関東大震災に遭遇。あちこちで火事が起こり、非常に大きなつむじ風が発生し、それに巻かれて多数の人が亡くなりました。寺田は、そのつむじ風の問題に着目して、いろいろと調べ、報告書を出しています。

1924年に理化学研究所の研究員になり、25年に帝国学士院会員にもなった寺田は、27年には東大理学部を辞めて地震研究所の専任教授にも就任しました。仁科芳雄が理研で仁科研究室を立ち上げたのが31年、翌年にはそこに朝永振一郎が研究生として入っています。ここで仁科とも接点があり、宇宙線小委員会の委員だった寺田は、予算や資材の配分でもって自分も仁科の宇宙線の研究へ寄与したのだと述懐しています。1935年12月31日、寺田は57歳で転移性骨腫瘍のため亡くなりました。

以上のような生涯でした。

図1 文筆家としても名をはせた寺田が詠んだ歌「好きなもの 苺 珈琲 花 美人 懐手して宇宙見物」にちなみ、東京郊外の玉川上水のほとりで催された花見の様子。手前左が寺田寅彦。

図1 文筆家としても名をはせた寺田が詠んだ歌「好きなもの 苺 珈琲 花 美人 懐手して宇宙見物」にちなみ、東京郊外の玉川上水のほとりで催された花見の様子。手前左が寺田寅彦。

「ねえ君、不思議だと思いませんか」

寺田が理研に入った1924年、海軍の飛行船が霞ヶ浦上空で突然爆発し、墜落するという事件が起き、寺田は海軍からこの問題の解明を依頼されました。

寺田研究室には中谷宇吉郎がいて、湯本清比古と2人で実験を担当していました。そのころの寺田の口癖が「ねえ君、不思議だと思いませんか」という有名な言葉です。つい見過ごしてしまうような自然界のもろもろの事柄も、よく考えてみれば実は非常に不思議なことに広がっていくという意味です。飛行船事件において、あれこれ考えていた寺田は、まだ実験が本格的に始まる前に、「君たち、分かったよ。思っていたとおりだった」と、シャーロック・ホームズばりのせりふを口にします。

寺田が考えていた筋書きはこうです。飛行船には水素ガスを入れた皮の球にアルミの塗料が塗ってあります。アルミは通常は導体のはずなのですが、表面は酸化します。表面にはゴム塗料も塗られているので、球皮は絶縁体になっていると考えました。飛行船には、通信のために電波が送られますね。瞬間的に高周波で高電圧のパルスが行くと、接地電流が球皮の表面を流れます。それが絶縁体であれば火花が発生する。しかも水素というのは一番軽いガスで、球皮の被覆がどんなに完全でもうっすらと漏れ出ているはず。それに火花から引火して爆発したのではないか、という筋書きです。

彼らは実際、球皮に高周波をかけて、アルミ塗料に火花が飛ぶこと、そして、非常に弱い火花でも、水素の量が非常に少なくても、簡単に火が付くことを発見しました。

このときに、彼らは微小火花の顕微鏡写真をたくさん撮っています。火花がどのように出て水素に引火し、燃えるかというプロセスが、写真で明らかになったわけです。中谷にとってはこのときの経験が非常に大きく生きて、後の研究につながる雪や霜の映画や写真撮影に展開していきました。

多彩な研究テーマをつなぐもの

1929年以降、理研学術講演会で寺田が発表したテーマを見渡してみると、実に多種多様で、いずれも当時の学会においてはまだ物理の対象としては捉えられていなかった問題を、非常に広範に取り上げているということが分かります。

本稿の表題の「異色のテーマ」というのはそういうことで、例えば、固体の破壊の問題は、固体に生じる割れ目から着想します。そして、火花がどう飛んでいくかを空気の割れ目の問題と捉え、あるいは山火事を割れ目が形成されるパターンから考える。キリンの網目など動物の模様の起源は、発生初期に成長膜として生じた割れ目に由来しているのではないか。このように、割れ目という言葉で象徴される多彩なテーマへと展開してゆくのです。

火山灰の物理的性質の問題からコロイド粒子に注目し、墨汁を流してその粒子の物理化学的性質を調べる研究は、膠物体化学、要するにコロイド化学の提案へとつながります。そして、椿の花の落下の問題は、生物物理学という分野に広がっていきます。

きっかけとなったのは、漱石の詠んだ「落ちざまに 虻を伏せたる 椿哉」というユーモアにあふれた句でした。落下した椿は、ほとんど上を向いて落ちています。しかしこの句は、椿が下を向いて、かつ虻を伏せている情景を歌っている。漱石の句は実景なのか、単なる空想なのか。寺田は、椿の花に取り付いて、蜜を吸うのに夢中になっていた虻が、落下中に逃げられずに伏せられてしまったという仮説を立てました。

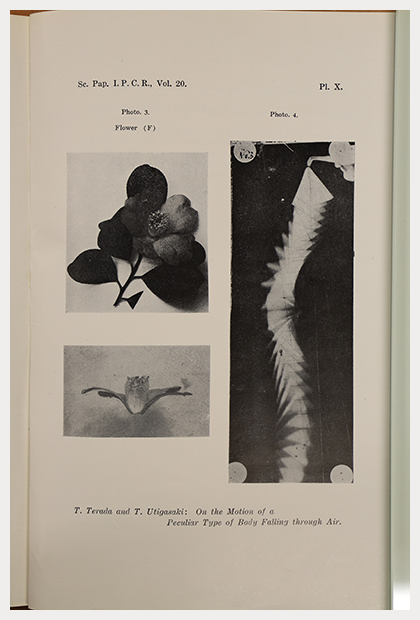

この椿の落下問題について、寺田は二つの論文を書いています。彼はまず、椿の花が実際にどのように落ちるのかを非常に丁寧に観察し、次に模型をつくってシミュレーション実験を行いました(図2)。そして方程式を書いては調べ、調べては書き直しました。その結果ついに、虻が芯にしがみつくと重心が移動して反転作用が減じやすくなる、つまり普通は反転して上向きに落ちる椿だが、虻が取り付いたために反転しないまま下向きに落ちて虻を伏せたと結論を出します。

これだけ見ると、取るに足らない研究と思われるかもしれません。しかし、彼はここでもいろいろな点から連想を働かせています。一つは虻により椿の花の重心が変化することです。つまり、ごくごく小さな変化でも、非周期運動を引き起こすということを見いだしたのです。本当にごく微小な変化であっても大きな変化をもたらし、不規則運動になってしまうというカオスを、彼は連想していくわけです。

二つ目は、椿がポトンと落ちるという椿の落下の様子にはいくつかのピークがあるということです。ランダムにバタバタと落ちるのではなく、いくつかがそろってバサッと落ちて、少し間があって、またバサッと落ちて止まります。そのような非周期的な落ち方をするのではないかということです。実際、彼は観察によってそれを確かめ、それが地震における余震の頻度分布と似ているのではないかと考えます。全然違う事柄ですが、地震の余震も一回起こると引き続いて何回か起こって、止まる。そのような擬周期的な頻度分布を、寺田は岩石破壊のモデルに適用し、地震のモデルに発展させています。

図2 椿の落下に関する実験の記録写真。理研の研究論文をまとめた『欧文彙報』(1933年)に掲載された。

図2 椿の落下に関する実験の記録写真。理研の研究論文をまとめた『欧文彙報』(1933年)に掲載された。

「連想の人」が先見した複雑系

寺田は『物理学序説』という著作を1927年ごろから書いていたようです。今、読み返してみると非常に哲学的なにおいがするもので、完成していれば哲学的な足場を基礎にした物理学の見方という、非常に面白いものができたのではないかと思いますが、残念ながら未完です。

ここで彼は、極めて重要なことを言っています。「現象を支配する要素が少数であり、かつ因果関係が明瞭で機械的な法則によって現象が単義的に決まる場合は、決定論的な取り扱いができるので問題はない」。これは要するに、明確に答えが出せる問題です。

「しかし、実際の自然現象の中には『原因あるいは条件と考えるべき箇条が限りもなく多数で複雑であり、また原因の微小な変化によって生じる結果の変化が有限である』場合がたくさんある」ということを言います。複雑系ということをここで指摘するわけです。

複雑系の概念が取り上げられるようになったのは1960年ごろ、コンピュータでいろいろな答えが出せるようになってからですが、その30年以上前にすでに寺田は、「当然開拓されてしかるべき物理学のこの広い領域の開拓は、人間的な物理学の省察なくしては、到底遂行され得ないのではないか」と看破しています。"人間的な物理学の省察"というのは、これまでの物理学では二つの極端な見方のいずれかに引き付けてしかやってこなかったが、そうではない中間的なもの、ということでしょう。中途半端な分野でこそ、本当の複雑さを相手にすることができる。そういう研究が必要なのではないかと強調しているのです。

私は寺田のことを「連想の人」と呼んでいるのですが、中谷に宛てた手紙の中で、彼は、自分が手を付けたいろいろな問題は、自分の頭の中では全部つながっているのだと記しています。それを説明する一つのキーワードが、まさに複雑系です。墨汁の問題は炭素の粉と油の微粒子との関係です。それが地震の問題につながり、割れ目の問題につながり、燃焼の問題につながり、火花が飛ぶときの空気の割れ目につながっている。

彼は物理に関係があるものをいろいろと連ねていって、それぞれの分野で自分の面白そうなテーマを選んで、若手にやらせました。彼自身は直接手を下すことは少なかったのですが、それぞれのつながりの中に彼の物理の攻め方が潜んでいると見るべきではないかと私は思っています。

理研の学術講演会で取り扱っていたテーマもやはり連想形で、複雑系の分野へのチャレンジとして見ることができるように思います。しかも寺田は常に、航空研究所や帝国学士院、地震研究所といった他機関で発表したテーマとは違うものをあえて選んでいました。理研だからこそ、新しい物理学の分野として複雑系というものを取り上げるべきという主張だったのではないでしょうか。

椿の落下を研究していたころ、寺田は「花は樹にくっついている間は植物学の問題になるが、樹を離れた瞬間から以後の事柄は問題にならぬそうである。学問というものはどうも窮屈なものである」と語っています。私には、彼が理研学術講演会だったからこそ、常に新しい分野を意識して提案していたのではないか、と思えてならないのです。

『RIKEN NEWS』2020年4月号「記念史料室から」より転載