園田 翔 博士「本は最高のコミュニケーションツール」

園田 翔(そのだ・しょう)博士

革新知能統合研究センター 汎用基盤技術研究グループ 深層学習理論チーム 研究員

新卒で電機メーカーに就職、車載機器開発に従事したのち、早稲田大学大学院先進理工学研究科電気・情報生命専攻にて学位取得。博士(工学)。学振特別研究員、早稲田大学助手を経て2018年に理研入所。人工知能(AI)の深層学習を支える技術、ニューラルネットワークの情報処理メカニズムを解明すべく、数学的アプローチから基礎理論研究を進めている。「科学道100冊2021」選書アドバイザー。(未来エンジニアリング)

Zoomで取材に協力してくださった園田 博士

数学で人工知能の学習プロセスを理解する

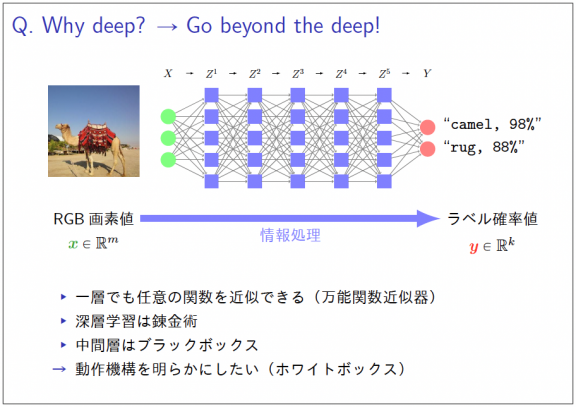

園田 翔 博士は、数学を使ってニューラルネットワークの情報処理のメカニズムを研究している。「私たちの脳は神経細胞(ニューロン)がたくさん繋がってできています。一つ一つの神経細胞は非常に単純な動きしかしていませんが、それらがシナプスを介してつながることで複雑な判断ができる。その構造を真似してつくられたのが、ニューラルネットワーク。人工知能(AI)を支える中心的な技術です」。

高い学習能力を誇るディープラーニング(深層学習)により、画像認識や機械翻訳の精度はぐんぐん上がっている。しかし実は、そのような人工知能がどのように出力を導いているのかはよく分かっていない。学習によって自動的に獲得されたアルゴリズムの仕組みはブラックボックスになっているそうだ。

「深層学習のメカニズムを解明することで、例えば誤作動の少ない人工知能の開発に応用できます」。このような基礎理論の研究は、自動運転車などへの製品化に際しても期待される。

さらに園田 博士は未来を見据える。「今は大量のデータと計算速度の速いコンピュータでニューラルネットを学習させていますが、できる限りの省エネを目指しています。小さい計算機、少ないデータ、短い時間で効率的に学習をさせたい。そうすることで、AI産業が拡大して、将来的には誰しもが使える技術になってほしいです」。

人工知能のニューラルネットワークは、どのように情報を処理してラクダを認識しているのかを説明した図

宇宙が知りたくて、数学や物理を学んだ

今では数学の世界にどっぷりの園田 博士だが、学生時代はどんな本を読んできたのだろう?

「幼い頃は昆虫や動物の図鑑が大好きでした。小学生の頃には、地元の千葉県市川市に中央図書館ができて、入り浸るようになりました。科学や外国語、アフリカの歴史など、さまざまな分野の棚を端から端までずっと眺めていました。知らないことに触れるのが好きだったんです」。

天体好きの友人の影響で、宇宙の本をよく読んでいた。小学生にして『ホーキング、宇宙を語る』(科学道クラシックスで選出)を手に取っていたそうだ。

「宇宙を理解しようと思うと非常に難しい。小学生なりにも、微積分が分からなければいけないとか、相対性理論を理解したいという気持ちが芽生えて、数学や物理の入門書を読むようになりました。そうこうするうちに数学が気になり始めて、今その世界にいます」。

本がコミュニケーションを結んでくれる

園田 博士にとって本は自らの興味を導く存在であるとともに、友人との大事なコミュニケーションツールでもある。中学校の頃は『フェルマーの最終定理』(科学道クラシックスで選出)を、周囲に薦めて内容を語り合ったそうだ。

社会人になってからは友人の影響で弓道に興味を持ち、オイゲン・ヘルゲルの『弓と禅』を手に取った。「日本に渡ってきて弓道に入れ込んだドイツ人が書いた本です。この本がきっかけで、初対面の人と一気に打ち解けたことがあります。その分野の古典と言える本を読んでおくと、知らない人とでも仲良くなれますね」。

日常会話や飲み会でも、本の話をするのだと言う。「同じ本を読んでいれば感想を言い合い、読んでいない本があれば薦め合うことで、互いの興味の幅が広がっていきます。最近は飲み会がないので寂しいですが(笑)」。

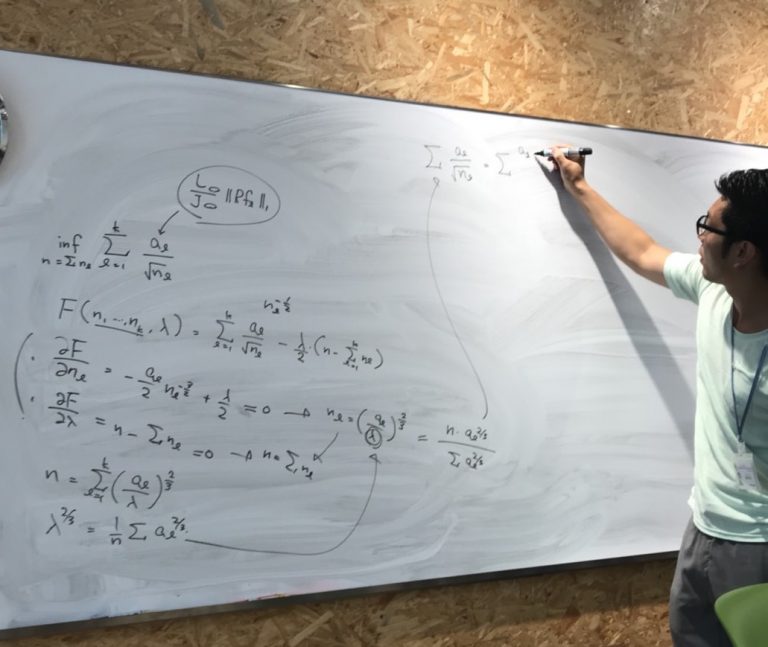

理研の革新知能統合研究センターにて、ニューロンの数を計算している園田 博士

園田 博士の「科学道100冊2021」推薦本

良書はどんどん人に薦めるという園田 博士、今回は5冊の本を推薦してくれた。

2021

レンブラントの身震い

- マーカス・デュ・ソートイ(著)/冨永 星(訳)

- 新潮社 2020年

「AIは本格的に創造性を発揮できるようになってきました。著者は数学者ですが、数学の研究もAIに取って代わられるようになるのではないかと危機感を覚え、AIと人間の創造性についての探究を綴った本です。AIの部品となる技術には実は100年以上の歴史があります。そこにしっかりと踏み込みながら、現代のAI開発者にもたくさん取材をして書かれているので、AIの研究者としても読み応えを感じました」。

2021

科学史ひらめき図鑑─世界を変えた科学者70人のブレイクスルー

- 株式会社スペースタイム(著)/杉山 滋郎(監)

- ナツメ社 2019年

「過去の科学技術イノベーションが起きた背景を丹念に調べ、科学者たちの“ひらめきの技”をリストアップし、図解したユニークな本。ピタゴラスから山中 伸弥 先生まで、分野も時代も幅広い。人生で困ることがあっても、これだけ技があれば突破できるはず」。

2021

Dr.STONE

- 稲垣 理一郎(原作)/Boichi(作画)

- 集英社 2017年

「ゼロから文明をつくろうとする、スケールの大きなSFサバイバル冒険譚です。僕たち研究者も、これまでに無い理論をゼロから自分たちでつくることがあるので、“必要なものがなければつくればいい”という不屈の精神に共感します。研究の根本にある大切なことを、改めて気付かせてくれます」。

2021

いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、3Dプリンターで臓器が作れるんだい!?─気になる最先端テクノロジー10のゆくえ

- ケリー・ウィーナースミス、ザック・ウィーナースミス(著)/中川 泉(訳)

- 化学同人 2020年

「未来予測は外れて当たり前というスタンスで書かれているのが面白いです。研究をしていると、予測することに対しては懐疑的になるので、このくらいカジュアルに技術の発展について可能性を紹介してくれる方が安心して読めます。分野も宇宙エレベーターからバイオプリンティングまで幅広くカバーしているので、興味を広げるにも最適な本です」。

2021

昭和ちびっこ未来画報─ぼくらの21世紀

- 初見 健一(著)

- 青幻舎 2012年

「レトロでダサかっこいい未来が描かれていて、単純に見ていて楽しい本です。僕はAIを専門にしていますが、研究をしていると、未来は予測できないということがよく分かります。この本では、昭和当時の未来予測がどれだけ外れているかという観点から見るのも面白いかもしれません。どんな大胆な未来を描いても、現実は予想を上回っていくことが多い。ぜひそれを実感してもらいたいです」。

「いつか読みたい名著」に出会ってほしい

漫画からAI研究のノンフィクション、未来予想本まで紹介してくれた園田 博士。中高生はどのように自分の興味に合う本を探せばいいのか、アドバイスをくれた。

「本との出会い方は色々ありますが、乱読は一つの手段だと思います。図書館や書店を端から端まで歩いて、気になったものを片っ端から手にとってみてほしいですね。そんな出会いを繰り返すうちに、手放すことができない本たちと出会えるはずです」。

そして、若い人には長く読める本に出会って欲しいと続ける。「いい本って何年か経ってから読み返すと、新しい発見があるじゃないですか。そういう本に出会えるといいなと思います。1つには名著と呼ばれるもの。ただ難しい本は、いきなり正面からいかず、その周辺の解説書や入門書から読んでみるのがお勧めです。簡単な本だからと恥ずかしがる必要なんてなく、“いつかはあの名著が読みたい”という思いを持ちながら、何年もかけて理解を進めて、向かっていけば良いと思います。それこそ、大人になったときに飲み屋でずっと語れるような本に出会えると最高ですね」。

2022年03月15日