理化学研究所(理研)は、スーパーコンピュータ「富岳」[1]の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備を2025年1月から開始します。理研は、「次世代計算基盤に関する報告書 最終取りまとめ」[2](2024年6月文部科学省HPCI計画推進委員会。以下、「最終取りまとめ」という。)において、新たなフラッグシップシステムの開発主体とされており、2024年度(令和6年度)総合経済対策および2024年度(令和6年度)補正予算に基づいてプロジェクトの開始を前倒しするものです。

我が国の科学技術・イノベーションが世界をリードし、社会や産業を発展させるためには、これまでのスーパーコンピュータで追求してきたシミュレーション性能だけではなく、シミュレーションとAIの両者において世界最高水準の性能を達成し、さらにシミュレーションとAIとが密に連携して処理を行いつつ、科学上の仮説生成や実証を含むサイエンスを自動化・高度化する「AI for Science[3]」のための新たな計算基盤の実現が欠かせません。

新たなフラッグシップシステムは、これら状況を踏まえつつ、最終取りまとめおよび「次世代計算に係る調査研究事業[4]」の結果に加え、理研がこれまでスーパーコンピュータ「京」[5]、「富岳」の開発・運用を通じて得られた経験と教訓を活かし、社会ニーズに応え、あらゆる分野における産学官の利用者に活用される次世代計算基盤の開発を目指します。また、理研において2023年度から推進している「最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)[6]」をはじめとする研究開発事業として生み出した「AI for Science」や「量子HPC連携プラットフォーム[7]」に関する成果や知見も活用していきます。

今後は、速やかに基本設計を進めることとし、理研とともに基本設計を行う民間企業(ベンダー)の公募・選定に関わる手続きを進めていきます。また、本プロジェクトの推進の中核となる新たな組織を、理研計算科学研究センター(R-CCS)に設置し、R-CCS内の研究開発組織だけでなく、TRIP等の理研内の研究組織/プロジェクトとの協業や、広く国内外の大学および研究機関と連携し、本プロジェクトを推進します。

なお、理研は、「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発上のコードネームを「富岳NEXT」(英語名:FugakuNEXT)と名付け、「富岳NEXT」プロジェクトの進捗状況を情報発信していく予定です。

新たなフラッグシップシステムの開発および整備する意義

生成AIの進展をはじめとして、計算科学だけでなく科学技術・イノベーション全体の推進、そして、産業競争力強化の観点などから、計算基盤の重要性がさらに増しています。さらに、今後、計算資源の需要が増大するとともに、求められる機能も変遷・多様化していくことが予想されます。また、研究開発力・産業力の革新をもたらす「AI for Science」に向けた取組みが加速しており、産学官の利用者に対してあらゆる分野で世界最高水準の計算資源を提供する必要があります。これらの状況を踏まえ、「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備が求められています。新たなフラッグシップシステムを開発・整備することにより、時代を先導し、国際的に卓越した研究成果の創出や産業競争力の強化、社会的課題の解決などが期待されています。

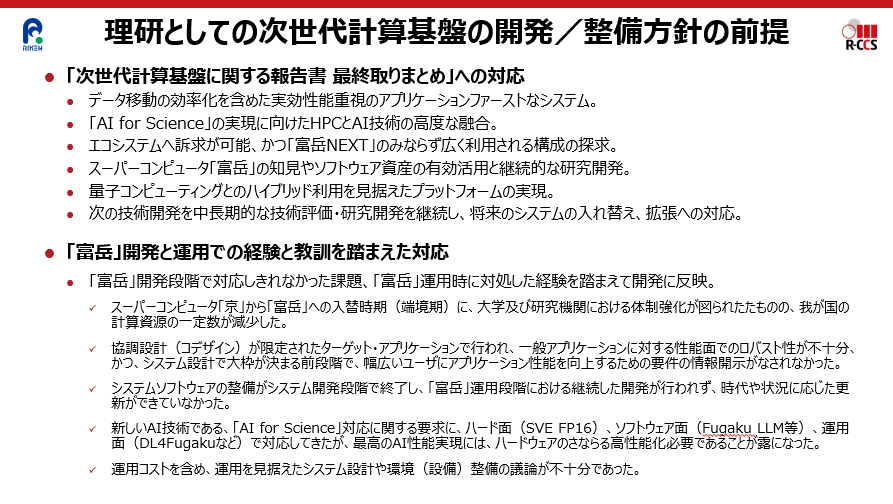

文部科学省(文科省)では2024年6月、研究振興局長の諮問会議であるHPCI計画推進委員会において取りまとめられました。最終取りまとめにおいて、新たなフラッグシップシステムの開発主体を理研とすることを妥当とし、求められる性能・機能など、新たなフラッグシップシステムの開発に関する方針を示しています。求められる性能・機能に関する方針のポイントは以下の通りです。

- CPUに加えて、GPUなどの加速部を導入。

- 電力性能の大幅に向上させた計算環境の提供。

- 既存の「富岳」でのシミュレーションに関しては、「富岳」の5~10倍以上の実効性能の達成。

- AIの学習・推論に必要となる性能に関しては、世界最高水準の利用環境(実効性能50EFLOPS以上)を実現。

また、新たなフラッグシップシステムの開発・整備に当たっては、フラッグシップシステムの運用との「端境期」を極力生じさせず、さらに最新の技術動向に対応するため、適時・柔軟に入れ替えまたは拡張可能とした、進化し続けるシステムの検討を求めています。

理化学研究所の役割と開発方針

理研は、これまで、スーパーコンピュータ「京」(2012年9月共用開始)、スーパーコンピュータ「富岳」(2021年3月共用開始)の開発・整備を主導するとともに、これらの着実な運用による計算資源の提供(ノード稼働率90%以上)を進めてきました。また、2022年10月からは、文科省が進める「次世代計算基盤に係る調査研究事業」のシステム調査研究の代表機関の一つとして検討を進めてきたほか、スーパーコンピュータの運用面や新しい計算原理に関する調査研究にも加わっており、我が国の超高速電子計算機に関する開発・整備・運用上の経験や教訓など、多くの知見を有しています。

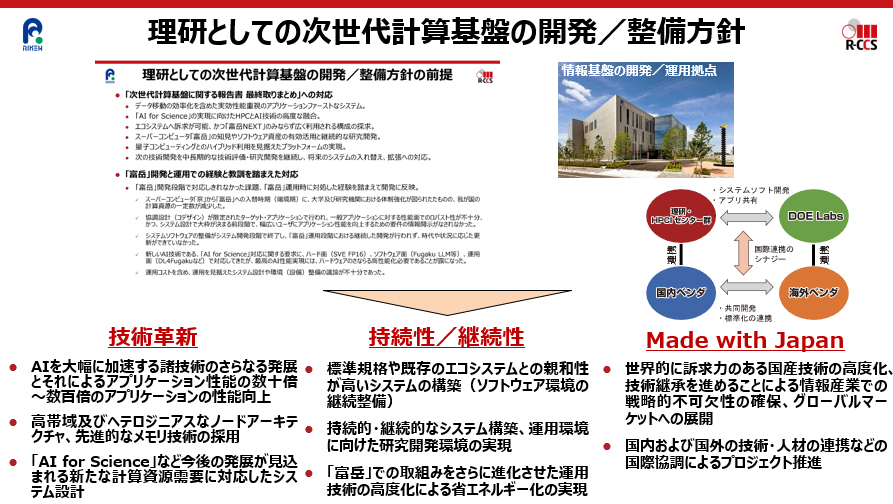

理研は、開発主体に指名されて以降、システム構成や「富岳NEXT」の設置環境および運用方法、持続的なシステムソフトウェアやアプリケーションの開発体制、TRIP事業等の理研内のプログラムの連携等の検討を進めてきました。これらの結果を踏まえ、開発方針として「技術革新」、「持続性/継続性」、「Made with JAPAN」を掲げ、システム開発を開始することとしました。

技術革新

- AIを大幅に加速する諸技術のさらなる発展とそれによるアプリケーション性能の数十倍~数百倍のアプリケーションの性能向上

- 高帯域およびヘテロジニアスなノードアーキテクチャ、先進的なメモリ技術の採用

- 「AI for Science」など今後の発展が見込まれる新たな計算資源需要に対応したシステム設計

持続性/継続性

- 標準規格や既存のエコシステムとの親和性が高いシステムの構築とソフトウェア環境の継続整備

- 持続的・継続的なシステム構築、運用環境に向けた研究開発環境の実現

- 「富岳」での取組みをさらに進化させた運用技術の高度化による省エネルギー化の実現

Made with JAPAN

- 世界的に訴求力のある国産技術の高度化、技術継承を進めることによる情報産業での戦略的不可欠性の確保、グローバルマーケットへの展開

- 国内および国外の技術・人材の連携などの国際協調によるプロジェクト推進

また、「富岳NEXT」は、我が国の重要な研究資源であるとともに、理研がTRIP構想で目指す「計算可能領域の拡張」の将来的な中核基盤の一つに位置付け、科学研究基盤開発プログラム(AGIS)や、TRIP3プロジェクト(量子HPC連携ソフトウェア/量子HPC連携制御技術開発)などで進めている研究開発の知見や成果を取り込むとともに、関係各機関と協力しつつ、理研全体でアプリケーション等の高度化など継続的な開発・利用環境の構築も併せて進めていく予定です。

「富岳NEXT」のシステム概要

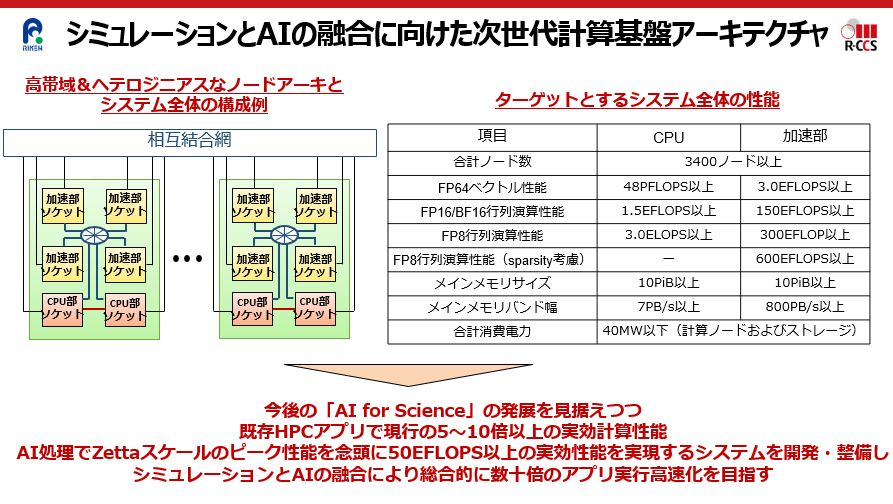

我が国の科学技術・イノベーションが世界をリードし、社会や産業を発展させるためには、シミュレーションとAIの両者において世界最高水準の性能を達成し、さらにシミュレーションとAIとが密に連携して処理を行いつつ、科学上の仮説生成や実証を含むサイエンスを自動化・高度化する「AI for Science」のための計算基盤の実現が欠かせません。

「富岳NEXT」のシステム構成については、今後の「AI for Science」の発展を見据えつつ、既存HPCアプリケーションで現行の5~10倍以上の実効計算性能、AI処理でゼッタ(Zetta)スケールのピーク性能を念頭に50EFLOPS以上の実行性能を実現するシステムの開発・整備を目指します。そして、シミュレーションとAIの融合により、総合的に5~10倍の実効計算性能向上を超える数十倍のアプリケーション実行高速化を達成することを目標としています。

「富岳NEXT」では、アプリケーションの実行性能を最優先として開発・整備を行う「アプリケーションファースト」を理念としつつ、電力制約下でも上記目標を達成するために、「富岳」で培ったアプリケーションソフトウェアなどの資産を有効活用できる電力効率の高いCPU部と、帯域重視の演算処理加速部を組み合わせた、高帯域およびヘテロジニアスなノードアーキテクチャを基本構成としたシステムを想定しています。また、「富岳NEXT」の運用開始直後から科学的な成果を創出していくためには、既存アプリケーションコードを予め加速部へと移植し準備を進めていく必要があります。そのため、演算処理加速部には、ユーザーにとって扱いやすく、またベースとなる加速部アーキテクチャが現状で広く利用可能であることを重視して、システム検討を進めます。

本プロジェクトの事業地については、フラッグシップシステムの運用の「端境期」がなく、適時・柔軟に入れ替えまたは拡張可能、かつ、現在、運用している「富岳」との連携や、既存設備の有効利用等の観点を踏まえ、検討しています。

今後の予定

「富岳NEXT」システム開発に関して、現在、理研とともに基本設計を行う民間企業(ベンダー)の選定プロセスを進めており、2025年1月23日から意見招請を開始します。また、「富岳NEXT」の開発推進組織については、2025年4月1日に「次世代計算基盤開発部門」をR-CCSに新たに設置し、理研内および国内外の研究者・企業と連携して本プロジェクトを推進します。なお、部門長には近藤正章R-CCSチームリーダー(慶応義塾大学教授)が就任予定です。

補足説明

- 1.スーパーコンピュータ「富岳」

スーパーコンピュータ「京」の後継機。2020年代に、社会的・科学的課題の解決で日本の成長に貢献し、世界をリードする成果を生み出すことを目的とし、電力性能、計算性能、ユーザーの利便性・使い勝手の良さ、画期的な成果創出、ビッグデータやAIの加速機能の総合力において世界最高レベルのスーパーコンピュータとして2021年3月に共用が開始された。現在「富岳」は日本が目指すSociety 5.0を実現するために不可欠なHPCインフラとして活用されている。 - 2.「次世代計算基盤に関する報告書 最終取りまとめ」

次世代計算基盤に関する報告書 最終取りまとめについて:文部科学省 - 3.AI for Science

AIとシミュレーション、多様なデータを組み合わせるなどして、科学技術にAIを活用し、研究プロセスを大きく加速させる取組み。これにより、さまざまな分野で画期的な科学技術イノベーションをもたらすことが期待される。理研では、「AI for Science」を推進するため、AIを活用したさまざまなシミュレーションなどの研究に取り組むとともに、2024年度にライフ・材料などの科学研究のための基盤モデルの開発・活用を行う「TRIP-AGIS」プログラムを新たに開始している。 - 4.「次世代計算に係る調査研究事業」

次世代計算基盤に係る調査研究事業:文部科学省 - 5.スーパーコンピュータ「京」

文科省が推進する「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)の構築」プログラムの中核システムとして、理研と富士通が共同で開発を行い、2012年に共用を開始した計算速度10ペタフロップス級のスーパーコンピュータ。2019年8月に共用終了。 - 6.最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)

理研において、2023年度から開始した、理研の強みである各領域の最先端研究をリードする最先端研究プラットフォーム群(スーパーコンピュータ「富岳」、量子コンピュータ、大型放射光施設「SPring-8」、X線自由電子レーザー施設「SACLA」、バイオリソース事業など)を有機的に連携させ、新たな知の領域を、研究分野を超えて効果的に生み出す革新的な研究プラットフォームを創り出す挑戦的なプロジェクト。具体的には、新型計算機と予測アルゴリズム、データ整備を連携させ、未来の予測制御の科学を開拓することを目指し、良質なデータ整備(TRIP1)、AI×数理で予測の科学を開拓(TRIP2)、計算可能領域の拡張(TRIP3)のプラットフォームを整備・連携し、人類の課題解決に貢献する研究DX基盤として機能させるとともに、これらを活用し、新たな価値の創成に資する研究を推進している。TRIPはTransformative Research Innovation Platform of RIKEN platformsの略。

RIKEN TRIPウェブサイト - 7.量子HPC連携プラットフォーム

理研は、横断プロジェクト「Transformative Research Innovation Platform of RIKEN platforms」(TRIP)を推進することとしており、その一環として、量子コンピュータ(Quantum Computing: QC)とスーパーコンピュータ(High Performance Computing: HPC)とを高度に連携させ、計算可能領域を拡張することが求められている。量子コンピュータを実用化・活用するためにはQCとHPCとの有機的な統合利用が必須であり、理研ではQCとHPCを連携させるシステムソフトウェアの開発を進め、量子研究のためのプラットフォームを構築し量子コンピュータの本格利用を支援している。

問い合わせ・機関窓口

理化学研究所 神戸事業所 計算科学研究推進室 アウトリーチグループ

Email: r-ccs-koho [at] ml.riken.jp

※[at]は@に置き換えてください。

理化学研究所 広報室 報道担当

理化学研究所 広報室 お問い合わせフォーム