理化学研究所(理研)は、小学4年生~6年生を対象としたイベントを理研和光地区で2件実施しました。

1件目は、2024年12月24日に実施した和光市教育委員会生涯学習課主催の「理化学研究所子ども科学教室」、2件目は2025年1月18日に実施した埼玉県県民生活部青少年課と共同開催の「夢を見つける!リアル体験教室『研究所の研究者になりたい』」です。理研は、これらのイベントに毎年協力しています。

両イベントとも、「分光器で光の仕組みを学ぶ」をテーマに実施。子どもたちは自分で作った簡易分光器でさまざまな光を観察し、光に含まれている色の成分を分ける「分光」について学びました。講師は広報室の河野 弘幸(博士・工学)が務めました。

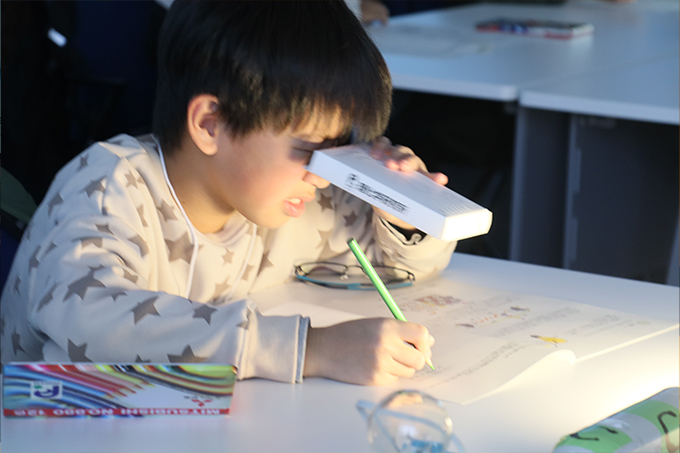

子どもたちは、研究では実際にどんなことをするのか、研究者になるために大切なことについて説明を受けた後、「分光学」の初歩をスライドで学びました。その後、紙の台紙を折って簡易分光器を組み立て、アルゴンランプや水素ランプからの光を観察し、分光したスペクトルをノートにスケッチしました。また、光源によるスペクトルの違いを観察し、観察結果から何が分かるのかをみんなで考えました。身の回りにあるLEDや蛍光灯などの照明の光と、レーザーの光との違いを発見して、積極的に手を挙げて熱心に講師に質問していました。

なお、開催後のアンケートでは、「理研に興味を持った。理研で研究したいと思った」「分光器を使ってみたら普段見ている光の中にこんなに色があるのだとびっくりした」「ネオンや水素、アルゴンからの光を分光するのがとても楽しかった」「(分光について)YouTubeで見たりしていたけど、自分でやったのは初めてなのでとても楽しかった」など、実際に自分の手を動かして観察を行う分光器制作実習を通し、知らないことが学べてとても楽しかったとの感想をたくさんいただきました。

将来、科学の道へ進む子どもたちが一人でも増えることを願い、理研はこれからも子ども向けイベント開催に協力していきます。

「夢を見つける!リアル体験教室『研究所の研究者になりたい』」(2025年1月18日)

「夢を見つける!リアル体験教室『研究所の研究者になりたい』」(2025年1月18日)研究とは?研究者とは?理研ならではの「研究」についての説明を真剣に聞く子どもたち

理化学研究所子ども科学教室(2024年12月24日)

理化学研究所子ども科学教室(2024年12月24日)普段見ることができないアルゴンランプや水素ランプの光を観察

「夢を見つける!リアル体験教室『研究所の研究者になりたい』」(2025年1月18日)

「夢を見つける!リアル体験教室『研究所の研究者になりたい』」(2025年1月18日)簡易分光器の中を覗いて観察した光のスペクトルを色鉛筆でスケッチ