国立研究開発法人理化学研究所(理研)は、2025年度から7年間の第5期中長期計画の期間に入ります。地球温暖化やエネルギー問題、社会の分断や格差拡大といった急速に深刻化する地球規模課題、半導体エレクトロニクス、インターネット、人工知能(AI)などのデジタル革新技術が社会にもたらす新たな課題、これらに対し人類が正面から立ち向かう期間になることは間違いありません。難題にひるむことなく、科学の力をもって解決方法を見出していかねばなりません。理研は、日本で唯一の基礎科学の総合研究所として、世界最高水準の研究開発成果を生み出し、日本の科学技術・イノベーションシステムを強力に牽引(けんいん)し、人類社会に貢献する中核拠点としての役割を果たします。

中長期計画の中で、理研は、自らの役割・ミッションとして

- ①科学研究の最前線でその発展を牽引し、基礎科学の学理を生み出し、その知を日本にとどまらず世界に拡げ、社会に欠かせない存在となること

- ②その卓越した科学研究を通じて、地球規模課題の解決を目指し、国民そして人類全体の将来社会への発展に貢献することにより、国民生活の発展や国際的地位の向上につなげること

を定めるとともに、文部科学大臣から示された目標を達成するためにとるべき措置を明示しました。

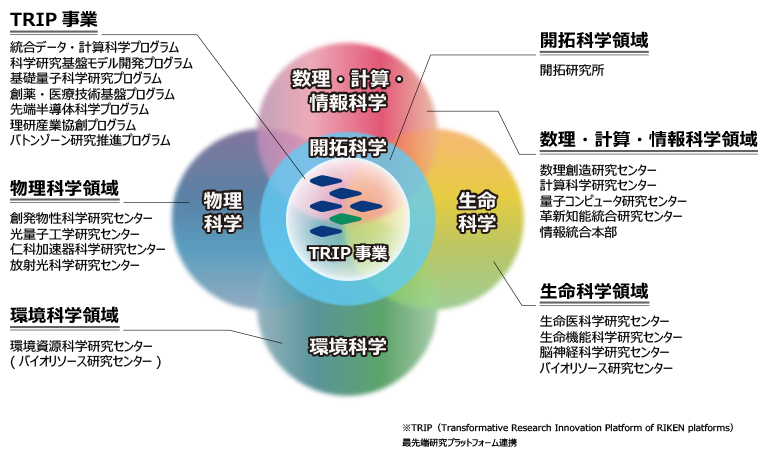

その実現の方策の一つとして、研究運営システムを強化し、戦略的経営の高度化を図ります。理研の強みである総合力を活かし、戦略性をより重視した効果的な運営を行うため、開拓科学、数理・計算・情報科学、生命科学、環境科学、物理科学の五つから成る研究領域の仕組みを新たに導入するとともに、それぞれの研究領域にトップサイエンティストである領域総括(研究領域についてを参照)を配置し、新たに取り組む研究分野や課題を、理事長のもとで迅速かつ柔軟に検討できる体制を構築します。この体制のもとで、常に最前線で科学研究を牽引し、既存の研究センター等の活動を一層活性化しつつ、学問分野を超えて学理の再構築・再体系化、そして新たな学理の創出を中長期計画期間の年限にとらわれず進めます。また、地球規模課題解決や人類社会の成長に向けて必要となる変革を能動的に駆動するために、科学への信頼性を一層高め産業界や政府等の社会に対して科学の立場から先を見通して、プロアクティブ、すなわち受け身ではなく予見的かつ能動的に提言していきます。

その上で、2022年に先行して始まった多様な分野の最先端研究プラットフォーム群を有機的に連携させて新しい知を創造するTRIP (Transformative Research Innovation Platform of RIKEN platforms)の仕組みを活用して、データ駆動によるアプローチを強化し、進化させていきます。それを通じて、領域を超えた連携を促し、総合力を発揮する「つなぐ科学」を推進していきます。これにより、分野を越えた研究者同士の化学反応を促し、研究者の好奇心を原動力として、人類が抱える課題を乗り越えていくために必要な知恵を次々と生み出していきます。この活動を日本から世界に広げて行きます。また、日本の研究開発力を世界トップレベルに維持していくため、大学等のアカデミアとの長期的な視野に立った互恵的な協力関係を構築し、理研が有する良質な研究インフラ、技術支援、研究に専念できる研究環境等を提供します。これにより、大学等における先端研究の推進力の強化に貢献し、それを通じて、次代を担う研究人材の育成に貢献していく所存です。また、研究成果をいち早く社会に届けることに貢献することも重要と考え、ベンチャー企業を含む産業界との研究や人材交流面での連携も強化して行きます。理研は科学を通じて社会に貢献する公共財としての使命を再確認し、新たな挑戦に向けて歩みを進めます。

図 研究領域と研究センター概要

この活動を進めるためには、性別、年齢、地域を問わず多様な人材を最大限活用できるようにしていくことが必要です。特に、国際情勢の不安定化が懸念される中、世界で活躍する研究者の登用を積極的に進めます。そのために研究者雇用の安定性と流動性を高いレベルで両立させる人事制度改革を進めます。

理研の卓越した研究開発成果の戦略的な国際展開や多様な連携活動を通じ、国際社会における理研の存在感を高め、日本と世界のトップレベル研究機関をつなぐゲートウェイを構築し、理研が国際的な頭脳循環のハブとなり、国際的ネットワークにおける将来のリーダーを育成・輩出します。

また本期間中に、フラッグシップとなる大型研究基盤として、次世代スーパーコンピュータ「富岳NEXT」の開発・整備や第4世代放射光施設「SPring-8-II」の整備・共用を本格化させるとともに、「バイオリソース」の整備・高度化を進め、国内外の研究者がアップグレードされた最先端の研究基盤を利用できる環境を提供します。

五神 真 理事長 コメント

「いま地球規模の諸課題は、かつてない深刻さを見せています。地球温暖化や環境破壊、経済格差や世界の分断といった困難に立ち向かうには、多様な人々の連携によって新たな知を創出し、共に行動することが不可欠です。科学が生みだす信頼と共感こそが、より良い社会の実現を支える力となるはずです。

理化学研究所は、日本で唯一の基礎科学の総合研究所として、幅広く先端的な研究を展開しています。2025年度からの第5期中長期計画では、スーパーコンピュータ『富岳NEXT』や放射光施設『SPring-8-II』を整備し、最先端の研究基盤を提供します。生成AIや量子コンピューターなどの新たな技術革新が加速するなかで、その基礎の探求と新たな活用について分野を超えた協働を促し新しい知恵の創出に全力で取り組みます。さらに、大学との新たな連携体制を構築し、次世代の研究者育成にも力を注ぐ方針です」

理化学研究所について

日本で唯一の基礎科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、数理・情報科学、計算科学、生物学、医科学などに及ぶ広い分野で研究を進めています。

アドレナリンなどの発見で知られる高峰譲吉博士による国民科学研究所設立の構想に賛同した渋沢栄一氏の呼びかけで、1917年に基礎と応用の両方の研究推進を目的とする財団法人として設立。戦後、株式会社や特殊法人時代を経て、2003年に文部科学省所管の独立行政法人理化学研究所として再発足し、2015年に国立研究開発法人、2016年には特定国立研究開発法人として、一層大きな役割を担うようになってきました。

研究成果を社会に普及させるため、国内外の大学や企業との連携による共同研究、受託研究等を実施しているほか、知的財産等の産業界への技術移転を積極的に進めています。

研究領域について

開拓科学 領域総括:小谷 元子

科学技術の飛躍的な進歩や新しい価値の創出に貢献。トップクラスの研究機関や研究者とのネットワーク構築や優秀な若手研究者の育成を通じて国際頭脳循環へ貢献する。

数理・計算・情報科学 領域総括:初田 哲男

各分野の研究者を有機的に結び付け、これからの科学技術振興と社会変革の中で必要となる計算基盤の構築と基礎学理を創成する。

生命科学 領域総括:西田 栄介

異なる階層・時間軸・種間の横断、ゲノムやエピゲノム、さらには環境要因を含めた複雑な生命メカニズム全体に至る、生命の本質と総体に迫る。

環境科学 領域総括:齊藤 和季

グローバル・コモンズの維持および人と地球の健康の両立に向けて、生物資源と生産・物質循環・共生と環境に関する研究開発により持続可能な社会の構築を目指す。

物理科学 領域総括:十倉 好紀

多様な研究者が集い、分野を越えた研究開発や議論を通じて、情報処理技術および高効率のエネルギー変換技術等を一層発展させ、Society5.0の実現などの社会課題の解決、新たな学術の創成につなげることを目指す。

問い合わせ・機関窓口

理化学研究所 広報部 報道担当

理化学研究所 広報部 お問い合わせフォーム