ポイント

- 偏極陽子を250GeVという高エネルギーで衝突させてW粒子を生成

- W粒子の測定から、陽子内のクォーク・反クォークの偏極度(スピン)を測定

- W粒子の確かなデータ蓄積が「陽子スピンの謎」解明に迫る

要旨

独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)を中心とする研究グループは、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL、サム・アロンソン所長)と共同で建設した偏極陽子衝突型加速器「RHIC※1」によって、スピンの向きをそろえた陽子※2(偏極陽子)同士を250GeV(1GeVは10億電子ボルト)という高エネルギーで衝突させ、素粒子間の「弱い相互作用」の媒介粒子であるW粒子※3を生成・測定することに世界で初めて成功しました。RHICの2大国際共同実験グループであるPHENIX※4とSTAR※5が、偏極陽子の衝突によるW粒子の生成を同時に確認し、このうちPHENIXによるW粒子の測定は、理研BNL研究センター(秋葉康之 実験研究グループリーダー)の岡田謙介センター研究員が中心となって行いました。これは理研仁科加速器研究センター(延與 秀人センター長)が中心となってBNLと進めてきた国際協力研究「スピン物理研究」の節目となる大きな成果です。

原子核を構成する陽子は、万物をつくる基本的な粒子です。陽子はさらにクォークと反クォーク※6、そして「強い相互作用」を媒介するグルーオン※7という素粒子から構成されています。クォークにはアップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)、の6種類が存在しますが、陽子は2個のuクォークと1個のdクォーク、およびそれらの反クォークと、これら粒子を結びつけるグルーオンで構成されていることが分かっています。

一般に全ての粒子は、質量・電荷・スピンといった固有の性質を持っていますが、陽子のスピンをその内部にあるクォークや反クォーク、グルーオンのスピンで説明することは困難で、「陽子スピンの謎」と呼ばれてきました。

研究グループは、RHICで250GeVまで加速した偏極陽子同士を衝突させ、W粒子を生成することに世界で初めて成功するとともに、その生成量が陽子スピンの向きに依存することを見いだしました。W粒子は、陽子の中のクォークと反クォークのスピンが同じ向きにそろって衝突しないと生成しません。従って、陽子スピンの向きとW粒子生成量の関係から、陽子内のクォークや反クォークのスピンの向きを、クォークの種類ごとに直接的に測定することが可能となります。

今後は、陽子の衝突頻度・偏極度(スピンのそろい具合)を向上させるとともに、生成するW粒子の検出範囲を拡大するなど測定の質を向上し、さらに現在より数十倍のW粒子データを集積することで「陽子スピンの謎」の解明を目指していきます。

本研究成果は、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』オンライン版(2月11日付け:日本時間2月12日)に掲載されました。

背景

原子核を構成する陽子は、地球をはじめとする私たちの世界を作っている基本的な粒子で、クォーク、反クォーク、グルーオンという素粒子で構成されています。陽子やクォークなど全ての粒子は、電荷や質量と同様に、「スピン」という地球の自転のような固有の性質を持っています。このスピンの状態は、陽子1個では右か左回転に相当する2つしかありません。スピンは、素粒子間の反応や素粒子の崩壊を支配しているだけでなく、実用面でも、陽子のスピンを利用した核磁気共鳴画像装置(MRI)など、物質の性質を分析することにも使われています。このように、スピンは大変重要な性質として知られているにも関わらず、陽子のスピンが、その内部にあるクォークや反クォーク、グルーオンのスピンをどのように反映して足し合わされているかはいまだによく分かっていません。例えば、1980年代に欧州原子核研究所(CERN)などが行った実験によって、クォークのスピンが陽子のスピンへ寄与する割合は、全体のわずか4分の1程度にすぎないことが判明するなど、「陽子スピンの謎」の解明が物理学の重要な課題とされています。

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の偏極陽子衝突型加速器「RHIC」(図1)では、この「陽子スピンの謎」を解くために、2001年から、スピンの向きをそろえた陽子(偏極陽子)を100GeV以上という非常に高いエネルギーで衝突させる実験を行っています。この高エネルギーでの陽子衝突反応は、その内部に存在するクォーク・反クォーク・グルーオン同士が衝突することになり、その衝突の頻度は、クォーク・反クォーク・グルーオンのスピンの向きに依存します。そのため、衝突で生成する粒子の量から、陽子内部の粒子のスピンの向きが分かります。すでに研究グループは、グルーオンのスピンの向きを測定することに成功しており、続いて反クォークのスピンの向きを測定するための準備を進めてきました。

陽子が250GeVという高いエネルギーで衝突すると、素粒子間の基本相互作用※8の1つ「弱い相互作用」を媒介するW粒子を作り出すことができます。この反応は、衝突する陽子内のクォークと反クォークのスピンが同じ向きにそろっている必要があるため、偏極陽子の衝突が作り出すW粒子の生成量は、陽子の中のクォーク、反クォークのスピンの向きを反映することになります。これまで、陽子と反陽子を高エネルギーで衝突させてW粒子の生成量を測定した実験はありましたが、陽子と反陽子のスピンがバラバラだったため、陽子内の粒子のスピンを測定することができませんでした。そこで研究グループは、RHICを用いて陽子のスピンをそろえ、この偏極陽子のビームを衝突させてW粒子を生成し、その生成量を解析することを目指しました。

研究手法と成果

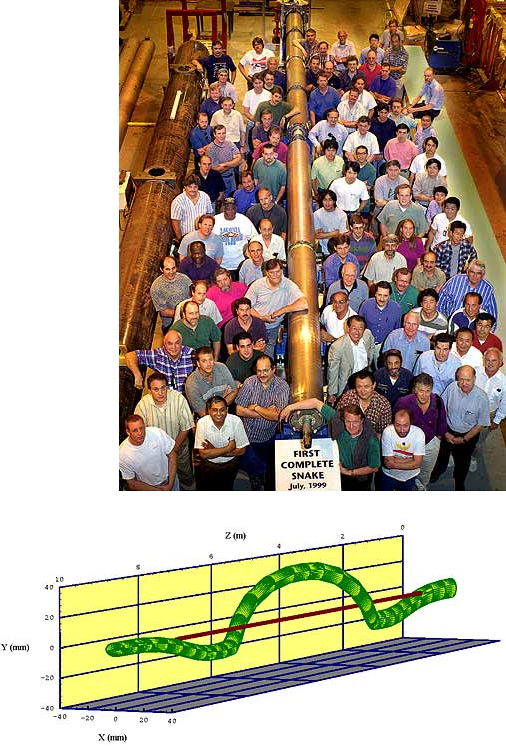

陽子を単に加速すると、陽子が加速器中を何周も飛び回っている間にスピンの向きがバラバラになります。理研とBNLの国際共同研究グループは、偏極陽子のビームを実現するために、スピンの向きを保持する「シベリアの蛇」と呼ぶ特別な磁石(図2)を開発しました。この「シベリアの蛇」の働きで、2001年に陽子ビームのスピンをそろえて加速して衝突させることに世界で初めて成功しました(2001年12月17日)。その結果、RHICは偏極陽子を加速することができる世界唯一の衝突型加速器になりました。

偏極陽子の加速はエネルギーが高くなるほど困難です。加速器の改良を進めた結果、2009年には遂に、W粒子の生成に十分な250GeVというエネルギーにまで偏極陽子を加速することに成功しました。

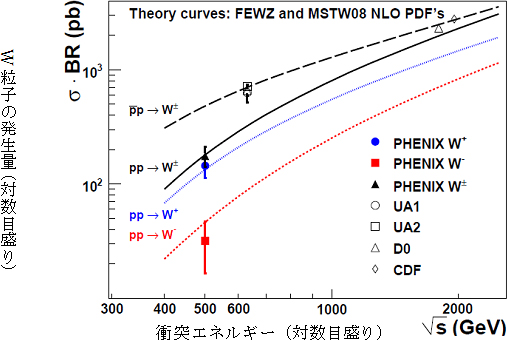

偏極陽子同士の衝突で作ったW粒子は、PHENIXとSTARという2つの国際共同研究グループが測定しました。W粒子には、正の電荷を持ったW+粒子と負の電荷を持ったW-粒子がありますが、どちらのグループも、W-粒子が崩壊して生成してきた電子、またはW+粒子が崩壊して生成してきた陽電子を捕らえることができました。測定したこれらの電子は、W粒子の質量エネルギーの半分のところにエネルギー分布が集中するなど、確かにW粒子からの崩壊であるという特徴を示していました。PHENIXが、このW粒子崩壊による電子の量からW粒子の生成量を計算したところ、素粒子の標準理論から期待される理論値とよく一致していることを見いだし(図3)、素粒子の標準理論に新たな証拠を得ることができました。偏極した陽子同士の衝突でW粒子の生成量を測定したのは、今回が初めて※9となります。

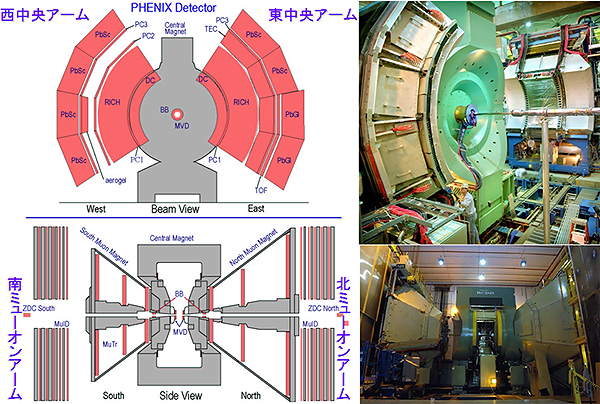

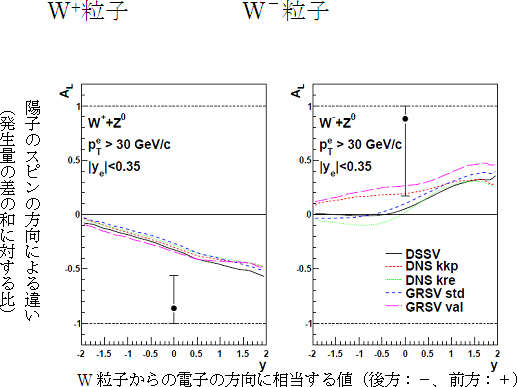

次に、衝突する陽子のスピンの向きとW粒子の生成量の関係を測定しました。W+粒子はuクォークと反dクォークの衝突、W-粒子はdクォークと反uクォークの衝突からだけで作られる上に、これらクォークと反クォークのスピンがそろっている必要があります。従って、W粒子の生成量が陽子スピンの向きの影響を受けていれば、クォークと反クォークのスピンが陽子のスピンに寄与していることを明らかにできます。研究グループはPHENIXの実験装置(図4)を用いて、陽子スピンをビーム方向にそろえた場合と、ビーム逆方向にそろえた場合のW粒子の生成量を測定しました(図5)。その結果、W+粒子の生成量は陽子スピンの向きの違いによって大きく異なっていることが分かりました(図5左)。つまり、陽子スピンの向きとW粒子生成量の関係から、陽子内のクォークと反クォークの向きを、直接的に観測することが可能となりました。

これまでの実験手法では、クォークのスピンと反クォークのスピンの和は比較的よく測定されていましたが、反クォークのスピンは間接的な測定だけに限られていました。今回の実験手法では、W粒子の生成が反クォークのスピンの向きに特に感度が高い、という性質を利用しているだけでなく、W粒子生成の際に衝突する2つのクォークと反クォークのスピンの向きがそろう必要がある、という条件のため、反クォークのスピンの向きを直接的に測ることができるという特徴があります。また、W+粒子とW-粒子の生成量から、u、dクォークと反u、dクォークそれぞれ4つの粒子のスピンが担っている成分を、種類ごとに直接的に測定することも可能になります。

こうして、これまで間接的実験手法で測定していた陽子内のクォーク・反クォークのスピンを、W粒子を使って直接的に測定する新しい実験手法を確立しました。

今後の期待

ブルックヘブン国立研究所では、今後数年にわたってW粒子の測定を続ける計画です。まず、衝突頻度を向上し、今回の数十倍のデータを蓄積します。さらに、偏極度(スピンのそろい具合)を向上することで、スピン測定の感度を上げます。また、今回の実験では、ビーム方向に対して真横方向に出た電子(陽電子)だけしか測定していませんでしたが、PHENIXでは現在、W粒子崩壊をより前方や後方で検出するための準備を進めており、まもなく測定を開始します。W粒子の崩壊をさまざまな方向で検出することで、クォークや反クォークのスピンの向きをより精密に測定していきます。こうしたデータ量の増加・感度の向上によって、u、dクォークと反u、dクォークが、それぞれどれだけ陽子のスピンの割合を担っているかという謎の全容解明が期待できます。

発表者

理化学研究所

仁科加速器研究センター 理研BNL研究センター 実験研究グループ

グループリーダー 出渕 卓

仁科加速器研究センター 延與放射線研究室

主任研究員 延與 秀人

副主任研究員

(兼)理研BNL研究センター 実験グループリーダー

秋葉 康之(あきば やすゆき)

仁科加速器研究センター

センター長 延與 秀人

延與 秀人(えんよ ひでと)

Tel: 048-467-9450 / Fax: 048-461-5301

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.RHIC

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にある相対論的重イオン衝突型加速器で、2つの独立な超電導加速リングを持ち、陽子から金原子核までのさまざまな粒子ビームを加速し、衝突させることができる。全周は約3,800mで、2000年からさまざまな重イオンビーム同士の衝突実験を行っている。陽子の場合は、そのスピンを偏極したまま加速・衝突させることができる世界初・唯一の偏極陽子衝突加速器である。ビームの最高エネルギーは、陽子ビームでは250GeVとなる。陽子の質量は0.94GeVなので、その質量の約270倍のエネルギーにまで加速できる。(1GeV:ビームのエネルギーの単位。10億電子ボルト。単位電荷に10億ボルトの電圧をかけて加速した場合に相当するエネルギー。)

現在PHENIXとSTARという2つの国際共同実験が進行中である。 - 2.陽子

水素原子の原子核。中性子とともに全ての原子核を構成する基本的な粒子。主に2個のuクォークと1個のdクォークとそれを結びつけるグルーオンからなる。これに加えて陽子内部ではクォークと反クォークが常に生成・消滅を繰り返しているため、陽子の構造を理解する上では反クォークの寄与も重要である。 - 3.W粒子

物質を構成する最も基本的な構成要素。自然界に存在する4つの基本相互作用の1つである「弱い相互作用」を媒介する粒子。1968年にその存在が理論的に予言され、1983年に確認された。この粒子の発見に対して1984年のノーベル物理学賞がカルロ・ルビアとシモン・ファンデルメールに与えられた。正の電荷を持つW+粒子と負の電荷を持つW-の2種類があり、あわせてW粒子と呼ぶ。 - 4.PHENIX

RHICを用いた高エネルギー重イオン実験の1つで、世界14カ国から71研究機関、約500名が参加する大型国際共同研究グループである。

左右にスクロールできます

左右にスクロールできます実験代表者 ストーニーブルック大学教授 Barbara Jacak 副実験代表者 理化学研究所 副主任研究員 秋葉康之 副実験代表者 ブルックヘブン国立研究所 David Morrison 実験本部長 ブルックヘブン国立研究所 Edward O’Brien RHICでの重イオン衝突で生み出される超高温・高密度物質クォーク・グルーオン・プ ラズマ(QGP)の研究や、偏極陽子衝突反応による陽子の内部構造の研究をしている。

日本からは、理研と米国ブルックヘブン国立研究所との共同研究の一環として、1995年から、理研、東京工業大学大学院理工学研究科、京都大学大学院理学研究科、立教大学大学院理学研究科の4機関が参加している。また、高エネルギー加速器研究機構を中心機関として実施している日米科学技術協力事業(高エネルギー物理学分野)でも、1994年から、筑波大学大学院数理物質科学研究科、東京大学大学院理学系研究科、広島大学大学院理学系研究科を中心に、高エネルギー加速器研究機構、筑波技術短期大学、早稲田大学理工総合研究センター、長崎総合科学大学情報学部の7機関が参加している。 - 5.STAR

RHICを用いた高エネルギー重イオン実験の1つで、世界12カ国から54研究機関、約500名が参加する大型国際共同研究グループ。日本の研究機関は参加していない。 - 6.クォークと反クォーク

クォークとは物質を構成する最も基本的な構成要素。アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の6種類がある。反クォークとはクォークと対になっており反対の電荷を持つ。 - 7.グルーオン

物質を構成する最も基本的な構成要素。クォーク、反クォーク間の「強い相互作用」を媒介する粒子。クォークとグルーオンの相互作用を決めている法則を量子色力学(QCD)という。 - 8.素粒子間の基本相互作用

素粒子間の基本相互作用には強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用、重力相互作用の4つが知られている。弱い相互作用の効果として代表的なものに、原子核のベータ崩壊がある。 - 9.W粒子の生成量を初めて測定

ほぼ同時期に、欧州原子核研究所(CERN)の超大型加速器LHCで、陽子のエネルギー3,500GeVの陽子・陽子衝突によるW粒子の生成量が測定された。この測定結果も素粒子標準モデルと合致している。

図1 RHIC(BNL提供)

世界初の重イオン衝突型加速器で、世界唯一の偏極陽子衝突型加速器。

図2 RHICの「シベリア蛇」磁石第1号機(上)と「シベリア蛇」磁石中の粒子の軌道(下)

図3 W粒子の発生量の測定値と理論値

PHENIXで測定したW粒子の発生量(●:W-、■:W+、▲:W-とW+の合計)を示した図。素粒子の標準理論から期待される理論値(図の曲線)とよく一致している。過去に発表された実験データ(白抜きのマーク、UA1、UA2、D0、CDFはそれぞれ実験名)は全て陽子と反陽子の衝突から得たもの。反陽子は反クォークを多く含むので、陽子中のクォークと反応してW粒子が生成しやすい。

図4 PHENIX実験に用いる装置(BNL提供)

縦が約10m、横が約10m、長さが約20mあり、総重量3000トンの測定器。数十の測定器システムからなる。

-

左上の図:ビーム軸方向から見た図

ビームは、図の中心付近にある丸の真ん中で衝突する。衝突の結果生じる粒子を、その左右にある「西中央アーム」と「東中央アーム」で測定する。W粒子の崩壊で生じる電子・陽電子をこれらの中央アームで検知した。 -

左下の図:ビーム軸の横(東中央アームの方向)から見た図

ビームは測定器の左右から飛んできて、その中心で衝突する。中央アームは紙面の手前(東中央アーム)と奥(西中央アーム)にある。この図で左右に描かれている南ミューオンアームと北ミューオンアームは、W粒子の崩壊から発生する「ミュー粒子」という透過性の強い素粒子を、ビーム方向の前方と後方で測定する。PHENIXではミューオンアームを用いてのW粒子の測定をまもなく開始する。 - 右下の写真:左下図と同じ方向から見た実物の写真

- 下段:

右上の写真:左上の中央アームの実物の写真。

保守・点検中の中央アームを実験ホールの内側、西中央アーム側からみた写真。奥に見えるのが東中央アームで実験ホールの外側へ引き出されている。

PHENIX実験装置の建設費は約100億円で、日本からの参加機関がこの測定器全体の約3分の1を作っている。

図5 W粒子が崩壊してできた電子(陽電子)の量の陽子スピンの向きによる違い

W+粒子の崩壊による陽電子(左図)とW-粒子の崩壊による電子(右図)の発生量の、陽子スピンの向きによる違い(PHENIX実験)。図の横軸は電子の方向に相当し、今回は真横方向(y=0)の電子を検知した。図に(W+Z)とあるのは、実験の手法上、純粋なW粒子の崩壊に加えて、少数のZ粒子(W粒子と同様に弱い相互作用を媒介する中性の素粒子)の崩壊の混入があるため。Z粒子の発生量は、W粒子同様にクォークや反クォークのスピンの向きに依存する。W+粒子の発生量(●)が陽子スピンの向きに大きく依存しているため、●の位置がAL=0から遠く離れている。これにより、陽子内のクォークや反クォークのスピンの向きが、陽子のスピンの向きに寄与していることが分かる。図中の曲線は、クォークのスピンの偏りのさまざまな理論値を示す。