2011年11月10日

独立行政法人 理化学研究所

国立大学法人 名古屋大学

ES細胞から機能的な下垂体の3次元器官形成に世界で初めて成功

-自己組織化技術で産生した下垂体の移植による再生医療の実現に向けて-

ポイント

- マウスES細胞から試験管内で胎児の下垂体の発生を再現

- 下垂体の立体培養で、下垂体ホルモン産生細胞の試験管内分化に成功

- 下垂体移植による下垂体機能不全モデルマウスの再生治療に成功

要旨

独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)と国立大学法人名古屋大学(濵口道成学長)は、内分泌器官として全身のホルモン調節で中心的な役割を果たす下垂体※1の発生を胚性幹細胞(ES細胞)※2の培養により試験管内で実現することに成功しました。これは、理研発生・再生科学総合研究センター(竹市雅俊センター長)器官発生研究グループの笹井芳樹グループディレクターと立体組織形成・解析ユニットの須賀英隆研究員、名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科の大磯ユタカ教授を中心とした研究グループの成果で、理研バイオリソースセンターの協力のもと進めました。

下垂体は、間脳※3の下部に接して存在する小さな内分泌器官ですが、多様なホルモンの制御中枢として大きな役割を果たします。例えば、生命維持に必須の副腎皮質ホルモン※4の産生を促す副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、子どもの成長を促す成長ホルモンなどをはじめとする多様な下垂体ホルモン※5を産生します。そのため、下垂体の機能不全は全身性の重篤な疾患を引き起こします。しかし、下垂体は胚の中で非常に複雑な発生過程を経て形成されるため、これまでES細胞などの幹細胞から下垂体組織を形成することは不可能でした。

これまでに研究グループは、独自の「3次元自己組織化技術※6」を応用して胚の発生を再現する方法を開発し、大脳皮質や網膜などの立体的な組織をES細胞から試験管内で形成できることを報告してきました。今回、この技術をさらに応用して、下垂体の発生を試験管内で再現することに挑みました。

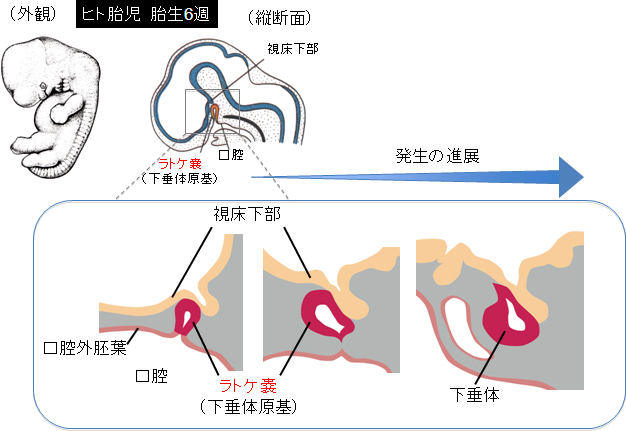

下垂体は、発生の過程で、胎児の口腔にある口腔外胚葉※7が間脳組織からの刺激を受けて、袋状のラトケ嚢(下垂体原基)※8として発生します。ラトケ嚢はさらに成長し、さまざまなホルモンを産生する内分泌細胞を生み出し、下垂体になります。今回、ES細胞を立体的に培養することで口腔外胚葉と間脳(視床下部)組織の相互作用を再現し、3次元自己組織化技術でラトケ嚢を生み出すだけでなく、ホルモン産生細胞ができることも確認し、人工下垂体の形成に成功しました。

ES細胞から形成された人工下垂体で代表的な下垂体ホルモンであるACTHを調べたところ活発に分泌し、しかもその分泌は生体内と同様のフィードバック制御※9を受けることが分かりました。さらに下垂体機能不全マウスに移植したところ人工下垂体はACTHや副腎皮質ホルモンの分泌を正常化することに加え自発活動や生存についても改善することが観察できました。

この研究成果は、多能性幹細胞※2から生体の組織に類似した機能を有する人工下垂体組織を作り出すことができるという画期的なものです。これまで糖尿病以外の内分泌疾患は再生医療の対象としてほとんど考慮されてきませんでしたが、「生体に近い内分泌器官の産生と移植」の成功により、高度な機能再生を目指す「次々世代再生医療※10」がこの分野でも切り開らかれると期待できます。本研究成果は、文部科学省の「再生医療の実現化プロジェクト」の一環として行い、科学雑誌『Nature』オンライン版(11月9日付け:日本時間11月10日)に掲載されます。

背景

ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞は、すべての種類の体細胞に分化する能力(多能性)を有しており、試験管内で医学的に有用な細胞を産生する供給源として注目を集めています。例えば、ある種類の細胞が生体内で変性するために起こる病気に対し、ヒトES細胞・iPS細胞などから分化させた細胞を移植して治療しようとする再生医療は、難病克服の切り札として期待が寄せられています。

研究グループは、これまでに、ES細胞などから神経細胞や網膜細胞を効率良く分化させる方法として、無血清凝集浮遊培養法(SFEBq法)※11という簡便な方法を開発しました(2005年2月7日プレス発表)。この手法は、ES細胞やiPS細胞を分化誘導する際に、通常の細胞培養で添加する牛血清や増殖因子※12を除いた培養液で培養する方法で、3,000個程度の細胞を凝集させ浮遊状態で培養します。すでに、この方法でマウスやヒトのES細胞・iPS細胞から、中脳ドーパミン神経細胞、大脳神経細胞、網膜細胞、小脳細胞、間脳(視床下部)細胞などを試験管内で分化誘導することに成功しています。また、研究グループはSFEBq法を使い、ES細胞から大脳皮質や網膜の立体的な組織を試験管内で構築することにも成功しました。(2011年4月7日プレス発表)。それらの立体組織の形成には、ES細胞由来の大脳皮質または網膜の前駆細胞たちの間で自発的な相互作用が生まれ、組織全体で高度な形態形成が引き起こされる「自己組織化※6」という現象が観察できました。こうした立体的な組織を自己組織化させ移植することは、個々の細胞の移植に比べて、再生医療の効果や安全性が飛躍的に増すことが期待できます。

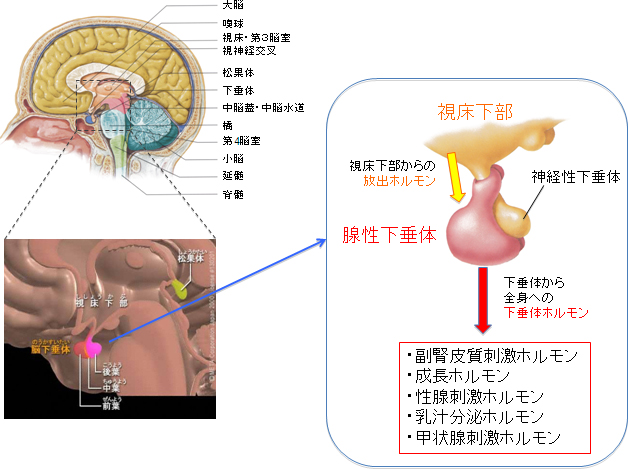

下垂体の主要な部分である腺性下垂体はさまざまなホルモンを産生する内分泌の恒常性維持を司る中枢器官で(図1)ホルモンの管制塔といえる重要な働きをしており、その機能不全は多くの全身性の障害を生み出します。

今回、研究グループは、SFEBq法による立体培養での自己組織化技術をさらに発展させ、ES細胞から内分泌器官である下垂体の自己組織化を試み、形成した人工下垂体のホルモン分泌機能を実証することを目指しました。

研究手法と成果

(1)マウスES細胞の立体培養でラトケ嚢(下垂体原基)の発生環境を再現

哺乳類胚の発生過程において、下垂体本体(腺性下垂体)は胎児の口腔内の口腔外胚葉から発生します(図2)。その発生の際には、隣接する間脳組織(特に視床下部)から分化を促す誘導シグナルを受けることが知られています。つまり、口腔外胚葉と視床下部との相互作用が下垂体発生に必要な環境を生み出します。

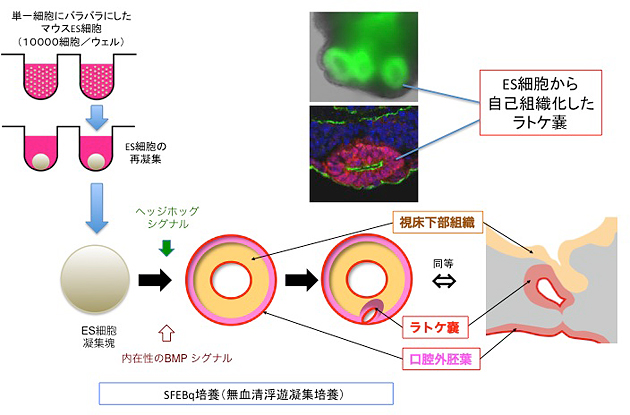

過去に行った研究でSFEBq法の培養液から全ての増殖因子を除いて培養すると視床下部組織に分化することを見だしていたので、須賀研究員らは、マウスES細胞をSFEBq法で培養する際に、培養条件を少し変更させることで、視床下部細胞と口腔外胚葉も分化させる方法を確立し、1つのES細胞凝集塊の中で、2種類の細胞を共存させることに成功しました。ES細胞凝集塊の形成時には通常1塊あたり3,000個のES細胞を用いますが、今回は口腔外胚葉への分化も同時に起こさせるため、約3倍の10,000個のES細胞から培養を開始しました。その結果、本来、視床下部組織に分化するはずだった細胞の一部が、口腔外胚葉へと分化しました。この現象は、大きな凝集体を形成することでBMPという分泌タンパク質を介した細胞間のシグナル伝達が強化されるためであることも判明しました。

この立体培養では、口腔外胚葉細胞と視床下部細胞の2種類の細胞は混ざり合うことはなく、別々の層を作り、培養開始6日後には、お互いに隣接する配置(口腔外胚葉が表面の層を視床下部組織が内部の層を形成)を自然と構築しました(図3)。これは、胚の中でラトケ嚢が発生する環境と良く似た状態を試験管内で再現したことになります。

(2)ES細胞由来の下垂体前駆細胞からラトケ嚢が自己組織化

ES細胞塊の立体培養で、口腔外胚葉細胞の層と視床下部細胞の層を共存させると、実際にその間で相互作用が起こり、口腔外胚葉細胞層の一部が下垂体前駆細胞に分化することが分かりました。これらの前駆細胞は、まず細胞塊の表面で数個のパッチ状の領域を作り、培養開始7日後には、下垂体前駆細胞に特有なマーカータンパク質※13であるLim3が発現しました。

Lim3陽性の領域は分厚い細胞シート構造を作り、細胞塊の表面から内部へ陥入し、次いで袋状の構造を形成しました。この過程は、ラトケ嚢が発生する過程とそっくりでした。ES細胞から自発的に形成した袋状の構造をラトケ嚢のマーカータンパク質で詳細に解析したところ、予想通りラトケ嚢特有の性質(Lim3陽性など)を示すことが判明しました。

この結果、ES細胞の立体培養を用いて、10,000個の細胞からなる塊を適切な培養液で培養することで、下垂体発生に必要な口腔外胚葉細胞の層と視床下部細胞の層が自然と形成され、それらの相互作用によりラトケ嚢が自己組織化されることが明らかになりました(図3)。

(3)ES細胞由来のラトケ嚢は下垂体の内分泌細胞を生み出す

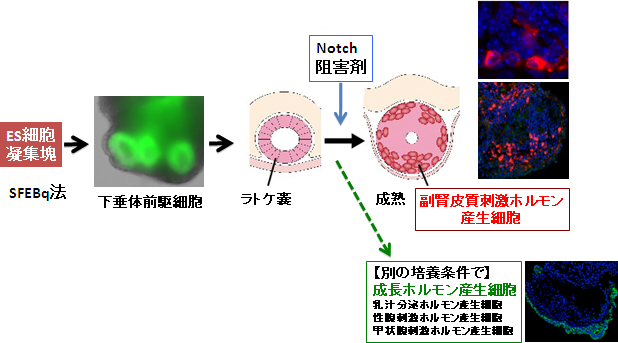

次に須賀研究員らは、ES細胞由来のラトケ嚢がさらに発生を続けて、成熟した下垂体を形成するかどうかを検討しました。副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生細胞は、下垂体の主要な内分泌細胞ですが、過去に行われた研究の知見からNotchというタンパク質がその分化を阻害していることが知られていました。今回、このNotchの作用を阻害する薬剤で処理したところ、ES細胞由来のラトケ嚢からACTH産生細胞が高頻度に分化しました(非神経性細胞の中で約35~40%、全体の細胞の約4~5%)。

同様に成長ホルモン産生細胞は、Wntシグナル、糖質コルチコイドとインスリンが存在すると分化しやすいことが知られていましたが、実際にこれらの促進物質の存在下では、ES細胞由来のラトケ嚢から成長ホルモン産生細胞の分化も誘導できました(非神経性細胞の中で約6%、全体の細胞の約1%)。他の下垂体ホルモン(乳汁分泌ホルモン、性腺刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン)も少ないながら分化が確認できました(図4)。この実験から、ES細胞由来のラトケ嚢は下垂体の内分泌細胞を生み出す能力を持つことが分かり、人工下垂体として機能することを立証できました。

(4)ES細胞由来の人工下垂体は、副腎皮質刺激ホルモンを放出する

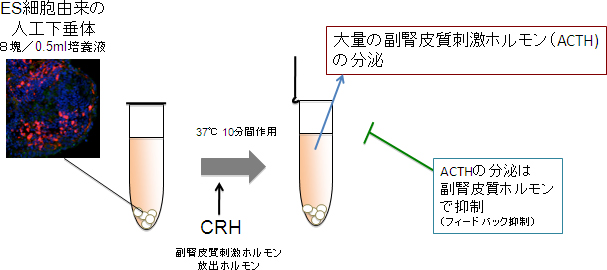

次に、この人工下垂体が生体内と同様の制御を受けて、下垂体ホルモンを分泌するかどうかを試験管内の実験で検討しました。下垂体は、視床下部から放出ホルモン※14という局所でのみ働くホルモンの作用を受けて、放出ホルモンの種類に合わせて異なる下垂体ホルモンを分泌します。例えば、視床下部から下垂体へ分泌される副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)は、下垂体からのACTHの分泌を促します。人工下垂体の場合も、生体と同様に、CRHを作用させるとACTHを大量に分泌することが分かりました(図5)。

ホルモンは微量で大きな作用を体にもたらすため、「作りすぎないように」する必要があり、生体でのホルモンの量はフィードバック機構によって巧妙に調節されています。例えば生体内ではACTHは副腎皮質に働き、副腎皮質ホルモンを産生させますが、副腎皮質ホルモンが多く作られると、それが下垂体に働き、ACTHの分泌量を減少させます。人工下垂体の場合も、生体と同様に、副腎皮質ホルモンで処理すると、CRHに反応して分泌するACTH量が大きく減りました。

つまり、ES細胞由来の人工下垂体は、生体の下垂体と同様に視床下部の刺激や下流標的組織からのフィードバック制御に反応して、下垂体ホルモンの分泌を制御する能力があることを示しています。

(5)ES細胞由来の人工下垂体による下垂体機能不全モデルマウスの移植治療

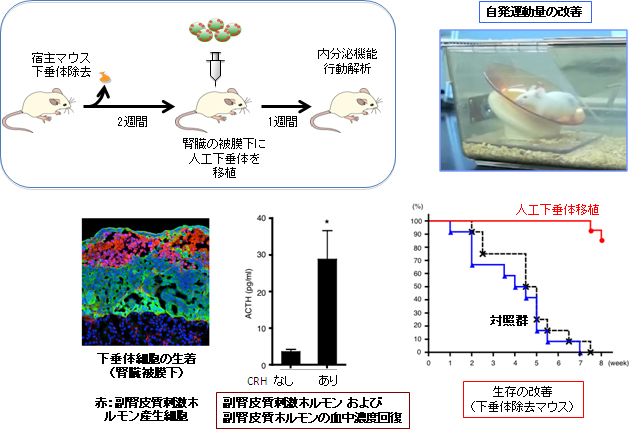

須賀研究員らは、人工下垂体が生体内で機能するかを確かめるために、下垂体を手術的に除去したマウス(下垂体機能不全モデルマウス)に人工下垂体を移植しました。今回の実験では、除去手術でダメージを受けているため、人工下垂体を血流の豊富な腎臓の被膜下へ移植しました。

移植1週間後には、移植したマウスは、移植しないマウス(対照群)に比べ有為に血中のACTHや副腎皮質ホルモンの濃度が上昇していました。さらに、CRHを注射すると対照群では変化はありませんでしたが、移植したマウスでは、血中のACTHの濃度が大きく上昇し、下垂体除去をしていないマウスの正常値近くまで回復しました。それに伴い、血中の副腎皮質ホルモンの濃度も上昇しました。

下垂体機能不全モデルマウスは、自発的な活動性(自発運動量)※15が低下し、数週間以内に全て死亡します。一方、移植したマウスでは、活動性(運動量)の回復が認められるほか、移植後8週間でも85%のマウスは生存していました(図6)。このことから、人工下垂体は生体内でも内分泌器官として機能し、その移植により下垂体機能不全モデルマウスの再生治療が可能であることが実証できました。

今回の研究成果の意義と今後の展望

(1)基礎研究面での意義

下垂体の発生機序は不明な点が多く、ES細胞などを用いた下垂体形成の試験管内での再現も全く手つかずの状態でした。今回の研究成果から、ES細胞由来の口腔外胚葉と視床下部組織を隣接して形成さえすれば、自己組織化によりその相互作用でラトケ嚢(下垂体原基)が自発的に口腔外胚葉から形作られることが実証できました。これは、下垂体の発生機序研究や先天性異常の研究に大きく役立つ学術基盤といえます。

また、ラトケ嚢を形作る下垂体前駆細胞は、その後の培養条件によって多様な下垂体ホルモン産生細胞を生み出し、「人工下垂体」を形成できることが分かりました。特に、ACTHの分泌については、生体と同様の機能性を持つことも証明し、再生医療などへの応用の技術基盤を確立しました。

これまで研究グループでは、眼杯や大脳皮質の多層化などで幹細胞からの自己組織化の機構を研究してきましたが、今回、下垂体に応用したことで、3次元培養による自己組織化が、脳や感覚器官以外にも、「より幅広い器官の立体形成」の原理となることを実証しました。特に、眼杯形成などと異なり、下垂体形成では複数の組織の相互作用(今回の場合は口腔外胚葉と視床下部組織)が必須であるため、複雑な器官形成にも3次元培養による自己組織化が応用できたことは画期的であり、生体に近い組織や器官の移植による高度な機能再生を目指す「次々世代再生医療」の前進に大きく貢献する成果です。

(2)再生医学などへの応用面での意義

下垂体機能低下症の患者数は比較的多く、疫学調査によると日本における成人下垂体機能低下症患者の1年間の受療患者数は約7,000人(1996年4月~2002年3月厚生労働省特定疾患間脳下垂体機能障害調査研究班調査による)とされており、実際には医療機関を受診するに至らない症例も相当数あると考えられています。

下垂体(神経性下垂体を除く)の主要な内分泌細胞の全てが機能不全になる汎下垂体機能低下症※16には、現在のところ根治療法は存在しません。汎下垂体機能低下症では、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、成長ホルモン、性腺ホルモンなど、多くのホルモン分泌低下をきたします。放置すれば脱水、電解質異常、血圧低下、意識障害などを引き起こし、生命にも重大な影響を与えかねません。現在の治療法は、不足しているホルモンを投与する補充療法ですが、適正に補充することは困難です。例えば、副腎皮質刺激ホルモン欠乏症例に対しては、生涯にわたって副腎皮質ホルモンを補充しますが、その必要量は日内変動するばかりか、ストレスの度合いにより日によって10倍程度変動します。補充量が不足すれば副腎不全で生命に危険を及ぼし、補充が過多となれば数年経過後に肥満、高血圧、糖尿病、骨粗鬆症、易感染性、精神神経疾患など重大な合併症を招くため、慎重な管理が要求されます。

また、成長ホルモンの欠乏※17は、成長期の子どもでは低身長を、成人では強い疲労感や持続力低下を引き起こします。しかし、成人でのホルモン補充療法は経済的にも負担が大きく、持続が難しいことが問題です。

一方、幹細胞を用いた内分泌疾患の再生医療は、内分泌組織の産生が不可能であったため、ES/iPS細胞由来の膵β細胞移植の可能性がある糖尿病への応用以外は期待されていませんでした。しかし、今回の研究成果から、ES細胞からホルモン分泌能を持つ人工下垂体ができたことは、非糖尿病性の内分泌疾患の再生医療を切り開く大きな一歩といえます。特にACTHや成長ホルモンなどの分泌不全に対する再生医療は、高い必要性があり、今後の研究開発が強く望まれています。

(3)医学応用面での技術課題

今回の研究では、マウスES細胞からの立体培養により、ラトケ嚢(下垂体原基)や機能性の高いACTH産生細胞などの試験管内分化に世界で初めて成功しました。今後の医学応用のためには、いくつかの技術的な課題があり、今後も名古屋大学を中心とする研究グループで、それらを解決するための研究開発を引き続き進めていく計画です。

第1に、今回の研究成果では、マウスES細胞から比較的高い効率でACTH産生細胞を分化させることに成功しています(全体の細胞の約4~5%)。しかし、その他の下垂体ホルモン(成長ホルモンや性腺刺激ホルモンなど)も分化できることは確認されましたが、その分化効率はACTH産生細胞の分化の4分の1あるいはそれ以下にとどまっています。ホルモン分泌細胞は少しの移植でも大きな作用を示すものの、実用化には数%程度の分化効率が望ましく、特に高い需要がある成長ホルモン産生細胞の分化効率の向上について、注力していく計画です。

第2に、今回の研究はマウスES細胞を用いたものですが、同じ原理をヒトES細胞やiPS細胞にも応用し、立体下垂体を人工的に形成できると考えています。ACTH産生細胞と成長ホルモン産生細胞を含む機能性の高い人工下垂体をヒト由来のES細胞やiPS細胞から産生するために、集中的な研究開発を計画しています。

第3に、ES細胞・iPS細胞から産生した人工下垂体の移植技術の改良です。今回は、マウスで移植しやすい腎臓の被膜下に注入しましたが、より安全性の高い皮下移植などをも検討する予定です。最終的には本来下垂体が存在するトルコ鞍※18と呼ばれる頭蓋骨の底部の小さなくぼみに移植する技術も開発できれば、より本来の環境に近づけて高い機能性を期待できると考えています。マウスなどのトルコ鞍ではあまりに小さいため、移植実験は難しいですが、ブタなどの中型動物を用いた研究でヒトへの応用に準じた開発も可能であると思われます。それらの開発を通して、安全で効果的な人工下垂体の移植法を開発していきます。

原論文情報

- Suga, H., Kadoshima, T., Minaguchi, M., Ohgushi, M., Soen, M.,Nakano, T., Takata, N., Wataya, T., Muguruma, K., Miyoshi, H., Yonemura, S., Oiso, Y. & Sasai, Y. (2011) ‘Self-formation of functional adenohypophysis in three-dimensional culture. ’Nature ; doi, 10.1038/nature10637

発表者

理化学研究所

発生・再生科学総合研究センター 器官発生研究グループ

グループディレクター 笹井 芳樹

お問い合わせ先

神戸研究推進部 広報・国際化室

Tel: 078-306-3092 / Fax: 078-306-3090

報道担当

独立行政法人理化学研究所 広報室 報道担当

Tel:048-467-9272 / Fax:048-462-4715

国立大学法人名古屋大学

医学部・医学系研究科 総務課 総務企画掛

Tel: 052-744-2228 / Fax: 052-744-2785

補足説明

- 1.下垂体

下垂体は、全身に向かって各種ホルモンを放出する内分泌の中枢器官。両眼の奥、頭部の正中に位置し、間脳(視床下部)の腹側に隣接する場所にある。ヒトは直径1センチ程度の大きさ。下垂体は、腺性下垂体(各種下垂体ホルモンの産生細胞が存在する部分)と神経性下垂体の2つの部分に分けられるが、神経性下垂体は下垂体の部分というより間脳の一部であり、腺性下垂体が下垂体の本体といえる。下垂体のもとになる組織をラトケ嚢と呼ぶ。 - 2.胚性幹細胞(ES細胞)、人工多能性幹細胞(iPS細胞)、多能性幹細胞

脊椎動物の初期胚が持つ、全ての種類の体細胞へ分化する能力を多能性という。多能性を有し、試験管内で培養して未分化なまま無限に増やすことができる細胞を多能性幹細胞という。哺乳類の着床前胚(胚盤胞)に存在する多能性細胞(内部細胞塊)から作製した胚性幹細胞(ES細胞)は、最も典型的な多能性幹細胞である。マウス、サル、ヒトなどで樹立しており、マウスのES細胞を初めて樹立したマーチン・エバンス卿(英国)は2007年のノーベル賞医学・生理学賞を受賞した。そのほか、皮膚細胞などの体細胞に Oct3、 Sox2、 Klf4遺伝子などを導入して初期化し、多能性を持たせた人工多能性幹細胞(iPS細胞)も人工的な多能性幹細胞である。これらの細胞は多能性を有しているため、体のさまざまな細胞に分化する能力があり、再生医療の材料としての利用が期待されている。 - 3.間脳

間脳は、脳の一部であり、大脳の腹側に存在する。その最も腹側に存在する視床下部は、内分泌の恒常性、血圧、水分調節、摂食など生命維持に必須の役割を果たす脳の中枢。内分泌の調整では、視床下部は隣接する下垂体(腺性下垂体)に各種の「放出ホルモン」を送ることにより、下垂体より特定のホルモンを全身に向かって放出させる。 - 4.副腎皮質ホルモン

副腎皮質ホルモンはステロイドの一種で、糖質コルチコイドとも呼ばれ、副腎の表面にある副腎皮質から分泌される。副腎皮質ホルモンは、体のさまざまな恒常性の維持(血糖、血圧、ミネラルバランスなど)に必須だが、特に身体がストレスを受けた時に、それに耐える反応を起こすのに重要。そのため、副腎皮質ホルモンの完全欠損は致命的となり、部分的な欠乏では感染や発熱などのストレスに対しても身体の大きな異常を引き起こす(副腎皮質機能不全)。副腎皮質からの副腎皮質ホルモンの分泌は、下垂体から血中に分泌される副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)により促進され、ACTHの低下は副腎皮質ホルモンの欠乏を引き起こす。 - 5.下垂体ホルモン

下垂体から分泌される主要なホルモンとして、生命維持に必須の副腎皮質ホルモンの産生を促す副腎皮質刺激ホルモン(adrenocorticotrophic hormone; ACTH)、子どもの成長を促す成長ホルモン (growth hormone; GH)、甲状腺の機能を調整する甲状腺刺激ホルモン (Thyroid stimulating hormone; TSH)、精巣や卵巣機能を調整する性腺刺激ホルモン (Gonadotrophic hormone; GnH)、授乳時に乳汁分泌を促す乳汁分泌ホルモン(Prolactin; PRL)などがあり、それぞれ別の種類の内分泌細胞から分泌され、血流に乗って全身を巡る。これらの多種類の内分泌細胞も、発生過程でラトケ嚢に存在する共通の下垂体前駆細胞(Lim3陽性)から分化すると考えられている。 - 6.3次元自己組織化技術、自己組織化

自己組織化とは1種類あるいは少数の種類の要素が、外部から特別の「指示」となる情報を受けることなく、自分たちの内在的な特性を発揮して複雑な高次の構造を組み上げていくこと。例えば、雪の結晶形成などのように、パターンを指示するものが無いなかでも、自発的な秩序が生まれてパターンが形成されて行く自然現象が観察されるほか、ナノテクノロジーや光学結晶の作製などで工学的にも利用されている。

研究グループでは、ES細胞の凝集浮遊培養系を用いて、もともと均一であったES細胞塊内部で細胞間の相互作用の形成を自発的に促すことにより、ES細胞から分化させた細胞集団内で大脳や網膜に見られる層構造や、網膜で見られる眼杯構造などを3次元的に自己組織化させることに成功している。 - 7.口腔外胚葉

胚の発生過程で、口腔の粘膜の表皮を形成する1層の細胞シートを口腔外胚葉という。口腔外胚葉は初期胚において間脳に隣接する外胚葉から発生し、その一部は下垂体のもとになるラトケ嚢を形成する( ※8参照)。 - 8.ラトケ嚢(下垂体原基)

胚の中の器官の基となる組織を原基とよぶ。下垂体の場合、マウスでは胎生10~11日に口腔外胚葉から形成される袋状の構造であるラトケ嚢がそれに当たる。ラトケ嚢はさらに局所で成長して、腺性下垂体を形成し、間脳(視床下部)の軸索の突起構造である神経性下垂体の前方向に隣接する。 - 9.フィードバック制御

一般に、ホルモンはわずかな血中濃度で大きな生体の反応を引き起こすため、「多すぎ」、「少なすぎ」の両方とも障害を引き起こす。そのため、生体の中ではフィードバックと呼ばれる制御により、そのバランス(恒常性)が維持されている。生命維持に必須の副腎皮質ホルモンを例に挙げると、視床下部の副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンが、下垂体から副腎皮質刺激ホルモンを分泌させ、それが副腎皮質から副腎皮質ホルモンを分泌させる。これは正の制御連鎖だが、最後にできた副腎皮質ホルモンが過剰に産生されると身体のバランスを崩すことになる。そのため、副腎皮質ホルモンが過剰になると、視床下部や下垂体に働き、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンや副腎皮質刺激ホルモンの分泌を抑制する。このように下流の産生物が、上流の制御系に対して負の制御をすることで一定の量的バランスを維持することをフィードバック制御という。 - 10.次々世代再生医療

これまで実施されてきた再生医療は体細胞あるいは体性幹細胞の移植であったが、次世代再生医療では、ES細胞、iPS細胞などのヒト多能性幹細胞から分化させた有用細胞の細胞移植を目指しており、さらにヒト多能性幹細胞から複数の種類の細胞からなる複雑な有用生体組織を試験管内で作製し、組織移植する「次々世代再生医療」が期待されている。 - 11.無血清凝集浮遊培養法(SFEBq法)

Serum-free Floating culture of Embryoid Body-like aggregates with quick reaggregationの略。ES細胞などを酵素でバラバラに分散させ、それを3,000個程度の細胞の塊に再凝集させたものを分化培養の材料に用いる。この細胞凝集塊を培養する場合、通常の細胞培養で行うような細胞を培養シャーレに接着させて培養する方法では、立体的な組織形成が損なわれて、きれいな構造体を作ることができない。そのため、培養容器を「細胞非接着性ポリマー」でコーティングし、細胞や組織が容器に付着しないようにし、細胞塊を培養液の中で浮遊させる培養方法で立体的な組織形成を可能にする。SFEBq法では、血清や転写因子などの神経分化阻害効果のある成分を一切含まない特殊な培養液に浮遊させて数日培養する。この方法により、9割以上の細胞を中枢神経系の細胞に分化させることが可能になる。 - 12.増殖因子

細胞培養や生体内において、細胞の増殖を刺激するような活性を有する物質。多くの種類があるが、タンパク質のものが多い。典型的な増殖因子は、BMP4、Wnt、Fgf、Activinなど。増殖因子は、増殖刺激以外にも多様な生理活性を持つものが多く、ES細胞などの幹細胞の分化制御を含め多彩な機能を発揮することが知られている。 - 13.マーカータンパク質

細胞の分化状態や分裂能などの性質を解析するために指標や目印(マーカー)となる遺伝子で、そのRNA産物や細胞内あるいは細胞表面のタンパク質などをマーカータンパク質という。今回の研究では、視床下部前駆細胞に発現するRxという核タンパク質や下垂体前駆細胞に発現するLim3を、それらの細胞が分化した指標として使っている。一般に、マーカータンパク質に対する抗体をウサギなどで作製し、その抗体に蛍光色素を標識したものを用いて、マーカータンパク質の発現の有無を観察する。 - 14.放出ホルモン

視床下部が隣接する下垂体の各種ホルモンを正の制御するために放出するホルモン。放出ホルモンは、例えば、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン、成長ホルモン放出ホルモンなどのように下垂体ホルモンの名のあとに「放出ホルモン」を付けて呼ばれる。 - 15.自発的な活動性(自発運動量)

副腎皮質ホルモンが不足すると、動物の活動性が全体的に低下し、自分から自発的に体を動かす量(自発運動量)が減少する。マウスの自発運動量は、マウスが飼育ケージの中で水平方向に体を動かした距離を赤外線モニターで24時間計測したり、マウスが回し車の上でどれだけ自分から走るかを計測し、定量的に解析する。 - 16.汎下垂体機能低下症

下垂体本体(神経性下垂体を除く、腺性下垂体部分)の全般的な分泌機能低下により、下垂体が産生する副腎皮質刺激ホルモン、成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、性腺刺激ホルモン、乳汁分泌ホルモンなどのホルモンが広範に低下することで起こる障害。急性に発症する下垂体の血流の低下や下垂体内の出血(下垂体循環不全や下垂体卒中)によるものや、徐々に進行し下垂体が変性し空洞化するトルコ鞍空洞症などが代表的。また、出産時に大量出血をした後に発症するシーハン症候群や、下垂体腫瘍の手術後や頭蓋底部の手術後に2次的に発症する術後性下垂体障害などもその原因となる。現在は、関係する各ホルモン補充による対処療法しか治療法はなく、管理が難しい。 - 17.成長ホルモンの欠乏

成長ホルモンの分泌低下は、成長期の子供に起きた場合、顕著な成長障害(低身長)を引き起こす。これに対して、成長期に限った一時的な成長ホルモンの投与が行なわれている。 一方、成長期を過ぎた成人での成長ホルモンの分泌低下は、こうした成長障害を起こさないが、代わりに多様な体調不良を引き起こすことが知られている。例えば、易疲労感、スタミナ低下、集中力低下、気力低下、うつ状態、性欲低下は自覚され、骨量の低下、筋力低下、皮膚の乾燥と菲薄化、体毛の柔軟化、体脂肪 (内臓脂肪) の増加などが認められることが多い。成人の場合にも、成長ホルモンの投与はこれらの症状に対して効果を示すが、管理が難しいだけでなく、高価な成長ホルモンを長期かつ大量(子供より体が大きいため)に用いるため、経済的な負担が大きく、問題となっている。 - 18.トルコ鞍

ヒトの下垂体は頭蓋骨の底部に存在する直径1cm強の小さなくぼみの中に存在し、その骨の形状からトルコ鞍という。下垂体は、このくぼみの大きさ一杯に入っており、周囲には豊富な血管網が形成されている。

図1 下垂体の構造と機能

下垂体は視床下部(間脳の一部)の腹側に隣接する内分泌器官で、視床下部からの放出ホルモンに反応して、全身血流へ各種の下垂体モルモンを分泌する腺性下垂体がその主要部分である。

図2 下垂体の発生

下垂体は初期胚の口腔にある口腔外胚葉の一部が、視床下部からの分化誘導シグナルを受けて、発生する。その際には、体の内部に向かって陥入し、袋状のラトケ嚢を形成する。

図3 SFEBq法によるES細胞からラトケ嚢の自己組織化

マウスES細胞をバラバラにし、10,000個ずつを再凝集させ、視床下部と口腔外胚葉が分化しやすい培養液で浮遊させて培養する。生じた視床下部と口腔外胚葉は局所で相互作用を始め、さらにヘッジホッグという増殖因子を加えると、口腔外胚葉の一部が自然とラトケ嚢(下垂体原基)を生じる。

図4 立体培養による下垂体ホルモン産生細胞の分化

ES細胞からSFEBq法で自己組織化されたラトケ嚢は、Notch阻害剤の存在下にさらに培養すると、効率よく副腎皮質刺激ホルモン産生細胞を生み出す。他の培養条件では、成長ホルモン、乳汁分泌ホルモン、性腺刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン等を産生する細胞の分化も確認できた。

図5 人工下垂体からの下垂体ホルモン(副腎皮質刺激ホルモン)の産生

ES細胞由来の人工下垂体8塊を0.5mlの培養液に入れ、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンを作用させると、副腎皮質刺激ホルモンの活発な分泌を確認でき、わずか10分で約10pg/mlという高濃度の蓄積が培養液中に認められた。さらに、生体内でのフィードバック制御と同様に、この副腎皮質刺激ホルモンの分泌は、副腎皮質ホルモンの投与により強く抑制された。

図6 人工下垂体による下垂体機能不全モデルマウスの移植治療

下垂体を除去したマウスを宿主として、その腎臓の被膜下にES細胞由来の人工下垂体を移植した。1週間後に人工下垂体を移植したマウスは非移植群に比べて、活発に活動し、高い自発運動量を示した。血中の副腎皮質刺激ホルモンや副腎皮質ホルモンの分泌は回復し、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンにも反応した分泌を観察した。さらに、下垂体を除去したマウスは、8週間程度で全て死亡するが、人工下垂体を移植したマウスでは、ほとんどのものが移植後8週間後も生存していた。