2012年9月18日

独立行政法人理化学研究所

初期感染を防御するIgM抗体の受容体「FcμR」の機能をマウスで解明

-FcμRは生体防御と自己免疫疾患回避の両方に重要-

ポイント

- FcμRは侵入した病原体に対する最初の抗体産生を誘導する

- FcμRは自己の抗原に対する抗体産生を抑制する

- 免疫不全や自己免疫疾患への治療応用に期待

要旨

理化学研究所(野依良治理事長)は、ウイルスや細菌などの異物に対する自然免疫※1や初期の感染防御に必須な、免疫グロブリンM(IgM抗体※2)の受容体「FcμR(エフシーミューレセプター)」の機能を明らかにしました。これは、理研免疫・アレルギー科学総合研究センター(谷口克センター長)免疫多様性研究チームの王継揚チームリーダーと、免疫系構築研究チームの大野博司チームリーダーらとの共同研究グループによる成果です。

私たちの体は、ウイルスや細菌などの病原体が侵入すると免疫応答が誘導され、病原体を認識する抗体を産生します。中でもIgM抗体は、病原体が侵入した際に最初に作られる抗体で、感染の初期防御に極めて重要です。抗体は、病原体に直接結合しそれらを不活性化するだけではなく、病原体に結合した抗体がさまざまな免疫細胞表面上の受容体と結合し、病原体の免疫細胞内への取り込みと分解、および免疫細胞の活性調節などを行います。長年IgM抗体の受容体はその正体が不明でしたが、2009年に米国アラバマ大学医学部病理学教室の久場川博三教授らと本研究グループにより、その受容体をコードする遺伝子FcμRを同定しました。 (2009年10月26日プレスリリース)しかし、受容体FcμRの生体内における機能は不明のままでした。

研究グループは、遺伝子改変技術によりFcμR遺伝子を欠損させて受容体FcμRを産生しないマウスを作製し、野生型マウスと免疫システムの活性について比較しました。その結果、受容体FcμRは病原体に対する抗体産生を誘導するだけではなく、自己のDNAや核タンパク質などの自己の抗原※3に対する抗体産生を抑制していることが判明しました。このことから、IgM受容体は正常な免疫システムの維持に必須であり、その機能が異常だと免疫不全並びに自己免疫疾患を誘発することが分かりました。

今後、受容体FcμRの活性を人為的に制御して、免疫不全や自己免疫、アレルギー疾患などの治療に役立てたり、FcμRおよびその下流で働く分子をターゲットとした新たな創薬へ応用したりすることが期待できます。

本研究成果は、米国の科学雑誌『米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)』に掲載されるに先立ち、オンライン版(9月17日付け:日本時間9月18日)に掲載されます。

背景

私たちの体は、体内に侵入したウイルスや細菌などの病原体を排除する免疫システムを持っています。中でも、免疫細胞の一種のB細胞※4が分泌する抗体は、外からの異物をいち早くキャッチし除去するために必須です。分泌する抗体にはIgM、IgD、IgG、IgAおよびIgEの5種類があり、それぞれ異なった機能を持ちます。中でもIgM抗体は、病原体が侵入した際に最初に産生され、感染の初期防御に極めて重要な役割を果たします。抗体は病原体やそれが産生する毒素に直接結合し、それらを不活性化したり中和したりすることができます。しかし、抗体は病原体に結合しただけでは十分な免疫力を発揮できません。さまざまな免疫細胞表面上の受容体と結合して、侵入した病原体を免疫細胞内へ取り込んで分解を促進し、病原体の増殖を妨げて感染を防いでいます。一方で、抗体の受容体は、免疫細胞の活性化を制御することも知られています。例えば、B細胞上のIgG抗体の受容体「FcγR2b」は、B細胞の過剰活性化を抑え、病原体に対する行き過ぎた免疫応答を抑制することが知られています。

これまでの研究で、IgG、IgAおよびIgE抗体の受容体が生体内で果たす機能は分かっていました。また、IgAとIgM抗体の両方に結合できる受容体の存在も明らかになっていました。2009年に研究グループらは、長年不明だったIgM抗体に特異的に結合する受容体「FcμR」の遺伝子を発見しました。さらに、受容体FcμRはB細胞だけで発現し、免疫制御の中心的役割を果たすT細胞やその他の免疫細胞には発現しないことも明らかにしていました。しかし、生体内での詳細な機能については謎のままでした。

研究手法と成果

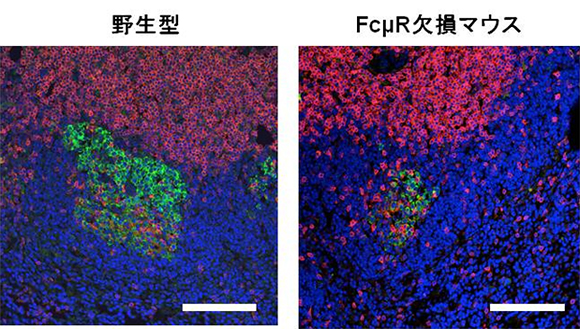

研究グループは、遺伝子改変技術によりFcμR遺伝子を欠損させて、受容体FcμRを産生しないマウス(FcμR欠損マウス)を作製し、正常な(野生型)マウスと免疫応答について比較しました。すると、FcμR欠損マウスのB細胞の分化と成熟に大きな異常はないものの、成熟したB細胞は抗原刺激後に死にやすいことが判明しました。また、抗原が侵入すると、野生型マウスではB細胞が活性化されて激しく細胞分裂を繰り返し、胚中心と呼ばれる組織構造を形成しました。しかし、FcμR欠損マウスでは胚中心の形成が野生型マウスの約4分の1に低下し、生体内でのB細胞の活性化と増殖が顕著に阻害されることが分かりました(図1)。その結果、胚中心よりB細胞から分化した抗体産生細胞と記憶B細胞※4の数も減少して、抗体産生が2分の1から3分の1に低下し(図2)、FcμR欠損マウスが免疫不全の状態にあることが分かりました。以上から、受容体FcμRは病原体に対する抗体産生の誘導に重要と分かりました。

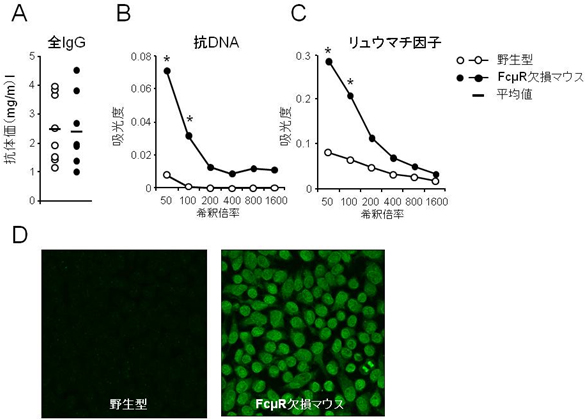

興味深いことに、FcμR欠損マウスは、正常な抗体産生機能が低下しているにも関わらず加齢とともに、リュウマチの原因となる自己の抗体に対する抗体や、膠原病などの自己免疫疾患で増加する自己のDNAや核タンパク質に対する抗体を産生することが分かりました(図3)。また、自己免疫疾患で糸球体腎炎がしばしば観察されますが、その指標となる尿タンパク質も増加傾向にありました。これらにより、FcμR欠損マウスは年をとると、重い自己免疫疾患を発症する可能性が高いことが分かり、受容体FcμRは自己の抗原に対する抗体産生を抑制していることが判明しました。

今後の期待

今回、IgM抗体の受容体FcμRは、抗原に対する抗体産生に極めて重要であることが分かりました。すでに、IgG抗体の受容体であるFcγR2bは、抗原に対する過剰な免疫応答の抑制に必須であることが示されています。従って、FcμRとFcγR2bは免疫応答をそれぞれ“正”と“負”に制御することが明らかになりました。免疫システムでは、病原体が体内に侵入すると病原体に対する特異性が低いIgM抗体が最初に産生され、病原体の感染や増殖を第一線で防御します。その後、病原体に対し特異性が高いIgG抗体を産生し、病原体を完全に撃退します。今回の知見から、免疫応答の初期には、IgM抗体が生体防御に働くと同時に受容体FcμRが免疫応答をさらに促進させ、免疫応答の後期に、IgG抗体が病原体を完全に駆逐すると同時に受容体FcγR2bは、過剰に免疫応答が起きないようにB細胞の活性化を抑制する、という巧みな免疫システムが働いていると予想されます。受容体FcμRは、外来抗原に対しては免疫反応を促進する、いわばアクセルのような働きをする一方、自己の抗原に対しては、抗体産生を抑制する、いわばブレーキのような役割を果たすことが明らかになりました。外来抗原かあるいは自己抗原かによって、アクセルとブレーキを踏み分ける、巧みな制御メカニズムについては、今後の更なる解明が期待されます。FcμRはB細胞の免疫寛容※5の成立にも関わっている可能性があります。

今後、受容体FcμRのさらなる機能解明により、今まで原因不明だった免疫不全、自己免疫疾患およびアレルギー疾患の解明につながり、受容体FcμRの活性を人為的に制御すると、免疫疾患の治療への応用が可能になると期待できます。さらに、受容体FcμRは慢性リンパ性白血病細胞で異常に高く発現しており、そのメカニズムを解析することで白血病発症機構の解明や治療にも寄与すると考えられます。

原論文情報

- Rika Ouchida, Hiromi Mori, Koji Hase, Hiroyuki Takatsu, Tomohiro Kurosaki, Takeshi Tokuhisa, Hiroshi Ohno & Ji-Yang Wang

‘Critical role of the IgM Fc receptor in IgM homeostasis, B cell survival and humoral immune responses’PNAS,2012,doi/10.1073/pnas.1210706109

発表者

理化学研究所

免疫・アレルギー科学総合研究センター 免疫多様性研究チーム

チームリーダー 王 継揚(おう けいよう)

独立行政法人理化学研究所

免疫・アレルギー科学総合研究センター 免疫系構築研究チーム

チームリーダー 大野 博(おおの ひろし)

お問い合わせ先

横浜研究推進部 企画課

Tel: 045-503-9117 / Fax: 045-503-9113

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.自然免疫

私たちの体に予め備わっている感染防御の免疫力のこと。自然抵抗性、自然耐性ともいう。病原体の特徴を記憶できる獲得免疫とは異なる免疫機能を持つ。感染早期に迅速に働く防御機構で、幅広い病原体に反応できる点が特徴。皮膚や粘膜の上皮のような障壁をはじめ、マクロファージ・好中球などの貪食細胞やNK細胞なども自然免疫の一端を担う。血液中に存在するIgM抗体も自然免疫に貢献すると考えられている。 - 2.IgM抗体

分子量185,000の単量体5個から構成する多量体を形成する。血液中に存在し、全抗体の約10%を占める。病原体に対して産生される初期抗体のほとんどがこのタイプの抗体。 - 3.自己の抗原

自己の細胞のDNAや核タンパク質。或いはリュウマチのように、自己の抗体が自己抗原となることもある。 - 4.B細胞、記憶B細胞

成体の骨髄で分化し、抗原と特異的に結合する抗体を生産する機能を発揮する細胞。病原体侵入後活性化されるB細胞の一部は、記憶B細胞となり、体内に長期に生存できる。同じ病原体が再度侵入すると、記憶B細胞が速やかに活性化され、抗体を産生して病原体の感染や増殖を防ぐことができる。 - 5.免疫寛容

免疫システムが、外来の異物を攻撃するのに自己を攻撃しない仕組み。T細胞およびB細胞は、その分化過程において、自己の抗原に反応するクローンが除去または不活性化されることにより確立される。この仕組みが破綻すると、自己免疫疾患が誘発されると考えられている。

図1 野生型とFcμR欠損マウスにおける胚中心形成

抗原が侵入すると、野生型マウスでは大きな胚中心(緑)を形成するのに対し、FcμR欠損マウスでは、その大きさは野生型マウスの約4分の1に低下していた。スケールバーは0.1mm

(赤:T細胞、青:胚中心以外のB細胞、およびその他の細胞(樹状細胞など)の核、緑:胚中心B細胞)

図2 野生型とFcμR欠損マウスにおける抗原に対する抗体産生

野生型(○)とFcμR欠損(●)マウスにある特定の抗原を入れ、血中の抗原に特異的に結合する全IgG1(上)と高親和性IgG1(下段)抗体を測定した。両方において、FcμR欠損マウスはIgG抗体産生が低下している。

*, p < 0.05; **, p < 0.01(p:統計的に有意な差があることを示す。値が0.05以下なら、統計的に差が有意であると言える)

図3 FcμR欠損マウスは自己抗体を産生する

○野生型マウス、●FcμR欠損マウス

A 血中の全IgG抗体量、B IgG抗DNA抗体、C リュウマチ因子、D IgG抗細胞核抗体

野生型マウスに比べ、血中の全IgG抗体量(A)は変わらないが、自己抗体である血中の抗DNA抗体(B),リュウマチ因子(C)および抗核抗体(D、緑)はFcμR欠損マウスで顕著に増加していた。