要旨

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター ケミカルバイオロジー研究グループの伊藤卓也元専任研究員(現環境資源科学研究推進室)、近藤恭光専任研究員、由田和津子特別研究員、清水猛上級研究員、長田裕之グループディレクターと機能開発研究グループの篠崎一雄グループディレクターらの研究グループは、植物ホルモンの1種、アブシジン酸(ABA)[1]と拮抗的に働く新しい化合物「アンタゴニスト[2]RK438、RK460」を同定しました。

植物は、乾燥や低温などの環境ストレスを受けるとABAを生産し、ABAのシグナル伝達[3]によってストレス耐性を発揮します。ABAは乾燥耐性だけでなく、生長抑制、種子の休眠などにも重要な役割を果たすので、このシグナル伝達がどのような仕組みで制御されているか理解することは重要です。植物ゲノムにはABAのシグナル伝達系の初期に働くABA受容体遺伝子が多数存在しており、1つの遺伝子を欠損しても他の遺伝子によって機能が相補されるため従来の遺伝学的手法[4]では解析が困難でした。そこで、1つまたは一部の受容体に選択的に作用する化合物が見つかれば、特定の受容体の機能を解明するためのツールとなるだけでなく、ABAの生理機能を選んで制御するための農薬開発に応用できると考えられます。

研究グループは、独自に開発した24,000の化合物をチップ上に固定化した「化合物アレイ[5]」を使って、モデル植物シロイヌナズナのABA受容体の1つPYR1(Pyrabactin resistance1)[6]に作用する化合物を、結合活性を指標にハイスループットスクリーニング[7]を行いました。その結果、特定のABA受容体に対してABAと拮抗的に作用するアンタゴニストRK438、RK460を見出しました。本研究により、植物ホルモンのシグナル伝達系の解明につながる新規化合物が発見されただけでなく、植物科学研究における化合物アレイの有用性が示されました。

本研究は、農林水産省の農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業(研究課題「ケミカルバイオロジーを基盤とした農薬等の探索研究」(研究統括:長田裕之))などの支援を受けて行われました。

本研究成果は、英国の科学雑誌『ChemBioChem』オンライン版(10月23日付け)に掲載されました。

背景

地球温暖化による異常気象により引き起こされる干ばつや水不足は、農作物の収量を低下させる深刻な問題となっています。動いて適切な環境を選ぶことができない植物は、乾燥や温度変化など周りの環境からのストレスに対応するため独自の防御機構を備えていますが、急激な乾燥や気候の変化に応答するのは難しく、植物の環境適応能力を高める技術が求められています。

植物ホルモンは、ストレス応答のシグナル伝達系において重要な役割を果たしており、中でもアブシジン酸(ABA)は、植物が乾燥や低温といったストレスにさらされたときに細胞内で合成されます。ABAのシグナルが伝達されることで、気孔の閉鎖が起き無駄な水分の蒸散を防止するだけでなく、さまざまな防御遺伝子の発現の調節が行われ、乾燥から植物を守っています。また、ABAには種子発芽、植物の生長、菌感染防御応答の抑制など、他の植物ホルモンが制御する機能を抑制するという側面もあります。したがって、ABAの特定の機能を人工的に調節することができれば、元来植物が持っている防御応答では追いつかない環境の急激な変化に対しても、対応できるような強い防御応答を起こすことができると考えられます。

しかし、ABAのシグナル伝達系の初期に働くABA受容体遺伝子は、植物ゲノムに多数存在しており、1つの遺伝子を欠損しても他の遺伝子によって機能が相補されるため、従来の遺伝学的手法では機能解析が困難で、受容体の機能については不明な点が残されていました。1つまたは一部の受容体に選択的に作用する化合物が見つかれば、特定の受容体の機能を解明するためのツールとなるだけでなく、ABAの生理機能を選んで制御するための農薬開発に応用できると考えられます。

近年、ABAと同様の機能を有する化合物としてABAアゴニスト[2]、ABAの機能を阻害するABAアンタゴニストが報告されています。このような化合物はABA受容体の機能、ABAシグナル伝達機構の解明のためのバイオプローブ(生物機能を解析するために用いられる低分子化合物)として有用であり、化合物探索の新たなアプローチが求められています。

研究手法と成果

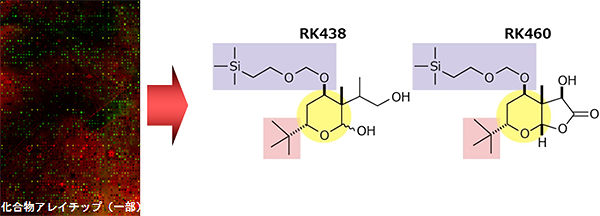

研究グループは、これまでに天然化合物バンク「RIKEN NPDepo (Natural Product Depository)[8]」を構築し、目的のタンパク質に結合する化合物をハイスループットでスクリーニングするプラットホームとして、NPDepoライブラリーの24,000の化合物をチップ上に固定化した化合物アレイを開発しました。今回研究グループは、ABA受容体に結合して機能を調節する化合物を探索するために、モデル植物シロイヌナズナのABA受容体の1つである「PYR1(Pyrabactin resistance1)」に物理的に相互作用する化合物を化合物アレイを用いて探索しました。探索した化合物は、細胞内でABAが受容されることにより活性化されるタンパク質リン酸化酵素の活性と、ABA受容により不活性化されるタンパク質脱リン酸化酵素の活性を測定することによって、ABAと同様の機能をもつアゴニストであるか、ABAの機能を阻害するアンタゴニストであるかを評価しました。その結果、RK438とRK460の2つの化合物にABAアンタゴニスト活性が見いだされました(図1)。これらはABAやABAアゴニストであるピラバクチンやキナバクチンと異なる骨格構造を持つ化合物で、テトラヒドロピラン環、tert-ブチル基、2-(trimethylsilyl)ethoxymethyl 基 (SEM基) を共通に有しています。

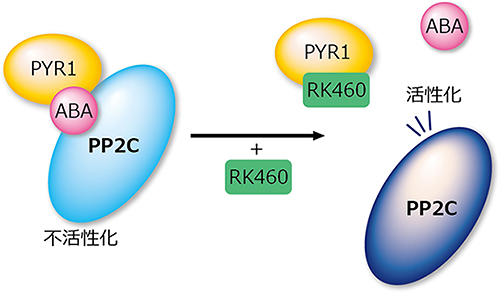

次に、RK438よりアンタゴニスト活性の強かったRK460の解析を進めたところ、SEM基が活性に重要であることが分かりました。また、PYR1と他のシロイヌナズナABA受容体PYL1(PYR1-like 1)、PYL5(PYR1-like 5)、PYL10(PYR1-like 10)を用いてタンパク質脱リン酸化酵素アッセイを行ったところ、RK460は使用した受容体タンパク質の中で特にPYR1に強いアンタゴニスト活性を示すことが分かりました。また、反応速度解析及び表面プラズモン共鳴(SPR)[9]を用いたタンパク質相互作用実験の結果、RK460がABAと拮抗的に受容体「PYR1」に結合し、タンパク質脱リン酸化酵素(PP2C)とPYR1の相互作用を阻害します。その結果、PYR1によって不活性化されていたPP2Cが活性化型となることが分かりました(図2)。

今後の期待

RK460は種子と共存させると加水分解される性質があるため種子発芽に対しては休眠抑制効果を示しませんでしたが、特定のABA受容体に対して活性を示すアンタゴニストは、従来の遺伝学的手法では困難であったABAシグナル伝達機構解明のためのバイオプローブとして、またそのリード化合物(農薬や医薬品候補としての十分な活性や物性を持つ化合物)として利用できる可能性があります。

今回の研究は、化合物アレイを利用した植物ホルモン受容体のアゴニスト/アンタゴニスト探索の初めての例です。このスクリーニング技術を他の受容体へ応用することにより、多様な天然化合物ライブラリーの中から植物ホルモン様作用を示す化合物の探索が可能となると考えられます。また、複数の受容体を介して複雑に制御された植物ホルモンのシグナル伝達経路解明のためのバイオプローブ開発に役立つことが期待できます。

原論文情報

- Takuya Ito, Yasumitsu Kondoh, Kazuko Yoshida, Taishi Umezawa, Takeshi Shimizu, Kazuo Shinozaki, and Hiroyuki Osada, "Novel abscisic acid antagonists identified with chemical array screening", ChemBioChem, doi: cbic.201500429

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター ケミカルバイオロジー研究グループ

特別研究員 由田 和津子(よしだ かづこ)

専任研究員(研究当時) 伊藤 卓也(いとう たくや)

専任研究員 近藤 恭光(こんどう やすみつ)

上級研究員 清水 猛(しみず たけし)

グループディレクター 長田 裕之(おさだ ひろゆき)

ケミカルバイオロジー研究グループのメンバー

ケミカルバイオロジー研究グループのメンバー

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.アブシジン酸

生体内で様々な生理機能を発揮する植物ホルモンのひとつ。気孔の閉鎖、乾燥耐性の獲得、種子の成熟や休眠、器官の離脱などの生理作用がある。2009年に受容体が発見され、ABAを介したシグナル伝達経路の詳細が明らかとなってきた。 - 2.アンタゴニスト、アゴニスト

生体内の受容体分子に結合して生理活性物質と同様の機能をもつ分子のこと。アンタゴニストは標的のタンパク質に結合するが活性を示さず、生理活性物質と拮抗的に働く。アゴニストは、生理活性物質と同じ、または類似の作用を示す。ABA受容体に関しては、ピラバクチン、キナバクチンがアゴニストとして単離されており、種子発芽抑制効果や乾燥耐性など、ABA様の作用を示すことが報告されている。 - 3.ABAのシグナル伝達

ABAのシグナル伝達系には受容体タンパク質PYR1/PYL1~13、タンパク質脱リン酸化酵素 (Type 2C protein phosphatase、PP2C)、タンパク質リン酸化酵素 (SNF1-related protein kinase 2 、SnRK2) が関与する。ABAが受容体タンパク質と結合することにより受容体はPP2Cに結合してこれを不活性化し、その結果PP2Cによって活性が阻害されていたSnRK2が活性化することでABAシグナルの伝達が開始される。 - 4.遺伝学的手法

特定の遺伝子に変異が挿入された個体、または遺伝子が改変された個体の表現型を調べることで、その遺伝子の機能を明らかにする方法。 - 5.化合物アレイ

有機化合物をチップの上に固定化したもので、目的タンパク質と化合物の物理的相互作用を高効率に評価するために用いられている。単一構造であるDNAを固定するDNAアレイと比べて、多種多様な構造の有機化合物をチップへ固定化することは困難である。ケミカルバイオロジー研究グループでは非特異的結合活性をもつカルベン(価電子を六個しか持たず、電荷を持たない、二配位の炭素のこと)を利用した結合法を用いることで、化合物の官能基によらない固定化法を開発した。 - 6.PYR1(Pyrabactin resistance1)

ABAに類似した作用をもつ合成化合物ピラバクチン(pyrabactin)に抵抗性を示すシロイヌナズナ突然変異体の原因遺伝子。ABA受容体のひとつをコードする。この相同遺伝子Pyrabactin resistance 1-like(PYL)の1から12と合わせてシロイヌナズナには13のABA受容体遺伝子が存在する。 - 7.ハイスループットスクリーニング

多数の検体(化合物、タンパク質、生物など)から構成されるライブラリーの中から、効率的に目的の活性を持つ検体を選別する技術。 - 8.RIKEN NPDepo (Natural Product Depository)

ケミカルバイオロジー研究グループ化合物リソース開発研究ユニットで構築している化合物ライブラリー。放線菌などから単離した天然化合物を収集・保管するとともに、化合物を所蔵している研究者からの寄託を受け、多様性のある化合物ライブラリーを構築している。 - 9.表面プラズモン共鳴(SPR)

SPRはsurface plasmon resonanceの略。金属中の電子が入射光と相互作用を起こし、金属表面上で電子集団が共鳴する現象のこと。これを検出することにより、金属薄膜上の分子の質量変化、すなわち分子間相互作用を測定することができる。

図1 化合物アレイスクリーニングによって単離された新規ABAアンタゴニスト

24,000化合物が固定化された化合物アレイより、ABAアンタゴニスト作用のあるRK438とRK460が見いだされた。2つの化合物はテトラヒドロピラン環(黄)、tert-ブチル基(赤)、2-(trimethylsilyl)ethoxymethyl 基 (SEM基)(紫)を共通に有する。

図2 RK460がABAと拮抗的に作用

RK460はABAと拮抗的に受容体「PYR1」に結合し、タンパク質脱リン酸化酵素(Type 2C protein phosphatase、PP2C)とPYR1の相互作用を阻害する。その結果PYR1によって不活性化されていたPP2Cが活性化型となる。