要旨

理化学研究所(理研)仁科加速器研究センター櫻井RI物理研究室のピーター・ドーネンバル研究員、櫻井博儀主任研究員をはじめとした11カ国の研究者による国際共同研究グループ※は、理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)[1]」を用いて中性子過剰なスズ-133(133Sn、陽子数50、中性子数83)原子核の励起準位を調べたところ、「非束縛状態[2]」であるにも関わらずガンマ崩壊[3]が起こるという現象を発見しました。

原子核を徐々に励起していくと、核子(陽子や中性子)が束縛されるか・されないかの限界に達します。この限界を超えると原子核は非束縛状態になり、強い相互作用[4]により核子を放出して崩壊します。一方で、限界を超えない場合には核子は放出されず、電磁相互作用[5]によりガンマ線を放出してエネルギーの低い状態に遷移するガンマ崩壊が起こります。強い相互作用の強さは電磁相互作用に比べて約10,000倍も大きいため、非束縛状態が脱励起するときは、電磁相互作用によるガンマ崩壊はほとんど起こらないと考えられていました。

今回、国際共同研究グループは、RIBFで光速の約70%となる核子当たり345メガ電子ボルト(MeV、1MeVは100万電子ボルト)に加速された大強度のウラン(238U)ビームを用いた核分裂反応により、放射性同位元素(RI)[6]のスズ-134(134Sn、陽子数50、中性子数84)をビームとして取り出しました。この134Snビームを炭素標的に照射して133Snを生成し、133Snから放出されるガンマ線のエネルギーを高効率ガンマ線検出器(DALI2)で測定しました。その結果、検出されたガンマ線のエネルギーは133Snが束縛されるか・されないかの励起準位の閾値(しきいち)の2.4MeVよりも大きい3.6MeVであることが分かりました。今回発見した現象は133Snが非束縛状態であるにも関わらず、強い相互作用と拮抗して電磁相互作用によるガンマ崩壊を起こすという、これまでの常識とはかけ離れた現象です。

本成果は、宇宙での重元素合成過程(r過程)[7]のシナリオに影響を与えます。これまでの理論モデルでは、中性子過剰核の非束縛状態からの脱励起には中性子放出過程のみが考えられており、今回のようなガンマ線放出過程は含まれていませんでした。今後もRIBFで非束縛状態の研究が進むことで、これまでの常識を覆す新しい成果の創出が期待できます。

本研究成果は、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』のオンライン版(5月18日付け)に掲載される予定です。

※国際共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器研究センター 櫻井RI物理研究室

研究員 ピーター・ドーネンバル(Pieter Doornenbal)

主任研究員 櫻井 博儀(さくらい ひろよし)

スペイン高等科学研究院 物質構造研究所

大学院生 ビクトル・バケーロ(Victor Vaquero)

研究員 アンドレア・ユングラウス(Andrea Jungclaus)

その他、日本国内から東京大学、立教大学、京都大学、日本原子力研究開発機構、海外からイタリア、イギリス、中国、ノルウェー、香港、フランス、トルコ、ルーマニア、ハンガリーの10カ国の大学・研究機関の研究者が参加している。

背景

自然界には、「強い相互作用」「電磁相互作用」「弱い相互作用」「重力相互作用」という四つの基本的な相互作用があります。これらの相互作用によって私たちの身の回りの物質の性質、運動などが決まります。核子(陽子と中性子)で構成されたミクロな原子核の世界では、重力相互作用は非常に小さく、強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用が原子核の構造や反応ダイナミクス、崩壊様式などに関与しています。強い相互作用によって陽子と中性子が結びつき、電磁相互作用によって陽子間に働くクーロン斥力の形成や励起準位からのガンマ崩壊などが、弱い相互作用によって不安定原子核のベータ崩壊[8]などが引き起こされます。

原子核を徐々に励起していくと核子が束縛されるか・されないかの限界に達します。この限界を超えると原子核は「非束縛状態」になり、強い相互作用により核子を放出して崩壊します。一方で、限界を超えない場合には核子は放出されず、電磁相互作用でガンマ線を放出してエネルギーの低い状態に遷移する「ガンマ崩壊」が起こります。強い相互作用の強さは電磁相互作用に比べ、約10,000倍も大きいため、非束縛状態が崩壊するときは、電磁相互作用によるガンマ崩壊はほとんど起こらないと考えられていました。

研究手法と成果

国際共同研究グループは、超伝導リングサイクロトロン(SRC)[9]を主体とした理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」で、光速の約70%となる核子当たり345メガ電子ボルト(MeV、1MeVは100万電子ボルト)まで加速したウラン-238(238U、陽子数92、中性子数146)ビームをベリリウム(Be:原子番号4)標的に照射し、核分裂反応によりスズ-134(134Sn、陽子数50、中性子数84)原子核の放射性同位元素(RI)ビームを生成しました。その後、超伝導RIビーム生成分離装置(BigRIPS)[10]で輸送したRIビームを炭素標的に照射して134Snから中性子1個を抜き取り、中性子過剰なスズ-133(133Sn、陽子数50、中性子数83)原子核の励起状態を生成しました。

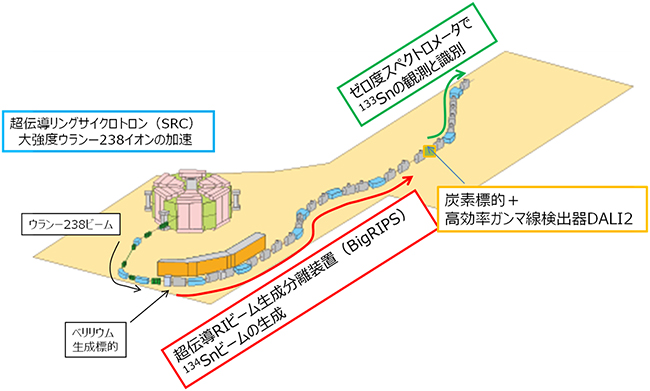

生成された133Snはゼロ度スペクトロメータ[11]で観測し、同時に133Snの励起状態から放出されるガンマ線のエネルギーを高効率ガンマ線検出器DALI2で測定しました(図1)。

その結果、検出されたガンマ線のエネルギーは3.6MeVでした。133Snが束縛されるか・されないかの励起準位の閾値(しきいち)は2.4MeVであるため、3.6MeVの状態は非束縛状態であるといえます(図2)。今回発見した現象は、原子核が非束縛状態であるにも関わらず、強い相互作用と拮抗して電磁相互作用によるガンマ崩壊が起こるという、これまでの常識と大きくかけ離れた現象です。また、133Snの非束縛状態からの脱励起では、中性子1個を放出して132Sn(陽子数50、中性子数82)の基底状態へ遷移することがこれまでに観測されていましたが、今回の現象ではそれは抑制されています。この理由について国際共同研究グループは、133Snの3.6MeV状態と132Snの基底状態の間の「量子力学的な重ね合わせ[12]」が非常に小さいからだと考えています。

今後の期待

今後は、133Snと同じ現象が他の原子核でも現れるかどうかが課題になります。また、今回の発見を契機に、非束縛状態の理論・実験研究がますます活発になることが期待できます。

今回発見した非束縛状態のガンマ崩壊は、宇宙での重元素合成過程(r過程)のシナリオにも影響を与えます。これまでの理論モデルでは、中性子過剰な原子核の非束縛状態からの脱励起は、中性子を放出して崩壊する過程のみが考えられており、ガンマ線を放出する過程は含まれていませんでした。今回の発見によって、非束縛状態のガンマ崩壊も考慮する必要性が生じました。今後もRIBFで非束縛状態の研究が進むことで、これまでの常識を覆す新しい成果を得られると期待できます。

原論文情報

- V. Vaquero, A. Jungclaus, P. Doornenbal, K. Wimmer, A. Gargano, J.A. Tostevin, S. Chen, E. Nacher, E. Sahin, Y. Shiga, D. Steppenbeck, R. Taniuchi, Z.Y. Zu, T. Ando, H Baba, F.L. Bello Garrote, S. Franchoo, K. Hadynska-Klek, A. Kusoglu, J. Liu, T. Lokotko, S. Momiyama, T. Motobayashi, S. Nagamine, N. Nakatsuka, M. Niikura, R. Orlandi, T. Saito, H. Sakurai, P.A. Soderstrom, G.M. Tveten, Zs. Vajta, and M. Yalcinkaya, "Gamma decay of unbound neutron-hole states in133Sn", Physical Review Letters, doi: 10.1103/PhysRevLett.118.202502

発表者

理化学研究所

仁科加速器研究センター 櫻井RI物理研究室

研究員 ピーター・ドーネンバル(Pieter Doornenbal)

主任研究員 櫻井 博儀(さくらい ひろよし)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

お問い合わせフォーム

産業利用に関するお問い合わせ

理化学研究所 産業連携本部 連携推進部お問い合わせフォーム

補足説明

- 1.RIビームファクトリー(RIBF)

理研が所有する重イオン加速器施設で、水素からウランに至る全ての元素の放射性同位元素(RI)をビームとして供給する。RIビーム発生施設と独創的な基幹実験設備群で構成される。RIビーム発生施設は2基の線形加速器、5基のサイクロトロンと超伝導RIビーム分離生成装置(BigRIPS)からなる。これまで生成不可能だったRIも生成することができ、世界最多となる約4,000個のRIを生成する。 - 2.非束縛状態

原子核の状態は、束縛状態と非束縛状態に大別される。原子核を徐々に励起していくと核子が束縛された励起準位が現れ、さらに高いレベルまで励起すると非束縛状態になり原子核は強い相互作用により、通常は核子(陽子や中性子)を放出して崩壊する。例えば、アルファ崩壊は、原子核の非束縛状態から量子的なトンネル効果によりヘリウム-4原子核(陽子2個、中性子2個)が放出される現象である。 - 3.ガンマ崩壊

原子核の状態がガンマ線を放出して脱励起する現象。ガンマ崩壊が起こると、原子核の陽子数、質量数は変化せず、エネルギーレベルだけが低くなる。 - 4.強い相互作用

陽子や中性子といった核子の間に働く相互作用で、自然界の四つの力(強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用、重力相互作用)のなかで最も強い。湯川秀樹博士の中間子論では、核子間にパイ中間子を交換することで力が生まれる。力の到達距離は、核子の大きさ程度で、約1x10-15mである。 - 5.電磁相互作用

電気を帯びた粒子によって作られた電場や磁場と荷電粒子との間に働く相互作用。クーロン力は電磁相互作用の一種。光子の放出・吸収現象は、電磁相互作用による。 - 6.放射性同位元素(RI)

物質を構成する原子核には、時間とともに放射線を放出しながら安定核になるまで壊変し続けるものがある。このような原子核を放射性同位元素と呼ぶ。放射性同位体、不安定同位体、不安定原子核、不安定核、ラジオアイソトープ(RI)とも呼ばれる。天然にある物質は寿命が無限かそれに近い安定核(安定同位体)で構成されている。 - 7.重元素合成(r過程)

太陽の約8倍以上の質量の星は一生の終わりに超新星爆発を起こす。その超新星爆発時に起きると考えられている元素合成過程のモデルのこと。高速(rapid)に連続して中性子を捕獲しながら崩壊(β崩壊)するため、「r過程」と呼ばれる。鉄より重い重元素のほぼ半分は、このr過程で生成される。重元素を生成するもう一方のs(slow:低速)過程は、超新星爆発前の赤色巨星への進化段階でゆっくりした中性子捕獲によって元素合成が行われる。s過程に比べ、r過程は未解明な部分が多い。このr過程が起きる場所の候補として、中性子星同士の合体も提案されている。 - 8.ベータ崩壊

原子核中の中性子が陽子に変化し、ベータ線(電子)を放出し、原子番号が1大きい原子核に変わる崩壊のこと。 - 9.超伝導リングサイクロトロン(SRC)

サイクロトロンの心臓部に当たる電磁石に超伝導を導入し、高い磁場を発生できる世界初のリングサイクロトロン。全体を純鉄のシールドで覆い、磁場の漏洩を防ぐ自己漏洩磁気遮断の機能を持っている。総重量は8,300トン。このSRCを使い非常に重い元素であるウランを高速の70%まで加速できる。また、超伝導という方式によって従来の方法に比べ100分の1の電力で動かせるため、大幅な省エネも実現している。 - 10.超伝導RIビーム生成分離装置(BigRIPS)

ウランなどの1次ビームを生成標的に照射することによって生じる大量の不安定核を集め、必要とするRIを分離し、RIビームを供給する装置。RIの収集能力を高めるために、超伝導四重極電磁石が採用されており、ドイツの重イオン研究所(GSI)など他の施設に比べて約10倍の収集効率を持つ。 - 11.ゼロ度スペクトロメータ

BigRIPSの下流にある多機能ビームライン型分析装置で、質量数200程度までの反応生成物の粒子の識別、運動量の精密測定などを行うことができる。多くの反応実験では、ビームとして入射する不安定核に比べて軽い標的を利用するため、反応生成物はゼロ度方向に出射しやすい。このような特徴をとらえて、分析装置の名称に「ゼロ度」というキーワードがついている。 - 12.量子力学的な重ね合わせ

状態AとBにおいて、量子力学的な状態が似ている場合は重ね合わせが大きく、異なる場合は小さくなる。状態AからBに遷移する頻度は、相互作用の「結合定数」、「量子力学的な重ね合わせ」、AとBとの「エネルギー差」の三つの積によって決まる。今回の場合、状態Aを133Snの非束縛状態、Bを133Snの基底状態、Cを132Snの基底状態とすると、ガンマ崩壊はAからBへの遷移、中性子放出はAからCへの遷移になる。中性子放出は強い相互作用で起こるので、AからCへの遷移は強い相互作用の結合定数で決まる。ガンマ崩壊は電磁相互作用で起こるので、AからBの遷移は電磁相互作用の結合定数によるが、この大きさは強い相互作用の約10,000分の1である。そのため、AからCへの遷移頻度がAからBへの遷移頻度と同程度になるためには、AとCの間の量子力学的な重ね合わせが小さいか、エネルギー差が小さいか、どちらかの条件を満たす必要がある。AとBのエネルギー差は3.6MeV、AとCのエネルギー差は3.6-2.4=1.2MeVでどちらも同程度といえる。したがって、AとC間の量子力学的な重ね合わせが十分小さくなければ、今回発見した現象を説明できない。

図1 実験装置群の配置図

大強度ウラン-238(238U)ビームを超伝導リングサイクロトロン(SRC)で光速の約70%となる核子当たり345メガ電子ボルト(MeV、1MeVは100万電子ボルト)に加速し、ベリリウム標的に照射して134Snの放射性同位元素(RI)ビームを超伝導RIビーム生成分離装置(BigRIPS)で生成。134Snビームを炭素標的に照射することにより中性子1個を抜き取り、133Snを生成し、ゼロ度スペクトロメータで観測。同時に、脱励起したガンマ線のエネルギーを炭素標的の周りに配置した高効率ガンマ線検出器DALI2で測定する。

図2 133Snと132Snのエネルギー準位図

133Snの3.6MeVの励起準位は非束縛状態にある(左)。今回発見したガンマ線は3.6MeVの励起準位がガンマ線を放出して基底状態に遷移する際に放出されたものである(赤線)。なお、3.6MeVの非束縛状態からの脱励起ではこれまで、中性子1個の放出による132Snの基底状態(右)への遷移(黒線)が観測されていたが、今回の現象では、それは抑制されている。