理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター 加速器基盤研究部の西 隆博 研究員、中間子科学研究室の板橋 健太 専任研究員(開拓研究本部 岩崎中間子科学研究室 専任研究員)、奈良女子大学 理学部 数物科学科の比連崎 悟 教授、鳥取大学 農学部 生命環境農学科の池野 なつ美 講師、大阪大学 核物理研究センター 核物理理論研究部門の野瀬-外川 直子 協同研究員らの国際共同研究グループは、π(パイ)中間子[1]が原子核に束縛されたπ中間子原子の精密測定を行い、真空が空っぽの空間ではなく、見えない構造を隠し持つことを示す実験結果を得ることに成功しました。

一般に真空は、「空(から)」の空間を意味しますが、現代物理学の理論によると、宇宙がビッグバン以降広がりながら冷えていく過程で、クォーク[2]と反クォーク[2]の対が空間に凝縮(クォーク凝縮[3])し、真空を満たした状態です。この理論は物質の質量の起源に関する基礎的理論である一方、実験的な実証が課題でした。クォーク凝縮は直接には観測できませんが、環境の温度や物質密度によって変化し、クォーク凝縮の量が変化したことの影響は観測可能です。

今回、国際共同研究グループはπ中間子原子に着目しました。原子核の内部は水の100兆倍もの超高密度の環境であり、π中間子の性質の変化を通じて原子核内部のクォーク凝縮の情報が得られます。理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)[4]」を用いて、π中間子原子を大量に生成し精密測定を行いました。そして、原子核の構造に関する最新のデータを組み合わせ、原子核内部のクォーク凝縮の変化量を高精度で評価することに成功しました。得られた結果は、真空を満たすクォーク凝縮の存在を強く示唆しています。

本研究は、科学雑誌『Nature Physics』オンライン版(3月23日付:日本時間3月24日)に掲載されました。

背景

我々の世界を形作る物質は、原子でできており、原子の中心は原子核です。正の電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子が集まって安定な原子核が存在するのは、「強い相互作用」のおかげです。この強い相互作用は陽子や中性子を形作るクォークなどの間で働く力であり、あたかも"バネ"でつながっているかのように、距離が離れるほど力が強くなるという特殊な性質を持っています。このバネは非常に強力です。例えば、クォーク三つが集まってできた陽子から、クォークを一つ取り出すために引き離そうとすると、バネが非常に強い力で抵抗します。さらに強い力で引っ張ると、バネが伸びる代わりにちぎれてしまい、バネのちぎれた端には新たにクォークと反クォークが真空から生成されます。その結果、クォーク同士はバネでつながっていて単体でクォークを取り出すことができない、ということになります。多種多様な元素が生まれ、我々の世界が形作られているのは、この力があるためだと考えられています。

この力によって変容するのは物質だけではありません。実は、「真空」もこの強い相互作用によって、その構造を変化させていると考えられています。物理学では、真空とは、何もない空間ではなく、最もエネルギー的に低い状態を指します。我々の世界の場合では、強い相互作用があまりに強いため、クォークとその反粒子[2]である反クォークが対になった「クォーク凝縮」が満ちている状態が、空っぽの状態よりもエネルギー的に低い状態として真空を形作っていると考えられています。これによって真空の対称性が失われ、陽子や中性子、そして中間子の質量が大きく変化したというのが現代物理学の理論です。

この我々の世界の隠された構造を検証するため、現在でもクォーク凝縮についてのさまざまな実験が行われていますが、その存在を明確に示す実験結果はほとんどありません。これは真空に満ちているクォーク凝縮は直接観測することができず、環境によって変化(減少)する性質により生じる影響を通じてのみ、観測が可能なためです。では、どのような環境下でこのクォーク凝縮の量が減少しているのでしょうか。

クォーク凝縮は、約138億年前のビッグバンによる宇宙創成直後の高温・高密度状態では存在していませんでしたが、その後宇宙が広がり冷えていく過程で発生したと考えられています。すなわち、非常に高温、ないし高密度な環境を作り出せば、クォーク凝縮の量が減少していることを観測できると期待されます。そのため、より高温・高密度な環境におけるさまざまな実験が行われてきました。例えば、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の衝突型加速器「RHIC」における衝突実験などでは、巨大な加速器で光速近くまで加速された原子核同士を衝突させることで高温・高密度状態を作り出し、このような環境における強い相互作用の研究を飛躍的に進めました。

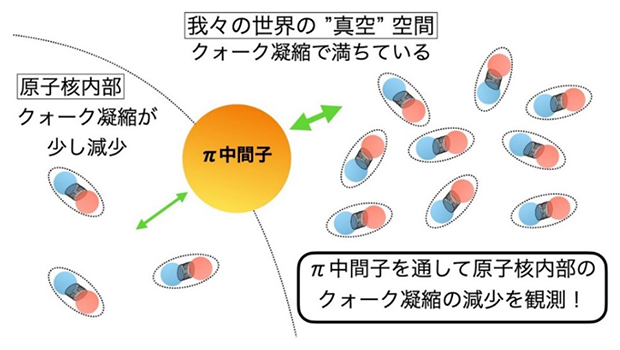

一方、国際共同研究グループでは、原子核の中に「π中間子」と呼ばれる粒子を束縛させることで、原子核内部における粒子間の相互作用の情報を精密に引き出すことを試みています。これにより、原子核内部という密度がよく決まっている環境(水の密度の100兆倍)におけるクォーク凝縮の量がどのように変化するかを精密に測定することが可能になります(図1)。

図1 空間に満ちているクォーク凝縮とπ中間子原子の概念図

国際共同研究グループは2018年に、π中間子を原子核に束縛させた「π中間子原子」という状態を非常に効率良く生成する手法を確立しています注1)。そこで今回、より高精度での実験を行い、さらに原子核の構造やπ中間子と原子核の相互作用についての最新の理論などを取り入れることで、かつてない精度でのクォーク凝縮の量の精密測定を目指しました。

- 注1)2018年4月13日プレスリリース「真空の謎に迫る精密実験始動」

研究手法と成果

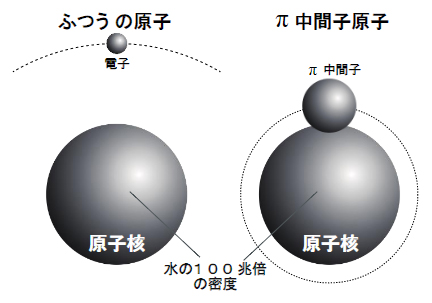

普通の原子では、原子核の周りを電子が周回しています。π中間子原子を生成するには、電子の代わりに電子の約300倍の質量を持つπ中間子を原子核に束縛させます。すると、粒子の周回軌道の半径はその質量に反比例するため、π中間子は原子核表面すれすれの軌道をとることになります(図2)。

図2 普通の原子とπ中間子原子の比較

普通の原子では原子核を電子が周回するが、π中間子原子では電子の代わりにπ中間子が周回する。その軌道半径は電子の場合よりもずっと小さく、原子核の大きさと同程度である。これを詳細に調べることで、水の100兆倍という超高密度である原子核内部の情報を取得できる。

このとき、π中間子が原子核の内部から受ける反発力がクォーク凝縮の量と負の相関を持つため、π中間子と原子核の「束縛エネルギー[5]」の精密測定から、原子核内部のクォーク凝縮の量を計算することができます。π中間子は、主に宇宙から降ってくる陽子が大気に衝突することで、自然界でも生成されることがあります。しかしその寿命は短く、約30ナノ秒(ns、1nsは10億分の1秒)で崩壊します。そのため、π中間子をあらかじめ用意して原子核に束縛させるのではなく、粒子を原子核にぶつけたときのエネルギーを使って、原子核のすぐ近くでπ中間子を作り出す手法を用いることにしました。

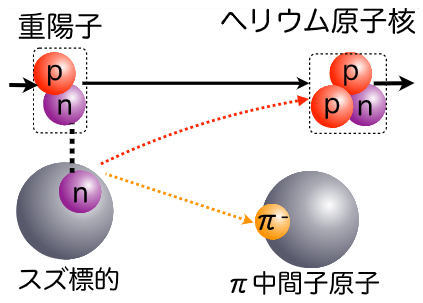

加速した重陽子(陽子1個と中性子1個)をビームにして、スズ(Sn)標的に衝突させると、ある確率で重陽子ビームのエネルギーからπ中間子が生まれ、π中間子原子が生成されます。この反応では、同時に重陽子がスズ原子核中の中性子と反応し、ヘリウム(He)原子核(陽子2個と中性子1個)となって前方に射出されます(図3)。生成されたπ中間子原子は、π中間子の寿命よりも短い数ゼプト秒程度(zs、1zsは1兆分の1ns、10-21s)で崩壊します。そこで、π中間子原子そのものではなく、反応で射出されるヘリウム原子核の運動エネルギーを測ります。ヘリウム原子核の運動エネルギーと重陽子ビームの運動エネルギーの差が、ほぼπ中間子原子の持つ束縛エネルギーに等しいということになります。

図3 π中間子原子の生成反応

重陽子ビームをスズ(Sn)標的に衝突させ、π中間子を作り出す。生成したπ中間子はスズ原子核に束縛され、π中間子原子となる(黄矢印)。同時に、重陽子はスズ原子核中の中性子と反応し、ヘリウム(He)原子核となって射出される(赤矢印)。π中間子原子の持つ束縛エネルギーは、ヘリウム原子核のエネルギーと重陽子ビームの運動エネルギーの差である。

国際共同研究グループは、理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」の誇る世界最高強度の超伝導リングサイクロトロン加速器(SRC)[6]により、光速の約60%まで加速した重陽子ビームを用いました。これにより、1秒間当たり1兆(1012)個に迫る大強度の重陽子ビームをスズ標的に照射し、π中間子原子を効率よく生成することができました。

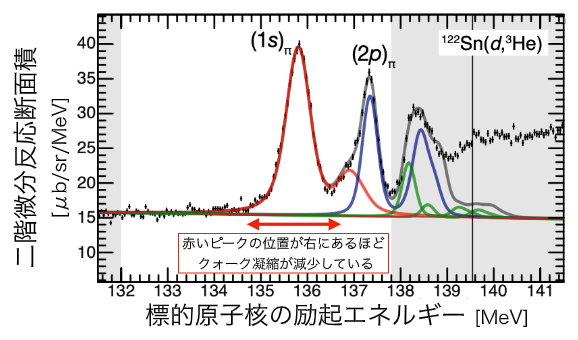

この実験で得られたデータについて、横軸を標的原子核の励起エネルギー[7](π中間子原子の質量エネルギー[8]から束縛エネルギーを引いたものにおおよそ等しい)、縦軸を二階微分反応断面積で表したスペクトルを図4に示します。それぞれのピークに対する横軸は、ある軌道に束縛されたπ中間子と原子核の間の相互作用の強さ、ピークの高さはそれぞれの束縛された状態が作られる確率におおよそ相当します。これまで国際共同研究グループが行ってきた実験と比べ、実験分解能[9]が大きく向上した結果、図中の各ピークが細くなり、各ピークの中心がどこにあるのかを精密に推定できるようになっています。特に、1s軌道[10]だけではなく2p軌道[10]に束縛されたπ中間子原子も同時に精密測定することで、両者の比較からより高精度の情報を得ることに成功しています。

今回の研究では、最新の実験的・理論的知見に基づいた効果(中性子が引き抜かれたことにより原子核が変化する効果や、各ピークが左右非対称である効果、さらに原子核中での陽子や中性子の精密な分布の様子など)を取り入れた結果、高い精度で実験スペクトルとクォーク凝縮を結びつけることが可能になりました。例えば、クォーク凝縮の量が原子核内部で減少すると、π中間子を原子核内部から押し出す力が強くなり、結果としてピークが右側にシフトすることになります。このような変化が最も強く現れるのが、1s軌道に束縛されたπ中間子原子です。そのため、今回得られた実験スペクトル、特に1s軌道に束縛された状態を詳細に解析することで、原子核内部におけるクォーク凝縮の変化量を精度よく決定できます。

図中の赤、青、緑の線は、クォーク凝縮の変化量などに基づいて改めて計算された理論スペクトルです。それぞれ1s軌道、2p軌道、その他の軌道からの寄与を表しており、グレーの線がそれらの総和に対応しています。図に示されるように、実験結果と理論計算が高い精度で一致していることが分かります。

図4 π中間子原子生成時の標的原子核の励起エネルギースペクトル

実験で得られたデータを、横軸を標的原子核の励起エネルギー、縦軸を二階微分反応断面積で表した図。黒点が実験結果、赤線(1s軌道)、青線(2p軌道)、緑線(その他の軌道)のピークが、それぞれの軌道に束縛されたπ中間子原子の状態に相当する理論スペクトル(グレーの線はそれらの総和に相当する)。クォーク凝縮の減少量は1s軌道からの寄与を表すピークの位置などに現れ、クォーク凝縮の量が減少しているほど、赤線のピークの位置が右にシフトする(赤矢印)。

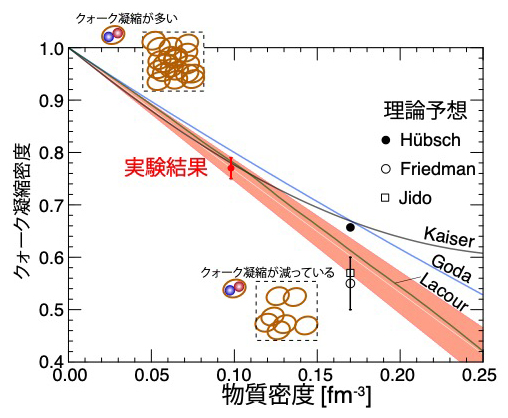

以上の結果から、今回測定した超高密度の領域において、クォーク凝縮の量が77±2%まで減少していることを突き止めました(図5)。高密度領域におけるクォーク凝縮の量をこのような高精度で決定した実験はほかにはなく、今後さまざまな理論モデルに強い制限を与える画期的な結果であると考えられます。

図5 今回の測定で得られた原子核中のクォーク凝縮の密度と各理論計算の比較

実験では、原子核表面の物質密度が約0.1[fm-3]の場所で、クォーク凝縮の密度を測定した。赤丸で示すように、この場所ではクォーク凝縮密度が真空中での値に対して約77%まで減少していることが分かった。原子核の中心密度は0.17[fm-3]になる。

今後の期待

本研究では、高密度領域におけるクォーク凝縮の量の減少を非常に高精度で決定することに成功しました。この成果は我々の身の回りの真空の構造についての理解を深め、宇宙創成期から真空がどのように変化してきたかを突き止めるために重要な手がかりとなります。

さらに次のステップとして、このクォーク凝縮の量の減少率が密度にどのように依存するかを明らかにすることを目指します。密度に対して直線的に変化するのか、あるいは2次関数的なのか、この依存関係を調べることを目指し、実験グループでは既に2021年には複数のスズ同位体(中性子数の異なる元素)を標的とした測定を行いました。中性子はπ中間子と反発するため、中性子の数を変えることで、π中間子の軌道が変化し、原子核表面付近の異なる密度での情報を得ることができます。これらのデータを精密に測定することで、クォーク凝縮の量の密度依存性を実験的に調べられると考えています。

補足説明

- 1.π(パイ)中間子

湯川秀樹博士によってその存在が予言され、のちに実験によって発見された粒子。陽子や中性子を結びつける粒子の一つとしても知られる。 - 2.クォーク、反クォーク、反粒子

クォークは、原子核を構成する素粒子で質量の異なる6種類があり、軽い方からアップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップと名付けられている。ある粒子に対して、質量や寿命などの性質が全く同じで、電荷のプラス・マイナスだけが反対の粒子を反粒子と呼ぶ。反クォークはクォークの反粒子である。 - 3.クォーク凝縮

クォークと反クォークが対となって、真空中に凝縮している状態のこと。スピンや電荷、カラー電荷などの総和が全てゼロであり、何もない空間と同じ量子数を持つ。 - 4.RIビームファクトリー(RIBF)

水素からウランまでの全元素のRI(放射性同位元素)を世界最大強度でビームとして発生させ、それを多角的に解析・利用することにより、基礎から応用にわたる幅広い研究と産業技術の飛躍的発展に貢献することを目的とする次世代加速器施設。施設はRIビームを生成するために必要な加速器系、RIビーム分離生成装置(BigRIPS)で構成されるRIビーム発生系施設、および生成されたRIビームの多角的な解析・利用を行う基幹実験装置群で構成される。これまで生成不可能だったRIも含めて約4,000個のRIを生成できると期待されている。 - 5.束縛エネルギー

結合エネルギーともいう。例えば、電子と原子核もしくは月と地球のように、互いに引き合う二つの物体において、お互いがどの程度強く結びついているかを表すエネルギー量。 - 6.超伝導リングサイクロトロン加速器(SRC)

サイクロトロンの心臓部にあたる電磁石に超伝導を導入し、高い磁場を発生できる世界初のリングサイクロトロン。全体を純鉄のシールドで覆い、磁場の漏洩を防ぐ磁気漏洩磁気遮断の機能を持っている。総重量は8,300トン。このSRCを使い非常に重い元素であるウランを光速の70%まで加速できる。また、超伝導という方式によって従来の方法に比べ100分の1の電力で動かせるため、大幅な省エネも実現している。 - 7.励起エネルギー

原子核が最も低いエネルギーの状態に比べてどの程度高いエネルギー状態にあるのかを示す量。この場合、π中間子がない状態に比べてπ中間子が存在し束縛されたことによるエネルギーの増加量を示す。 - 8.質量エネルギー

アインシュタイン博士の特殊相対性理論によると、質量とエネルギーは(エネルギー)=(質量)×(光速)2という式で結びつけることが可能であり、物質の質量はそれそのものがエネルギーであると考えられている。ここでは、π中間子の質量をエネルギーとして見た場合の値を指している。 - 9.分解能

どのくらい小さな差を見分けられるかを示す能力を表す量。今回のように大量にデータを取得した場合には、実験で得られたスペクトルのピークの太さとして現れる。

この値が小さいほどピークの中心を精度良く決定することが可能となり、また他のピークとの分離も容易になるためこの量をいかに向上させるかという点が実験における最も重要な課題の一つとなる。 - 10.1s軌道、2p軌道

π中間子(もしくは原子核に束縛された粒子)の軌道の種類。最初の数字は主量子数と呼ばれ、数字が小さいほど束縛エネルギーが大きな軌道に対応する。アルファベットはπ中間子の軌道の形を表す。s軌道は球状、p軌道は軸対称の形をしている。

国際共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター

加速器基盤研究部

研究員 西 隆博(ニシ・タカヒロ)

中間子科学研究室

専任研究員 板橋 健太(イタハシ・ケンタ)

(開拓研究本部 岩崎中間子科学研究室 専任研究員)

奈良女子大学 理学部 数物科学科

教授 比連崎 悟(ヒレンザキ・サトル)

鳥取大学 農学部 生命環境農学科

講師 池野 なつ美(イケノ・ナツミ)

大阪大学 核物理研究センター 核物理理論研究部門

協同研究員 野瀬-外川 直子(ノセ-トガワ・ナオコ)

本研究には、理化学研究所、奈良女子大学、鳥取大学、大阪大学、京都大学、東京大学、東北大学、原子力研究開発機構、ノートルダム大学(米国)、ドイツ重イオン研究所(ドイツ)などから48名の研究者が参加。

原論文情報

- Takahiro Nishi, Kenta Itahashi, DeukSoon Ahn, Georg P.A. Berg, Masanori Dozono, Daijiro Etoh, Hiroyuki Fujioka, Naoki Fukuda, Nobuhisa Fukunishi, Hans Geissel, Emma Haettner, Tadashi Hashimoto, Ryugo S. Hayano, Satoru Hirenzaki, Hiroshi Horii, Natsumi Ikeno, Naoto Inabe, Masahiko Iwasaki, Daisuke Kameda, Keichi Kisamori, Yu Kiyokawa, Toshiyuki Kubo, Kensuke Kusaka, Masafumi Matsushita, Shin'ichiro Michimasa, Go Mishima, Hiroyuki Miya, Daichi Murai, Hideko Nagahiro, Megumi Niikura, Naoko Nose-Togawa, Shinsuke Ota, Naruhiko Sakamoto, Kimiko Sekiguchi, Yuta Shiokawa, Hiroshi Suzuki, Ken Suzuki, Motonobu Takaki, Hiroyuki Takeda, Yoshiki K. Tanaka, Tomohiro Uesaka, Yasumori Wada, Atomu Watanabe, Yuni N. Watanabe, Helmut Weick, Hiroki Yamakami, Yoshiyuki Yanagisawa, and Koichi Yoshida, "Chiral symmetry restoration at high matter density observed in pionic atoms", Nature Physics, 10.1038/s41567-023-02001-x

発表者

理化学研究所

仁科加速器科学研究センター 加速器基盤研究部

研究員 西 隆博(ニシ・タカヒロ))

中間子科学研究室

専任研究員 板橋 健太(イタハシ・ケンタ)

(開拓研究本部 岩崎中間子科学研究室 専任研究員)

奈良女子大学 理学部 数物科学科

教授 比連崎 悟(ヒレンザキ・サトル)

鳥取大学 農学部 生命環境農学科

講師 池野なつ美(イケノ・ナツミ)

大阪大学 核物理研究センター 核物理理論研究部門

協同研究員 野瀬-外川 直子(ノセ-トガワ・ナオコ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム

奈良女子大学 総務課 広報・基金係

Tel: 0742-20-3220

Email: somu02 [at] jimu.nara-wu.ac.jp

鳥取大学 総務企画部 総務企画課 広報企画係

Tel: 0857-31-5550 / Fax: 0857-31-5018

Email: ge-kouhou [at] ml.adm.tottori-u.ac.jp

大阪大学 核物理研究センター 庶務係

Tel: 06-6879-8902

Email: kakubuturi-syomu [at] office.osaka-u.ac.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。