理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チームの大岡 英史 研究員、中村 龍平 チームリーダーらの共同研究グループは、電極触媒[1]の寿命を理解するための数理モデル[2]を開発しました。

本研究成果は、触媒寿命を予測する技術の土台になり、電気分解による水素製造や燃料電池などに必要な電極触媒の開発促進に貢献すると期待されます。

水の電気分解(水電解)は環境親和性の高い水素製造技術として注目されています。この技術を社会に広く普及させるためには、長期間継続して使える電極触媒が必要です。しかし、材料の寿命を予測することが困難なため、新材料を開発するためには長期にわたる耐久性実験が必要です。今回、共同研究グループは触媒寿命を説明するための数理モデルを構築し、このモデルが実験で得られた傾向を説明できることを明らかにしました。

本研究は、科学雑誌『The Journal of Physical Chemistry Letters』オンライン版(9月30日付:日本時間9月30日)に掲載されました。

背景

水の電気分解(水電解:2H2O → 2H2 + O2)は、環境親和性の高い水素製造技術として注目されています。特に固体高分子(PEM)水電解[3]は、技術的な成熟度が高く、喫緊の課題であるカーボンニュートラル実現への直接的な貢献が期待されています。現在、陽極の酸素発生反応(2H2O → O2 + 4H+ + 4e-)を促進する電極触媒として酸化イリジウムが使われており、数年以上、水電解を行うことができます。一方で、イリジウムは白金以上に希少な元素であることを踏まえると、社会全体に水素を普及させるためには代替材料の開発が不可欠です。

新材料を効率的に開発するため、近年では量子化学計算[4]や機械学習を活用した材料スクリーニングが盛んに行われるようになってきています。しかし、活性の高い触媒を探す技術は確立されているのに対し、耐久性の高い材料を探す技術はまだ確立されていません。これまでの材料探索では、材料の熱力学的な安定性[5]を耐久性の指標とすることが主流でしたが、この手法では触媒がいつ劣化するかなど、触媒寿命を予測することが困難です。もし、触媒の寿命を定量的に予測できれば、耐久性の高い材料を効率的に探せるようになり、イリジウム代替触媒の開発を促進できると期待できます。

中村チームリーダーらは、これまでの研究注)を通して、水電解に用いる電極触媒は反応中に少しずつ溶けてしまい、これが触媒の劣化を引き起こしていることを明らかにしてきました。触媒寿命の測定自体には数カ月必要ですが、触媒の溶出速度は数日で測定できるので、触媒の溶出速度から触媒寿命を予測できれば、耐久性の高い材料を短期間で開発できる可能性があります。そこで、触媒の溶出速度から触媒寿命を予測する数理モデルの構築に挑みました。

- 注1)2019年3月19日プレスリリース「水を電気分解し続けるマンガン触媒の動作条件を発見」

研究手法と成果

触媒寿命の予測に向けて、共同研究グループは触媒の溶出する様子を数式で表現し、溶出速度と触媒寿命の関係性を明らかにしようとしました。水電解の場合、水分子のH - O結合を切断し、水素分子のH - H結合を作る必要があります。このような結合の組み換えを同時に行うのは難しい場合には、触媒を使って結合の組み換えを段階的に行います。この過程で生じる、結合様式が異なる状態の一つ一つを反応中間体[6]と呼び、触媒反応はこれらをいくつか経由することで進行します。ここで、ある中間体を反応の出発地点だと考えた場合、最終的には元の状態に戻って来ることが優れた触媒の条件です。なぜなら、元の状態に戻ることで目的反応を繰り返し行うことが可能となるためです。このような元の状態に必ず戻ることができる触媒は、反応を永久的に続けられる理想の触媒といえます。しかし、実際の触媒は金属イオンの溶出など、意図しない反応が起こります。このため、完全には元の状態に戻らず、少しずつ劣化します。

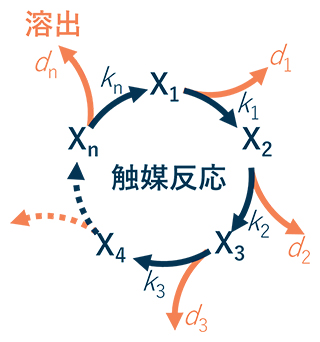

このような触媒の様子を描いたのが図1です。理想的な触媒であれば、中間体X1、X2、・・・、Xnを経て、X1に帰ってきます(図1紺)。これに対し、実際の触媒には溶出など、中間体を消費する反応(図1オレンジ色)があるため、少しずつ劣化します。それぞれの反応に速度定数[7]を設定することで、触媒が溶出する速さを計算することができます。また、触媒が溶出する速さから、触媒が全て溶けきるまでの時間が分かるので、触媒の寿命も計算することもできます。このようにして、図1のモデルから溶出速度と触媒寿命の関係を表す数式を導きました。

図1 触媒劣化モデル

反応中間体はX1からXnであり、紺色の経路が目的反応に対応する。一方で、オレンジで示した反応により中間体が喪失すると、目的反応を担う中間体の量が減少する。このことにより、少しずつ目的反応が遅くなっていき、最終的には全く反応が起こらなくなる。

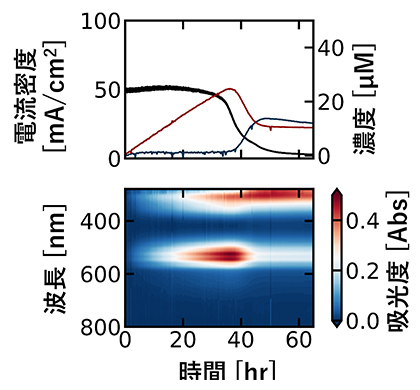

次に、上述の数式の妥当性を検証するため、共同研究グループは実際に酸化マンガン(MnO2)触媒で水電解を行い、さまざまな反応条件で溶出速度や触媒寿命を測定しました。図2に代表的な結果を示します。上の図の黒線は、電流の時間変化を示しています。電気分解が速く進行するほど電流が大きくなるため、この電流は目的反応の速度を表しています。実験開始40時間程度で電流が急激に減衰し、最終的には触媒が完全に溶出することで電気分解は停止しました。この電気分解を行いながら、15分に一度、電解液の紫外可視吸収スペクトルを測定しました。得られたスペクトル(図2下)から、MnO4-とMn3+の2種類の金属イオンが溶液中に溶出することが分かりました。この紫外可視吸収スペクトルから各イオンの溶出量を算出したのが図2上の赤線(MnO4-)および青線(Mn3+)です。

図2 実験による触媒寿命測定

- 上)酸化マンガン(MnO2)を電極触媒とし、硫酸酸性中で酸素発生反応を行った。その際の目的反応の速度に対応する電解電流(黒)と、溶出した2種類の金属イオンの量(MnO4-:赤、Mn3+:青)の経時変化を示す。この条件では、40時間ほどで電解電流が急激に減衰し、触媒が寿命を迎えた。

- 下)溶液の紫外可視吸収スペクトルの時間変化を表す。このスペクトルをフィッティングすることで、上)で示した溶出イオンの濃度を計算した。400ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)より短波長の吸収はMn3+、525および545nm付近の吸収はMnO4-に由来する。触媒が寿命を迎えた後(約40時間以降)にしかMn3+が観測されず、それまでは溶出速度がほぼゼロであったため、触媒寿命を計算する際にはMnO4-の溶出速度のみを用いた。

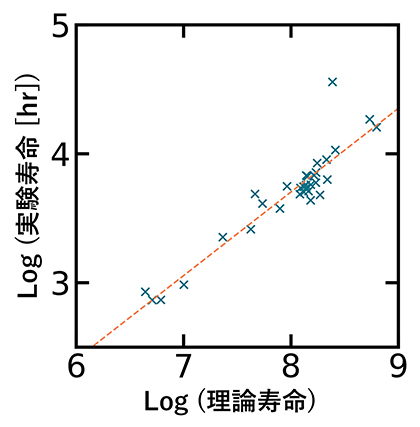

実験で測定された溶出量の時間変化から、各イオンの溶出速度を算出しました。そして、得られた溶出速度を本研究で導出した触媒寿命の数式に入れることで、理論寿命を計算しました(図3)。横軸が溶出速度および電解電流から計算された理論寿命、縦軸は実測された実験寿命です。両者に相関関係があり、定性的な傾向を理論的に再現できていることから、図1のモデルは触媒寿命を理解する一つの方法論になります。一方で、実験的に求められなかった速度定数などにより、理論と実験の定量的な一致は得られませんでした。従って、触媒耐久性の向上を目指す上では、触媒寿命をより正確に予測できる数理モデルが必要となります。例えば、本研究で用いたモデル(図1)では触媒の物理的な構造が考慮されていません。しかし、実際の触媒では固体の表面でしか化学反応が起きないため、表面と内部の区別が必要です。今後は、モデルを改良することで理論の精度向上が必要と考えられます。

図3 理論寿命と実験寿命の関係

理論寿命は溶出速度や目的反応の速度から計算した。また、実験寿命は反応速度が実験開始時点の37%に減衰した時間とした。図2の測定において、電解電圧や電解液組成などの反応条件を変化させることで触媒の寿命を実験的に変え、約40件の寿命データ(x)を取得した。破線は回帰直線(回帰精度r2 = 0.86)。なお、横軸の理論寿命を計算するために必要な速度定数のうち、実験的に求められなかったものが一つあったため、横軸に単位はない。

今後の期待

水素製造用の電極触媒を産業利用するためには、数年単位の触媒寿命が必要です。この寿命を直接測定するには、数年単位の実験時間が必要になります。一方で、国際連合が設定した「持続可能な開発目標(SDGs)[8]」は、2030年までの目標です。また、日本はカーボンニュートラルを2050年までに達成することを目標として掲げています。このように、耐久性の高い触媒開発は、残された時間に対して時間コストが大きく、本研究の数理モデルはこの時間コスト軽減に向けた第一歩と考えられます。今後は酸化マンガン以外の材料でも検証を行い、信頼性・汎用(はんよう)性を高めることで、耐久性の高い触媒開発を促進することが期待されます。本研究成果は、SDGsの目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、そして13番目「気候変動に具体的な対策を」に貢献するものです。

補足説明

- 1.電極触媒

電圧をかけることで特定の化学反応を促進できる材料を電極触媒と呼ぶ。水電解では水を水素と酸素に分解するが、材料ごとに得意不得意があるため、水素発生と酸素発生を担当する電極触媒として異なる材料を用いることが多い。 - 2.数理モデル

複雑な現実をありのまま描写するのではなく、そのエッセンスを数式として表現したもの。例えば、新型コロナウィルスの流行を予測する際には、国民一人一人の感染を考える代わりに、「未感染人口」「感染中の人口」「免疫獲得人口」などとグループごとに分けた数理モデルが活用された。本研究の場合、一つ一つの金属原子が溶けることを直接扱う代わりに、中間体(触媒の状態)ごとに粗視化した。これによって、「中間体の一部が反応中になくなってしまうため、触媒が劣化していく」ということを数式で表現し、数理モデルの構築を目指した。 - 3.固体高分子(PEM)水電解

工業的な水の電気分解を行う方法の一つ。液体状態の水を電気分解するのではなく、固体高分子と呼ばれる膜に水を染み込ませ、その水を分解することが特徴である。膜の両側に電極触媒を塗布することで電極同士を極限まで近づけることが可能となる。その結果、電気抵抗が抑制されるだけでなく、反応物の供給も促進され、水素製造効率が上がる。PEMはPolymer Electrolyte Membraneの略。 - 4.量子化学計算

化学反応のシミュレーション手法の一つで、触媒活性以外にも磁性や耐熱温度、透明度など、さまざまな材料特性を予測できる。シュレーディンガー方程式と呼ばれる量子論の基礎方程式を解くことで予測を行う。 - 5.熱力学的な安定性

熱力学的に安定な材料は化学反応でそれ以上変化しないため、理論的には無限に長い寿命を持つ。一方で、熱力学的に不安定な材料でも、劣化速度が十分遅ければ産業や生活に活用できる。例えばダイヤモンドよりも黒鉛の方が熱力学的に安定なため、理論上、ダイヤモンドは少しずつ黒鉛に変化することが予想される。しかしこの変化(ダイヤモンドの劣化速度)が目に見えないほど遅いため、日常生活においては、ダイヤモンドは永遠の象徴として使われている。 - 6.中間体

中学校の教科書では、触媒は「反応前後で変化しないもの」と書かれている。しかし、実際の反応中では、触媒の状態はめまぐるしく変化している。触媒によってある物質を別の物質に変換する際、元の物質に含まれる結合を切断し、次の物質に必要な新たな結合を作る必要がある。この際、元の分子の一部を触媒と結合させることで、元の結合が切れやすくなったり、次の結合を作りやすくなったりする。このため、触媒は実際の反応中に目的分子との結合状態を何度も変えている。このような状態の一つ一つを中間体と呼ぶ。反応前後で変化がない触媒とは、元の状態(中間体)に戻った、耐久性に優れた触媒といえる。 - 7.速度定数

化学反応の中には速いものもあれば、遅いものもある。この速さの違いを表す値が速度定数であり、大きければ大きいほど反応が速くなる。本研究で構築したモデルには、X1 → X2やX2 → X3のように複数の反応が含まれているので、それぞれに対して速度定数k1、k2などが設定されている。 - 8.持続可能な開発目標(SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴールから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に推進している。

共同研究グループ

理化学研究所

環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チーム

チームリーダー 中村 龍平(ナカムラ・リュウヘイ)

(東京工業大学 地球生命研究所 教授)

研究員 大岡 英史(オオオカ・ヒデシ)

研究員 李 愛龍(リ・アイロン)

研究員 孔 爽(コウ・ソウ)

特別研究員(研究当時)須田 智晴(スダ・トモハル)

(現 東京理科大学 理学部第一部 応用数学科 助教)

テクニカルスタッフⅠ(研究当時)マリー ウィンツァー(Marie E. Wintzer)

創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム

チームリーダー 橋爪 大輔(ハシヅメ・ダイスケ)

テクニカルスタッフⅠ 足立 精宏(アダチ・キヨヒロ)

京都大学医生物学研究所 生命システム研究部門・数理生物学分野

望月理論生物学研究室

教授 望月 敦史(モチヅキ・アツシ)

豊田工業高等専門学校 電気・電子システム工学科

助教(研究当時)小松 弘和(コマツ・ヒロカズ)

(現 近畿大学工学部 教育推進センター 講師)

研究支援

原論文情報

- Hideshi Ooka, Marie E. Wintzer, Hirokazu Komatsu, Tomoharu Suda, Kiyohiro Adachi, Ailong Li, Shuang Kong, Daisuke Hashizume, Atsushi Mochizuki, Ryuhei Nakamura, "Microkinetic Model to Rationalize the Lifetime of Electrocatalysis: Tradeoff Between Activity and Stability", The Journal of Physical Chemistry Letters, 10.1021/acs.jpclett.4c02162

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チーム

研究員 大岡 英史(オオオカ・ヒデシ)

チームリーダー 中村 龍平(ナカムラ・リュウヘイ)

大岡 英史

大岡 英史

中村 龍平

中村 龍平

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム

科学技術振興機構 広報課

Tel: 03-5214-8404

Email: jstkoho [at] jst.go.jp

JST事業に関する窓口

科学技術振興機構 創発的研究推進部

加藤 豪(カトウ・ゴウ)

Tel: 03-5214-7276

Email: souhatsu-inquiry [at] jst.go.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。