2025年10月20日

理化学研究所

変動電圧に強い酸化マンガン水電解触媒の開発

-揺らぎの大きい自然エネルギーを用いた水素製造に貢献-

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チームの中村 龍平 チームディレクター、李 愛龍 研究員(研究当時)らの国際共同研究グループは、水の電気分解[1]の電圧が変化する環境においても、長期的に安定して動作するマンガン酸化物触媒[2]を開発しました。本研究成果は、再生可能エネルギー由来の不安定な電力を活用した水素製造技術の開発に貢献すると期待されます。

太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、環境負荷の少ない持続可能な電力源として注目されています。しかし、天候や時間帯により出力電圧が秒単位から時間単位で大きく変動するという課題があります。このような不安定なエネルギーを用いて水の電気分解を行うためには、変動電圧下でも安定して動作する電解触媒の開発が不可欠です。

国際共同研究グループはこの課題に対し、酸化マンガン[3]を電気分解の陽極(酸素発生触媒[4])として使うことを考えました。特に、マンガンの酸化還元反応[5]を巧みに利用することで、触媒自身が繰り返し再生される反応経路を導入し、「自己修復型」の触媒として機能させることに成功しました。その結果、電圧が1.68~3.00Vの範囲で繰り返し変動する過酷な条件下でも、2,000時間以上にわたって水の電気分解を続けられることを実証しました。

本研究は、反応経路設計に基づく「自己修復型」電解触媒という概念を提示し、変動する再生可能エネルギーから水素などの化学燃料を高効率で製造する次世代電解技術の実現に貢献すると期待されます。

本研究は、科学雑誌『Nature Sustainability』オンライン版(10月20日付:日本時間10月20日)に掲載されました。

自己修復経路を導入した水電解触媒

背景

現在、環境負荷の低い水素製造技術として電気分解が注目されています。太陽電池や風力発電など、再生可能エネルギーによる電力を使って電気分解を行えば、化石燃料を使わずに水素をつくることが可能となります。

しかし、再生可能エネルギーの電力は常に安定しているわけではなく、天候などの影響で出力が変動します。例えば、太陽が陰ったり、風がやんだりすると、電圧供給が下がります。逆に、太陽が強く照り過ぎたり、風が強く吹き過ぎたりすると電圧供給が過剰となります。特に、電圧が大き過ぎると、従来の多くの触媒は分解してしまい、性能が低下してしまうという課題がありました。

このような背景の下、国際共同研究グループは、触媒の酸化分解と同時に自己修復が起こる「自己修復型」の反応経路を設計するというアプローチにより、変動条件下でも長寿命で安定的に機能するマンガン酸化物触媒の開発に取り組みました。

研究手法と成果

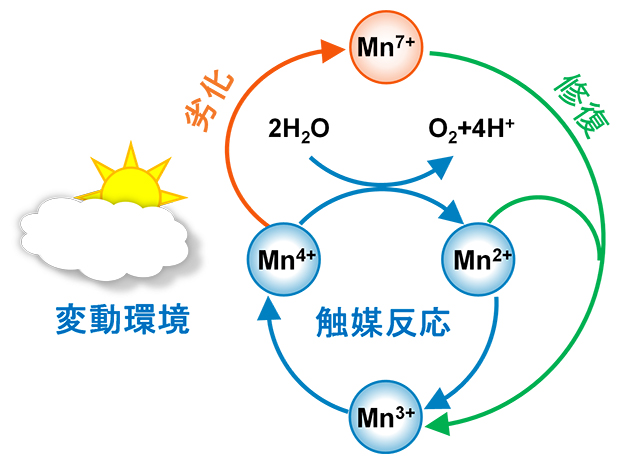

今回、国際共同研究グループはマンガンの酸化還元特性を最大限に活用する(図1)ことで、変動電圧下でも高い耐久性を示すマンガン酸化物触媒を開発することに成功しました。水の電気分解では、水素と酸素を別々の電極でつくるため、2種類の触媒が必要になります。特に、中村チームディレクター、李研究員らのこれまでの研究から、酸化マンガンは酸素をつくる触媒として優れていることが分かっていました注1、2)。しかし、酸化マンガンでも2V以上の電圧では溶解してしまい(図1のオレンジの反応)、貴金属触媒である酸化イリジウムと比べて、材料寿命が短いことが課題となっていました。

溶出による触媒劣化を抑制するため、国際共同研究グループは一度溶けたマンガンイオン(図1のオレンジ)が触媒上に再生する反応(図1の緑の反応)を導入しました。具体的には、リン酸を添加することで、Mn7+が電極上のMn2+と反応して、Mn3+を生成する反応を導入しました。再生したMn3+は触媒反応の中間体として、再び電気分解に寄与することができます。これによって、触媒が一時的に溶けても再生するメカニズムの導入に成功しました。

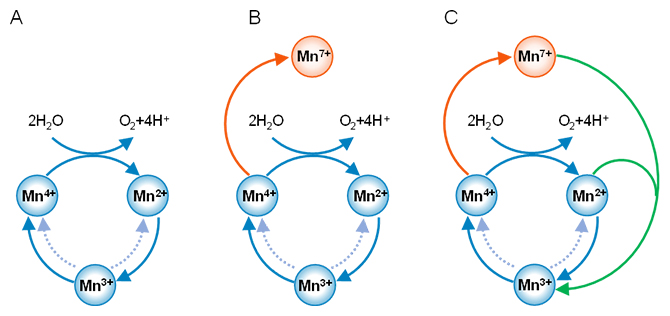

図1 酸化マンガンの反応機構

(A)電圧変動がない場合の反応機構。(B)過剰な電圧を加えた場合の反応機構。(C)自己修復経路を導入した場合の反応機構。矢印は、青が水の電気分解、オレンジは触媒溶出、緑は触媒修復に相当する反応経路を表す。

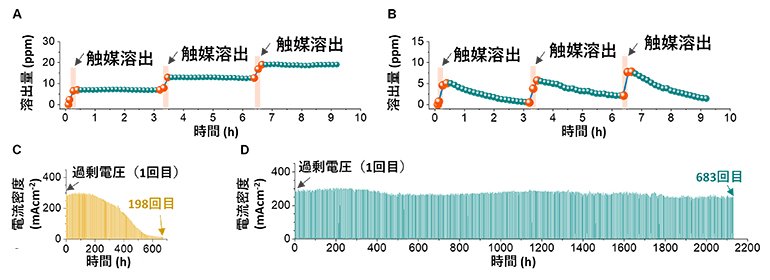

その効果を端的に示すのが図2の試験です。国際共同研究グループは再生可能エネルギー由来の変動電圧を模して、マンガン酸化物触媒に3.00Vと1.68Vの電圧を交互に加えました。酸化マンガンは1.68Vでは溶けませんが、3Vでは溶けます。このため、3時間おきに8分間、3Vの電圧をかける操作を繰り返すと、触媒は少しずつ溶けてしまい、200回ほどで触媒機能が90%以上失われます。しかし、リン酸がある条件だと、一度溶けたマンガンイオンも電極上に再生します。このため、3Vの電圧を680回以上かけても初期特性の90%以上を保つことが可能となりました。

図2 修復経路の有無による触媒特性の変化

マンガンの溶出量(A:リン酸なし、B:リン酸あり、縦軸はマンガンイオン濃度)と電解電流(C:リン酸なし、D:リン酸あり)の経時変化。A、Bではオレンジの背景の時間に3V、それ以外の時間には1.68Vの電圧を加えた。リン酸なしだと一度溶けたマンガンイオンは溶液中に蓄積する(A)が、リン酸共存下ではマンガン酸化物触媒が自己修復し、溶液中のマンガンイオンが減少する(B)。これにより、リン酸なしの場合は200回目のパルス(変動)の時点で触媒活性は90%以上失われる(C)のに対し、リン酸がある場合は680回目のパルスでも初期活性の90%を維持することが可能となった(D)。

今回の研究では、マンガンだけでなく、コバルトや鉄、ニッケルなど、他の3d遷移金属由来の酸化物でも、変動電圧に対する耐久性を測定しました。しかし、酸化マンガン以外の触媒は、リン酸を入れても50回程度の変動で完全に活性がなくなってしまいました。このことから、電圧が変動する環境下において、マンガンの特異な触媒機能が明らかになりました。

- 注1)2019年3月19日プレスリリース「水を電気分解し続けるマンガン触媒の動作条件を発見」

- 注2)2024年1月17日プレスリリース「非貴金属触媒によるPEM型水電解」

今後の期待

本研究成果は、反応経路設計に基づき「自己修復型」の電解触媒を開発することで、再生可能エネルギー由来の変動電力を活用した高効率な水素製造など次世代電解技術の実現に貢献すると期待されます。

また、今回の研究は、自然界の生存戦略を理解する上でも興味深い成果です。酸素発生反応は光合成の中心的な反応で、この反応を担う酵素ではマンガンが活性部位[6]に使われています。一方で同じ反応を担当する酵素でも活性部位の金属が異なることがよくあります。このため、光合成でマンガンだけが選ばれた理由は古くから研究されてきました。変動する自然環境における触媒の分解が避けられない場合、今回の研究で唯一触媒の再生能力を示したマンガンが、最有力候補として残った可能性が考えられます。

この成果は、国際連合が定めた17の目標「持続可能な開発目標(SDGs)[7]」のうち、「7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」に貢献するものです。

補足説明

- 1.水の電気分解

電気エネルギーを用いて水を水素と酸素に分解する反応(2H2O→2H2+O2)のこと。再生可能エネルギー由来の電力と水から水素をつくることが可能となる上、副生成物として酸素しか発生しないため、環境負荷の低い水素製造技術として近年盛んに研究されている。 - 2.触媒

反応を促進する一方で、自分自身は消費されない物質のこと。繰り返し使うことができるため、化学反応の環境負荷を下げる方法として注目されている。 - 3.酸化マンガン

本研究における酸化マンガンとは、二酸化マンガン(MnO2)のこと。他にもMnOやMn2O3など、異なる組成のものがあり、触媒特性も異なる。 - 4.酸素発生触媒

水を水素と酸素に分解する電気分解反応のうち、酸素を発生する反応(2H2O→O2+4H++4e-)を担当する触媒のこと。関連して、水素を発生する触媒は水素発生触媒という。電気分解を水素製造技術として活用するには、特に酸素発生触媒の電圧効率や材料寿命の改善が必要とされている。 - 5.酸化還元反応

化学物質の酸化状態が変化する反応の総称。今回の研究において、Mn2+がMn3+やMn4+、Mn7+に変化する反応はすべて酸化還元反応である。 - 6.活性部位

酵素の構造のうち、実際に化学反応が起きる場所のこと。光合成酵素では、マンガン原子がちょうど4個使われている。これに対し、鉄(1原子)や鉄(2原子)、鉄とニッケル(1原子ずつ)など、活性部位に複数の構造が知られている酵素反応もある。 - 7.持続可能な開発目標(SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17の目標、169のターゲットから構成され、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる(外務省ホームページから一部改変して転載)。

国際共同研究グループ

理化学研究所

環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チーム

チームディレクター 中村 龍平(ナカムラ・リュウヘイ)

(東京科学大学 地球生命研究所 教授、同大学 物質理工学院 応用化学系 教授)

研究員(研究当時)李 愛龍(リ・アイロン)

研究員 大岡 英史(オオオカ・ヒデシ)

研究員(研究当時)孔 爽(コウ・ソウ)

人材派遣職員 伏見 和奈(フシミ・カズナ)

国際プログラム・アソシエイト 張 雨晨(チャン・ユチェン)

(中国科学技術大学 博士課程学生)

創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム

チームディレクター 橋爪 大輔(ハシヅメ・ダイスケ)

基礎科学特別研究員 足立 精宏(アダチ・キヨヒロ)

放射光科学研究センター 軟X線分光利用システム開発チーム

チームリーダー 大浦 正樹(オオウラ・マサキ)

特別研究員 濵本 諭(ハマモト・サトル)

韓国基礎科学支援研究院

主任研究員 スンヒ・キム(Sun Hee Kim)

(韓国中央大学校 教授)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成制度基盤研究(A)「触媒反応ネットワークの制御による持続的酸素発生触媒の創生(研究代表者:中村龍平、22H00339)」、科学技術振興機構(JST)革新的GX技術創出事業GteX「グリーン水素製造用革新的水電解システムの開発(研究代表者:高鍋和広、JPMJGX23H2)」、文部科学省データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト「再生可能エネルギー最大導入に向けた電気化学材料研究拠点(DX-GEM、研究代表者:杉山正和、JPMXP1122712807)」の助成を受けて行われました。

また、シンクロトロン放射光実験は大型放射光施設「SPring-8」のビームラインBL14B2(XAFS)、BL36XU(XAFS)、BL17SU(XPS)およびBL44B2(PXRD)で評価しました(高輝度光科学研究センター:2021B1856、2025A1386、理研:20250032)。放射光測定に際し、大渕博宣、金子拓真、宇留賀朋哉、加藤健一、繁田和也の各氏のご支援を受けました。また、電顕測定、EPR測定においてMohamed Arfaoui氏、Daiha Shin氏のご支援を受けました。

原論文情報

- Ailong Li, Hideshi Ooka, Shuang Kong, Kiyohiro Adachi, Yuchen Zhang, Kazuna Fushimi, Satoru Hamamoto, Masaki Oura, Sun Hee Kim, Daisuke Hashizume, Ryuhei Nakamura, "Oxygen evolution electrocatalysis resilient to voltage fluctuations", Nature Sustainability, 10.1038/s41893-025-01665-y

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チーム

チームディレクター 中村 龍平(ナカムラ・リュウヘイ)

研究員(研究当時)李 愛龍(リ・アイロン)

李 愛龍

李 愛龍

中村 龍平

中村 龍平

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当

お問い合わせフォーム