最先端の科学研究では、世界中の研究者が力を合わせるチャレンジが分野を問わず進められています。例えば、物理学の分野では、宇宙誕生直後の状態を再現し、物質を成り立たせている素粒子の本質を明らかにしようとする大規模な国際プロジェクトが実施されています。2021年10月には陽子のスピンに関する大きな成果が発表されました。米国と日本を行き来しながらこの国際プロジェクトを率いている秋葉康之グループリーダー(GL)に話を聞きました。

秋葉 康之(あきば やすゆき)

仁科加速器科学研究センター

理研BNL研究センター

実験研究グループ

グループリーダー

1959年東京都生まれ。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。東京大学原子核研究所などを経て、2003年理研入所、2008年より現職。1992年からPHENIXプロジェクトに参加。

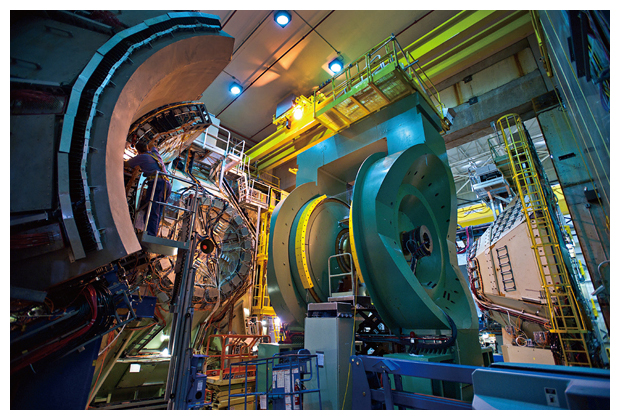

衝突型加速器「RHIC」と「PHENIX」プロジェクト

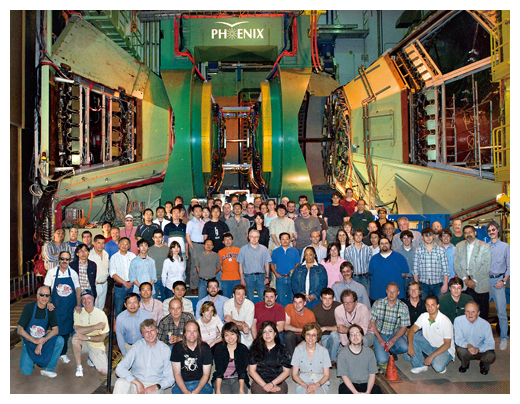

約138億年前に誕生したと言われる宇宙。開びゃく直後は超高温状態で、物質を構成する最小の基本粒子(素粒子)であるクォークやグルーオンがバラバラのプラズマ状態で宇宙空間に存在していたと考えられている。この状態を「クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)」という。QGPの状態を人工的につくり出し、その性質を研究することを第一の目的に建設されたのが、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にある衝突型加速器「RHIC」だ。ここでは、国際的な枠組みで大規模実験がいくつも進められており、その一つである「PHENIX」プロジェクトは世界14カ国、78研究機関が参加する国際共同実験だ。理研を含む日本が測定装置の設計・建設から深く関与している(図1、2)。2016年からPHENIX実験代表者として数百人の研究者を束ね、率いているのが秋葉GLだ。

図1 PHENIX 検出器群

装置の約1/3を日本グループが建設・運用した。2000年稼働。2016年にデータ収集を完了し、その後、データの解析が進められてきた。

写真提供:米国ブルックヘブン国立研究所

図2 PHENIX国際共同研究実験チーム

写真後部の測定器の設計・建設に理研は大きな役割を持った。

写真提供:米国ブルックヘブン国立研究所

偏極陽子ビームで陽子内部のスピンを観測

秋葉GLはこう話す。「PHENIXプロジェクトでは、2005年に金の原子核同士を衝突させてQGPが生み出されることを確認し、RHIC建設の第一の目的を果たしました。並行して、原子核を構成する陽子の性質を知るための実験を進めてきました。その最近の大きな成果が2021年10月に発表した陽子のスピン構造の観測です」

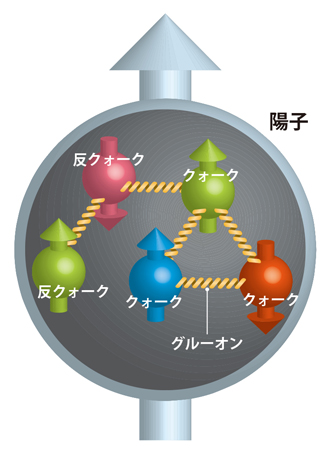

原子核は陽子と中性子でできており、陽子と中性子はクォークおよびクォーク同士を結びつけるグルーオンと呼ばれる素粒子でできている。陽子にはスピンと呼ばれるコマの回転のような自転の性質がある。この陽子のスピンは、陽子を構成しているクォークとグルーオンが生み出している(図3)。かつては、陽子のスピンはクォークのスピンの合計であると考えられていた。しかし、1980年代に陽子の中にあるクォークのスピンが実験で観測されるようになると、陽子のスピン全体の約3分の1を担っているにすぎないことが判明した。残り3分の2を何が担っているのか。それを解明するために始められたのが、理研が提案した「RHICスピン物理研究プログラム」だった。

図3 陽子のスピン

陽子のスピンの発生源は、その中にあるクォークやグルーオンのスピンと回転運動と考えられている。

「理論研究から、陽子のスピンを発生させているのはクォークのスピン、グルーオンのスピン、クォークと反クォークの回転運動、グルーオンの回転運動の四つであると考えられています(図3)。回転運動とは、自転する地球が太陽の周りをぐるぐると公転するように、自転するクォークやグルーオンが陽子のスピンの軸を中心に公転するといったイメージですね」

秋葉GLらはこのスピン発生源に関する理論が正しいか、実験での検証に取り組んだ。「陽子のスピン構造を知るには、まず、複数の陽子のスピンの向きをそろえた“偏極陽子”が必要です。偏極陽子同士を衝突させて破壊し、陽子内部から放出された素粒子の動きを観測するのです」

通常、陽子のスピンの向きはバラバラだが、特別な磁石を使うとスピンの向きをそろえることができる。RHICはこうしてつくった偏極陽子をビームとして高エネルギーで衝突させることができる世界で唯一の衝突型加速器なのだ。RHICの偏極陽子ビームは理研の提案・主導で実現した。

2002年に偏極陽子衝突実験を開始し、2016年、ついにグルーオンのスピンがわずかながら陽子のスピンを担っていることが分かった。さらにグルーオンの回転運動の観測へと実験は展開した。

予想よりも小さかったグルーオンの回転運動

「グルーオンの回転運動の大きさは、陽子同士を高エネルギーで衝突させたときに生じる“直接光子”と呼ばれる素粒子を測定することで分かります。ところが直接光子の測定は非常に難しく、1995年に一度だけ行われた先行実験では測定精度が低く、回転運動を確認できませんでした。今回は、RHICを使って発生させた直接光子を先行実験の約50倍の精度で測定することに成功しました」

2021年10月、大量の観測データからようやく導き出された解析結果は、測定精度の範囲内で0と一致した。これはどういうことなのだろうか。

「グルーオンの回転運動は、我々の高精度な測定をもってしても測定できないほど小さい、ということです。実験精度は現在提唱されている理論モデルの予想値の最大値より小さいのですが、捉えることができていません。これは、グルーオンの回転運動は、理論モデルの最大予想ほどは大きくないということを意味しています。科学、特に物理の分野ではこれまで、理論と実験が両輪となって発展してきました。理論の誤りを修正するために実験が果たす役割は大変大きく、今後も実験物理学者として、理論物理学者と二人三脚で科学の発展に貢献していきます」と秋葉GL。

現在、RHICスピン物理研究プログラムでは、sPHENIXという新たな実験に向け、測定器のアップグレードに取り組んでいる。「2023年開始予定のsPHENIX実験により、さらに高精度で直接光子を観測できれば、今度こそグルーオンの回転運動を確認できるかもしれません。一方で、その結果が0、つまりグルーオンの回転運動はなかった、という可能性もありえます。もし理論に誤りがあれば、それを明らかにすることが実験の役目です。いずれにせよ今後、理論モデルの修正が進められていくことになるでしょう」

2020年3月以前は月に1回程度、BNLへ渡航していた秋葉GLだが、コロナ禍のため2年近く現地入りできないでいる。「PHENIX実験のデータ解析とsPHENIX実験の準備を、日本国内、米国、台湾などのチームとリモートでつながることで何とか進めています。毎週数回、米国とオンライン会議をしています」と語る。それでも実験物理学者としては、現場での実験があってこそ。日米を往復する日々の再来が待ち遠しいという。

(取材・構成:山田久美/撮影:相澤正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

関連リンク

- 2021年10月15日プレスリリース「直接光子による陽子内グルーオンの運動の観測に成功」

この記事の評価を5段階でご回答ください