内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、2035年には日本における65歳以上の人口割合を示す高齢化率が32.3%になると予想されています。そんな時代において、認知症への対策は極めて注目度の高いテーマです。AI・ロボット分野を専門とする熊谷 和実 特別研究員は、ロボットとの対話を通じた認知症進行抑制や予防など、課題解決に向けた研究に取り組んでいます。

認知機能が低下しても暮らしやすい環境を

超高齢社会において、健康寿命を延伸することは社会課題の一つだ。医療・介護現場の人材不足も叫ばれる中、注目されるのがAIやロボットの活用。熊谷 特別研究員は、高齢者から生活の「困りごと」を聞き取るロボットの研究に取り組んでいる。

「研究テーマは、ロボットによる高齢者との対話です。ロボットが『困りごと』を聞き取り高齢者とコミュニケーションを取ることで、高齢者の認知機能が低下しても暮らしやすくなるようにすることが目的です。これは慶應義塾大学医学部との共同研究になります※1」

この研究における「困りごと」とは、「料理の味付けが分からなくなる」、「お金を数えられなくなる」など、日常生活を送る上で「高齢者自身が」困っていると感じていることを指す。高齢者の見守りに関しては、さまざまな先行研究が進んでいるが、対話ロボットによるアプローチにはどのような課題があるのだろうか。

- ※1 Kumagai, K., N. P. Miyake, T. Horigome, Y. Yamamoto, Y. Eguchi, M. Otake-Matsuura. 2024. “Robot voice calls asking older adults daily life difficulties for the prevention of early dementia.” Gerontechnology 23(2), 1-1

信頼関係を築く「声かけ」を設計

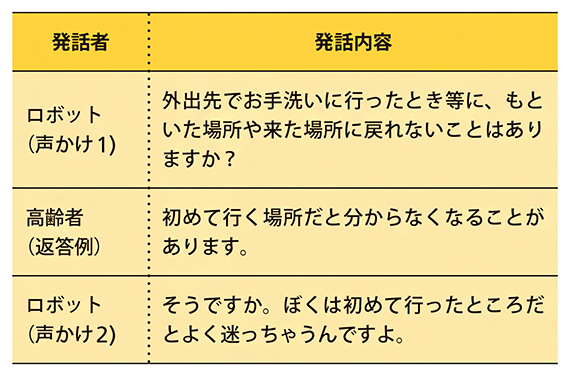

「ポイントとなるのは、高齢者とロボットの信頼関係の構築です。困りごとを打ち明けるのは、相手が人間でも信頼関係がなければ難しいですよね。そこで私はロボットが発するセリフの内容に重点を置き、困りごとの聞き取りに特化した声かけ設計を行いました」(図1)

図1 困りごと聞き取り用「声かけ」の例

高齢者の回答に対して、共感を示す発話パターンを用意しておく。

実験では、まず高齢(65歳から85歳)の健常者10名を対象に、ロボットがどのように声をかければ、困りごとを打ち明けやすくなるのかを検証した。「移動と運転」「食」「買い物」「住居」の4カテゴリーで質問を設定し、続く声かけとして、「ロボットも困っていることを示す内容」、「困りごとの解決策を示す内容」、「困りごとを明るく受け止める内容」を用意した。話し相手は、理研がオリジナルで開発した会話支援ロボットBONO(ボノ)-06(図2)が務め、音声も男声・女声・中間的声など計5種類から被験者が好きなものを選んでもらい、ロボットに対してどのように返答するか検証した。

「実験の結果、5種類の音声の中でも『高い女声』が好評でした。アンケートでは『困っていない』と答えていても、『実は困るときもあります』とロボットに打ち明けた人がいる一方で、打ち明けない人もいました。ロボットと人間の信頼関係は、まだまだできていないと考えます。しかし、ロボットとの対話中に発言量が増えた人たちの様子を見ていると、少しずつ関係性を構築しているのではと感じました」

いずれはAI技術で一人一人にカスタマイズ

熊谷 特別研究員の専門分野は、HRI(ヒューマン・ロボット・インタラクション)。学生時代は、人間の表情などを感知して行動を決定するロボットの研究に取り組んでいた。そこでは機械学習を用いて人間の表情パターンを分析し、感情を予測するモデルを構築していた。AIを用いた研究ノウハウは今回の研究でも生かされそうだ。

「今後は認知機能が低下した人を対象にした研究も行っていく予定です。対話内容の学習データが集まれば、機械学習などを用いて、高齢者一人一人の性格に合わせた『声かけ』のカスタマイズも可能になるでしょう。研究に協力していただいた高齢者施設では、BONO-06に愛着を持つ人が多いとの報告もあります。AI技術を用いて、認知症の早期対策や進行抑制に貢献できればと考えています」

図2 理研オリジナルの会話支援ロボット BONO-06(左)とBONO-05(右)

もともとはベッドサイドでの利用を想定。看護師のヒアリングから「目を見開いていると、ずっと見つめられているようで落ち着かない」との意見もあり、目を細めてほほ笑んだ表情やパステル調の色づかいなど、優しい印象になるよう工夫を重ねた。今回の実験にはBONO-06を用いた。

(取材・構成:丸茂 健一/撮影:相澤 正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)

この記事の評価を5段階でご回答ください