理研DAY:研究者と話そう!『一家に1枚 ウイルス』で学ぼう!〜ウイルスの驚きの世界〜

理研は、オンラインで研究者と直接話ができるイベント「理研DAY:研究者と話そう!」を、4月22日(土)14:00-14:50に開催します。

毎年4月の「科学技術週間」に合わせ、文部科学省は学習資料「一家に1枚」を製作しています。今年のテーマは「ウイルス」で、理化学研究所が企画しました。みなさんは「ウイルス」と聞くとどのようなイメージを思い浮かべますか?感染症を引き起こす怖い存在でしょうか。確かに、ウイルス感染症は人間社会や経済に大きな影響を与えるため、その制御は世界規模の課題です。一方、ウイルスは自然環境中のさまざまな現象に関わっており、生物の進化の原動力であったことなども明らかとなっています。今回の理研DAYでは、学習資料「一家に1枚 ウイルス」を参照しながら、①ヒト進化の原動力、②植物ウイルスの歴史、③創薬研究の3つの視点からウイルスを多角的に紹介します。参加予約は不要です。ぜひZoomに参加してください!

なお、今回の理研DAYは「科学技術週間」特別版での開催です。通常の金曜夕方30分間の開催とは異なり、土曜日14時開始でお送りします。さらに、ご希望の方には「一家に1枚 ウイルス」のポスターを送付します。ポスターのPDFは文部科学省のWEBページからダウンロードも可能です。ポスターの送付、PDFのダウンロードについては、以下をご確認ください。ご参加の際には、是非お手元にポスターをご用意の上、お楽しみください。

「一家に1枚 ウイルス」ポスター

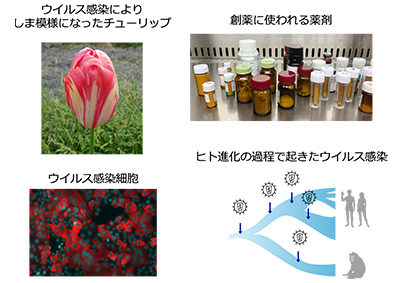

「一家に1枚 ウイルス」ポスター ウイルス感染関連の画像

ウイルス感染関連の画像| 開催日 | 2023年4月22日(土) |

|---|---|

| 時間 | 14:00-14:50 |

| 登壇者 | 小嶋 将平 基礎科学特別研究員(生命医科学研究センター ゲノム免疫生物学理研白眉研究チーム) |

| テーマ | 『一家に1枚 ウイルス』で学ぼう!〜ウイルスの驚きの世界〜 |

| 対象 | 小学生~大学生、一般 |

| ポスター送付 / ポスターPDFダウンロード |

今回の理研DAYでは、「一家に1枚」ポスターを参考資料として使用します。ご参加の際には、郵送またはダウンロードしてお手元にご用意ください。

|

| 視聴方法1 | Zoomでの参加(予約不要)

|

| 視聴方法2 | YouTubeでライブ配信予定。 視聴URL: YouTube 理研DAY: 研究者と話そう!『一家に1枚 ウイルス』で学ぼう!〜ウイルスの驚きの世界〜(終了しました) |

| アンケート | 理研DAY アンケート アンケート回答者には、登壇研究者の「推しウイルス画像」と当日使用スライドデータをプレゼントします! |

| お問い合わせ | 理化学研究所広報室 event-koho [at] riken.jp ※[at]は@に置き換えてください。 |

当日に答えられなかった質問の回答

- Q. たんぱく質分解酵素をウイルスに対して使った場合はウイルスは破壊できますか?

- A. タンパク質分解酵素を使い、ウイルスを破壊(不活化)できるかもしれませんが、一般的に用いられる手法ではありません。タンパク質分解酵素でウイルス粒子表面のタンパク質を分解すると、ウイルス粒子の細胞融合活性がなくなるように思えますが、実は一部のウイルスは、タンパク質分解酵素により活性化される場合もあります(下記PDFを参照)。

平成22年杉浦賞論文:2. プロテアーゼ依存的なコロナウイルス細胞侵入 - Q. ウイルスに感染した植物を治す薬や植物用のワクチンなどは開発されているのでしょうか

- A. 少なくとも現時点では、ウイルスに感染した植物を治療する有効な技術はありません。基本的には、感染を未然に防ぐことが、植物ウイルス病への対処法になります。一方で、植物用のワクチンは研究が進んでおり、予め病原性の低いウイルスを植物に接種しておくことで、ウイルスの感染や増殖を防ぐ技術は開発されています。「一家に1枚 ウイルス」の特設サイトにも、植物ウイルス病に対する防除の方法や、植物用ワクチンについて解説がありますので、是非ご覧ください。

「一家に1枚 ウイルス」特設サイト:ウイルス感染症と社会 / ウイルスの研究・活用 - Q. アデノウィルスはどうやって感染するのですか?

- A. アデノウイルスには51種類の血清型および52型以降の遺伝型があります。多くのアデノウイルスは、体内の潜伏期間が5~7日で、便や飛沫、直接接触により感染します。感染した場合、扁桃腺やリンパ節の中で増殖します。詳しくは、国立感染症研究所のアデノウイルスの解説ページをご覧ください。

- Q. 皆さんウイルスが大好きだというお話をされていましたが、ウイルスの研究をするうえで大変なこともあったりするのでしょうか?

-

- A.(小嶋):研究は楽しいので、実験したり、解析したりするのは大変だとは感じません。一方、ウイルスを扱うための事務的な手続きや申請書の作成は大変です。

- A.(川久保):自分が持っているウイルスに対する興味(例えば、何のためにウイルスって存在しているのとか、そもそもどのように誕生した存在なのかとか)と、社会のニーズ(例えば、治療薬の開発とか)のすり合わせが大変なのかなと思います。お金がないと研究できないので、研究予算の取り方や、ポジション獲得の方法については悩むことが多いです。

- A.(塩野谷):私は普段、病原性ウイルスを細胞に感染させる実験を行っています。ウイルスによって特性(病原性)が異なるので、適切な実験施設で、適切な装備を身につけ、常に安全にウイルスを扱うように心がけています。大変なこと、ではないのですが、ウイルスの病原性が高くなればなるほど重装備になり、その分作業がしにくくなったりもします。また、生きた細胞を相手にしているので日々細胞のお世話が必要になります。生活が大なり小なり細胞中心になるので大変と感じる人もいるかもしれませんね。

- Q. エボラウイルスとか,細長い形はあれで細胞に侵入するのでしょうか

- A. イベント中に回答済み。(補足)特集:エボラ出血熱の図2(エボラウイルスの細胞侵入モデル)が参考となります。

- Q. コロナウイルスの画像は粒々がたくさん見えて、エボラウイルスの方の画像はコロナウイルスの画像より鮮明に見えるのですがなぜでしょうか

- A. イベント中に回答済み。(補足)「一家に1枚 ウイルス」の特設サイトに、走査電子顕微鏡と透過電子顕微鏡に関して詳しくまとめていますので、是非ご覧ください。

- Q. 皆さんが、今の職業に進みたいと考えるきっかけは何ですか。保護者より

- A. イベント中に回答済み。(補足)20歳くらいの時に考えたことなのですが、充実したワークライフを送るためには、①好きなこと、②得意なこと、③社会にとって重要なこと、の3つを満たすものをすべきだ、と考えました。偶然、ウイルスの研究者という仕事が私にとって上記の3つを満たすものだったのだと思います(小嶋より)。

- Q. 培地の数が96個とありましたが、どうして半端な数の96個なんですか?ピペットの先が4つに分かれているから?100個でも良さそうな気がするのに。何か意味があるのでしょうか?

- A. イベント中に回答済み。(補足)硝子マイクロプレート 96ウェルのページなどから、96ウェルプレートの写真をご覧いただけます。