2009年9月8日

理化学研究所

米国ヘリコス社とRNAの研究手法について共同研究を本格化

―転写制御因子の制御ネットワークの解明や細胞を自在に変換する技術開発が加速ー

ポイント

- 500個の細胞の内、たった1分子だけ発現しているRNAの捕捉が可能に

- HeliscopeTMを導入し、次世代シーケンス拠点としての活動に活用

- 高度なCAGE解析データを提供し、産学官を問わず広く遺伝子解析研究を支援

独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、米国ヘリコスバイオサイエンス社※1(スティーブ・ロンバルディ社長)と2009年9月4日に、たった1つの分子から、DNAを解析することが可能なシーケンサー(高速塩基配列決定装置)「HeliscopeTM」(ヘリスコープ)※2を、わが国で初めて導入しました。今後、RNA新大陸※3の新たな探索や、RNAを含む生体分子の制御ネットワーク解析の加速など、RNA解析手法の高度化を目標とした共同研究を本格化します。

この共同研究は、理研オミックス基盤研究領域(OSC、林崎良英領域長)に、DNAシーケンサーの「HeliscopeTM」を導入し、OSCが独自に開発した、生体内で、いつ、どこで、どんなRNAが、どれだけ発現しているかをゲノムワイドに解析できるCAGE(Cap Analysis of Gene Expression)法※4の高度化に取り組むものです「HeliscopeTM」は、CAGE法に必要不可欠な極微量分析が可能という性能などを持っており、両技術の相乗効果により、より少ないサンプルで、極めてまれなRNAを定量的に調べることが可能なため、RNAを含む生体分子の制御ネットワークの研究に弾みがつくものと期待されます。

これまでもOSCは、ゲノムシーケンサー FLX(ロシュアプライドサイエンス社)、SOLiD(アプライドバイオシステムズ社)、ゲノムアナライザー(イルミナ社)といった最新の次世代シーケンサー※5を合計5台導入して、CAGE法を含むさまざまな手法による研究に活用してきました。今回、新たにHeliscopeTMを導入することは、文部科学省の「革新的タンパク質細胞解析研究イニシアティブ革新的細胞解析研究プログラム(セルイノベーション)」における次世代シーケンス拠点※6として、より高度な技術を産学官の研究機関に提供するために欠かせないものです。今後もHeliscopeTMに限らず、さまざまなシーケンサーの利用を展開し、得られる研究成果だけでなく、シーケンサーの性能評価の視点も含めて、情報を広く公開していきます。本研究のうちHeliscopeTM導入に関しては、文部科学省「革新的タンパク質細胞解析研究イニシアティブ・革新的細胞解析研究プログラム(セルイノベーション)」シーケンス拠点整備の一環として行います。

背景

理研オミックス基盤研究領域(OSC)は、2003年にCAGE法という独自のRNA解析技術を開発し、2005年には、「RNA新大陸」の発見を報告しました。OSCは、これらの研究を進めるため、2006年からいわゆる次世代シーケンサー(高速塩基配列決定装置)を導入してCAGE法に適用し、転写制御因子の制御ネットワークを解明する方法を打ち立て、細胞を自在に変換する技術開発に挑戦しています(2009年4月20日プレス発表)。

一方、米国のヘリコスバイオサイエンス社は、わずか1分子のDNAでも、増幅することなく塩基配列の決定ができるという独自の新技術tSMSTM(true Single Molecule Sequencing)を開発し、この技術を適用したDNAシーケンサー「HeliscopeTM」(図1)を、2007年末から供給開始しました。このシーケンサーは、極めて高速にDNAの配列を解読できるだけでなく、測定するDNAの量がわずか1分子でも機能を発揮するため、これまでのように、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を活用してDNAを増幅する必要がないという点に特徴があります。

研究内容

OSCは、これまで各種の次世代シーケンサーを導入して(図2)、CAGE解析を行う技術を確立してきました。しかし、これらの次世代シーケンサーは、PCR法により鋳型となるDNAを増幅してから塩基配列を決定します。このため、CAGE法に適用した場合、DNA配列により増幅度合いが異なるため、最終的な発現量の定量性に問題が残っていました。

一方HeliscopeTMは、1分子のDNAを増幅することなく、直接塩基配列を解読することができます。従って、CAGE法とHeliscopeTMの組み合わせると、RNAの発現量をより正確な定量性で調べることが可能になります。HeliscopeTMのスループット(1回の解析で得られる塩基配列の数)は、ほかのシーケンサーと比較して際立って大きく、一度に5億個から25億個のCAGEタグの塩基配列を得ることが期待できます。これは、細胞500個の中から、わずか1分子しか発現していないRNAのCAGEタグを捉えて観測するという、極めて微量な分析が可能であることを意味します。さらに、HeliscopeTMは1分子検出であるため、解析に必要なサンプルの量を大幅に減らすことができ、神経細胞など希少な細胞についてRNA発現量の解析が可能になることも大きな利点となります。

OSCとヘリコスバイオサイエンス社は、2008年から共同研究開発を開始し、CAGE法をHeliscopeTMに適用するための基本的な技術を確立し、これまでより格段に正確な定量的発現解析が可能になるということを確認してきました(図3)。今回、本格的にHeliscopeTMを導入することで、より多くのサンプルを一度に処理するための技術や、微量試料からのサンプル調製方法の開発、高収率な塩基配列出力を得るための改善を行うことで、RNA発現量をより定量的、高速かつ高感度で調べることが可能となります。その結果、RNAを含む転写制御因子の制御ネットワークの解明、細胞を自在に変換する技術開発が加速されると期待できます。

また、OSCは、文部科学省の「革新的細胞解析研究プログラム(セルイノベーション)」における次世代シーケンス拠点として機能しており、今後、同プログラムに参加している研究グループの求めに応じて、HeliscopeTMを用いた高度なCAGE解析データを提供します。さらに、産学官を問わず技術支援も広く行っており、受益者負担の原則により、このデータを広く産学官の研究機関へ提供することが可能になります。

研究体制

- 研究拠点:

-

- HeliscopeTMを活用したCAGE解析の担当

理研オミックス基盤研究領域

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 - CAGE法を適用するための試薬、機器などの調整を担当ヘリコスバイオサイエンス社(Helicos BioSciences Corporation)

One Kendall Square

Mail/Deliveries: Building 700

Reception Desk: Building 200

Cambridge, MA 02139

- HeliscopeTMを活用したCAGE解析の担当

- 責任者:

-

理研オミックス基盤研究領域 林崎良英領域長ヘリコスバイオサイエンス社 スティーブ・ロンバルディ社長兼CEO(Steve Lombardi, President and CEO)

お問い合わせ先

独立行政法人理化学研究所 オミックス基盤研究領域

領域長 林﨑 良英(はやしざき よしひで)

Tel: 045-503-9222 / Fax: 045-503-9216

横浜研究推進部 企画課

Tel: 045-503-9117 / Fax: 045-503-9113

報道担当

独立行政法人理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.

- ヘリコスバイオサイエンス社

- tSMSTM(true Single Molecule Sequencing)技術を中心とする、革新的なDNAシーケンシング技術を開発する米国企業。米国が中心となって進めている1,000ドルゲノム計画(1,000ドルで1人のゲノムを読めるようにしようという計画)の資金提供を受けて2004年に設立。

- 2.

- 「HeliscopeTM」(ヘリスコープ)

- tSMSTM(true Single Molecule Sequencing)技術の開発により、わずか1分子のDNAを鋳型として、増幅することなくシーケンシングできるという特徴を持つ。一度にシーケンスできるDNAの長さは、30塩基前後。高度に並列化されているため、一度の操作で、約4億塩基を読むことができるのも際立った特徴の1つ。

- 3.

- RNA新大陸

- タンパク質をコードしないRNA(ncRNA)など、多様な細胞内のRNAが生体内で発現し、機能していることを示す比喩的表現。それまでは、タンパク質をコードする部分のみがRNAとして発現し、遺伝子として働いていると考えられていた。しかし、理研オミックス基盤研究領域の研究により、ncRNAも大量に発現し、転写制御、翻訳阻害、RNA分解など機能していると解明したため、新たにncRNAも遺伝子であると定義されつつある。

- 4.

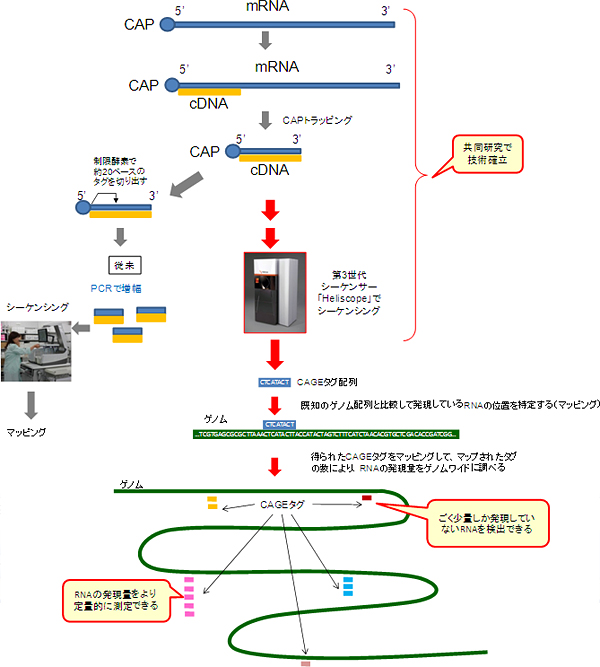

- CAGE(Cap Analysis of Gene Expression)法

- 転写物(RNA)に転写されるゲノム上の機能単位や発現制御部位を識別するキャップトラップ法(cap-trapper法)という方法を用いる。キャップトラップ法でRNAの5'末端から約20塩基のタグと呼ばれる部分を切り出し、その塩基配列を決定する、という理研オミックス基盤研究領域が開発した実験技法のこと。耐熱性逆転写酵素など、複数の技術を組み合わせている。得たタグの塩基配列を、既知のゲノムDNA配列と照らし合わせることで、タグのゲノム上の位置を確定(マッピング)し、その位置と数から、細胞内でどのRNAがどれだけ発現しているかが分かり、得たタグを1分子まで読むことができれば、ほぼ定量的に解析することができる。

- 5.

- 次世代シーケンサー

- 米国を中心に、従来のDNAシーケンサーが採用していたサンガー法とは異なる原理を採用することにより、短いDNA配列をきわめて高速に解読する技術が開発され、活用できるようになった。これらのシーケンサーは次世代シーケンサーと呼ばれ、1回でおよそ200億塩基を読み取ることが可能。

- 6.

- シーケンス拠点

- 性能や用途が多様化する、いわゆる次世代シーケンサーの効果的活用法を開発し、その技術およびノウハウなどを広くライフサイエンス研究に供することを目的とする拠点。( 2009年4月23日プレス発表:文部科学省「セルイノベーション」における「次世代シーケンス拠点」に採択)

図1 今回導入する高速塩基配列決定装置「HeliscopeTM」(ヘリスコープ)

図2 理研オミックス基盤研究領域がこれまでに導入した次世代シーケンサー

図3 CAGE法と共同研究の概要