2016年4月26日

理化学研究所

高輝度光科学研究センター

SACLAで「SXFELビームライン」が稼働

―軟X線FELと硬X線FELを同時に供給する世界初の施設に―

理化学研究所(理研)、高輝度光科学研究センター(JASRI)は、X線自由電子レーザー(XFEL:X-ray Free-Electron Laser)施設[1]SACLA[2]において、既存の軟X線ビームライン(BL1)の性能を飛躍的に向上させ、軟X線(Soft X-ray)FEL[3]を生成することに成功しました(図1)。これにともないBL1の正式名称を2016年4月より「SXFELビームライン」としました。2016年度に利用運転を開始します。

触媒機能の解明やEUVリソグラフィ[4]のための基盤研究など、軟X線レーザーが得意とする領域があり、学術や企業の研究者からも、軟X線レーザーには大きな期待が寄せられています。一方、これまでBL1で利用できる軟X線は「レーザー」ではなかったこと、また、BL1と硬X線FEL[3]を生成するBL2やBL3とでは運転条件が大きく異なるため同時稼働が不可能という問題がありました。

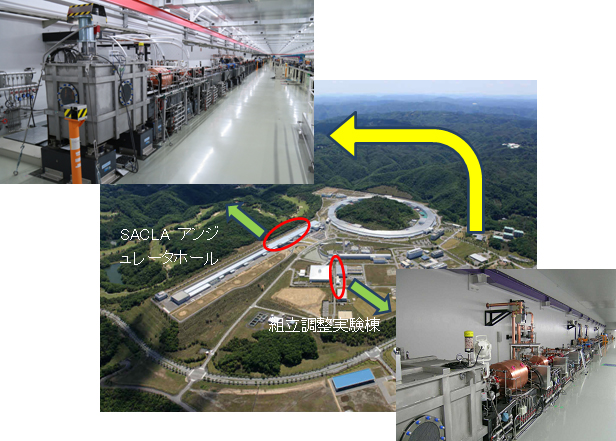

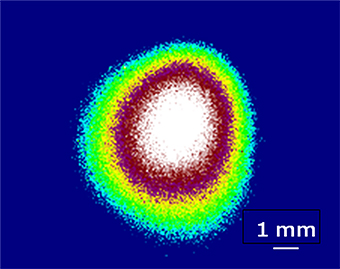

軟X線レーザーの本格利用を実現するため、理研とJASRIはBL1で軟X線FELを生成し、BL2・BL3と独立して稼働させる計画を進めました。このために、SACLAのプロトタイプ機として活用された「SCSS試験加速器[5]」を組立調整実験棟からSACLAに移設し、一部コンポーネントを増強しつつBL1のアンジュレータ(磁石列を上下に配置して、その間を通り抜ける電子から明るい光を放射させる装置)に接続しました。工事は2015年夏に完了し(図1)、約500MeVというSCSSから倍増した加速エネルギーを達成しました。2015年10月には波長30ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)付近においてレーザー発振を確認し、その後の調整運転も順調に継続してきました(図2)。

プロトタイプ機であるSCSSを再活用することで、SACLAは軟X線FELという新しい能力を手にしました。極めて明るい軟X線によって、極短時間の現象を鮮明に捉えながら、排ガスを効率よく浄化する触媒の開発や半導体デバイスの微細化の実現につながると期待できます。SACLAは、世界で唯一の軟X線FELと硬X線FELを同時に供給する施設として、さまざまな学術・産業の発展に今後も一層貢献していきます。

(詳細はX線自由電子レーザー施設 SACLAのトピックスページをご覧下さい。)

図1 組立調整実験棟からSACLAアンジュレータホールに移設されたSCSS試験加速器

図2 軟X線レーザー(波長30nm)の空間プロファイル(2015年12月8日)

補足説明

- 1.

- X線自由電子レーザー(XFEL:X-ray Free-Electron Laser )

-

近年の加速器技術の発展によって実現したX線領域のパルスレーザー。従来の半導体や気体を発振媒体とするレーザーとは異なり、真空中を高速で移動する電子ビームを媒体とするため、原理的な波長の制限はない。

- 2.

- SACLA

-

理化学研究所と高輝度光科学研究センターが共同で建設した日本で初めてのXFEL施設。科学技術基本計画における5つの国家基幹技術の1つで、2006年度から5年間の計画で建設・整備された。2011年3月に施設が完成し、SPring-8AngstromCompactfreeelectronLAserの頭文字を取ってSACLAと命名された。2011年6月に最初のX線レーザーを発振、2012年3月から共用を開始した。0.1ナノメートル以下という世界最短波長のX線レーザーを発振する能力を有する。

詳細はX線自由電子レーザー施設 SACLAのホームページ

- 3.

- 軟X線FEL、硬X線FEL

-

軟X線FELとは波長が0.3~数10nm付近の軟X線領域の自由電子レーザー、硬X線FELとは波長が0.3nm以下と軟X線より短い硬X線領域の自由電子レーザー。レーザーを用いる実験では試料のサイズや特性に応じて最適な波長のレーザーを用いる。工業的に重要な触媒等、軟X線領域での観察に適した試料も多く存在する。

- 4.

- EUVリソグラフィ

-

リソグラフィとは、感光性の物質を塗布した物質の表面をパターン状に露光することで、露光された部分と露光されていない部分からなるパターンを生成する技術。半導体素子やプリント基板などの製造に用いられる。極端紫外線と呼ばれる波長である13.5nmの光を用いてより微細なリソグラフィを行う技術をEUVリソグラフィという。EUVとはExtreme Ultravioletの略。

- 5.

- SCSS試験加速器

-

SACLAのプロトタイプ機として、SPring-8サイトに建設された小型の自由電子レーザー装置。2006年に真空紫外光のレーザー発振に成功し、加速器・光源・利用の各方面について、様々な試験研究が実施された。2013年5月に運転を休止した。SCSSは、「SPring-8CompactSASESource」の略。SASEは自己増幅自発放射(SelfAmplifiedSpontaneousEmission)を意味し、反射鏡を使わずに光を増幅してレーザー発振を得る方法を指す。

発表者

理化学研究所

放射光科学総合研究センター XFEL研究開発部門

部門長 田中 均 (たなか ひとし)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及啓発課

Tel: 0791-58-2785 / Fax: 0791-58-2786