ポイント

- 強磁場中で散乱させた超伝導状態の電子分布を走査型トンネル顕微鏡/分光で可視化

- 干渉しあう電子の「さざなみ」から超伝導現象の担い手クーパー対の個性を発見

- 多種複雑な超伝導体のクーパー対形成機構を探る新しい突破口に

要旨

独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、超伝導状態にある電子のペアが切れて生じた「はぐれ電子」を、強い磁場中で干渉させて形成する「電子のさざなみ※1」から、超伝導を引き起こす電子間引力の隠れた個性を観察する新しい手法を開発しました。理研基幹研究所(玉尾皓平所長)髙木磁性研究室の花栗哲郎専任研究員、物質機能創成研究領域電子複雑系科学研究グループの髙木英典グループディレクターらによる研究成果です。

金属や半導体、超伝導材料など、固体中で電気を運ぶ主役は電子ですが、超伝導状態の電子は、クーパー対※2と呼ばれるペアを組んでいます。このペアがどのように生成され、どのような個性を持つのかを調べることが、物質ごとの超伝導を発現する機構を解明する鍵になります。しかし、超伝導状態では、電子が量子力学的に振る舞うこと、電気抵抗がゼロになり物質の個性の多くが覆い隠されてしまうこと、などのために実験的な解明研究には困難が伴います。このため、銅酸化物超伝導体※3や、最近発見された鉄ヒ素系超伝導体※4などは、高い超伝導転移温度※5を持つため応用上極めて重要ながら、複雑な電子状態によりその発現機構が未解明のままになっています。

一般に、不純物や電磁波のような乱れ(じょう乱)が存在すると、電子は散乱されます。超伝導状態では、この電子がペアを組んでいるために、個々の電子の独立した散乱が許されず、必ずペアの相手の影響を受けます。電子は波としての性質を持っているため、散乱を受けた電子同士が干渉し、「さざなみ」を生じます。この電子のさざなみを通してペアの個性が分かれば、未解明の超伝導発現機構に迫ることができるはずです。本研究では、銅酸化物超伝導体Ca2-xNaxCuO2Cl2の電子を強い磁場中で散乱させたとき、電子のさざなみがどのように変化するかを走査型トンネル顕微鏡/分光(STM/STS)※6を用いて観察し、電子の散乱過程に隠れたクーパー対の個性を「クーパー対の形」として引き出すことに成功しました。

こうしたクーパー対の個性を探る新しい手法の開発は、銅酸化物超伝導体をはじめ、近年続々と発見されている風変わりな超伝導体、特に日本で発見され、大きな話題を集めている鉄ヒ素系超伝導体の機構解明へ向けて突破口を開いたことになります。

本研究成果は、米国の科学雑誌『Science』に掲載されるに先立ち、オンライン速報版(1月22日付け:日本時間1月23日)に掲載されます。

背景

極低温で電気抵抗が突然消失する超伝導現象は、固体が示す最も劇的な現象の1つで、現象の発見から約1世紀を経た今日でも、その研究は物質科学の大きな潮流となっています。超伝導の本質は、米国のJ. バーディーン、L. N. クーパー、J. R. シュリーファーの3人の理論物理学者によって1957年に解明され(3人の研究者の頭文字を取ってBCS理論と呼ばれている)、2つの電子がペア(クーパー対)を組むことが超伝導発現にとって重要であることが示されました。クーパー対は、粒子としての電子が2つ結合したものではなく、量子力学的な波として結晶全体に広がっている電子がペアを組んでいるものです。クーパー対を形成するためには「のり」として働く電子間引力が必要で、クーパー対は、電子間引力の性質によって決まる一種の「クーパー対の形※7」を持っています。長らく、電子間引力の起源は、結晶格子の振動にあると考えられてきました。このような格子振動に基づく機構では、超伝導状態への転移温度に上限があり、せいぜい絶対温度※8で30K~40Kであろうといわれています。実際、20年ほど前まで、最高の転移温度はNb3Ge(ニオブ三ゲルマニウム)で観測された23Kであり、クーパー対は格子振動を媒介として形成される、という考え方は広く受け入れられていました。その一方、転移温度が非常に低いために、超伝導を工学的に応用する上で大きな妨げになっていました。しかし、1986年に発見された銅酸化物超伝導体の転移温度は、最高135Kを記録しており、2008年に東京工業大学の細野秀雄教授らによって発見されて大きな話題となった鉄ヒ素系超伝導体でも、転移温度が55Kに達する物質が合成されています。このように高い転移温度を持つ物質が存在することは、格子振動以外にも電子間引力の機構が存在しうることを意味し、クーパー対の新しい引力機構が働く物質を発見することができると、転移温度はさらに上昇する可能性があることを示唆しています。

一方、銅酸化物や鉄ヒ素系超伝導体のような、風変わりな超伝導体における電子間引力の起源はいまだに明らかになっておらず、物性物理学の大きな問題となっています。引力機構は、「クーパー対の形」に代表されるさまざまな個性に反映されるはずですが、クーパー対は量子力学的に振る舞うため、直接調べることが困難です。さらに、超伝導状態では、電気抵抗ゼロに代表されるように、物質の持つ個性の多くが覆い隠されてしまいます。従って、クーパー対の個性を実験的に調べることは非常に難しく、新しい手法の開発が期待されていました。

研究手法と成果

研究グループは、クーパー対が切れて生じる「はぐれ電子」の散乱に着目しました。結晶中に不純物のような欠陥があったり、外から電磁波のような乱れ(じょう乱)を加えたりすると、電子は散乱されて量子力学的に異なる状態へ遷移します。通常の金属中の電子は、ほかの電子との相互作用が弱いので、独立に散乱されます。しかし、超伝導状態では、電子がペアを組んだほうが安定なので、たとえはぐれ電子であっても、ほかの電子の影響を必ず受けます。従って、はぐれ電子の散乱の様子には、クーパー対の個性が反映されているはずです。

はぐれ電子の波は、干渉し、電子の「さざなみ」を形成します。研究グループは、2007年に、銅酸化物超伝導体の一種であるCa2-xNaxCuO2Cl2のさざなみを、走査型トンネル顕微鏡/分光(STM/STS)を用いて直接観察したことを報告しました(2007年11月1日発表)。

観察したさざなみは、クーパー対の情報を含んでいるはずですが、実際には、結晶中で電子を散乱している欠陥の個性もさざなみに反映してしまいます。現状では、現実の試料に存在する欠陥の種類を同定することは大変困難で、電子を散乱する欠陥の個性と、クーパー対の個性の両者を分離することが不可能でした。

そこで本研究では、素性のよく分かった欠陥を導入するために、試料に強い磁場を印加することにしました。超伝導体は磁場をはじく性質がありますが、銅酸化物を含む多くの超伝導体は、強い磁場をかけるとその内部に磁場の侵入を許します。この時、磁場は、超伝導体の中に一様に侵入できず、「渦糸」と呼ばれる細長い超伝導電流の渦となって、バラバラに侵入します。この渦糸が電子を散乱する性質は、すでに理論的に分かっています。従って、強磁場を印加する前後で、さざなみがどのように変化するかを調べれば、クーパー対の個性だけを引き出すことが可能になると考えました。

さざなみに対する渦糸散乱の効果を精度よく検出するには、十分な本数の渦糸が必要で、そのためには、10T(テスラ:1Tは地磁気の約2万倍)程度の強磁場が欠かせません。このような強磁場では、通常、STM/STSで観察する視野は、磁場の影響で移動してしまいますが、研究室が開発した完全非磁性材料で構成したSTM/STSを利用することで、原子レベルで完全に同一な視野を、11Tまでの磁場中で捕捉することが可能となりました。そのため、強磁場の印加前後で同じ場所のさざなみを比較できるようになりました。

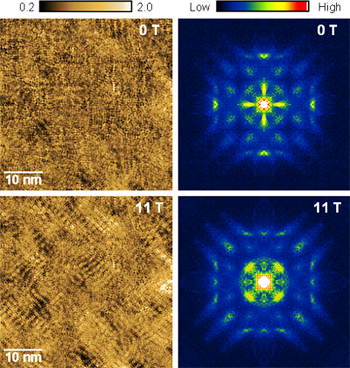

今回、1.6Kまで冷やして超伝導状態にした銅酸化物超伝導体Ca2-xNaxCuO2Cl2に強磁場を印加して、さざなみをSTM/STSによって観察しました。得られたさざなみのパターンにフーリエ変換という手法を用いると、パターンを構成している波の成分に分解することができます(図1)。すなわち、電子の量子力学的な波としての状態が分析できます。

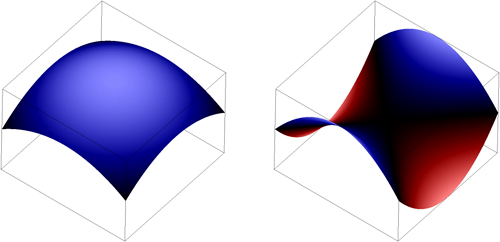

従来考えられてきた格子振動によって形成される「クーパー対の形」は、電子間引力が電子の持つ運動量(運動方向)に依存しないので、丸い形をしています。一方、銅酸化物超伝導体における「クーパー対の形」は、電子間引力が電子の運動量に強く依存するために、直交する2つの方向が異なるような「鞍」のような特別な形を持つとされています(図2)。研究グループは、このような特殊なクーパー対が切れて生じるはぐれ電子が、どのように散乱されるべきかを理論的に分析し、さざなみに含まれる電子の波の成分は量子力学的に違う2種類に分類され、渦糸による電子の散乱はこのうちの1種類を増強する、と予想しました。

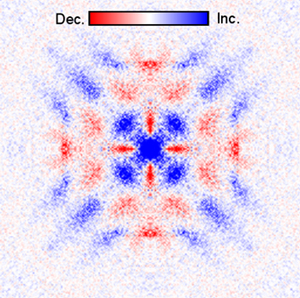

実際に強磁場を印加して試料に渦糸を導入し、さざなみがどのように変化するかを調べたところ、確かに予想した特定の波の成分だけが増強されることが分かりました。同時に、別の波の成分が抑制されることを新たに突き止めました(図3)。この結果は、銅酸化物超伝導体のクーパー対が、確かに予想された「クーパー対の形」を持っていること、また、渦糸というよく制御された電子の散乱体を導入することで、クーパー対の個性を、さざなみに反映させることが可能となったことを意味しています。

今後の期待

今回の成果により、これまで非常に困難であった超伝導体のクーパー対を解析する新しい手法を提示できました。近年、物質開発の手法が発達したことによって、新しい超伝導体が次々に発見され、さまざまな電子間引力の機構が考えられるようになってきています。格子振動以外の引力機構、特に磁性が関与する機構が有効に働くと、強い引力を実現でき、高い超伝導転移温度が実現できると期待されています。このような場合には、銅酸化物超伝導体の場合と同様、引力には強い運動量依存性が存在し、それは、「クーパー対の形」に反映されます。今回提示した手法は、このような風変わりな超伝導体の個性を実験的に分析する上で有用なツールになります。

この手法を、鉄ヒ素系超伝導体などさまざまな超伝導体に適用することで、超伝導の発現機構に関する新しい知見が得られ、新しい物質開発への指針としてフィードバックできるものと期待しています。

発表者

理化学研究所

基幹研究所 高木磁性研究室

専任研究員 花栗 哲郎(はなぐり てつお)

Tel : 048-467-5428 / Fax : 048-462-4649

基幹研究所 物質機能創成研究領域電子複雑系科学研究グループ

グループディレクター 髙木 英典(たかぎ ひでのり)

Tel : 048-467-9348 / Fax : 048-462-4649

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.電子のさざなみ

量子力学によると、電子は粒子であると同時に波としての性質を持ち、固体中の電子は、多くの場合、波となって結晶全体に広がっている。このような電子の波が散乱を受けると、波の干渉によって、散乱源の近くに定常波が形成される。定常波の腹にあたる部分では電子密度が高いのに対し、定常波の節では電子の存在確率がゼロになっている。従って、空間的に電子の存在確率が変調されることになる。電子密度分布を測定すれば、このような変調構造(準粒子干渉パターン)を観察できる。ここでは、このような電子密度分布の変調構造を「電子のさざなみ」と呼んでいる。 - 2.クーパー対

J.バーディーン、L.N.クーパー、J.R.シュリーファーの3人によって提唱された超伝導の理論であるBCS理論によると、超伝導状態では電子が2つずつ対になったほうがエネルギー的に安定になる。最初にこの対の存在を指摘したのがL.N.クーパーであったので、現在ではこの超伝導電子対のことを、クーパー対と呼んでいる。通常、電子の間には電磁気学のクーロンの法則に基づく反発力が働いているので、電子が対になるためには、何らかの「のり」が必要である。もともとのBCS理論では、「のり」として結晶格子の振動を考えていたが、近年、ほかにも「のり」の候補が考えられている。「のり」が強ければ強いほど、高い温度まで超伝導状態が保たれるが、強い「のり」は、格子振動と比べて複雑なことが多く、クーパー対に強い個性が現れることが期待される。 - 3.銅酸化物超伝導体

銅と酸素で構成される2次元的なシートを基本構造に持つ一連の超伝導体の総称。1986年にスイスのJ. G.ベドノルツとK. A.ミューラーによって発見されたLa2-xBaxCuO4が最初の銅酸化物超伝導体である。現在最も高い温度(135K)まで超伝導状態を保つHgBa2Ca2Cu3Oyもこの物質群の1つである。 - 4.鉄ヒ素系超伝導体

2008年に東京工業大学の細野秀雄教授のグループによって発見されたLaFeAsO1-xFxと、それに関連した超伝導体の総称。LaFeAsO1-xFxの超伝導転移温度は26Kであるが、Laをイオン半径の小さな希土類元素に置き換えると50K以上にまで超伝導転移温度が上昇することが、複数の中国のグループによって発見直後に相次いで報告された。この温度は、銅酸化物超伝導体に次ぐ高い超伝導転移温度であること、元素置換による物質探索のバリエーションが豊富なことなどの理由で、基礎、応用の両面から世界中で激しい研究競争が展開している。 - 5.超伝導転移温度

金属の電気抵抗が、低温で突然消失する現象「超伝導」が起こる温度。 - 6.走査型トンネル顕微鏡/分光(STM/STS)

走査型トンネル顕微鏡(STM)は、電圧を印加した鋭い金属の探針を、導電性の試料の表面に極近づけたときに、探針試料間に流れる量子力学的な電流(トンネル電流)の分布を2次元的に記録し、試料表面の凹凸や電子状態の分布を原子レベルの超高分解能で描き出すことのできる装置。1981年にスイスのG. ビーニッヒとH. ローラーによって発明された。探針に印加する電圧を変化させることによって、特定のエネルギーを持つ電子状態を選択的に取り出して、その分布を調べることもできる。このような測定法を走査型トンネル分光(STS)と呼んでいる。 - 7.クーパー対の形

回転や平行運動、時間を逆回しするなど、何らかの変換に対して、ある性質が不変に保たれることを「対称性」を持つ、という。異なる種類の電子間引力によって生成されるクーパー対は、異なる対称性を持っている。ここではクーパー対の対称性のことを「クーパー対の形」と呼ぶ。 - 8.絶対温度

温度は、熱による分子や原子の振動の激しさの指標なので、下限が存在する。この温度の下限のことを絶対零度と呼び、水の凝固点を温度の基準にした摂氏温度で表すと-273.15℃である。絶対零度を温度の基準にし、温度の目盛りは摂氏温度と共通にした温度を絶対温度と呼び、単位はK(ケルビン)で表す。摂氏0℃は絶対温度で273.15Kと表される。

図1 Ca2-xNaxCuO2Cl2の準粒子干渉パターンとその磁場依存性

STM/STSによって観察した電子状態分布像(左図)に現れているさざなみ(準粒子干渉パターン)は、さまざまな量子力学的な電子の波の成分から構成されている。フーリエ変換という数学的手法を適用すると、これらの波の成分を分離することができる(右図)。それぞれのスポットは異なる波の成分を示しており、色が明るいほど、その成分が強いことを意味している。上段に示した磁場を印加していないときのデータと、下段に示した11T(テスラ)の磁場中のデータを比較すると、波の強度が渦糸の導入によって大きく影響を受けていることが分かる。

図2 「クーパー対の形」の模式図

従来の超伝導体で有効だった格子振動に媒介される電子間の引力は、どの方向に運動する電子に対しても同じように働き、その結果、クーパー対は等方的な丸い形になるが(左図)、電子間引力の働き方が電子の運動方向によって異なる場合は、その方向依存性を反映した形になる。右図は銅酸化物超伝導体のクーパー対の形を模式的に示したもの。

図3 渦糸によって引き起こされた準粒子干渉パターンの強度変化

図1の磁場がない時のフーリエ像を磁場中のフーリエ像から差し引き、磁場による影響だけを抽出した。スポットが2種類に分類されることが分かる。青いスポットは渦糸の導入によって強度が増大したことを示し、赤いスポットは逆に強度が抑制されたことを意味する。渦糸の導入によって、このようにスポットが2種類に分かれることは、銅酸化物超伝導体で広く信じられているクーパー対の形から期待される振る舞いと完全に一致しており、渦糸の導入による準粒子干渉パターンの変化の解析が、クーパー対の形を研究する有力な手法であることを示している。青いスポットの増強は理論的に予測されていたが、赤いスポットの磁場中での抑制は、今回の実験で初めて見つかった現象である。