2009年9月1日

独立行政法人 理化学研究所

体内時計をつかさどる「時間の定規」を発見

-体内時計の周期を決定し、温度で変化しない酵素反応が存在-

ポイント

- 温度に依存する酵素反応の常識を覆し、温度非依存の新しい反応を見いだす

- 酵素反応を薬剤で操り、1日24時間リズムを48時間に延長することも可能に

- 睡眠障害など、概日リズム障害による疾患の治療薬開発に寄与

要旨

独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、概日時計※1の周期決定や周期の温度補償性※2の鍵となる重要なリン酸化反応を明らかにし、ほ乳類の概日時計を制御する薬剤開発の有力な標的となりうる候補分子の同定に成功しました。これは、発生・再生科学総合研究センター(竹市雅俊センター長)システムバイオロジー研究チーム(上田泰己チームリーダー)を中心とした研究グループ※3の成果です。概日時計の温度補償性の解析は、現象の発見以後50年以上にわたり未解明のまま残されてきた難問で、今回の成果はほ乳類概日時計の動作原理に深い理解をもたらすことが期待されます。

研究グループは、ほ乳類の概日時計の周期を制御する分子や反応の同定を目的に化合物スクリーニング行い、周期への影響が最も大きかった10種の化合物について、その標的分子を同定したところ、意外にも1つを除く9種の化合物がリン酸化酵素の1種である「Casein Kinase Iε/δ(CKIε/δ)」を標的とすることが判明しました。化合物でCKIε/δを阻害すると、通常約24時間である周期を倍の48時間以上に延長させることができ、CKIε/δによるリン酸化反応が周期決定に重要な役割を担っていることを明らかにしました。さらに、この反応の温度依存性を調べたところ、温度を10℃変化させても反応速度がほとんど変わらないことが分かり、この酵素反応で制御されるタンパク質分解も、温度に対して非依存であることが判明しました。これらの成果は、これまで概日時計ネットワークを構成する多数の反応の総和で制御されていると考えられていた周期決定や温度補償性が、少数の構成分子からなる、比較的単純な反応の特性により規定されている可能性を示すものとなりました。従来のほ乳類概日時計の分子モデルの修正を促す画期的な成果であると同時に、概日時計関連疾患の治療薬開発に寄与する重要な知見を得ることができました。

本研究成果は、米国科学アカデミー紀要『Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America: PNAS』オンライン版に8月31日の週に掲載されます。

背景

地球上の生命がほぼ普遍的に備える概日時計は、光や温度など1日周期で変動する外部環境に生命が積極的に適応するため獲得した生理機構で、多くの遺伝子発現や生理活動に概日リズムを認めることができます。ヒトでは、睡眠・覚醒、血圧・体温調節、ホルモン分泌などが概日時計により制御されており、睡眠障害や季節性うつ病に概日時計が深く関与していることが知られています。また、薬物代謝に概日リズムがあることから、副作用を抑えるために時間を決めて投薬することも行われています。このように概日時計は私たちの生活と密接に関係していることが分かっています。

また、概日時計は、生命科学研究の一領域として発展しつつあるシステムバイオロジーのモデルシステムとして、長年理論・実験の両面から研究が進められてきました。その結果、ヒトを含む多くの生物で時計遺伝子が同定され、そのネットワーク構造と動的挙動が明らかにされてきました。これらの研究成果により、概日時計の仕組みについては一定の理解が得られたと考えられているものの、約24時間という概日リズムの周期がどのように決まるのか、周期が温度変化に影響されず生理条件範囲内で一定である(温度補償性)などの概日時計の基本的性質が、どのようなメカニズムに依存しているのかについては依然未解明なままでした。特に概日時計の温度補償性は、現象の発見から50年以上経過しているにもかかわらず、理論・実験のいずれからも説得力のあるモデルは提唱されていませんでした。

研究グループは化合物ライブラリー※4を用いたスクリーニングを行い、概日時計を制御する化合物の探索と、それら化合物の標的分子の同定を行い、概日時計の制御機構の詳細な解析を試みました。

研究手法と成果

(1)化合物スクリーニングによる概日時計制御分子の同定

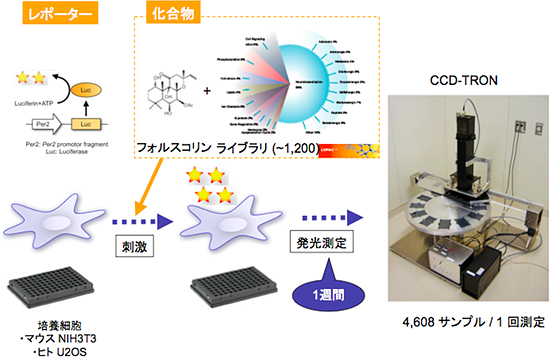

研究グループは、冷却CCD(Charge Coupled Device:個体撮像管の1種)カメラを組み込んだ概日リズムのハイスループット測定装置を開発し、LUCレポーター系※5を導入したほ乳類培養細胞(NIH3T3細胞※6およびU2OS細胞※6)を用いて、大規模スクリーニングを可能とする測定系を構築しました(図1)。この測定系を用い、1,260種類の薬理活性が判明している化合物のスクリーニングを実施し、培養細胞の概日リズム周期を指標として、概日時計を制御する28種の化合物の抽出に成功しました。周期延長効果の特に強い10種の化合物の薬理学的な標的分子を見ると、概日時計との関係が報告されていないものがほとんどでした。実際にそれら標的分子の発現抑制実験を試みたところ、周期に強い影響は見られませんでした。しかし研究グループは、阻害剤に関する過去の報告や、阻害剤の化学構造から、10種の化合物の標的分子がほ乳類の概日時計に関与する酵素「Casein Kinase Iε/δ(CKIε/δ)」であると考えました。

(2)in celluloおよびin vitro※7における10種の化合物のCKIε/δ阻害効果

周期延長効果が最も強い10種の化合物について、in vitroでのCKIε/δのリン酸化反応への阻害効果を調べたところ、1種の化合物を除く9種の化合物に、CKIε/δの特異的な阻害剤として知られるIC261を上回る強い阻害効果があることを確認しました(図2)。この結果は、CKIε/δが9種の化合物の標的分子であるとする研究グループの考えを支持するものでした。CKIε/δはほ乳類概日時計で中心的な役割を担うPERIODタンパク質をリン酸化し、その分解を制御することが知られています。研究グループは、培養細胞中のPERIODタンパク質の1つ「PER2」の安定性が化合物の濃度依存的に制御されることや、この化合物によるPER2タンパク質の安定化効果と周期の延長効果に正の相関があることを確認しました(図3)。これらの結果は、強い周期延長効果を示す9種の化合物がCKIε/δ酵素活性を抑制することを強く支持するもので、CKIε/δのリン酸化反応が周期決定において中心的な役割を担っていることを証明する結果となりました。さらに研究グループは、CKIε/δリン酸化反応を阻害することで周期を通常の倍の48時間以上に延長させることに成功しました(図4)。これにより、CKIε/δが概日リズム障害の治療薬の創薬ターゲットとして非常に有力であることを示すことができました。

(3)CKIε/δリン酸化反応の温度非依存性

研究グループは、CKIε/δリン酸化反応の活性が、ほ乳類概日時計の周期と高い相関関係を示すことを明らかにしました。仮にこの反応の活性が温度に依存して大きく変化してしまうとすれば、周期も温度変化によって大きく変わってしまうことになります。しかし、精製したCKIε/δの酵素活性の反応速度は、驚くべきことに温度を変えてもほとんど変化しませんでした(図5)。また、CKIε/δリン酸化反応に依存したPER2タンパク質の分解速度も、同様に温度に依存していませんでした(図6)。

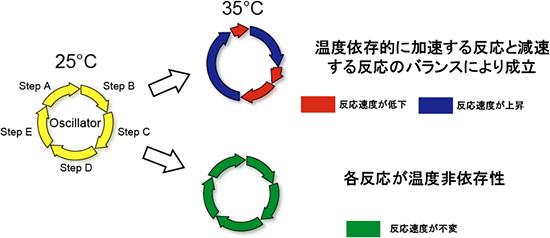

これらの結果は、CKIε/δリン酸化反応が、周期だけでなく概日時計の温度補償性を規定する反応であることを示唆します。従来は、概日時計のネットワークを構成する多数の反応間のバランスによって、周期や温度補償性といった概日時計全体の性質が決められていると考えられていましたが、今回の結果は、このモデルを発展・修正する結果となり、今後の概日時計温度補償性についての研究を方向付ける重要な成果といえます(図7)。

さらに研究グループは、この反応の温度非依存性が基質に依存していることも明らかにしました。また、この温度非依存性はCKIε/δの反応速度を制御する自己リン酸化反応にも影響されることも示しました。これらの結果は、概日時計内でのCKIε/δの反応制御を示唆する興味深い現象です。

今後の期待

今回の成果は、CKIε/δリン酸化反応の制御による、生体内の時刻情報の制御を可能にするものです。現代社会においては、時差ボケやシフトワーカー、加齢に伴う睡眠障害など、概日時計の変調に起因する多くの疾患が報告されており、これらの疾患原因を制御することを可能にする薬の開発につながることが期待されます。また、ステロイドホルモンの代謝産物である17-OHP※8も概日時計制御化合物として同定されており、概日時計制御を目的とした創薬を促進することが注目されます。また、CKIε/δリン酸化反応の温度非依存性は、従来の酵素反応の常識とは大きく異なる性質であり、CKIε/δ反応機構の解明を通じて、概日時計のみならず、分子改変を通じた生命システム制御手法の開発が期待できます。

発表者

理化学研究所

システムバイオロジー研究チーム

チームリーダー 上田 泰己(うえだ ひろき)

Tel: 078-306-3191(秘書)/ 078-306-3190(直通)

Fax: 078-306-3194

お問い合わせ先

発生・再生科学総合研究センター広報国際化室 中込 咲綾(なかごみ さや)

Tel: 078-306-3310 / Fax: 078-306-3090

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.概日時計

シアノバクテリアからヒトに至る多くの生物種では、その生理活性や遺伝子発現は日周リズムを示す。この日周リズムは、時刻の手がかりとなる外部環境(明暗、温度など)を一定にしても継続する。これは、体内に約24時間周期を発振する内在性の概日時計(circadian clock)が存在することによる。ほ乳類の場合、概日時計の中枢は脳視床下部視交叉上核に存在する。 - 2.温度補償性

多くの生化学反応は温度により反応速度が大きく変わる。酵素反応の場合、環境温度を10℃上昇させれば反応速度はおおよそ2倍以上速くなる。ところが、概日時計の周期は、外部温度がおおよそ27~37℃くらいの範囲で変化しても、最大20%くらいしか変化しない。この現象を温度補償性と呼び、その分子機構は概日時計研究において最大の謎の1つとなっている。 - 3.研究グループ

理研発生・再生科学総合研究センターのシステムバイオロジー研究チームの上田泰己チームリーダー、中嶋正人研究員、鵜飼英樹研究員らと、基幹研究所の礒島康史元研究員らを中心とする研究グループ。 - 4.化合物ライブラリー

研究グループはシグマ・アルドリッチ社のLOPAC1280ライブラリーを使用した。1,280種の化合物のうち20種類は厚労省薬事法で輸入できないため、購入時にリストから外し、実際には1,260種類の化合物についてスクリーニングを行った。 - 5.LUCレポーター系

培養細胞に、概日時計で発現が制御される遺伝子のプロモーター(本研究では Per2遺伝子)の下流にルシフェラーゼ(Luciferase)遺伝子をつないだベクターを導入すると、その細胞でのルシフェラーゼタンパク質の発現を見ることで概日リズムを観察できるようになる。培地に基質であるルシフェリンを入れて培養すると、ルシフェラーゼの発現量に比例して細胞が発光する。そのため、培養細胞の概日リズムを細胞からの発光量の時間変動として非侵襲的に測定することができる。 - 6.NIH3T3細胞、U2OS細胞

どちらも概日リズムを示すことが判明している株化培養細胞。NIH3T3細胞は、マウス胎児から、U2OS細胞はヒト骨芽腫から樹立された細胞株で、両者とも種々の研究に広く使われている。 - 7.in celluloおよび in vitro

in vitroとは、試験管内などの人工的に構成された条件下、すなわち、各種の実験条件が人為的にコントロールされた環境であることを意味する。対立する概念は各種の条件が人為的にコントロールされていない条件という意味の in vivoである。生体から抽出された細胞を試験管内で用いる場合、分子を対象とした分子生物学・生化学実験との区別を明確にするために in celluloと表現される。 - 8.17-OHP

17α-hydroxyprogesterone。黄体ホルモンであるプロゲステロンの代謝産物であり、同時にプロゲステロン受容体のアゴニスト(作動薬)でもある。17-OHPの誘導体である17α-hydroxyprogesterone caproateやmedroxyprogesteroneは、黄体ホルモンの補充療法に使われる薬として使用されている。

図1 概日時計周期に影響を与える化合物のスクリーニング

高感度な冷却CCDカメラを用いたスクリーニング装置(CCD-TRON; 右写真)を開発し、ハイスループットの化合物スクリーニングを可能にした。培養細胞にはあらかじめLUCレポーター系を組み込んでおき、培地に化合物および時計同調作用のあるフォルスコリンを添加し、その後の発光変動を計測した。

図2 周期延長化合物によるCKI酵素活性の抑制

化合物スクリーニングの結果、最も周期延長効果の強かった10種の化合物のCKI活性に対する影響を調べた。10種のうち9種の化合物(青線で囲んでいる範囲)はCKIの特異的阻害剤であるIC261(左から2番目)と同じくらい強い阻害効果を示した。

図3 概日リズム周期とPER2タンパク質半減期の相関

CKIε/δの強力な阻害剤として作用することが判明したSP600125を、いろいろな最終濃度になるようNIH3T3細胞の培地に添加し、細胞の概日リズム周期長とPER2タンパク質の半減期の相関をグラフにした。SP600125の濃度が上がるに従い、CKI活性依存的に分解されるPER2の半減期が延長していく。同時に概日リズムの周期長も延長していき、両者に正の相関を認めた。

図4 化合物により培養細胞の概日リズム周期を倍に延長

CKIε/δの強力な阻害剤として作用することが判明したTG003およびSP600125を、培養U2OS細胞の培地に高濃度で添加し、周期に与える影響を調べた。この実験で、周期の元の値を24時間とした時に、48時間近くまで周期を延長させることに成功した。

図5 CKIリン酸化反応の温度非依存性

CKIε/δのN末端側活性ドメインによるPER2由来ペプチド基質のリン酸化反応に、温度がどのように影響するかを調べた。反応温度を25℃(青)から35℃(赤)に上昇させても、反応速度はほとんど変わらなかった。

図6 PER2タンパク質の温度非依存性

時計遺伝子Per2に、レポーターであるLuc遺伝子をノックインしたマウスから樹立したマウス胎児線維芽細胞(MEF)で、培養温度を変化させた時の概日リズム周期とPER2タンパク質の分解速度を調べた。PER2タンパク質の分解速度は、反応温度を27℃から37℃に上昇させてもほとんど変わらなかった(左図、中央図)。また、概日リズムの周期長もほとんど変化しなかった(右図)。

図7 温度補償性についての2つの有力仮説

温度補償性の分子メカニズムとして最も有力な仮説はバランスモデル(上段)で、温度依存性を持つ複数の反応が概日時計を構成しているとする。反応の中に温度が上昇すると反応が加速するものと減速するものの両方が存在し、それらのバランスがとれている場合に全体として温度補償性が成立するという考え方をとる。 一方、タンパク質リン酸化反応のような生化学の反応自体が温度非依存性を持っていると考える仮説もあり(下段)、今回の結果は、ほ乳類ではこの仮説を強く支持する初めての報告となった。