ポイント

- 常温有機強誘電体がもつ本来の材料特性を最大限活かす手法を実証

- 電気分極反転過程を可視化し分極反転を阻害する要因を発見

- 熱処理で阻害要因を除去すると反転可能な電気分極が5倍以上増大

要旨

理化学研究所(理研、野依良治理事長)は、常温有機強誘電体において、加える電圧の極性の向きに応じて電荷の偏りが反転する「電気分極の反転」を阻害している要因を発見しました。これを除去することで、反転可能な電気分極量[1]を5倍以上向上させ、本来の材料特性を引き出すことに成功しました。これは、理研創発物性科学研究センター(十倉好紀センター長)動的創発物性研究ユニットの賀川史敬ユニットリーダー、強相関物性研究グループの十倉好紀グループディレクターらの共同研究グループによる成果です。

強誘電体[2]は、電荷の偏り(電気分極)を持ち、かつ外部電圧の向きに応じて電気分極の向きを反転できる絶縁体です。電気エネルギーと機械エネルギーを変換するための圧電素子[3]や電気分極の安定性を利用した強誘電体メモリ(FeRAM)など新たな用途開発が続いています。強誘電体のなかでも、有機強誘電体は有毒な鉛や希少金属を含まない有機物質で環境への負荷が少ないため、有望な材料として注目を集めています。しかし、常温有機強誘電体は、電圧による電気分極反転が不完全なことが多く、電子デバイスの性能劣化や動作不良につながるという問題点を抱えています。

共同研究グループは、新しく開発した常温有機強誘電体「6,6’-ジメチル-2,2’-ビピリジニウムクロラニル酸塩」を用い、電圧印加時の電気分極の反転過程をピエゾ応答力顕微鏡[4]で可視化することに成功しました。これにより、不完全な電気分極反転を引き起こす要因が、特定の向きを持った強誘電ドメイン壁[5]にあることを発見しました。さらに、このような強誘電ドメイン壁を熱処理によって取り除くことで、反転可能な電気分極量を5倍以上増大させることに成功しました。これにより、常温有機強誘電体が本来持っている材料特性を最大限引き出すための手法が実証されました。

本研究成果は、米国の科学雑誌『Nano Letters』に掲載されるに先立ち、オンライン版(12月12日付け:日本時間12月12日)に掲載されます。

背景

強誘電体は、物質内部でプラスとマイナスの電荷に偏り(電気分極)を持ち、外部から電圧を加えると、電場の向きに応じて電気分極の向きが反転するという性質を持っています。電気分極の上向きと下向きは、それぞれ情報の0、1に対応させることができるため、電圧印加による電気分極反転は、強誘電体メモリ(FeRAM)のスイッチングの基本動作原理として用いられています。

強誘電体のなかでも、有機強誘電体は有毒な鉛や希少金属を含まず、常温付近で電気分極反転が可能な物質が存在することから、環境負荷の少ない有望な材料として注目を集めています。しかし、常温有機強誘電体は、電圧を印加した時に、電気分極の反転が不完全なことが多くあります。不完全な電気分極反転は、強誘電体デバイスの性能劣化や動作不良の一因になるため、その要因の解明が求められていました。ところが、これまでの強誘電体の一般的な理解では、多くの場合、不完全な電気分極反転は試料の純度や結晶性の問題であるとされていました。

また、常温で動作できる有機強誘電体が近年続々と誕生する中で、試料の純度を原因としない不完全な電気分極の反転が数多くあることが分かり、阻害要因をミクロレベルで解明することが望まれていました。

研究手法と成果

共同研究グループは、常温有機強誘電体「6,6’-ジメチル-2,2’-ビピリジニウムクロラニル酸塩」を開発し、この物質を通じて電気分極反転の阻害要因の解明を目指しました。

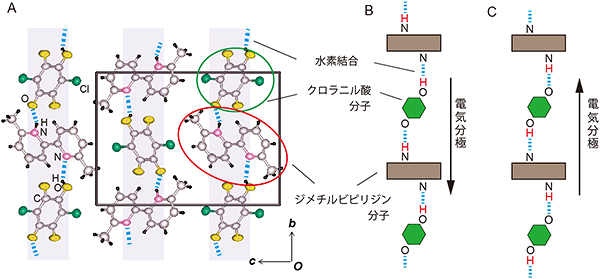

6,6’-ジメチル-2,2’-ビピリジニウムクロラニル酸塩は、ジメチルビピリジン分子とクロラニル酸分子が水素結合によって直鎖状に配列している物質です(図1A)。水素結合中のプロトン(H+)が下側の分子に結合している場合は、結晶全体で正の電荷が下側に偏っているため、下向きの電気分極を持ちます(図1B)。プロトンが上側の分子に結合している場合は、上向きの電気分極を持ちます(図1C)。実際に常温で育成した単結晶試料では、1平方センチメートルあたり約1.3マイクロクーロン(1.3mC/cm2)の電気分極量が電圧の印加によって反転可能であることが分かりました。一方、この物質が示しうる電気分極反転を計算シミュレーションで評価すると、その値は10 mC/cm2と、非常に大きな予測値が得られました。予測値との大きな差は、実験で観測された電気分極反転が非常に不完全であり、改善の余地が大きく残されていることを示唆していました。

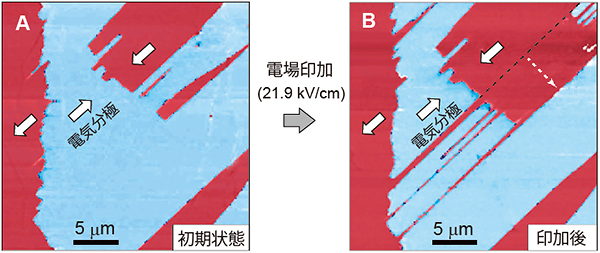

共同研究グループは、電気分極反転を妨げている要因を解明するため、ピエゾ応答力顕微鏡を用いて電圧印加時の分極反転過程の可視化を行いました。電圧印加前の強誘電ドメインの分布の様子を観測したものが図2Aです。互いに反対向きの電気分極を持つドメイン(領域)が実空間で混在していることが分ります(図2A中、赤領域と青領域)。この初期状態に対して、試料全体に電圧を印加すると、一見期待通りに一方のドメインが拡大する振る舞いが観測されました(図2B:図中赤領域)。ところが、より注意深く像を解析すると、異なる強誘電のドメインを隔てている境界線(強誘電ドメイン壁)のうち、動いているのは、電気分極と平行な向きを持つものであり、それ以外のドメイン壁は電圧印加によってほとんど動いていないことが分かりました。また、同様の傾向は他の試料においても確認されました。これらの観測結果から、電気分極と平行でない向きの強誘電ドメイン壁(対向分極ドメイン壁)が、電気分極反転を阻害している要因であると予想されました。対向分極ドメイン壁は比較的高い生成エネルギーを持つため、熱処理を行うことで、その数が低減すると理論的に予想できました。そこで共同研究グループは、この仮説を検証するために、熱処理によって対向分極ドメイン壁を取り除くことを試みました。

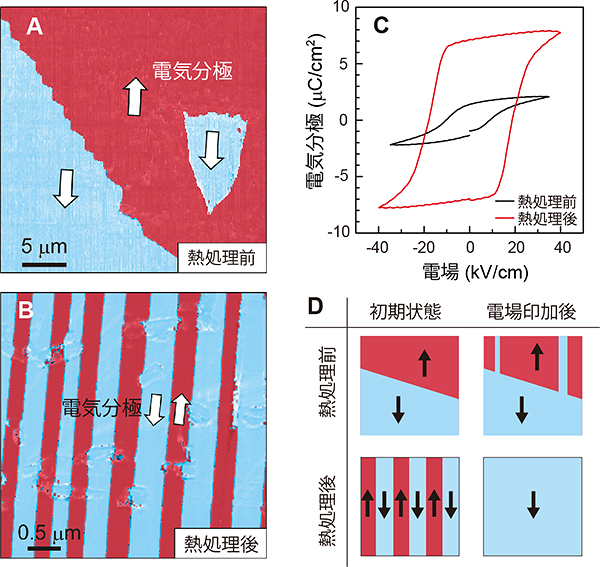

熱処理(最高到達温度117℃)適用前後における強誘電ドメインの分布を、ピエゾ応答力顕微鏡を用いて観測した結果が図3A、Bです。熱処理前に見られた対向分極ドメイン壁が熱処理後では見られず、電気分極と平行な向きを持つ強誘電ドメイン壁だけで成り立っていることが分かりました。この状態に対して電気分極反転測定を行うと、熱処理前では約1.3 mC/cm2の電気分極量しか反転を示さなかったのに対し、熱処理後では約7 mC/cm2と、5倍以上その値が増大していることが分かりました(図3C)。これらの実験から、対向分極ドメイン壁が常温有機強誘電体における電気分極反転を妨げる主要な要因であることが実証されました(図3D)。また、一度熱処理した試料は、107℃の高温まで強誘電体としての性質を失わないことも分かりました。

今後の期待

本研究によって、常温有機強誘電体における電気分極反転を妨げている要因が、特定の向きを持った強誘電ドメイン壁(対向分極ドメイン壁)であることが分かりました。この成果は、今後、有機強誘電体材料や、それを用いたデバイス創出を推進する上で、重要な知見になると期待できます。また、これまでに発表されている常温有機強誘電体に対しても、動作不良個所の評価を併用して加熱などの処理工程を最適化すれば、材料が持つ本来のポテンシャルを最大限引き出せる可能性が示されました。

本研究の一部は、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)研究領域の「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」(研究総括:玉尾皓平理研グローバル研究クラスタ長)の研究課題「有機材料を用いた次世代強誘電物質科学の創成」、および日本学術振興会の最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の一環として実施されました。

原論文情報

- F. Kagawa, S. Horiuchi, N. Minami, S. Ishibashi, K. Kobayashi, R. Kumai, Y. Murakami, and Y. Tokura.“Polarization switching ability dependent on multidomain topology in an uniaxial organic ferroelectric”.Nano Letters, 2013, dx.doi.org/10.1021/nl403828u

発表者

理化学研究所

創発物性科学研究センター 統合物性科学研究プログラム 動的創発物性研究ユニット

ユニットリーダー 賀川 史敬 (かがわ ふみたか)

お問い合わせ先

創発物性科学研究推進室 広報担当

Tel: 048-467-9258 / Fax: 048-467-8048

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

「最先端研究開発支援プログラム」に関する問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会 研究事業部

最先端研究助成課 最先端助成係

Tel: 03-3263-1698

first [at] jsps.go.jp ([at]は@に置き換えてください。)

研究課題「強相関量子科学」支援全般に関わるお問い合わせ先

独立行政法人理化学研究所

創発物性科学研究センター 強相関量子科学研究支援チーム

チームリーダー 平林 泉 (ひらばやし いずみ)

Tel: 048-462-4660

補足説明

- 1.電気分極量

通常の物質は、物質中に等しい大きさの正電荷と負電荷の両方を持つが、それぞれの重心位置は両者で一致しているため、物質全体としては電荷の偏りを持たない。しかし、強誘電体[2]においては、それらの重心位置が一致しておらず、物質中で電荷の偏りを持つ。これを電気分極と呼ぶ。偏りの大きさを表すのが電気分極量であり、近似的には、電荷の大きさと、重心位置のずれの大きさの2つの要因の積で表される量である。 - 2.強誘電体

通常の物質は外部電圧が印加されると電気分極が誘起されるが、電圧が印加されていない状態でも電気分極を持ち、外部電圧の極性の向きに応じて電気分極の向きを可逆的に反転できる物質を強誘電体と呼ぶ。 - 3.圧電素子

物質に圧力を加えると圧力に比例した電気分極(表面電荷)の増大や減少が起こる性質(正圧電効果)と、逆に、電場を印加することで電場に比例したひずみが生じる性質(逆圧電効果)の両方を指して、広く圧電性と呼ぶ。電気エネルギーと機械エネルギーを相互に転換する機能として幅広く応用されている。強誘電体には、分極の増減の際に結晶格子の変形を伴うため圧電性に優れた物質(圧電体)が多い。圧電体は、スピーカー等に圧電素子として幅広く用いられている。 - 4.ピエゾ応答力顕微鏡

圧電応答顕微鏡とも呼ばれる。強誘電体が圧電性を示すことを利用して電気分極の向きを可視化する手法。測定の際には、先端の非常に鋭いカンチレバーを通じて試料に電場を印加し、その際に圧電効果によって生じた局所的な試料のひずみをカンチレバーで同時に検知する。このひずみの方向は分極の方向と密接に関連しているため、カンチレバー真下の局所的な分極の向きを可視化することができる。 - 5.強誘電ドメイン、強誘電ドメイン壁

強誘電体において、電気分極方向がそろっている領域を強誘電ドメインと呼び、異なるドメインを隔てているその境界面を強誘電ドメイン壁と呼ぶ。特別な処理を施していない強誘電体は、通常、異なる電気分極の向きをもったドメインが少なくとも2種類以上、単結晶中においても混在している。電圧を印加すると、その電場の向きを向いている電気分極を持ったドメインが成長し、一方で、他のドメインは小さくなる。この過程の最中では、境界面であるドメイン壁が動いており、その結果としてドメインの拡大/縮小が起こる。

図1 新しく開発した常温有機強誘電体の結晶構造と電気分極メカニズム

- A.「6,6’-ジメチル-2,2’-ビピリジニウムクロラニル酸塩」の結晶構造。ジメチルビピリジン分子とクロラニル酸分子が水素結合によって直鎖状に配列している。

- B.水素結合中のプロトン(H+)が下側の分子に結合している場合。結晶全体で正の電荷が下側に偏っているため、下向きの電気分極を持つ。

- C.水素結合中のプロトン(H+)が上側の分子に結合している場合。結晶全体で正の電荷が上側に偏っているため、上向きの電気分極を持つ。

図2 電場印加前後における電気分極ドメイン分布

ピエゾ応答力顕微鏡で観測した電気分極ドメイン分布。

- A.電場印加前の初期状態。互いに反対向きの電気分極を持つドメイン(赤領域と青領域)が混在していることが分かる。

- B.電場印加後。ドメインを隔てている境界線(強誘電ドメイン壁)のうち、動いているのは、電気分極と平行な向きを持つものであり、それ以外のドメイン壁は電圧印加によってほとんど動いていないことが分かった。

図3 熱処理前後における電気分極反転、電気分極ドメイン分布の関係

- A.ピエゾ応答力顕微鏡で観測した熱処理前の電気分極ドメイン分布(図2Aとは異なる試料を用いている)。

- B.熱処理後の電気分極ドメイン分布。

- C.熱処理前後における電気分極反転測定結果の比較。

- D.熱処理前後の試料それぞれにおける電気分極反転の模式図。