要旨

理化学研究所(理研)生命システム研究センター集積バイオデバイス研究ユニットの田中陽ユニットリーダーらの共同研究グループ※は、シビレエイ[1]の電気器官を利用した新原理の発電機を開発しました。

火力や原子力といった既存の発電方法に代わる、クリーンで安全な発電方法の開発が急がれています。そこで近年、生物機能に着目し、グルコース燃料電池[2]や微生物燃料電池[3]などのバイオ燃料電池が開発されていますが、従来の発電法に比べて出力性能が劣っています。

一方、シビレエイに代表される強電気魚は、体内の電気器官で変換効率が100%に近い効率的な発電を行っています。これは、ATP(アデノシン三リン酸)をイオン輸送エネルギーに変換する膜タンパク質が高度に配列・集積化された電気器官とその制御系である神経系を強電気魚が有しているためです。共同研究グループは、これを人工的に再現・制御できれば、画期的な発電方法となりうると考え、実験を行いました。

共同研究グループは、はじめに、シビレエイ生体の物理的刺激による電気応答を確認しました。すると、10ミリ秒以下のパルス電流(ピーク電圧19V、電流8A)が測定されました。また、このパルス電流を利用して、LEDの点灯や蓄電ができました。次に、シビレエイ個体から取り出した電気器官に神経伝達物質のアセチルコリン[4]溶液をシリンジ針で注入する化学的刺激では、ピーク電圧91mV、ピーク電流0.25mA、1分以上の継続電流が測定されました。シリンジ針の数を増やすことで、ピーク電圧1.5V、ピーク電流0.64mAを達成しました。また、繰り返し発電が可能であること、最大1日程度発電機能を保持できることが分かりました。最後に、シビレエイの神経系にあたるデバイス・流体制御技術を創出し、ピーク電圧1.5V、ピーク電流0.25mAの発電を達成、蓄電が可能であることを示しました。

本研究は、ATPエネルギーのみで実現できる高効率発電機に向けた第一歩であると位置付けられます。

成果は、英国の科学雑誌『Scientific Reports』(5月31日付け)に掲載されます。

※共同研究グループ

理化学研究所 生命システム研究センター 集積バイオデバイス研究ユニット

ユニットリーダー 田中 陽(たなか よう)

東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科

准教授 釜道 紀浩(かまみち のりひろ)

東京大学大学院 工学系研究科 応用化学専攻

教授 北森 武彦(きたもり たけひこ)

背景

火力や原子力といった既存の発電方法に代わる、クリーンで安全な発電方法の開発が急がれています。水力、風力、地熱、太陽光などの自然依存型発電は、地形や気象に左右され、安定供給が難しいのが現状です。そこで近年、新たな電力供給手段として生物機能に着目した発電方法が注目を集めています。それには、微生物の酸化還元酵素を電極に組み込んだグルコース燃料電池や、微生物から直接電気を取り出す微生物燃料電池などがありますが、現状では出力性能が十分ではありません。

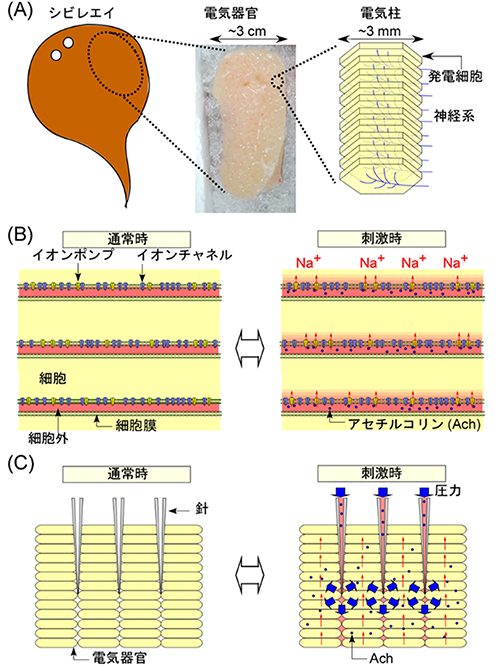

一方、シビレエイに代表される強電気魚は、体内の電気器官で変換効率が100%に近い効率的な発電を行っています(図1A、B)。通常時は細胞膜に存在するイオンポンプ[5]がATP(アデノシン三リン酸)のエネルギーを使って、細胞内外でイオン差(電位差)を生じさせています。そこに、神経線維の末端から放出された神経伝達物質のアセチルコリンが細胞膜に存在するイオンチャネル[6]を刺激すると、細胞外にあるナトリウムイオン(Na+)が一気に細胞内に流入し、電流が発生します。電気器官では、イオンポンプとイオンチャネルが細胞膜に多数集積することによって電流密度が増加します。また、細胞の直列積層により電圧を稼いで高出力発電が可能になっています。このような“大規模集積構造”は天然にしか存在しません。

共同研究グループは、田中陽ユニットリーダーらがこれまで研究してきた細胞・組織機能のマイクロ流体デバイスへの実装技術[7]注1)を応用することで、シビレエイの電気器官における高効率なATP発電システムが実現できるのではないかと考えました。

具体的には、シリンジ針を代替神経系に見立て、電気器官にシリンジ針を通し、それを押す圧力を利用し、アセチルコリンを器官全体に行き渡らせ刺激する方法を試みました(図1C)。

注1)2014年5月27日プレスリリース「超薄板ガラスのマイクロ流体チップ内電動ポンプを開発」

2013年5月9日プレスリリース「マイクロ流体チップに使う小型電動バルブを開発」

研究手法と成果

共同研究グループはまず、シビレエイ生体への物理的刺激による発電性能の測定実験を行いました。捕獲後数日以内の新鮮なシビレエイを用い、電気器官周辺部に導電布を貼り、頭部を手で継続的に圧迫刺激して電気的応答を測定しました。その結果、10ミリ秒以下という極めて短時間ながらパルス電流が測定され、ピーク電圧は19V、ピーク電流は8Aでした。また、このパルス電流を利用してLEDの点灯やコンデンサへの蓄電ができました。さらに蓄電エネルギーでLEDを長時間点灯させることやミニカーを駆動させることができました。このように、シビレエイの電気で電気器具が機能することを示しました。

続いて、シビレエイ個体から取り出した電気器官への化学的刺激による発電性能の測定実験を行いました。取り出した電気器官は、人工脳髄液(ACSF)中で一時保存した後、導電布で挟み込み、上下それぞれに電極をつなぎました。正極側からシリンジ針を7本刺し、1シリンジあたり0.25mlのアセチルコリン溶液を一気に注入して、電気的応答を測定しました。このとき、アセチルコリン溶液の溶媒はACSFを使用し、アセチルコリンの濃度は1mMでした。その結果、ピーク電圧は91mV、ピーク電流は0.25mAと低いものの、生体の場合より長い1分間以上もの間、電流が継続して流れました。また、針の本数を20本に増やすことで、ピーク電圧1.5V、ピーク電流0.64mAを達成しました。

アセチルコリンを含まないACSFの注入では電流が発生しないことから、この現象はアセチルコリンの組織内拡散により起こると考えられます。また、電気器官をACSFで洗浄することで、再び同様の反応が得られました。さらにACSFに浸しておくことで、1日以上経過した後でも発電量は下がるものの電流の発生が確認されました。こうして、電気器官が摘出後もその機能を保ち、繰り返し使用可能であることが明らかになりました。これにより、化学刺激コントロール型発電システムの基礎原理が実証されました。

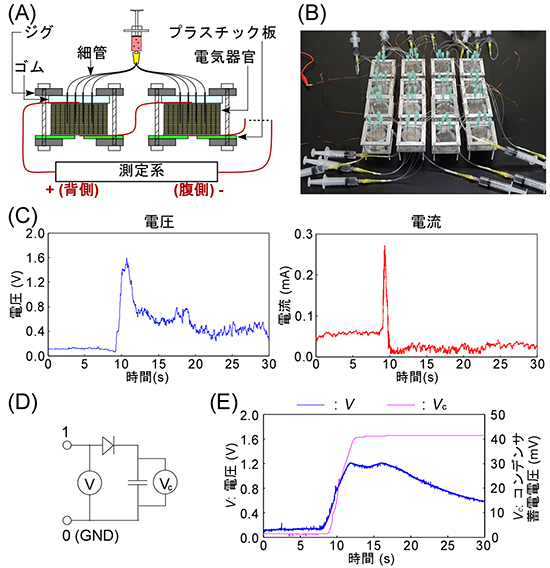

次に、電気器官をデバイスに組み込んだ発電機プロトタイプ作製に取り組みました。上記の発電方法では発電自体はできますが、電気器官のサイズが一定でなく、またシリンジ針を支持体なく電気器官に刺しているため、シリンジ針が動きやすい状態にあります。そのため、電気器官の大きさに依存する電圧・電流が電気器官ごとに安定せず、またシリンジ針が動くことでノイズが発生します。これらを解決するには、一定サイズのデバイスに電気器官を組み込むことが必要です。

そこで、電気器官を3cm角にカットし、これをアルミやシリコンゴムで作製した容器に固定し、発生電力の安定化ならびに直列による電圧増強、並列による電流増強を調べました(図2A、B)。その結果、16個のデバイスを直列につなぐことによりピーク電圧1.5V、ピーク電流0.25mAを達成しました(図2C)。一般的に電力で仕事をするためには、常時一定の電力が供給されることが必要です。しかし、このデバイスで発電した場合、発生電力はアセチルコリン注入後から徐々に低下します。そのため、このデバイスで発電した電力を使用するには蓄電が必要になります。そこで、デバイスを含む電気回路を構成し、蓄電を試みました(図2D)。その結果、発電後、電力はコンデンサに蓄電され、これを電池のように利用できることを実証しました(図2E)。

今後の期待

本研究は、ATPエネルギーのみで実現できる高効率発電機に向けた第一歩であると位置付けられます。ただし、シビレエイは安定・大量に入手できるものではありません。したがって、電気器官に相当するものを人工的に構築する必要があります。すなわち、細胞膜やタンパク質の再構成手法とマイクロ・ナノ流体技術を融合し、分子からボトムアップ的に細胞機構を開発し、発電細胞と同様の材料を創出することが考えられます。

また、燃料となるATPをいかに大量に供給するかという問題があります。これに対しては、例えば、セルロースを遺伝子組換えバクテリアに分解させ、ATPを合成させれば、一般の植物を原料にでき、問題を解決できると考えます。またデバイスの集積度を極限まで高めることで、その性能を電気器官と同程度まで向上させることも必要だと思われます。

ATPは生物には必ず含まれ、生物が関連するあらゆるところに存在することから、将来的には、このようなデバイスは、生体内はもちろん、食物や排水など、様々な環境下に存在するATPやグルコースを利用した微小エネルギー駆動型の環境発電機として様々な応用が考えられます。

原論文情報

- Yo Tanaka, Shun-ichi Funano, Yohei Nishizawa, Norihiro Kamamichi, Masahiro Nishinaka & Takehiko Kitamori, "An electric generator using living Torpedo electric organs controlled by fluid pressure-based alternative nervous systems", Scientific Reports, doi: 10.1038/srep25899

発表者

理化学研究所

生命システム研究センター 細胞デザインコア 合成生物学研究グループ 集積バイオデバイス研究ユニット

ユニットリーダー 田中 陽(たなか よう)

田中 陽

田中 陽

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

補足説明

- 1.シビレエイ

デンキウナギ、デンキナマズと同じく強い電気を発生する強電気魚の1種。全長35cm、一部の種は日本近海にも生息する。使用した種の学名は Narke japonica。 - 2.グルコース燃料電池

グルコースを燃料とし、ここから酵素を用いてプロトンを解離し、電気エネルギーを生じさせる発電法。 - 3.微生物燃料電池

微生物の解糖プロセスを利用した発電法。グルコース電池より発電量は劣るが、解糖ステップが多いためエネルギー効率は上がる。 - 4.アセチルコリン

神経伝達物質の1種で神経線維の末端から放出され、他の神経細胞に神経信号を伝える。 - 5.イオンポンプ

エネルギーを使い、イオンの能動輸送を行う膜タンパク質の総称。作用結果として細胞内外にイオン濃度勾配が発生する。 - 6.イオンチャネル

細胞内外のイオン濃度勾配によって、受動的にイオンを通過させる膜タンパク質の総称。 - 7.細胞・組織機能のマイクロ流体デバイスへの実装技術

田中陽ユニットリーダーらがこれまで開発してきた、心筋細胞ポンプや血管デバイスなどの細胞と、サイズが適合するマイクロ流体デバイスを融合した新原理のデバイス。

図1 シビレエイの構造と発電原理、および発電機コンセプト

(A)電気器官および電気柱の構造。シビレエイには1対の電気器官が胸鰭の基部にあり、それらは腎臓型をしている。電気器官の中では、発電細胞がたくさん積み重なって電気柱を形成している。

(B)神経系からのアセチルコリン刺激による発電原理を示した電気柱断面図。通常時は、イオンポンプがグルコースから変換したATPエネルギーを使って、細胞内外のイオン差(電位差)を生じさせる。刺激時は、神経線維の末端から放出されたアセチルコリンがイオンチャネルを刺激し、細胞外のNa+が細胞内に流入し、電流が生じる。大量のイオンポンプ・イオンチャネルの集積により、大電流が生じる。

(C)流体圧力を用いた代替神経系による発電コンセプト。アセチルコリンが、シリンジ針を通した圧力によって電気器官全体に広がる。

図2 電気器官直列発電ユニットを用いた発電デバイス

(A)直列デバイスの原理図。3cm角にカットした電気器官に電極をつなぎデバイス化する。このデバイスを直列につなぐ。2個のデバイスあたり1本のアセチルコリン溶液の入ったシリンジを接続する。1個のデバイスに4本の細管からアセチルコリン溶液が注入される。

(B)実際のデバイス写真(16直列型)。

(C)電圧と電流の測定結果(注入はt=10s)。ピーク電圧1.5V、ピーク電流0.25mAを達成した。

(D)蓄電回路図。

(E)発電電圧(V、青)とコンデンサ蓄電電圧(Vc、ピンク)。発電後、コンデンサの電圧が上昇し、それが一定(約40mV)に保たれたことから,電力を電池のように一定供給できる可能性を示した。