要旨

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター植物ゲノム発現研究チームの関原明チームリーダー、上田実研究員、ケミカルゲノミクス研究グループの吉田稔グループディレクターらの共同研究チームは、植物の耐塩性に関わるヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)[1]を発見しました。

塩害は世界各地で発生しており、農作物の収量低下や砂漠化の進行につながることから、塩ストレスに強い植物の開発が進められています。関チームリーダーらは、エピジェネティック制御[2]を一つの手法として、植物の耐塩性を向上させる試みを行っています。2015年にエピジェネティック制御因子の一つである、ヒストンアセチル化[3]修飾を制御するHDAC阻害剤[4]を処理された植物が耐塩性を示すことを明らかにしました注1)。

今回、共同研究チームはモデル植物であるシロイヌナズナを材料に、遺伝子ファミリーを形成するHDACの中から、実際にどのHDACの活性阻害(機能抑制)が植物の耐塩性向上につながっているのかを調べました。その結果、HDACをコードする遺伝子の変異体の中で、hda19変異体が強い耐塩性を示したことから、HDA19の機能抑制がシロイヌナズナでは耐塩性を向上させていることが分かりました。また、別のグループに分類されるHDACの機能抑制は、植物の耐塩性を弱める作用があることも明らかにしました。以上の結果から、薬理学的解析に加えて遺伝学的解析により、HDACの機能抑制が植物の耐塩性の向上につながることが証明されました。そして、植物のHDACに特異的に作用し、環境ストレス耐性を向上させるHDAC阻害剤の開発が可能となりました。

今後の研究の展開により、塩害地域においてHDAC阻害剤を散布することで、農作物の収量増加や、塩害による砂漠化の防止が期待できます。

本成果は、米国の科学雑誌『Plant Physiology』オンライン版(10月10日付け)に掲載されました。

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出」研究領域(研究総括:磯貝彰(奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授))における研究課題「エピゲノム制御ネットワークの理解に基づく環境ストレス適応力強化および有用バイオマス産生」の一環として行われました。

注1)2015年12月24日プレスリリース「植物の耐塩性を高める化合物を発見」

背景

塩害は海水の影響を受ける海岸部だけではなく、岩塩地層を持つ地域や過度の灌漑や乾燥などにより、表層土壌に塩類が集積した地域で発生します。塩害による農作物の収量低下は世界各地で報告されており、歴史的にも農地の塩化が一因となって砂漠化が進行し、文明を衰退させた事例が知られています。そのため、植物の耐塩性を向上させる技術開発が精力的に進められています。関チームリーダーらは、これまでにエピジェネティック制御を一つの手法として、ヒストンアセチル化修飾を制御できるヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)活性の制御による耐塩性強化法の開発を進めてきました。

HDACは遺伝子ファミリーを形成し、植物ではRPD3-like、Sirtuin、HD-tuinの三つのグループに分類されます。それぞれのグループのHDAC活性を阻害するHDAC阻害剤があり、なかでもRPD3-likeファミリーに対するHDAC阻害剤の開発が進んでいます。RPD3-likeファミリーはさらに三つのクラス(クラスI、クラスII、クラスIV)に分類され、それぞれのクラスに選択的に作用するHDAC阻害剤が報告されています。

関チームリーダーらはこれまでに、RPD3-like HDACに対して阻害活性を持つHDAC阻害剤が、キャッサバやシロイヌナズナで耐塩性の向上に効果があることを報告しました。そこで今回、少なくともシロイヌナズナでは12遺伝子が存在するRPD3-like HDACに対象を絞り、どのRPD3-like HDACが耐塩性向上に関わるのか解析しました。

研究手法と成果

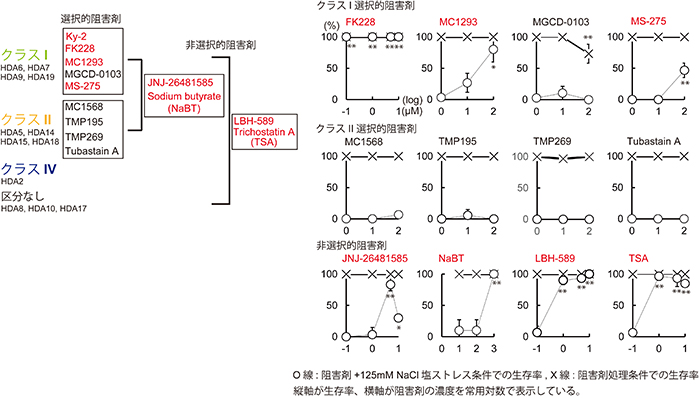

共同研究チームはまず、どのクラスへのRPD3-like HDAC(以下、HDACと略)活性阻害が耐塩性向上に関わるのかを明らかにするために、12種類の異なった選択性を持つHDAC阻害剤をモデル植物のシロイヌナズナに処理して、耐塩性向上に効果のあるHDAC阻害剤のスクリーニングを行いました。その結果、クラスI HDACに阻害活性を持つHDAC阻害剤が耐塩性を付与する傾向がみられ(図1)、クラスI HDACの活性阻害が耐塩性付与に重要であることが示されました。

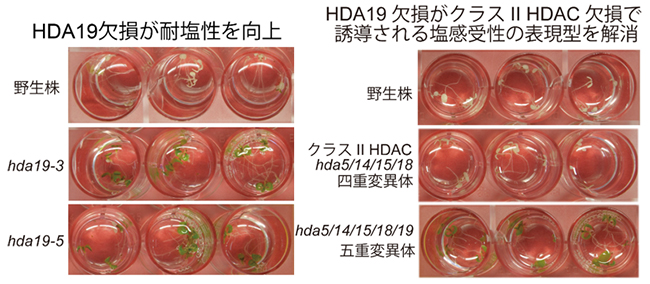

次に、シロイヌナズナに存在するクラスI HDACの中で耐塩性を示す変異体の探索を行い、hda19変異体が強い耐塩性を示すことが分かりました(図2左)。このことから、クラスI HDAC に属するHDA19の活性阻害(機能抑制)が耐塩性向上につながることが示されました。一方、クラスII HDACのHDA5、HDA14、HDA15、HDA18の四つを欠損したhda5/14/15/18四重変異体では塩ストレスに対して感受性になる(耐塩性を示さない)ことが分かりました(図2右中段)。

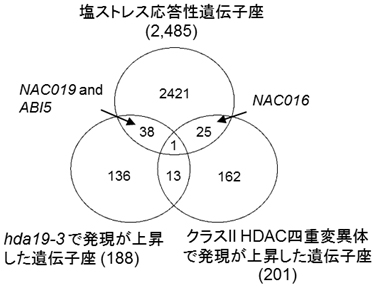

さらに、トランスクリプトーム解析[5]からもこの傾向は読み取れ、hda19変異体ではNAC019やABI5など環境ストレス耐性付与に関わると考えられる遺伝子の発現が誘導されていました。逆に、hda5/14/15/18四重変異体ではNAC016など、その発現誘導が環境ストレスへの感受性を高めることが知られている遺伝子の発現が誘導されていました(図3)。

そして、このhda5/14/15/18四重変異体で見られた塩ストレスに対して弱くなる表現型は、HDA19に変異を導入することで(hda5/14/15/18/19五重変異体)、解消されることが分かりました。つまり、hda19が制御する耐塩性付与に関わる遺伝子群は、クラスII HDACの活性阻害(機能抑制)が誘発する塩ストレスに弱くなる作用を打ち消すことが判明しました(図2右下段)。

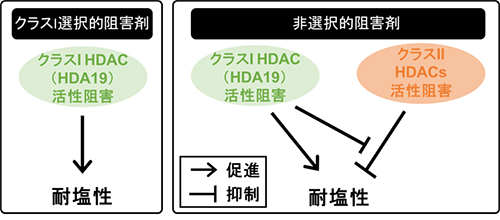

以上の結果から、遺伝学的にもHDACの機能抑制で耐塩性が向上することが証明されました。多重変異体を用いて、薬理学的な作用を遺伝学的な解析で再現することで、クラス選択的もしくは非選択的に作用するHDAC阻害剤が植物に耐塩性を付与する仕組みの一端が明らかになりました(図4)。

今後の期待

HDAC阻害剤は主に動物のHDACを対象として開発が進められていることから、既存のHDAC阻害剤を植物の環境ストレス耐性向上剤として利用することは環境への影響が懸念されていました。しかし、本研究により環境ストレス耐性の向上に寄与するHDACの存在が証明されたことで、植物のHDACに特異的に作用するHDAC阻害剤のデザインが可能となり、HDACの活性阻害による環境ストレス耐性向上法の実用化に一歩近づきました。

今後は、ケミカルライブラリーのスクリーニングや情報科学を駆使したケミカルデザインにより、植物のHDACに特異的に作用する化合物の探索・同定を進め、フィールドへの実用に向けた研究の展開が期待できます。

原論文情報

- Minoru Ueda, Akihiro Matsui, Maho Tanaka, Tomoe Nakamura, Takahiro Abe, Kaori Sako, Taku Sasaki, Jong-Myong Kim, Akihiro Ito, Norikazu Nishino, Hiroaki Shimada, Minoru Yoshida, Motoaki Seki, "The distinct roles of class I and II RPD3-like histone deacetylases in salinity stress response", Plant Physiology, doi: 10.1104/pp.17.01332

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター 植物ゲノム発現研究チーム

チームリーダー 関 原明(せき もとあき)

研究員 上田 実(うえだ みのる)

環境資源科学研究センター ケミカルゲノミクス研究グループ

グループディレクター 吉田 稔(よしだ みのる)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715

お問い合わせフォーム

産業利用に関するお問い合わせ

理化学研究所 産業連携本部 連携推進部

お問い合わせフォーム

補足説明

- 1.ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)

アセチル化された部位を加水分解により除去し、ヒストンへのDNAの巻きつきを強めることなどによって転写を抑制する酵素。ヒストン脱アセチル化酵素の機能を抑制するとアセチル化が促進され転写の促進に寄与する。 - 2.エピジェネティック制御

DNA配列の変化を伴わず、DNAやヒストンへの後天的な化学修飾により制御される遺伝現象。DNAのメチル化や、ヒストンのアセチル化、メチル化などが、後天的な修飾として作用する。 - 3.ヒストンアセチル化

ヒストンは塩基性アミノ酸であるリシンやアルギニン残基が多く含まれていることから、正の電荷を持つ。一方でDNAは負の電荷を持つことから、ヒストンとDNAは安定した複合体を形成できる。アセチル化修飾は、主にリシン残基で起こり、その正の帯電を解消することでDNAの巻きつきを弱めたり、またはタンパク質間相互作用を変化させ、転写因子やRNAポリメラーゼがより結合しやすい状態にすることで転写促進に関わると考えられている。 - 4.HDAC阻害剤

ヒストン脱アセチル化酵素の触媒部位のポケットに結合することにより、HDACの酵素活性を阻害する化合物。近年は選択性を高めるために触媒部位以外に作用してHDACの活性を阻害する化合物も開発されている。 - 5.トランスクリプトーム解析

トランスクリプトームとは、対象とした細胞・器官などに存在している全ての遺伝子転写産物の集合・総体を意味する。トランスクリプトーム解析は、生体内における遺伝子の発現状況を網羅的に調べることを主な目的としている。

図1 耐塩性向上に効果のあるRPD3-like HDAC阻害剤のスクリーニング結果

Ky-2を除く12種類の異なる選択性を持つHDACの阻害剤(クラスI、クラスII、クラスIV)をシロイヌナズナに処理し、どのクラスのHDAC活性阻害が塩ストレス耐性の向上に有効かを調べた。その結果、FK228、MC1293、MS275などクラスIに選択的に活性阻害を持つHDAC阻害剤およびJNJ-26481585、NaBT、LBH-589、TSAなど非選択的にクラスlにも活性阻害を持つHDAC阻害剤が有効であることが分かった。

図2 クラスI およびクラスll HDACのシロイヌナズナ変異体の耐塩性実験

左:HDA19-3およびHDA19-5を欠損したシロイヌナズナhda19-3変異体およびhda19-5変異体が耐塩性を示したことから、HDA19の活性阻害(機能抑制)が耐塩性向上につながることが分かった。

右中段:クラスII HDACのhda5/14/15/18四重変異体は、塩ストレスに感受性(耐塩性を示さない)だった。

右下段:塩ストレスに弱いクラスII HDACの hda5/14/15/18四重変異体に、さらにHDA19を欠損させたhda5/14/15/18/19五重変異体は耐塩性を示した。

図3 クラスI HDACとクラスII HDACs制御下にある遺伝子群の発現

変異体とマイクロアレイを用いたトランスクリプトーム解析により、クラスI(HDA19)とクラスII HDACs(HDA5/14/15/18)制御下にある遺伝子群を明らかにした。両者の間で重複した遺伝子はほとんどみられず、異なった遺伝子群の制御に関わることが示された。

図4 本研究から推察される耐塩性を付与するHDAC阻害剤の作用機序に関するモデル図

クラスIに分類されるRPD3-like HDACの活性阻害が植物の塩ストレス耐性(耐塩性)を強めることが明らかとなった。クラスllに分類されるRPD3-like HDACの活性阻害は耐塩性を弱める(感受性)作用を示すが、その作用はクラスI RPD3-like HDACの活性阻害により抑制(解消)されることが明らかとなった。