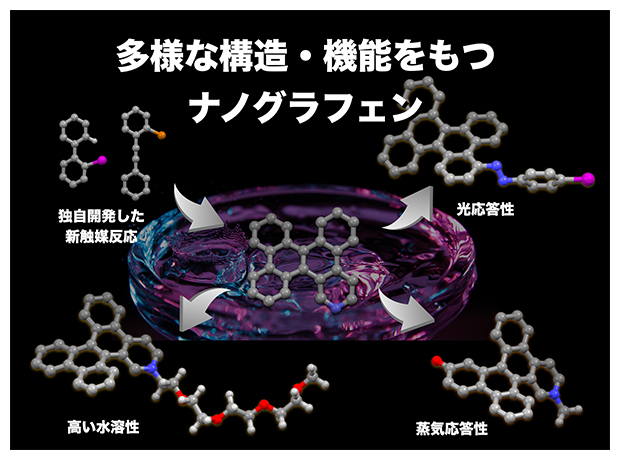

理化学研究所(理研)開拓研究本部 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員らの国際共同研究チームは、炭素がシート状に結合したナノグラフェン[1]の効率的合成法を開発し、従来では難しかった、さまざまな官能基を持ったナノグラフェンの合成に成功しました。これらのナノグラフェンが従来のナノグラフェンにはない高い水溶性や光応答性、蒸気感応性といったさまざまな性質や機能を示すことを明らかにしました。

本研究で合成した機能性ナノグラフェンは、光刺激によって変形する光応答材料や有毒ガスを検出するセンサー材料といった応用に加え、ドラッグデリバリーや生体イメージング分子として生命科学分野への研究にもつながるものと期待されます。

本研究は、化学雑誌『Chemical Science』オンライン版(1月21日付)に掲載されました。

新たに開発した機能性ナノグラフェン

背景

ナノグラフェンは、炭素が蜂の巣状に結合した2次元シート状物質であるグラフェンをナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)サイズに切り取った芳香族分子で、その形状や大きさ、エッジの構造によって物性が大きく変わります注1)。ナノグラフェンの構造は多種多様であり、炭素の数に比例して爆発的に増大します。圧倒的な構造の多様性に加え、それらの一つ一つが特徴的な磁気特性・光学特性を示します。このため、次世代材料の鍵物質群として期待され、世界中で多くの研究グループがナノグラフェンの精密な化学合成と物性評価に取り組んでいます注2)。特に、さまざまな官能基を組み込んだ機能性ナノグラフェンは有機エレクトロニクス分野や超分子化学など、多岐にわたる分野で有望材料として用いられており、近年では生命科学分野での応用も期待されています注3)。しかし、このような機能性ナノグラフェンの合成は簡単ではありません。多段階の合成経路が必須である、組み込める官能基の種類が限られる、収率が極端に低い、などの課題が残されていました。

伊丹主任研究員らは、こうした課題を解決するため、さまざまな極性官能基[2]やヘテロ芳香環[3]を持つナノグラフェンを効率的かつ短段階で合成する新しい方法論の開発に挑戦し、新たな機能性ナノグラフェンの創出を目指しました。

- 注1)“From Nanographene and Graphene Nanoribbons to Graphene Sheets: Chemical Synthesis” Long Chen, Yenny Hernandez, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7640–7654.

- 注2)"New paradigms in molecular nanocarbon science" Iain A. Stepek, Mai Nagase, Akiko Yagi, Kenichiro Itami, Tetrahedron 2022, 123, 132907.

- 注3)“Nanographenes and Graphene Nanoribbons as Multitalents of Present and Future Materials Science” Yanwei Gu, Zijie Qiu, Klaus Müllen, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 11499–11524.

研究手法と成果

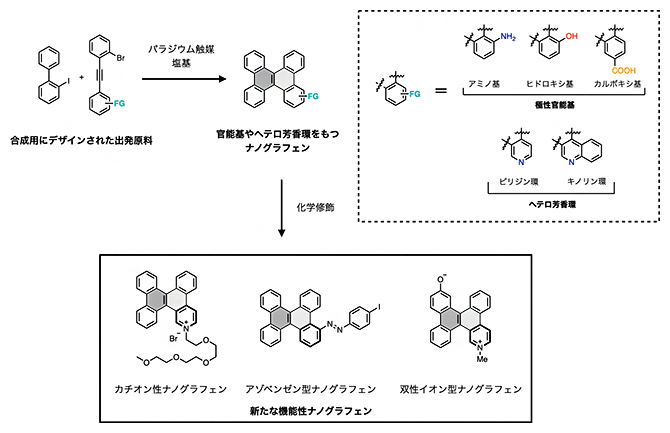

伊丹主任研究員らは、従来のナノグラフェン合成法のほとんどが強力な酸化剤や酸を使用していることが、機能性ナノグラフェンの合成が難しい原因だと考えました。そこで、中性から塩基性の条件下で実現可能な合成法の開発を行いました。そして、独自にデザインした出発原料にパラジウム触媒を作用させることで、ナノグラフェンの構造パターンであるジベンゾクリセン[4]を一段階で得ることに成功しました。この合成法を利用して、これまで組み込むことが困難だったアミノ基やヒドロキシ基、カルボキシ基などの極性官能基、ピリジン環やキノリン環のようなヘテロ芳香環を含むナノグラフェンを合成しました(図1上)。さらに、合成したナノグラフェンに対してさまざまな化学修飾を行い、カチオン[5]性ナノグラフェン、アゾベンゼン[6]型ナノグラフェン、双性イオン[7]型ナノグラフェンなど、今までほとんど未開拓であった新たな機能性ナノグラフェンを合成しました(図1下)。

図1 新たに開発したナノグラフェン合成法

塩基性条件で駆動する反応を設計することで、多様な極性官能基(FG:functional group)やヘテロ芳香環を持つ、新たな機能性ナノグラフェンの合成を実現した。

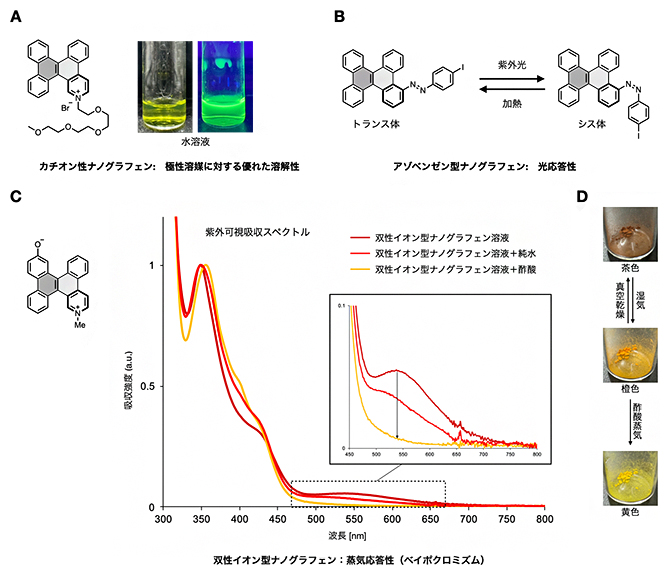

次に、これらの機能性ナノグラフェンの性質を調査すると、それぞれが既存のナノグラフェンにはないユニークな特徴を持っていました。

- (1)一般に、ナノグラフェンは、水やアルコールといった極性の高い溶媒にはほとんど溶けません。一方、正の電荷を持つカチオン性ナノグラフェンはこうした溶媒でも難なく溶けました(図2A)。特に水への溶解性は、ナノグラフェンの生命科学分野への応用に重要な要素となります。

- (2)アゾベンゼン型ナノグラフェンは紫外光に応答してトランス体からシス体へと構造変化(異性化)を起こし、加熱することで再びトランス体へと戻りました。この変化は核磁気共鳴スペクトル(NMRスペクトル)[8]の分析により確かめられました(図2B)。

- (3)双性イオン型ナノグラフェンは、微量の水や酸を感知して500nmから650nmの可視光を吸収しなくなることが、紫外可視吸収スペクトル[9]の分析によって確認されました(図2C)。この性質は固体状態で顕著な色の変化として現れ、茶色の粉末が湿気のある空気中で橙(だいだい)色へ、酸性の蒸気の下では黄色へと速やかに変化しました(図2D)。このような挙動はベイポクロミズム[10]と呼ばれ、有毒ガスや水分を検知するセンサーなどへ応用が期待されています。

図2 機能性ナノグラフェンの特性

- (A)カチオン性ナノグラフェンの構造式とカチオン性ナノグラフェンの水溶液の写真。右側の写真は紫外光照射時のもの。カチオン性ナノグラフェンがよく溶けている。

- (B)アゾベンゼン型ナノグラフェンの光異性化。紫外光を当てるとトランス体からシス体に変化するが、加熱するとシス体からトランス体に戻る。

- (C)双性イオン型ナノグラフェンの構造式と双性イオン型ナノグラフェン溶液の吸収強度の変化のグラフ。グラフでは500nmから650nmにある吸収強度が、水や酸の添加によって減衰していることが分かる。

- (D)双性イオン型ナノグラフェンの固体状態での変化。真空乾燥状態では茶色だが、湿度の高い空気中に置くと橙色へ、さらに酸性蒸気(酢酸蒸気)にさらすと黄色へと変化する。Me:メチル基。

今後の期待

本研究で、従来では困難であった、極性官能基を組み込んだ機能性ナノグラフェンを効率的かつ短段階で合成する方法を確立しました。この方法は高度に官能基化されたナノグラフェンを得るためのプラットフォームとして活用することができます。

また、合成した機能性ナノグラフェンそれぞれが(1)水やアルコールなどの極性溶媒に対する高い溶解性、(2)紫外光や熱に応答した構造変化、(3)蒸気の種類に対応した色の変化、などのユニークな機能を持つことも明らかにしました。これらの性質は光駆動型メモリーやガスセンサー材料、ドラッグデリバリーなどに展開できると考えられ、ナノグラフェンの応用範囲を拡大する上で重要な知見となります。

補足説明

- 1.ナノグラフェン

分子ナノカーボンと呼ばれる炭素物質の一種で、ナノメートルサイズの大きさを持つ2次元シート状の化合物。 - 2.極性官能基

有機化合物中に存在すると、分子全体に電荷の偏りが生じる原子団。アミノ基(-NH2)、カルボキシ基(-COOH)、ヒドロキシ基(-OH)などが代表例。 - 3.ヘテロ芳香環

炭素原子以外の原子を少なくとも一つ含む芳香族性を有する環式構造。窒素1原子と炭素5原子から成るピリジンなどが代表例。 - 4.ジベンゾクリセン

分子式C26H16の六つの六角形(ベンゼン環)が縮環したコンパクトなナノグラフェンの一種。2次元シート状分子でありながら、独特なねじれた構造を持つ。 - 5.カチオン

正の電荷を帯びたイオン(陽イオン)。 - 6.アゾベンゼン

ベンゼンが窒素窒素二重結合(-N=N-)でつながった有機化合物の一種。アゾベンゼンにはシス体とトランス体の二種類の異性体があり、紫外光の照射や熱などの外部刺激に応答して片方へと異性化する。 - 7.双性イオン

同一分子内に正の電荷(陽イオン)と負の電荷(陰イオン)を持つ分子のこと。アミノ酸などが代表例。 - 8.核磁気共鳴スペクトル(NMRスペクトル)

分子の構造を調べるための手法。試料を強力な磁場の中に入れて電磁波を照射したときに起こる原子核の共鳴現象から、分子の構造を分析する。有機化学分野では最も頻繁に用いられる分子構造の決定方法の一つ。 - 9.紫外可視吸収スペクトル

試料に光(紫外光~可視光)を当ててどの程度、吸収されるかを光の波長ごとに定量的に表現したもの。これを調べることで分子の電子的特性が分かる。 - 10.ベイポクロミズム

物質が特定の蒸気を取り込んだり、反応したりすることで色が変化する特性。大気中の有害蒸気の検出や湿度センサーなどに利用されている。

国際共同研究チーム

理化学研究所 開拓研究本部 伊丹分子創造研究室

主任研究員 伊丹 健一郎(イタミ・ケンイチロウ)

(台湾中央研究院 化学研究所 研究フェロー)

台湾中央研究院 化学研究所

博士研究員 前川 健久(マエカワ・タケヒサ)

原論文情報

- Takehisa Maekawa, Kenichiro Itami, "Rapid access to functionalized nanographenes through a palladium-catalyzed multi-annulation sequence", Chemical Science, 10.1039/d4sc07995g

発表者

理化学研究所

開拓研究本部 伊丹分子創造研究室

主任研究員 伊丹 健一郎(イタミ・ケンイチロウ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム